في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

كيف كان سيد قطب سيتجول في شوارع حلوان الآن؟

ذهب إليها بحثًا عن استشفاء لرئتيه المعطوبتين، وهناك زاره نجيب محفوظ الذي تقول الأساطير إن سيد قطب كان مكتشفه، وهو بالفعل من أوائل النقاد الذين اهتموا بروايات نجيب محفوظ المبكرة، خاصة رواية “خان الخليلي”. سيد قطب وقتها كان يريد أن يصبح أديبًا، كاتبًا بالمفهوم الحديث، حاكى “أيام” طه حسين في سيرة ذاتية لم تُقرأ إلا بعد أن أصبح صاحبها (نبي التطرف).

الرومانتيكية طاغية

برومانتيكية طاغية كتب سيد قطب سيرته “طفل في القرية” وأهداها إلى طه حسين قبل أن يحمله الطغيان الرومانتيكي إلى العقاد؛ المُعبر الأقصى عن التطرف النرجسي، الباحث عن العظمة والعبقرية في كل ما يعرفه أو ينتمي إليه. هذه النقطة توافقت مع مشاعر سيد قطب الرسولية/ فهو راسم الطريق إلى اليوتوبيا، حامل الواقع إلى مصاف الجنات الأرضية. النرجسي الزاعق، عاندته علة الجسد والإقامة على هوامش المدينة.

كيف تكون معزولاً في الضواحي وأنت رسول هذه المدينة؟

من بيته في ضاحية حلوان أعلن سيد قطب ذات يوم الطريق إلى مملكة الله. أعلنها واضحة: نحن في مملكة الشيطان/ مجتمع جاهلي/ الإسلام غائب وليس غريبًا فقط. إعلانه كان انفجارًا على الورق، اختلطت فيه مفاهيم حداثة الدولة والمجتمع بمفاهيم “الحاكمية لله”، في تلك اللحظة (بعد اعتقالات ١٩٥٦) كانت نتف الجماعة لا زالت تدور حول أفكار حسن البنا البسيطة، وها هو ذا الرومانتيكي ينفجر على الواقع بمهمة الخلاص الكبير. لم يكن الأدب يتسع لهذه الانفجارات ولا للنرجسية الرسولية ولا لانفعالات تهدد العالم بحرب من “الصحابة الجدد/النخبة المؤمنة” الذين يتجمعون في عصبة يتسربون فيها في المجتمع الجاهلي/الكافر، حتى لحظة تكوين القاعدة. هذا التسرب اسمه التمكين بمعنى ما وهي مرحلة وسطى بين الاستضعاف وإعلان مملكة الله أو الدولة التي يكون فيها الحكم لله.

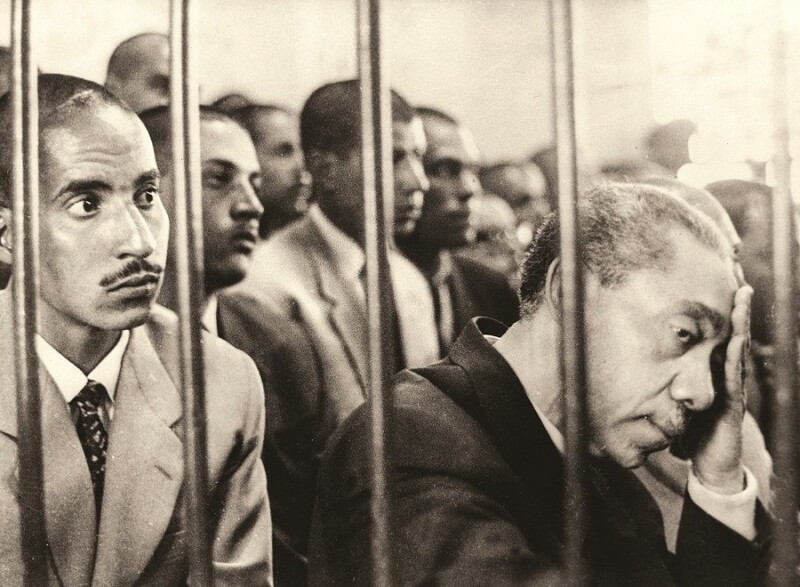

المواقع المعادية للإخوان نشرت هذه الصورة لسيد قطب سنة ١٩٥٣ مع نواف الصفوي احد أعضاء التنظيمات الدينية التي كانت تخطط للثورة علي شاه ايران

أثناء محاكمته قبل إعدامه في سنة ١٩٦٢

هذه النتف العاطفية الانفعالية بنصوصها الحادة صنعت “معالم على الطريق” الذي أوصل الإخوان في ١٩٦٥ إلى “الجهاز السري” الذي كان هدفه الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. لم يتخيل سيد قطب وهو ينفجر برومانتيكيته على الورق أن هذه “الأضغاث” ستتحول في لحظة ضعف جماعته إلى خطة/ وسلاح/ ومقاتلين سيصطادهم بها نظام عبد الناصر باعتبارهم “أعداء” ينافسونه على حكم “الرعية الشاردة”. وربما لم تكن هذه هي غاية الرسولية التي اجتاحت سيد قطب، كأحد أعراض المرض والضعف، لكنها أصبحت نقلة في سيرة حياة المؤمنين بحرب خلاص يعود فيها المجد للمسلمين عن طريق حرب/ جهاد بدأ من تلك الفكرة المدمرة عند سيد قطب “الأفكار تغذيها الدماء”.

بدا سيد قطب ضحية مثالية وهو في طريقه إلى منصة الإعدام، ملامح متعبة/ لكنها متماسكة/ ليست ذاهلة/ يعرف طريقه وهو الذي كان قبل سنوات من إعدامه مستشارًا للضباط الذين حكموا عليه، بل إنه منح بركات لأول إعدام بعد ١٩٥٢ ضد خميس والبقري، بطلا أول صِدام للضباط الأحرار مع العمال في كفر الدوار بعد أسابيع قليلة من إزاحة الملك.

سيد قطب كان مستشار مجلس قيادة الثورة العمالي/ الثقافي/ وتقول الأساطير إنه صانع الرؤى الاجتماعية للضباط بكتابه “العدالة الاجتماعية في الإسلام”، وتقول أسطورة إخوانية أخرى إن قطب كان سيحتل موقع محمد حسنين هيكل بالنسبة لعبد الناصر..

ومع أن سيد قطب كان مقيمًا في مكتب بمقر القيادة فإنه لم يقتنص المكان المقرب من “الزعيم” بمحض إرادته. تقول الأسطورة أيضًا إنه فعل ذلك لأن موقعه الرسولي المفضل كان إما في وزارة التعليم (المعارف وقتها) أو في الإذاعة، حيث أماكن تغيير العقول، وصناعة الوعي.

الكونت ميرابو خطيب الثورة الفرنسية

كاد سيد قطب أن يصبح “الكونت ميرابو” للضباط حسب عشاق التماثل بين يوليو ١٩٥٢والثورة الفرنسية، لكن سيد قطب لم يكمل الدور الذي لعبه أونوريه جابرييل ريكوبتي، الكاتب والصحفي والخطيب النزق العليل الذي لعب دورًا في انتقال فرنسا إلى الجمهورية، مع أنه كان مؤمنًا بالملكية الدستورية.

سيد قطب لم يكن من الممكن أن يكون “ميرابو”؛ لأن حسية الكونت الفرنسي، أو لنقل نزقه وولعه بالمغامرات الجنسية لم توقعه في فخ الرسولية، بما فيها من تعبير نرجسي عن شخص يرى في العالم مكان الأشرار،

وفي نفسه رسول يقدم خلاص البشرية من شرورها، العالم بالنسبة لهذا النوع من النرجسيين مكان للاستعراض الخيالي. لا مكان لحياة نفهمها ونتمعن أكثر في رحلتها.

رحلة سيد قطب قصيرة جدًا، أنفاسه مقطوعة في المعرفة ولهذا بدأت صدمته الأولى وتحوله إلى مقاتل ضد الحضارة الحديثة؛ من رحلته إلى أمريكا (1950) حيث عاد من هناك نكوصيًّا يبحث داخله عن (الكنز) الذي تركه الأسلاف، محطمًا الجسور إلى المعرفة بنظرية تقول “نأخد من الأمريكان خبرات الميكانيكا والفيزياء والزراعة والعلوم البحتة ونفارقها في النظريات والقيم والأفكار”.

هذه النظرية النفعية قادته إلى فكرة “أن الله سخَّر لنا الغرب لينتج حضارة نستهلكها نحن” وتعددت بعد ذلك استخدامات هذه النظرية من تبرير الاستهلاك، إلى معاداة الغرب بأسلحته، وحتى اقتطاع مفاهيم مثل الديموقراطية دون سياقها.

وقال له فريد عبد الخالق القيادي الأخواني و هو ملقى على الأرض:`` لماذا فعلت بنا هذا؟``

ليس أقل من نبي جديد بدعوته الي مملكة الله ويوجه دعوته الى الملهوفين والمنتظرين فرصة للخلاص من بؤسهم اليومي ليلعبوا دور “الصحابة/ النخبة المؤمنة/ الجماعة” واختار سيد قطب طريق الحشد اللاهب لمقاتلين يحملون السلاح في حرب اسمها الكودي: عودة الإسلام من غيبته. بدت ملامحه غير مريحة، نظرته فيها شر يناقض هيئته الهادئة، هكذا رأى نجيب محفوظ سيد قطب في زيارة له بعد التحولات، وكالعادة لم يكتب هذه الأوصاف علنًا أو صريحةً، لكنه وضعها في بورتريه “عبد الوهاب إسماعيل” ضمن روايته “المرايا”. هذا الشر المقيم المحفور في ملامح طيبة، مشروع جد طيب أو موظف يحكي خبراته لصغار الموظفين باقية في صور سيد قطب التي نراها مظللة بملامح الشجن القاسي ونبرات الألم المكتوم كما يليق بالموت أن يفعل في نفسية المصريين.

تظل هنا صورة فريد عبد الخالق، أحد أفراد الجيل المؤسس للجماعة والذي انحاز إلى جناح حسن الهضيبي “دعاة لا قضاة”، ردًا على انفجارات الرومانتيكي العنيف سيد قطب على الورق. فريد حكى وهو في سنته الثمانين ربما عن آخر نظرة تبادلها مع سيد قطب. كان ملقي بجوار الحائط يئن من التعذيب، منهك الروح والبدن، بينما مر قطب وتبادلا نظرة لا تنسى، نظرة لوم “لماذا فعلت بنا ذلك.. ألم نقل لك؟”!