في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

مذكرات عطشجي في السكة الحديد

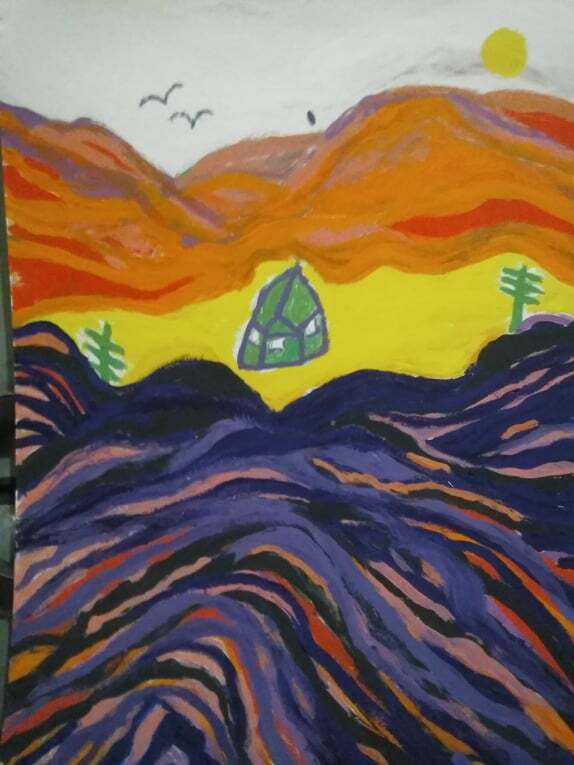

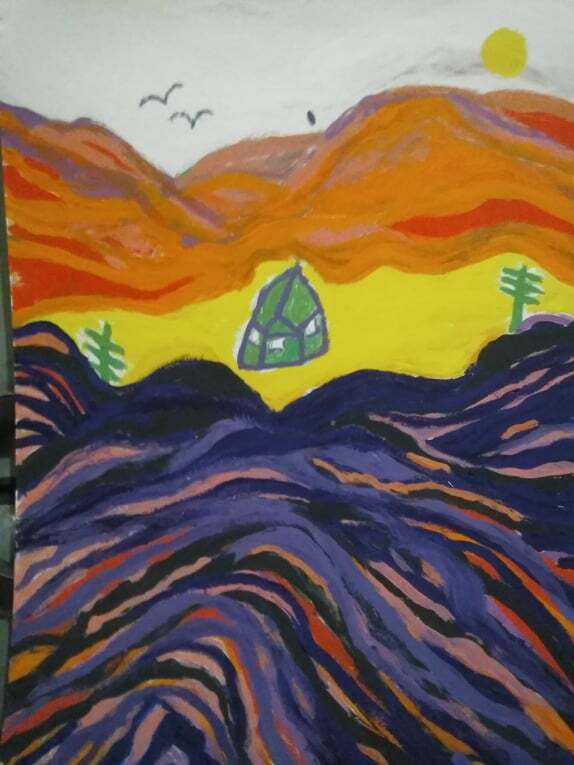

هذه محطة مؤلمة في حياتي، ليست حزينة، أو حتى جميلة، لم أكن أرى في هذه المحطة إلا الإحساس بالألم؛ هو الشعور الذي يسيطر على مشاعري عندما أدخلها بالقطار؛ قطار البازلت، هذا الحجر الذي أحبه كثيرًا، في حالته الإنسانية عندما يكون بين خشب الفلنكات والقضبان، ولكن في حالته الأولية وهو كتلة صماء، كان يجعلني في حالة من الألم المعذب، كنت أتعذب عندما أشاهد هذه الجبال وهذه الصخور الجرانيت، التي تجعلني في حالة بكاء، بالشعور الحسي لطبقات الأرض، وهي تتراكم في وحشية.

أحيانًا كنت أجدُ بعضًا من أعواد نبات الحلفا البري، تنمو وسط بركة من الماء الآسن، وكان ينطلق منه هواء عطن، كنت أحبُ هذا الهواء العطن، لكنه حبٌ مريض، نعم، لأنني في أحيان كثيرة كنت أتعمد أن تسافر إلى هذه المحطة عن قصد، ربما لأنني في حياتي لم أشهد هذا التركيب النادر لطبقات الأرض. كان هذا قبل تجنيدي بالقوات المسلحة، وعندما أصبحت جنديًّا وذهبت إلى الصحراءالشرقية، ورأيت فوهة بركان خامد، تلمست هذه الصخور بيدي، بل ونمت عليها، وأحسست بها وهي تنغز ضلوعي بقسوة، وأنا أنظرُ إلى السماء، حقيقة حاولت الانتحار، ووضعت في البندقية 20 طلقة، مقلدًا حالة انتحار مماثلة في رواية “جسر على نهر درينا”، لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة.. لماذا تراجعت؟!

هل كان هناك أمل؟!

نعم، رأيت طفلاً، ابن ضابط في الكتيبة يلهو، لقد كنت أجلس على ربوه عالية في نوبة حراسة، هذا الطفل أعطاني الأمل في لحظة موت أكيدة. لكنني هنا، في هذه المحطة، لا يوجد أمل على الإطلاق. فالصخور البركانية تحيط بالقاطرة في قسوة، ومن خلفي كانت القبور، وهناك سجن أبو زعبل الشهير، وكنت أتذكرعلى الدوام شهدي عطية الشافعي، وكنت أقول في نفسي على الدوام: هل مر شهدي عطية من هنا؟ وكنت على الدوام أشاهد هذه الجبال في الليالي القمرية، وقد بدت في أقسى صوره لها في ذاتي؛ هالة من الظلال السوداء ممتدة عبر الأفق، حيث لا يوجد أمل على الإطلاق، حتى الأصوات، والتي كانت تنبع من ماكينات الدَّق، تهدر بعنف، والظلام يزيدها قسوة وعنفًا.

كان جسدي كله يهتز، وروحي تصعد إلى السماء من الألم النفسي، كنت أتألم من الخوف، من الرعب، والوادي المحيط بحوش مخازن المحطة رهيب في صمته، والصمت ليس له ظلال، الفلنكات صامتة، القضبان صامتة، والسماء من فوقي صامتة، لا يوجد غير عواء الحيوانات المفترسة، وهي تصل إلى ذاتي في شكلرعشة، وأنا وحيد للغاية، ولا يوجد غير كشَّاف القاطرة، وهو يكشف عن سكون مظلم، والجبال هناك تطن بوحشية بماكينات الدق العملاقة، وكشافات عرباتالنقل الثقيل، ماركة “سكانيا” السويدية، تتقاطع مع شبح الجبال الشاهقة العالية، كرمز خالد يتحدى هشاشة الوجود البشري.

تقترب أصوات العواء أحيانًا! لكنني عادة عندما أذهبُ إلى ناظر المحطة -هربًا من هذه المشاعر الغامضة- أجده جالسًا في هدوء، وتكَّات الساعات القديمة تدق في انتظام، والناظر ينظر إليَّ في كسل ساعات الليل المتأخرة، ولكن جسدي مشحون بطاقة من الخوف، والمحطة أصلاً فيها هدوء نفسي؛ ربما من الكراسي، أو من زخارف البلاط النباتية، وربما من أضواء قناديل عمال الدريسة، وهم يمشون في طمأنينة المصير الإنساني نحو الموت، لكنني خائف ومتوتر، ومشهد الجرف الصخري غير على الإطلاق بالطبقات الصخرية، وهي تتحول من الأسود، إلى الأحمر، إلى البرتقالي، إلى الأصفر، في تناغم نادر، والماء الآسن هناك يطل على هذا الهواء الفاسد، ونبات الحلفا يثقب هذا العمق، مثل رغبة هرمون وراثي، يؤكد على غريزة البقاء!

هل حقًّا مر من هنا شهدي عطية؟!

محطة واقد

محطة واقد

دائمًا تهزني وجوه البشر من أعماقي..

منذ ثلاثين عامًا

أتت إليَّ فتاه قروية

في القاطرة..

وأعطتني طبقًا ممتلئًا بالكحك والترمس..

كانت تشبه الممثلة “راقية إبراهيم”.. بالضبط..

لم أصدق نفسي

ومن أجل ذلك رسمتُ محطة واقد.

لقد زرعتُ هذه الشجرة وعمري عشر سنوات

لقد زرعتُ هذه الشجرة وعمري عشر سنوات

وفي يوم من الأيام، وجدت عُمال البلدية

وقد قطعوها بكل قسوة..

في اللحظة الأخيرة أخذت قطعة من جذعها..

لربما أزرعها في مكان ما..

كانت شجرة جميلة

ففي الربيع تثمر الزهور الصفراء

وبشكلٍ كثيف إلى درجة أن الأرض كلها تتحول إلى اللون الأصفر..

كنت أنظرُ إليها كثيرًا تحت ضوء القمر..

وكانت العصافير توقظني في الفجر..

كانت جزءًا من شخصيتي..

بمجرد دخولي مدينة طنطا

بمجرد دخولي مدينة طنطا

إلا وأشعر بحالة

من السلام الداخلي..

فالأرض خضراء والسماء بيضاء بلون الحليب..

وأعمدة التلغراف هناك ترفرف عليها روح

الأرض الطيبة..

ومُلاحظ البلوك العجوز..

أنظرُ في عينيه العميقتين.. الطيبتين.. مثل فلاح قناة السويس..

عادة، ما كنت أنام في هذه البلوكات..

أنام.. وأسمع تكَّات التلغراف..

وأحلم بالسماء البيضاء

وبالطيور ترفرف من فوقي

والشمس هناك حمراء تبعث الحياة والحب

وأشجار المانجو والبرتقال والمشمش والخوخ والتوت من حولي..

أمدُّ يدي، أتلمسُها، غير مصدق لقوة الحياة في أوراقها..

وتكَّات التلغراف ترن..

مثل أجراس نشيد الفرح بالحياة!