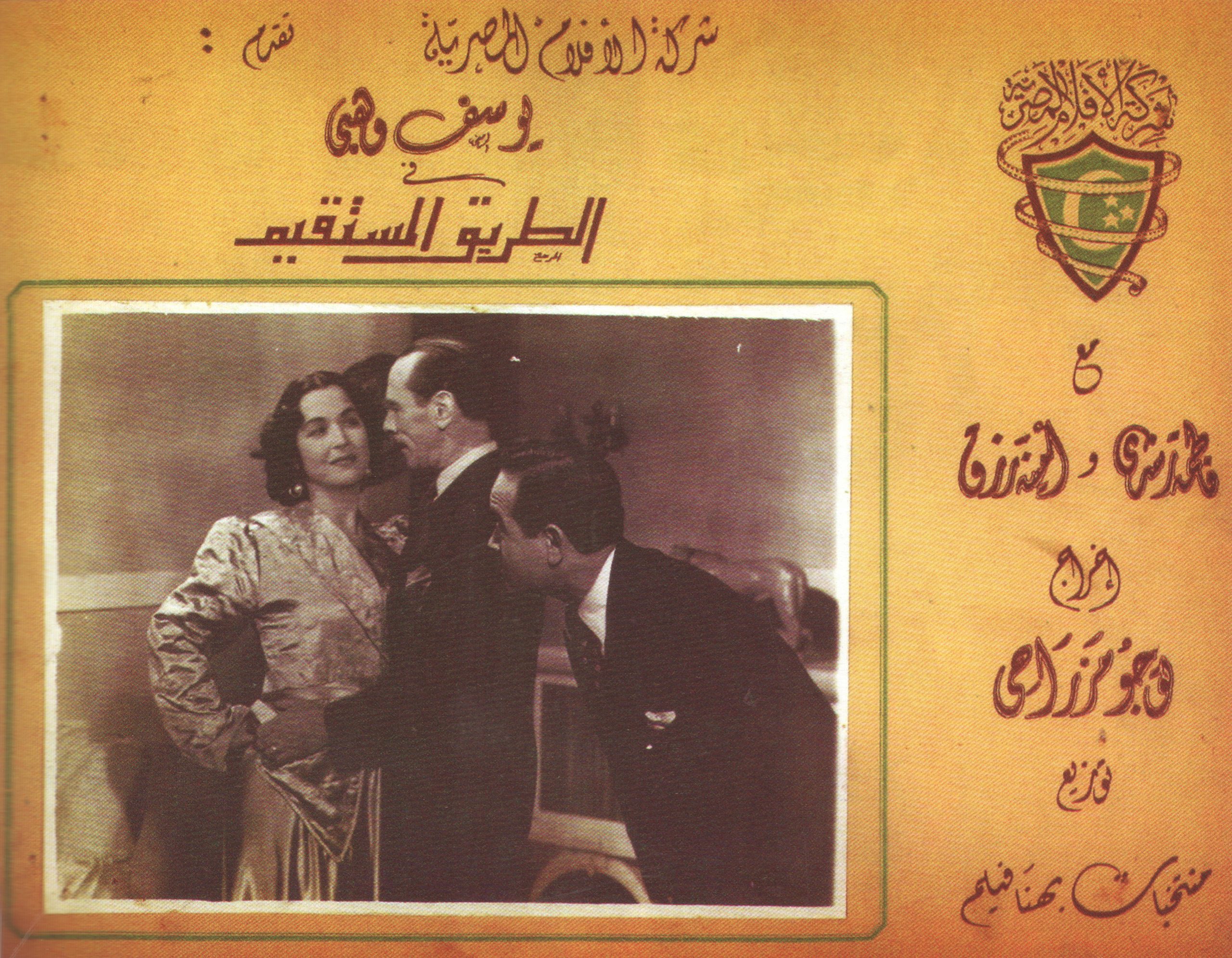

تصوير أحد أفلام توجو مزراحي (أرشيف مكرم سلامة)

….القبيلة والعالم

خلقت الهجرة بعد الانكماش التدريجي لهيمنة الثقافة العثمانية، نوعًا من الكوزموبوليتانية، لا زال يحير الباحثين وهواة الثقافة وعاشقي الحنين إلى كل زمن مضى؛ باعتباره الأجمل، والعصر الذهبي.

الكوزموبوليتانية هي قبول كل غريب عن الأغلبية المسيطرة، باعتباره ليس غريبًا؛ هكذا ببساطة قبل التعريفات الشهيرة للمدن والأشخاص ذوي الطبيعة القابلة للتعدد الثقافي والعرقي والطبقي.. هي باختصار تكسير لحدود القبيلة، وهو ما لم يتحقق بصورته المثالية في الإسكندرية والقاهرة عندما بدأ توجو مزراحي عمله في السينما، أو قبلها. ويمكننا أن نضيف أن كوزموبوليتانية النصف الأول من القرن العشرين في مصر كانت تعني قبول التعايش والتعدد تحت هيمنة أوروبية، تكملها “مقاومة” من الثقافة المحلية التي ستسمى بعد ثورة 1919 ثقافة وطنية، ولاحقًا ستلتصق بخطابات العروبة (والرسالة الخالدة) وخلطاتها المختلفة مع الهوية الإسلامية بمقادير تتبع وصفات سابقة التجهيز، وتسمى هوية قومية أو إسلامية (يمتزج العروبة والإسلام أحيانًا.. وفي أحيان أخرى ترتبط القومية مع العلمانية. وتتجه الإسلامية إلى الأصولية والسلفية والجهادية.. إلى آخر موديلات الهوية المغلقة).

سنعود بتفصيل أكثر إلى هذه الكوزموبوليتانية، لكن المهم أن السيد توجو ولد، وبدأ الوعي يظهر بآفاق تتيحها هذه الكوزموبوليتانية، وحدود آمنة تتيحها الحياة وسط أرستقراطية “القبيلة” اليهودية. فقد كان اليهود يعيشون وفق قانون المِلَّة العثماني الذي يكفل لكل طائفة تنتمي إلى دين إبراهيمي (المسيحية واليهودية) التعامل بشكل مقفل. ويمثلها مندوب واحد، البطريرك عند المسيحيين، والحاخام الأكبر عند اليهود. هذه قواعد تتعامل مع هذه الطوائف على أنهم في حالة “انفصال وحماية”، وطبعًا “عدم مساواة” إذا ما قورنت أحوالهم بحقوق المسلمين تحت رعاية دولة الخلافة. استمرت القوانين رغم الانحسار التدريجي لسلطة الخليفة، وهي قوانين لا تطلب الاندماج، بل على العكس غالبًا؛ تعمل على منع أي إمكانية له.

لكن تفاعلات الحداثة وتكون الدول القومية، والهجرات المرتبطة بالتحولات السياسية الكبرى، لم تجعل اليهود “كتلة واحدة” أو “طائفة واحدة”، كما تروِّج الرواية “الصهيونية”، بل على العكس حسبما ترصد دراسة جودرون كرامر وألفريد مورابيا الواردة في كتاب “تاريخ اليهود في وادي النيل” (تحرير چاك حسون، وترجمة يوسف درويش، دار الشروق 2006): “لم يشكِّل اليهود كتلة متناسقة وسط المجموعة المختلطة والمتنوعة للأقليات الأوروبية والشرقية.. ولم يكن من شأن الهجرة الكبيرة توثيق العلاقات فيما بينهم، لقد كانوا يميلون بشكل عام إلى التجمع وفقًا لفوارق إثنية واجتماعية في ذات الوقت”.

وبالطبع، وفقًا لنفس الدراسة “… كان اليهود المصريون غير متجانسين لغويًّا وثقافيًّا.. وقد أدى النمو الاقتصادي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر إلى الهجرة اليهودية من جميع أنحاء البحر المتوسط، خصوصًا في أجزاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية. كانت الجالية اليهودية التي سبقت تدفق المهاجرين في القرن التاسع عشر تتحدث العربية المصرية. والمهاجرون من المغرب العربي (شمال أفريقيا)، والمشرقيون (الشرق العربي) يتحدثون بمجموعة متنوعة من اللهجات اليهودية العربية. وكان اليهود السفارديم الذين هاجروا من تركيا واليونان يتحدثون اللادينو، وكذلك التركية أو اليونانية. وتحدث بعض اليهود الإيطاليين باللغة الإيطالية، على الرغم من أنه لم يكن كل اليهود الذين ادعوا أو حملوا الجنسية الإيطالية قد أتوا بالفعل من إيطاليا أو تحدثوا الإيطالية. وتحدثت مجموعة صغيرة من المهاجرين الأشكيناز الذين استقروا في مصر اللغة اليديشية [وهي خليط من لغات الآرامية والألمانية والفرنسية والعبرية.. ويتحدث بها أغلب يهود أوروبا]…”.

كيف عثر السيد توجو إذن على طريقه وسط هذه المتاهة؟

…المشرقيات الحزينة

توجو مزراحي لم يحصل قط على الجنسية المصرية.. وهذه قصة غير كاملة، كما تصفها ديبورا ستار في كتابها. حيث عاش الأخ الأصغر “ألفريد” طول الوقت في مصر “دون جنسية” وذلك حتى هاجر إلى إيطاليا. لكن موضوع الجنسية يظل مُركبًا ومعقدًا، خصوصًا عندما تتنازع الهويات (الصغيرة والكبيرة) شخصًا يعيش بلا جنسية.

هل ذلك كان يعني في أي وقت أن توجو “ليس مصريًّا”؟

غالبًا لم يقع توجو في مأزق چاكلين شحيط (أو كاهانوف)، عندما سألها غرباء على الشاطئ وهي طفلة، عن هويتها.. كتبت “كنت أعرف أنني لست مصرية.. بالتفكير في أجدادي، قلت إنني يهودية وفارسية.. أما بالنسبة لبغداد المدينة التي أتوا منها فقد كانت بالنسبة لي البلد التي يأتي منها السجاد الجميل..”.

ديبورا ستار نشرت ما كتبته چاكلين في كتابها “طفولة في مصر” لتشير إلى مأزق تطلق عليه “الهوية الذاتية والجنسية..”، وتعتبر أنه ارتباك الجيل الثاني من المهاجرين إزاء التاريخ المعقد لتدوين الجنسية في أوراق قانونية، في الفترة ما بين أوائل القرن التاسع عشر والقرن العشرين. لكن الأمر في الغالب أوسع من ذلك، وأكثر عمقًا من المسافة الشاسعة بين مشاعر الانتماء ودفتر الهوية الرسمي.

استعارت ديبورا من چاكلين أهم أدوات بحثها عن توجو مزراحي، مصطلح “المشرقية” أو اللافانتين lavantine، وهو مفهوم مُركَّب، قالت ديبورا في حوارها مع موقع “جدلية” إنها تستخدمه بدلاً من “الكوزموبوليتانية” لأنه يعبر عن “تكوين اجتماعي مختلط” أي لا تسيطر عليه الهويات الكبرى. وكما فهمت من كلام كثير عن المصطلح فهو أقرب إلى عناصر تكسر هيمنة هوية واحدة مغلقة، هذه العناصر تفتت جبروت هوية الأغلبية، بتفاعلات من هويات أصغر ومشاركة فعالة من الأقليات.

بحثت أكثر عن چاكلين كاهانوف، فوجدتها في كتاب جويل بنين “شتات اليهود المصريين” لتكتمل الصورة. هي من عائلة أثرياء، الأب عراقي والأم بنت مهاجرين تونسيين، ولدت في القاهرة 1917، وعاشت في فقرتها البرجوازية تتحدث الفرنسية والإنجليزية، ولا تتحدث العربية أبدًا. وقبل أن تصل إلى معسكرات استيعاب المهاجرين في مدينة “بئر سبع” عام 1954 دارت في رحلة طويلة بدأت عام 1940 مع زوجها الطبيب، إلى أمريكا حيث عاشت بين شيكاجو ونيويورك، وتعلمت الصحافة والأدب في جامعة كولومبيا ونشرت قصصًا في مجلات أدبية، وحصلت على جوائز، ثم عادت إلى القاهرة في 1946، ومنها إلى باريس.. قبل أن تستقر نهائيًّا في إسرائيل، أي في ظل دولة “الهوية الواحدة” المسيطرة والمهيمنة، التي شنت حروبًا دولية من أجل الاستيلاء على الأراضي والبيوت الفلسطينية، سعيًا لتحقيق العالم الخيالي للصهيونية.

لخَّصت چاكلين ارتباكها في تلك الجملة “لقد أحببت مصر.. لكن لم يعد في استطاعتي أن أتحمَّل أكثر من ذلك: أن أكون جزءًا منها، مهما كنت مدركة لسحرها الغريب وفتنتها وتناقضاتها وفقرها المخجل وروعتها الصافية”. هي هنا من الممسوسين بمزيج السحر الغامض والفقر (في مصر والشرق)، ذلك النوع الذي يجعلها تدافع عن الجوانب الشرقية في الثقافة الإسرائيلية، وهو ما “يلقى اشمئزازًا شديدًا من الحركة الصهيونية الإشكنازية السائدة..”. وذلك حسب جويل بنين وهو يرصد مفارقة أن هذه الحركة نفسها تطالب بالهجرات الجماعية ليهود الشرق الأوسط، لكي يكتمل احتلال فلسطين، وتتغير العوامل الديموغرافية.. لكنهم، في الوقت نفسه، يرون في الثقافة المشرقية “لعنة يجب تجنبها مهما تكلف الأمر”! وهذه عنصرية مركبة تواجهها چاكلين كاهانوف دون نقد لفكرة “العنصرية الأولى” التي قامت عليها “دولة إسرائيل”، ولا فكرة المستوطنة (الكيبوتس) التي حولها الاستيطان الممنهج من فكرة ماركسية حالمة، إلى معسكرات لجرائم الاحتلال الاستيطاني التوسعي.

السيد توجو لم يكن معزولاً في لغته وعالمه المغلق مثل چاكلين.. كما أنه، وعبر حسيَّة لا تفوت على مشاهد أفلامه، لم يختر الطريق الذي يجعل الحوار بينه وبين الناس الذين يحكي عنهم مجرد حوار أخرس.. من خلف زجاج. وهذه ليس رومانتيكا من النوع الذي انتشر في العقدين الأولين من القرن العشرين، بل هي خبرة المزيج من التاجر الشاطر المحنك والحكاء الشعبي الدفين، مع رجل صناعة تولد أمام عينه.