في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

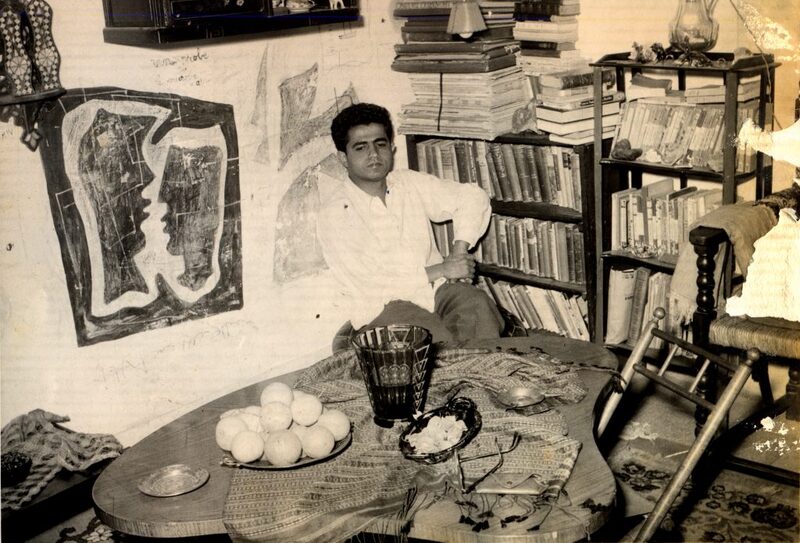

هذا حوار عمره 20 عامًا. بدأت البحث عنه في التوقيت الذي التقطت صورة الغلاف (أعلاه)، أي حين دخل في مرضه الأخير. فقررت استعادة صورته كما قابلته أول مرة. الحوار نشر في العدد 362 من مجلة ” الوسط ” التي كانت تصدر أسبوعياً في لندن، والنشر كان في 4 يناير 1999. لم أعثر علي الحوار إلا بعد غياب حسن سليمان عن عالمنا. قدمت المجلة الحوار بما يشبه العنوان التمهيدي: في محترف (مرسمه) عاش أحمد بن بله والتقى جان بول سارتر المثقفين المصريين. مثقف من عصر آخر يواصل تسكعه على شواطئ المجهول.أما العنوان فكان: حسن سليمان: فوضى المدينة، متعة النقصان، والكمال المستحيل!

الحوار

من هذا المتمرد السبعيني، المنحدر من تقاليد الثلاثينيات والأربعينيات التي أفرزت صورة المثقف الكلي، صاحب الوعي الشامل والمشاغل الإبداعية المتعددة؟ داود عبد الســيد وخيري بشارة ومحمد خان من تلاميذه. لا يخاف المغامرة الإبداعية لأنه يدرك أن “الشيء الغامض السحري لا يسلم نفسه تمامًا”، ويحلم بردم الفجوة بين الفكر والممارسة، معتبرًا أن المدارس الفنية التي قامت على كسر اتزان اللوحة “مجرد مراهقة”.

“حتى الآن لا أزال أخاف من الورقة البيضاء”! هذه الكلمات القلقة يحشرها حسن سليمان في حديث طويل غاضب، ( في أعقاب معرضه الذي عاد به بعد غياب )لا يخفي فيه تبرمه وسخطه الدائمين. تقاسيم وجهه الهادئة تصارع ثورة مكتومة، وصوته يخرج كأنه هواء مضغوط في نفق طويل. هكذا يبدو حسن سليمان دائمًا على وشك الانفجار، في اللحظة التي تشعر بأنه سيتركك ليبكي وحده.

عاش حسن سليمان حياة مديدة؛ معارض لا يعرف عددها الآن، كان أولها عام 1952، وبعد تجارب امتزجت فيها الحدود بين الثقافة والفن، الكتابة والسياسة، وقَّع الفنان المصري اسمه المتألق على لوحات خاصة ومدهشة، وشارك في تحرير مجلتين مهمتين هما “المجلة” و”الكاتب”، وخاض معارك صاخبة في صفوف تنظيمات يسار الخمسينيات والستينيات.

في كتالوج معرضه الذي أقيم عام 1998 بعنوان “طبيعة صامتة”، يكتب “بدأت حياتي أحاول التمرد على القوالب الثابتة الجامدة، ولكني الآن أتمنى أن أنهي حياتي متمردًا على عجزي عن الإمساك بشيء مرئي…”. وخرج المعرض “مغامرة” يدفع فيها حسن سليمان تجربته إلى أقصى طاقتها في التأمل، إذ رسم 43 لوحة للمشهد الصامت نفسه: أربع قطع من الأواني الفخارية تتجاور على طاولة. حالة ساكنة، علاقتها بالحياة تكاد تكون واهية، إذ ما الذي يمكن اكتشافه في تلك الأشياء “الجامدة” المهملة التي لا تتغير -ظاهريًّا- مع تغير الهواء والمشاعر والفصول والأوقات؟

يطارد حسن سليمان رغبة في نفسه “للإمساك بشيء نراه، وعندما نرسمه نجده أفلت منا”. إنها الرغبة في الوصول إلى اكتمال مستحيل، لعبة مثيرة يمزق فيها الفنان غلالات شفافة من ذاته، ليصطاد شيئًا يبدو كالطيف مرة، وعاصفًا مرة، ومراوغًا متسللاً مرات؛ الشيء الغامض السحري الذي لا يسلّم نفسه تمامًا، فيترك الفنان “متسكعًا على شواطىء المجهول”، هكذا يروق لحسن سليمان أن يصف الفنانين الحقيقيين.

صندوق المرايا

خلف السكون الظاهر على سطح اللوحات، نشعر بأن حسن سليمان ينفذ وصية نيتشه “الحياة تعني أن نحوِّل كل ما لنا، وكل ما نصادفه، نورًا ولهيبًا، ولا يمكننا أن نفعل غير ذلك”. ينتهي الإحساس بالتكرار، وربما الملل، بعد المشاهدة الأولى للوحات. وعندما تخفت الإيقاعات الصاخبة، اللاهثة، يسرقنا الفنان إلى إيقاع غير اعتيادي تتكشف فيه مستويات متباينة من الألوان والخامات والكتل، من زوايا النظر ومساحات الضوء والظلال. كأننا في صندوق مرايا، ما أن ينكشف جزء من ذاتنا الهاربة في مرآة، حتّى يُستر جزء آخر في المرآة التالية. اللوحات نثار صورة واحدة، تتمرد على الوصف الجاهز، وتذيب السطح المتخم بالعلاقات والمشاعر والانفعالات. صورة واحدة لا تنتهي عند حدود المعرفة السهلة.

النقصان هنا ممتع، نرى على أمواجه المتتابعة صورة الفنان في انفعالات وصراعات ودورات يراوغ فيها الموت، وتستنفده محاولة تأمل العالم في لحظات عبوره الخاطفة، يلاعب الغريزة المجنونة التي تجذبه نحو الهاوية. في كتابه “حرية الفنان” يرى حسن سليمان أن الفنان “يبحث عن الوضوح في شتات الظلمة، وعن الوعي في اللا وعي… هذه هي حياته، وهذا هو فنه: أن يجمع النقيضين. تلتقي في وجدانه ضخامة جذع الشجرة برقة جناح الفراشة، ويحتوي عقله براءة الطفل الوليد مع حكمة الرجل العجوز”. يترك سليمان نفسه في اللوحات، كما توحي قصيدة يانيس ريتسوس التي ترجمها في كتابه الأخير “ذلك الجانب الآخر”:

“خلف أشياء بسيطة، أخبئ نفسي لتجدني

وإن لم تجدني

ستجد الأشياء

تلمسها

تلك التي لمستها يدي

وستمتزج آثار أيدينا”.

هكذا تظل لوحات حسن سليمان معلقة في الوجدان، حضورها يشبه البصمات التي لا تراها العين المجردة.

المدينة الرمادية

أهذا سر طغيان اللون الرمادي على لوحاته؟ يجيب حسن سليمان: ليس هناك شيء اسمه اللون الرمادي… فنانو البحر الأبيض المتوسط، بيكاسو والإسبان مثلًا، أساتذة في استخدام مساحة الرمادي، كشكل من أشكال ربط الألوان بعضها ببعض. الرمادي مزيج من الألوان الأخرى. انظر إلى سماء القاهرة الآن، هل تتعرف على الألوان؟ هل تميز لونًا محددًا؟ القاهرة مدينة مليئة بالغبار. اللون يضمحل، الشمس الشديدة تلتهم كل الألوان وتحولها ستارًا ضد النور”.

ولعل الرمادي ينطوي على حنين قاس، يداريه الفنان في اللوحة، ويعلنه في أحاديثه اليومية. يشير سليمان إلى القاهرة من نافذة مرسمه العالية ويتمتم بكلمات، نفك طلاسمها بصعوبة “المدينة مضطربة… الفوضى في كل مكان”. كأنه يطل من برج أحلام قديمة ليرى القاهرة “مدينة بلا فراغ. لكنها مدينتنا، نلعنها ونحبها”، كما كتب في كتالوج معرضه الذي ضم رسومًا ومناظر من زقاق “خوش قدم” في القاهرة الفاطمية.

لا يخفي حسن سليمان قسوة حنينه “لم يعد هناك وجود فعلي للقاهرة التي بهرت الرحالة من الفنانين المستشرقين بأسواقها ومآذنها وأزقتها وآثارها الإسلامية. إن تلك القاهرة بالنسبة إلينا الآن حلم ضاع من ألف ليلة وليلة. كذلك لم تعد قاهرة الثلاثينيات الناعسة الناعمة التي نشأنا فيها، وكانت مدينة من أجمل مدن العالم، تختلط فيها رائحة طمي الفيضان مع رائحة اشجار الياسمين والكافور والجوافة. أصبحت ذكراها تحمل لنا حنينًا لماض لن يعود”.

إنها القاهرة التي تشكلت فيها ملامح حسن سليمان. أبوه كان موظفًا “منسيًّا” في حكومة صدقي، وخاله هو عالم الآثار المعروف أحمد فخري. كان الصبي يحلم بأن يكون أديبًا، لكنه لم يحصل في امتحان البكالوريا على الدرجة المطلوبة. اعتبرته العائلة “فاشلاً”، وألحقته بكلية الفنون الجميلة حيث خاض في دراسة روتينية كانت تمنحه فرصة للعب على سطح الورق، بألوان وتكوينات أدهشت أساتذته. في السنة الأولى حصل على شهادة الثانوية الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، وكانت لجنة الامتحان آنذاك تضم شاعرًا مشهورًا هو ستيفن سبندر.

أما معرفته بالفن كثقافة راقية، فبدأت مع حكاية عشق مراهق، حين أعجب ببائعة في محلات “شيكوريل” وتردد على المحل يوميًّا بحجج واهية. كشفته الفتاة، وعندما تقابلا مصادفة في الأوتوبيس بعد ذلك عرف أنها فنانة. كانت من الأوروبيات المتمصرات، وأدخلته إلى عالم الفنانين الكبار، وعرفته على الأفكار الجذابة في تلك الفترة. وهكذا عرف الماركسية في النادي الأرمني، وعمل كرسام رتوش عند ألبان أشهر المصورين الفوتوغرافيين في قاهرة الأربعينيات.

هذا المناخ الساحر يخيم على ذاكرة حسن سليمان: يمتزج الحب بالفن، والحس بالأسئلة الكبرى، والثقافة بالسياسة، امتزاجًا لا يعرف التناقض. ويسقط الضوء من ذاكرته الآن على المدينة المتعبة. بعد لحظة صمت قصيرة، وشكوى من آلام الصداع يقول حسن سليمان كأنه يعلن حدثًا كبيرًا: “سأبدأ مذكراتي من ليلة حريق القاهرة، في كانون الثاني يناير 1952. ويبدأ في رواية مشاهد عبثية أبطالها سياسيون وصحافيون ومخمورون، يقولون مونولوجات تشبه الهذيان عن أسرار الحريق، والأصابع الخفية، ومؤامرات السلطة والإنجليز والأمريكان… وتمتد الحكايات لتصل إلى معركته مع هنري كورييل الذي يسميها هو “مذبحة”، ولقاء سارتر في مرسمه بالمثقفين المصريين، حيث أكّد أن “المثقف يخرج من الطبقة الوسطى وليس من الطبقة العاملة…”.

يحكي حسن سليمان، ويسخر من المثقفين الذين عُرفوا وقتذاك بتشدّدهم، ويقارن آراءهم السابقة بمواقفهم الحالية. يقول “لكي تدرك أهمية فنان لا بد من أن تراه يعيش في وجدان شعبه، حتى بعد مماته، لأنه صدى أو مرآة لتركيبة مجتمعه وثقافته. ولن نجد عناءً شديدًا لندرك من خلال فن بيكاسو مثلًا أنه ابن الطبقات الفقيرة في إسبانيا، بينما سلفادور دالي هو ابن البورجوازية الصغيرة”.

لم ينضم سليمان إلى تنظيمات سياسية بعد مرحلة النادي الأرمني، لكنه يصر على أنه “ليس هناك فنان في القرن العشرين لم تتأثر ثقافته بفكر كارل ماركس والمادية الجدلية”. والسياسة هنا ليست “وظيفة”، بل دور في انتقال الوعي والمعرفة، جزء مكمل للبحث عن الثورة الدائمة في الحياة والفن. هكذا حاول حسن سليمان التطوع في حرب الجزائر، وكانت الثورة الجزائرية تجتمع في شقته في حي “الظاهر”، وكان مرسمه مقر إقامة أحمد بن بله في القاهرة. وشهد هذا المرسم محاولته التوفيق بين أفكار الماركسيين والإخوان المسلمين، بحضور قيادات الإخوان: خالد محمد خالد، وعمر التلمساني، كما شهد معارك ثقافية حول الديموقراطية والسلطة والفن والجماهير ومسائل كثيرة أخرى.

حسن سليمان في مرسمه بشارع 26 يوليو

التوازن المقدس

وإلى ذاك المرسم عاد حسن سليمان من إيطاليا عام 1966. لم يستطع تحمل قرار الهجرة حتى النهاية، فاكتفى بفترة الدراسة في أكاديمية “بريرا” في ميلانو. في كتابه “حرية الفنان” يروي تلك المرحلة الصاخبة “أتذكر كلماتها في مرسمي قبل الرحيل إلى باريس، آخر الخمسينيات، مع الراحلين “كفاكم نقشًا على الماء. لا أحد يشعر بكم، لن تفعلوا شيئًا، خذ المركب إلى باريس، حيث تجد سماء وحرية وأصدقاء، ستظل هنا كآخر الأوتريسك في روما القديمة… أما هناك فستكون في أمان، وستجد من يفهم ما تفعل ويقدره. هيا، لقد مات الإحساس حولك”. ولكني بقيت… وسأبقى. دون أن نسأله، ينظر حسن سليمان إلى نقطة بعيدة في لوحة فارسية على جدار مرسمه، ويقول “إذا لم يشعر الفنان بأنه متوحد مع الكون، فلن يفعل شيئًا. لا بد أن يشعر بقوة فوقيّة، خارقة، وإلا فلا يمكن أن يكون فنانًا. أي فنان يبيع نفسه للسلطة أو لأي طرف آخر لن يقدر على الكذب طويلًا، سينكشف ولو بعد موته”. ويستعيد موقف الصوفيين في القرن الثالث عشر، موضحًا “بسبب إرهاقه العصبي والحسي، ولفرط ذكائه وحساسيته، وشعوره المتضخم بالمسؤولية، قد يرى الفنان مَنْ حوله يتحولون أقزامًا!”.

هذه التعبيرات طرحها حسن سليمان في “حرية الفنان”، حيث نراه “بطلًا رومنطيقيًّا” يردد عبارة أبولينير “إني أصنع إيماءات بيـضاء في أثناء عزلة”. تنتمي مفاهيمه للفن والثقافة والحياة والسياسة إلى عالم الأربعينيات، وكل ذلك يجعل لوحته “كلاسيكية” في تقديسها التوازن “علاقة التوازن توحّد عناصر اللوحة، وتجمع الخطوط المختلفة في انسجام عام، توفِّق بين المتناقضات المتصارعة وفق ثوابت دقيقة جدًا”.

يعتبِر حسن سليمان المدارس الفنية التي قامت على كسر اتزان اللوحة “مجرد مراهقة بدأت بعد الحرب العالمية الثانية مع الحركة الدادائيّة، لكنها الآن انتهت؛ كانوا يريدون شتم البورجوازية وفنونها. وهذه تيارات تعيش الآن مراحل انحسارها، فالفن مرتبط بالمجتمع بصورة وثيقة. الفن بدأ على أنه رسالة، لكنّه أيضًا توازن وانسجام”. ونسأله: ماذا يعني بـ “رسالة” الفن، فيجيب “لا بد من أن يجعلك الفن تحس بالخصوبة. خصوبة الإنسان كقوة مؤثرة”. قبل أن يضيف “التجريد ضرورة في حياة الناس اليومية الإعلانات – أغلفة الكتب، لا في اللوحة. لأن اللوحة لا بد أن تجعلك تنفعل”.

هل هذا الموقف هو الذي جعل حسن سليمان مصرًّا على أن يكون كاتبًا؟ تحقق ذلك عندما طلب منه يحيى حقي تصميم شكل جديد لمجلة “المجلة”، وفيها ترجم مقالًا للفنان ولي الدين سامح. حازت الترجمة إعجابًا جعل الفنان يشعر بزهو يكاد أن يلمس معه السماء. ومن يومها لم يترك الكتابة. أصبحت مقالاته في السينما والفنون التشكيلية بابًا ثابتًا في “المجلة” ثم في “الكاتب” بعد ذلك. كما أصدر أربعة كتب تتميز جميعها بمذاق خاص وخبرة حساسة “كيف تقرأ صورة” و”كتابات في الفن الشعبي” و”حرية الفنان” و”ذلك الجانب الآخر: محاولة لفهم الموسيقي الباطنية للشعر والفن”. أما ولع حسن سليمان بفكرة التوصيل والتواصل، فيستمدّ زخمه من هدف أسمى هو الاتساق. تبدأ الفكرة من محاولة أخلاقية في ردم الفجوة بين الفكر والممارسة، ثم ينتبه الفنان إلى أن اللوحة ستكون باردة إذا نفت متلقيها، وهنا يتوصّل إلى ضرورة تناسق التصميم واتزان أبعاده. هكذا تعددت اهتمامات سليمان الإبداعية، فدرس في كلية الفنون الجميلة، ثم معهد السينما، واعتبره ولي الدين سامح من أهم مصممي الديكور والأزياء في السينما المصرية، وتخرج على يديه فنانون تشكيليون، ومخرجون مهمون، منهم: داود عبد السيد وخيري بشارة ومحمد خان.

هكذا يبدو حسن سليمان مخلصًا لنظرة إلى العالم والفن تكونت في ظل ثقافة الثلاثينيات والأربعينات، تعتبر المبدع جسرًا بين الثقافة والناس، بين الغرب والشرق. إنه بلا شك امتداد للنهج الذي بدأه جيل محمود سعيد الذي أذاب الثقافة الأوربية في البيئة المصرية، جاعلاً الخطوط والألوان والتعبيرات تنتقل في اللوحة لتلمس الحواري وتتوحد مع الأزقة والوجوه الشعبية.

حسن سليمان ليس مجرد مصور بارع، إنه مخزن خبرات وأحاسيس، ووريث ثقافة تبدو غريبة الآن. يتركنا لحظة ليرى موقع الخط الذي وضعه في اللوحة ويعود “لا بد أن يعمل الفنان كل يوم من 6 إلى 8 ساعات، وأن يقرأ، ويقلب في الصور، ويشخبط.. أصابعي لا بد أن تلمس الألوان يوميًّا”. ننظر إلى الموديل السمراء التي يكاد ينتهي من لوحتها، ونستكمل قصيدة ريتسوس:

“كل كلمة منفردة هي سفر خروج

رحيل مقدس للقاء

تُلغى وتُحذف، أو تُؤجل مرات عدة

تصبح كلمة حقيقية

فقط

إن أصرت على اللقاء..”!