في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

ما يلي جزءٌ من مقالٍ أطول يتناول عددًا من المقدمات التي صدَّر بها كاتبوها مجموعاتهم القصصية ورواياتهم الصادرة في الربع الأول من القرن العشرين. كانت ذلك وقت انتشار الدعوة إلى كتابة واقعية وأدب مصري كي يحل محل الكتابات الرائجة حينها. هذه الأخيرة كانت إما ترجمات “غير أمينة“، أو قصصًا كُتبت مباشرة بالعربية لكنها لم تتبع متطلبات الكتابة الواقعية، واتخذت، أحيانًا، السرديات البوليسية الأجنبية مثالاً لها. أكد عديدٌ من هذه المقدمات على أن “الواقعية” هي الأسلوب الأدبي الأمثل لتصوير الحياة والواقع المصريين. كان محمد لطفي جمعه (1886 – 1953) واحدًا من هؤلاء الكتاب الداعين إلى أدب مصري واقعي، وفي المقدمة التي أناقشها هنا يتحدث عن التمشية في المدينة كطريقة الكاتب الواقعي إلى الحصول على قصص حقيقية تأتي مباشرة من الواقع لا من وحي الخيال.

“الفلانير” الذي يرد ذكره فيما يلي هو نمط من أنماط المشهد الباريسي في القرن التاسع عشر. إنه الأديب المتبطل الذي يتجول في شوارع المدينة بإيقاعه الخاص المتمهل بفضل اكتفاء مادي يمكنه من الوجود على هذا النحو. يتجاهل الفلانير قيمة العمل البرجوازي والإنتاجية المتوقعة من مواطن منضبط، ويتصرف طبقًا لإحساس مختلف بالزمن. يُترجَم غالبًا بـ“المتسكع“، لكني فضَّلت تعريب الكلمة بدلاًعن ترجمتها لتجنب ما توحي به الكلمة العربية من صفات لا تنطبق بالضرورة على الفلانير.

“لأن القلم لا يكبح جماحه، والشهوات غلاَّبة . . “

محمد لطفي جمعة، مذكرات …، 13

“بصرف النظر عن الآثار التي قد يتبعها الفلانير، كل أثر منها سيقوده إلى جريمة“

فالتر بنيامين، كاتب العصر الحديث، 72

تعكس قائمة مؤلفات محمد لطفي جمعة تنوعاً مدهشاً. كتب جمعه في الأدب والفلسفة والفلكور والرحلات، وترجم أيضاً أعمالاً من بينها الفصول القليلة الأولى من رواية جيمس جويس “عوليس”.

يفتتح محمد لطفي جمعه مقدمة روايته “في وادي الهموم” (1905) بطرح سؤال جوهري بالنسبة للكتابة. “منذ أربعة شهور” يكتب جمعه “جلست في غرفتي أمام منضدة الكتابة وأردت أن أكتب قصة. فقلت ماذا أكتب؟” هكذا يبدأ جمعه بوضع قرائه في الصورة، إن جاز التعبير. يدعوهم إلى أن يوجهوا أنظارهم إليه، بعيون خيالهم. يخاطر بأن يكون هو نفسه، الكاتب، تحت نظراتهم الثاقبة 1

، بينما يجلس قبلها بأربعة شهور، حائرًا في أمر يخص إشباع رغبة. يعلن جمعه إذًا عن شهوة ما تزال تبحث عن موضوعها “إني لا أرغب أن أقص قصة غرام طاهر وحب نقي وقلوب طيبة ووعود وزواج” لأن “هذه الأشياء ليست موجودة الا في خيال المؤلفين” من الواضح إذًا أن جمعه اشتهى أن يكتب شيئًا بعيدًا عن نطاق “الخيال” لقد اشتهى الحقيقة/الواقع– حقيقة وواقع الأمة، والمجتمع المصري. أراد أن يكتب ما سأدعوه هنا “الشيء–المصري” للإشارة إلى ذلك “الشيء” الذي يُرَى جوهريًّا ومميزا للواقع المصري عن سواه.

كان الصراع من أجل موضوع رغبته شبه جسدي. يواصل جمعه “وبقيت أمل القلم وكلما هممت بالكتابة أحس بيد قوية تعوقني حتى يجف القلم ويطير المداد في الهواء” لكن، على الرغم من أن هذه المعضلة نتجت عن رغبة يهددها الملل هكذا، لم تكن لنقص في القصص. بل بسبب البحث عن موضوع مراوغ. كان هذا صراعًا من أجل أسلوب إذًا، من أجل تصور مختلف للعالم. وجمعه، بينما يمسك بقلمه، رمزه القضيبي، تحت خطر الضجر، خطر تطاير الرغبة وتبددها، لم يكن يبغى سوى جماليات جديدة، وعلم جمال حديث، مديني، لم يتبدَ له، في لحظة الكتابة، بعد.

بعدها بقليل، يحل جمعه معضلته، ويعلن، للقراء، عن وصول “مذهب الحقيقة“:

وليعلم القارئ الكريم ان فن الروايات منقسم الى قسمين القسم الاول يسمونه “رومانتيك” أي روايات خيالية والقسم الثاني يسمونه “ريالستيك” أي روايات حقيقية. فالاولى هي التي تصور البشر كما يجب ان يكونوا لا كما هم في الحقيقة والثانية تمثل البشر كما هم بنقائصهم ومعايبهم ومخازيهم.

بعد هذا الإعلان يواصل جمعه، ويعطي وصفًا فعليًّا لكيف، في تصوره بطبيعة الحال، يحضِّر الكُتَّاب أنفسهم في كلٍ من الطريقتين لفعل الكتابة. في تفصيله لما يمكن اعتباره مقدمات الكتابة، يعارض جمعه بين تقنيتين: إحداهما ساكنة، والأخرى متحركة. إحداهما تحدث في عزلةِ باطنٍ – خيال الكاتب، بيته ربما. الأخرى تقع في الظاهر، في العلن، خارج ذاتية الكاتب– في شوارع المدينة التي على الكاتب أن يخرج إليها، ويجول فيها كي يجد الحقيقة. هكذا، بينما ترتبط الأولى، أي طريقة كُتَّاب “الرومانتيك“، ارتباطًا وثيقًا بالخيال (وهو ما لنا أن نفترض أنه يعني هنا التدليس والكذب والابتعاد عن كلٍ من الحقيقة والمجتمع)، فإن الأخرى، ضدها المطلق، التي تخص كُتَّاب “الريالستيك“، تحدث في المجتمع. أي أن شرط تحقق هذه الأخيرة هو الخروج من الذات إلى الخارج، من البيت المغلق إلى الشارع. ولهذا تحديدًا، فهي تتصل بما هو حقيقي، بالوقائع، بما هو اجتماعي، وبذلك الكيان المتخيَّل المسمَّى “المجتمع“.

(بالنسبة لنا – علينا، نحن من يمكن أن يُفترض فينا الجلوس، بينما نقرأ ما سيكتبه الكاتب الماشي، علينا، تحسبًا لتكرار صور النور والنار في كتابات جمعه وغيره، أن نفكِّر في الفرق بين التقنيتين كحركة، كتمشية جادة، ومؤسسة، من داخلٍ يُشبه كهف أفلاطون في “الجمهورية” حيث يعيش الكاتب بين (ويكتب عن) أشباح، إلى خارجٍ حيث الكاتب الذي غادر الكهف يُصادف الشيء الحقيقي، الشيء–المصري الحقيقي. بالإضافة إلى هذا، علينا ألَّا نغفل عن فعل النار، والتهديد الذي يمثله لإمكانية المعنى. علينا أيضًا ألَّا ننسى التأثير المعمي للحقيقة–الشمس، وخطر استغراق الذات، وهلاكها، في نار الحقيقة التي تبعد خطوة مجازية واحدة عن ضوء الشمس خارج كهف الظلال.

انظري، مثلاً، في صور النار والنور المرتبطة بالحقيقة، وكذلك الألم الناتج عن تمنعها ومراوغتها، في الفقرة التالية من مذكرات جمعه:

لو لم يكن من شرف التاريخ إلا أن يستطيع رجل مثلي شديد الشوق إلى الحقيقة شوقًا محرقًا إثبات صورة لعصره ولو في لمحات خاطفة كلمحات البرق، لكفاه فخرًا! لأن ولوعي – ولا بد انه من نوع ولوع المساكين الذين عذبوا بنار المعرفة – لا ينطفئ ولا يخمد ابدا جريًا وراء الحقيقة، وهي التي عذبتني منذ نعومة أظفاري وقضت علي بالأسر وكبت العواطف وحبس الأحاسيس والمشاعر . . . وإنني أشعر دائمًا في نومي ويقظتي وصحوي وسكري بأنني مسوق بسياط ألذع وأشد من سياط الجلد، لأصل إلى الحقيقة المطلقة، فإن لم أستطع، فعلى الأقل إلى الحقيقة التي تقنعني” ص. 30)

على أي حال، يكتب جمعه في مقدمة “في وادي الهموم“:

وطريقة كتابة القصص الخيالية هي ان يجلس الكاتب في غرفته ويتخيل الحقول الخضراء والحدائق الغناء وغدران الماء والطيور المغردة والليالي المقمرة والابطال الشجعان والنساء الجميلات والغزل والغرام والشكوى والجفاء واللقاء ثم يكتب قصته وأما طريقة كتابة الروايات الحقيقية هي ان يلبس الكاتب ملابسه أو يتزيي بغير زيه ويتجول في الطرق والازقة ويدخل المجتمعات والمحطات ويرقب حركات الناس في ملاعب القمار والحانات والحدائق العمومية ويبقى طول ليلته هائما في الطرق يدرس الاخلاق والطبائع والعادات وهو فيما بين تلك الأشياء يقيد ما يراه ويسمعه ويدرسة [ثمة سحر لا يمكن مقاومته في ملاحظة الخطأ اللغوي لحظة التعبير داخل اللغة عن الحقيقة!] ثم يجلس ويكتب قصته ويسبك كل ما رآه وسمعه.

شرط الحقيقة إذًا هو أن يخرج مشتهيها، الكاتب الواقعي، من كهف بيته الأفلاطوني، حيث عالم الظلال الزائفة، حيث خياله، إلى الشارع، متنكرًا. عليه أن يخرج مزيفًا، متخفيًا – أن يكون غيره. شرطها إذًا هو تبديل الهوية، بكل ما يقتضيه ذلك من تغيير للاسم والهيئة والملبس. على الكاتب أن يصبح مخبرًا هاويًا، سريًّا، يسري بين الناس كمراقب، كذات بوليسية، مجهولة الاسم.

لكن، أولاً، لنلاحظ التالي: حين يذكر جمعه، منتقدًا، كُتَّاب الخيال، غالبًا كان يضع في اعتباره شخصيات من قبيل مصطفى لطفي المنفلوطي الذي يبدو، في تراث الكتابة الذي يندرج فيه جمعه، كالخصم الأكثر خطورة: المثال الأبرز على مترجم الواقع غير الأمين. لقد كان المنفلوطي، كما يبدو في خطابات الحقيقة القصصية، منتجًا للغة وأسلوب مفرطين في تنميقهما، وبالتالي، (على الرغم من تأثيرهما على كُتَّاب مصريين مهمين في بدايات القرن العشرين،) غير ملائمين للقص الحديث. اللافت، على الرغم من هذا، أنه بينما يصم جمعه كُتَّاب الخيال هؤلاء بالجلوس الساكن في غرفهم، متخيلين الحقول الخضراء والحدائق الجميلة، فإنه يخفي تمشية. في مقدمته لسلسلة المقالات والقصص التي بدأ في كتابتها عام 1906، وجمعها لاحقًا في كتاب بعنوان “النظرات“، يتحدث المنفلوطي عن المشي في “روض البيان” كمصدر لإلهامه. هكذا، لا يجلس العدو الأكبر لتلك الواقعية البازغة حينها، في حجرته، مُتخيِّلاً ومُستعيدًا روض البيان. بالأحرى، يتخيَّل نفسه يتنقل في أرجائها. خيالية مشي المنفلوطي ليست بأكثر خيالية مما يبشِّر به جمعه، كما سأوضح فيما يلي.

لننظر، إذًا، في مشية الكاتب الواقعي.

يمكن أن نسمِّي ما يدعو إليه جمعه “ميتافيزيقا الأذن–العين” تدخل العين، على الرغم من هامشيتها النسبية هنا، في تحالف مع الأذن. كلاهما، في ذلك التحالف بين آلات حسية منتجة للصور وللمعرفة، يطمح إلى نظرة، بالمعنى المجازي، نظرة مزدوجة تتخلل، وتلج، المدينة. كلاهما يعد باقتصاد أدبي قومي حيث يتم تبادل المشي في المدينة، والخبرات الناتجة عنه، والحكايات التي يُقبض عليها خلاله، بنص، قصة، نسخة أصلية، صادقة، لا تختلف إطلاقًا عن الواقع، وهي التحقق النهائي المأمول لفيتش الشيء–المصري ذاته. هكذا تفرض أذن الكاتب، وعينه، عقدًا على الحشد المديني، عقدًا من طرف واحد، لا يعرف الحشد ذاك بوجوده حتى، ويحمل توقيعًا مفردًا: اسم الكاتب. قصة الحب، (بكلمات أخرى: الاشتهاء،) التي يتحدث عنها يحيى حقي في “فجر القصة المصرية“، مع “فتاة مكبلة بالأغلال اسمها مصر” (10) تبدو هنا، كما هي منذ البداية، قصة حب من طرف واحد. تظهر كعنقود رغبات، من طرف الكاتب، لا تُرد، وتظل سرية فوق كل شيء. تظل بعيدة، ومتوارية عن موضوعها، ومتلصصة عليه. إن خرجت إلى العلن تلك الرغبة في القصص التي يُسترق السمع إليها في الشوارع، سيُكشف تخفي الكاتب. إذ، كما يقول تيموثي ميتشل في “استعمار مصر“: “تشارك الكاتب مع السلطات في هذه الرغبة في أن يرى دون أن يُرَى” (26) هذه الرغبة ليست فقط نتاجًا لأرضية مشتركة مع سلطة الدولة على الرغم من هذا. إنها، في المقام الأول، ضامن معرفة بالحقيقي لا تفاوض، ولا شك، فيه. يلاحظ الكاتب الشيء–المصري ذاته كأذن–عين موضوعية لا تشارك في هذا الواقع. تراقبه عن بعدٍ. ولهذا، لا تؤثر في تكشف الحقيقة. لحسن الطالع، إذًا، هذه الاختفائية وجدت وسيطًا مناسبًا في القص الواقعي. أن تبقى مجهولاً لهي ميزة تتوفر لكاتب القصص المُتاح له عدد غير محدود، نظريًا، من أقنعة بوسعه أن يتخفى وراءها.

علينا، على الرغم من هذا، أن نلاحظ هنا حدود مجهولية الكاتب واختفاءه في وسط الحشد المديني. الكاتب الماشي، في وصفة جمعه، مجهول الاسم فقط كفعل تخفي، تمامًا مثلما يكون شرطي سري، أو مخبر، أو جاسوس، مجهولي الاسم بين حشد من الناس. خفاء الكاتب، عدم إمكانية رؤيته، التي يمكن اعتبارها امتدادًا ومنازعًا لعين الدولة كلية الرؤية والمعرفة، هما فقط مجرد نقطة في مسار يقود لفعل الكتابة، لإضافة توقيع إلى نص، وفي النهاية لتأسيس خيال الكاتب الواقعي الذي يقدِّم الواقع كما هو دون تدخل أو تغيير أو تزييف. بكلمات أخرى، يكمن مجد الكاتب الواقعي في تحوله إلى سلطة تجاور وتتجاوز، بفضل نواياه الخيرة، سلطة الدولة. يرى مثلها، ويكون مستعصيًا على الرؤية والتعيين مثلها أيضًا، وله بالتالي أن ينتج معرفة عن المدينة وسكانها في غيابهم، وفي جهلهم التام بما يحدث بهم. لهذا فإن هذه المجهولية المبدئية هي مجرد طريق مُعبَّد ينتهي باسم الكاتب، بسلطته كفاعل مرئي، مَن، كي يحصل على قصة، يختار أن يظل متخفيًا، مؤقتًا، في مسار ختامه هو حضوره السلطوي، ومعرفته عن الحقيقة التي تتجاوز كلاً من كُتَّاب الخيال ومحط رغبته: العاديين من البشر.

غيرإن هذا التوقيع الواثق ظاهريًا من معرفته هو أبع دما يكون عن كلية المعرفة. لاحظ، على سبيل المثال، الطبيعة المقلقة للنظرة دون جسد: أن تلاحظ ولا تُلاحظ، أن تكون غير قابل للملاحظة، أن تتحول إلى عين كلية المعرفة، هو كمالٌ أسلوبي ووصفة للرعب في آن. بالإضافة إلى هذا، بما إن تلك النظرة تؤسَس، في المقام الأول، اعتمادًا على أذن الكاتب لا عينه، بوسع المرء أن يستشعر انزعاجًا محتملاً في فعل استرقاق السمع هذا، في وجود الكاتب محاصرًا بالأصوات. بوسع المرء أن يتحسب لجنون ما في فعل كهذا– جنون سماع الأصوات، وتحول الكاتب الواقعي إلى إذن ضخمة تتسمع أصوات الحشد المديني. حتى إن نحينا جانبًا هذا الانزعاج المفترض، وذلك الجنون المحتمل، وكوميدية الأذن الماشية في شوارع المدينة، فإن السردية بأسرها (والادعاءات التي تطلقها على الحقيقة) غير مستقرة منذ البداية إن أخذنا في اعتبارنا أصول المعضلة التي أتى المشي في المدينة كحل لها. ذلك إن النظرة المزدوجة التي يطلقها الكاتب في الشارع لا تأتي عن سيادة لا جدال فيها على المشهد المديني، بل العكس تمامًا. إنها نتاج الفشل في الكتابة، في العثور على قصة مُرضِية. هي نتاج الشهوة الضجرة السابقة على موضوعها. هكذا إذن، تمثل النظرة المزدوجة خيالاً للسيادة. هي تسامي الفشل في أن تكتب. هي التسامي الذي يحفظ القلم القضيبي من إهدار حبره. وهي ما يمكِّن القلم من القبض على الحقيقة المشتهاة في العالم الذي يدخله الكاتب متخفيًا، كمتطفل يرتدي زي أحد آخر، يسعى إلى إشباع شهوة.

الحديث إذًا عن مشية الكاتب إلى داخل الحقيقي والحقيقة كمجرد رغبة في جماليات جديدة كما قد يبدو الأمر ظاهرًا يخفي العلاقات العميقة بين جماليات العين–الأذن المرتبطة بتقنية المشي كما يبشِّر بها جمعة مع مجالات الاجتماعي والسياسي، وفي النهاية، مع إنتاج فضاءات وطنية منضبطة وخاضعة للسيطرة. العلاقة هذه بين الجمالي والسياسي–الاجتماعي مؤسسة إلى حد أنه يمكن للمرء الحديث هنا عن جماليات للسوق. في حديثه عن الفلانير، يجادل فالتر بنيامين في “باريس الإمبراطورية الثانية في [أعمال] بودلير” بأن “بودلير عرف موقف رجل الأدب: يذهب إلى السوق كفلانير – ظاهريًّا كي يجول بنظره، لكن في الحقيقة كي يجد مشتريًا [لكتبه، لبضاعته]” 2 بوسع المرء الحديث عن أمر شبيه يحدث في سردية المشي التي يقدمها جمعه. في الوقت نفسه الذي يوجد فيه الكاتب في الشارع سعيًا، بطبيعة الحال، وراء نور الحقيقة ونارها، فإنه يسعى أيضًا، يطارد، يشتهي، سلعة أدبية. إنه، على أي حال، التنافس على جمهور مستهلكي الأدب من الطبقة الوسطى ما يجبر الكاتب على ترك راحة بيته الخاص كي يخرج إلى الشارع. ونظرة الكاتب المزدوجة، وشهواته، تتجه جميعًا نحو سوق الأدب. ذلك إن جمعه، مثله مثل مناظريه من الكتاب الوطنيين حينها، في ذلك العالم قبل المحفوظي القاسي، في ذلك العالم الذي لم يخضع بعد لنظرة رواة محفوظ المبكر كلية المعرفة، يحنق، جمعه، وواقعيو الأمة، على النجاح التجاري الذي تحققه القصص الشعبية الرائجة والروايات البوليسية المترجمة البعيدة عن “الواقع المصري” وجماليات جمعه الجديدة، مذهب حقائقه، يتعين النظر إليهما كاستراتيجية لمنافسة تلك السلع الأدبية الرائجة التي لم تُعتبر فقط معيبة جماليًا، بل أيضًا، وربما هذا هو الأكثر أهمية، كمنتجات ضارة بـ “الشخصية القومية” المصرية. وعلى نحو شبيه، فإن النتاج النهائي لتمشيات الكاتب، لتحركاته الجادة في الشوارع، يتعين اعتبارها وسيلة لاستيعاب الكاتب المصري الواقعي الملتزم داخل المجتمع الذي يعيش فيه، والتأكيد على أهميته كفاعل في إطار حقل أدبي جديد لم يحز بعد على اعتراف وتقدير، وأيضًا لإزاحة تلك الترجمات غير الأمينة، وبقية السلع الأدبية المعيبة على نحو خطير، والخالية مما يُسمَّى الطابع القومي المحلي.

هكذا، يُدفَع الكاتب الوطني مشتهي الواقعية إلى الشارع بفعل رغبة في إنتاج سلعة مضادة، سلعة تؤدي بمنافسيها إلى الإفلاس، فعلاً ومجازًا، وختامًا كي يؤسس لاقتصاد وطني مصري تكون القصة الوطنية المصرية سلعة أوثق صلةً بالمجتمع، أكثر نفعًا لأفراده المراد تهذبيهم، وأكثر تأكيدًا على نفسها كأداة تعليمية وكمعادل للحداثة. هذا هو السبب في أنه لا المقاومة المحتفى بها في شخصية “الرجل العادي“، و“البطل الاعتيادي” عند دي سيرتو 3 ، ولا الفلانير المحبوب في أعمال بودلير (وبدرجة أقل، في كتابات بنيامين عنه)، لا يمكن العثور عليهم هنا. ذلك إن تمشيات جمعه الموصوفة ليست تمشيات خالية البال. لا تهدف إلى ما يُدعَى أحيانًا “المتعة” أو “البهجة“. ليست “رجلاً حرة في الملاعب” كما يجري التعبير. تلك تمشيات مشغولة برسم خريطة للمدينة، لأفرادها، للقاهرة، ولكل ما تمثله عاصمة الدولة المصرية. إنها تقنية تنتج، في النهاية، الاجتماعي كاحتمالية عبر القبض على الشيء–المصري ذاته، ووضعه في إطار قصصي، عبر تحديد ما، من وسط الحشد، يستحق أن يتحول إلى قصة “مصرية“، وما لا يستحق ذلك الشرف. بمعنى آخر: هذا هو المسار الذي يتم عبره تعيين تلك المادة الملتقطة من فوضى الحياة، وضجيج المدينة، والتي يمكن أن يلصق بها التوصيف “واقعي“. الهدف النهائي لتلك التمشيات ليس أقل من – إن استدعينا أمثولة بورخيس “في صرامة العلم 4 – تأسيس علم دقيق للتمثيل يماثل الواقع، يطابقه تمامًا، وهكذا: يغطيه، ويحل محله. الهدف هو تدشين خط إنتاج لآلات قاذفة للصور تكون صورها هذه هي ذات الأصل. بهذا المعنى يمكننا أن نفهم الإشارات المتكررة في الكتابات الواقعية المصرية في بدايات القرن العشرين (كما يفعل جمعه في مقدمته على سبيل المثال) إلى القص الواقعي على أنه “روايات حقيقية” أو إلى وصفه، في أماكن أخرى، كـ “صورة طبق الأصل“.

أي موقع إذن يشغله الحشد المديني الذي يطارد الكاتبُ الماشي الحقيقةَ بين أفراده؟

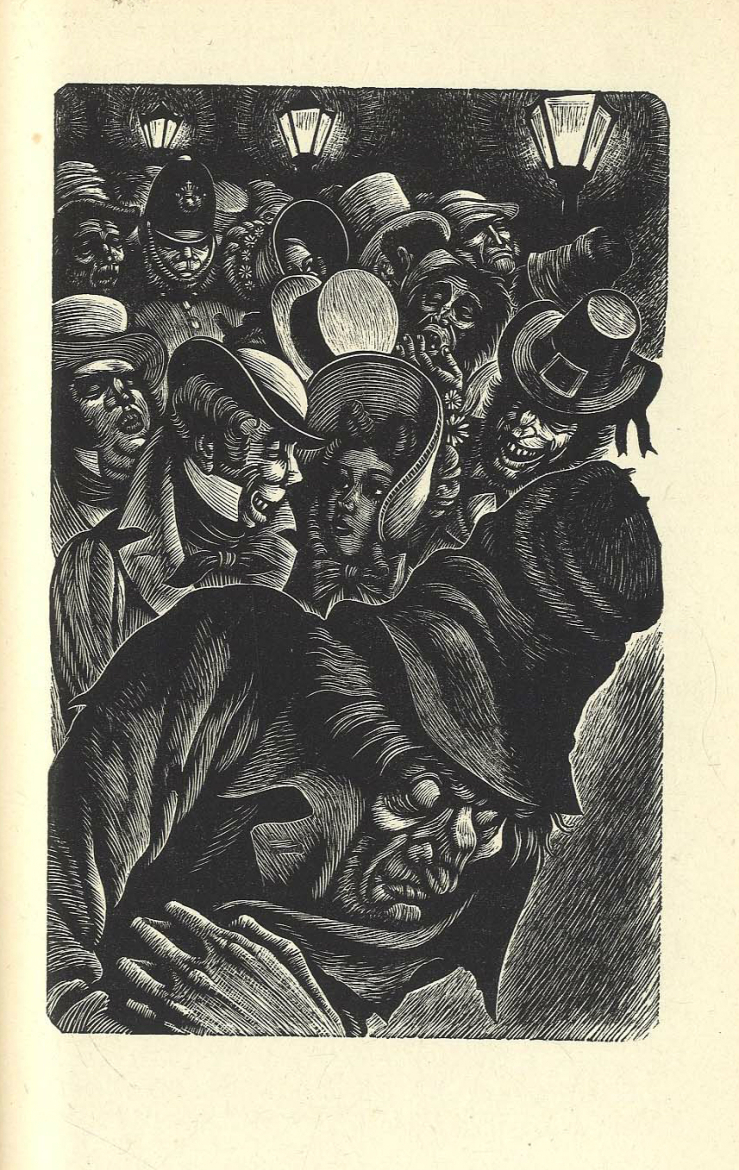

رجل الحشود، فريتز ايكنبرج، 194400

اللافت أن الحشد هذا لا يظهر في سردية جمعه. في حين أن حضور هذا الحشد يُفهَم ضمنيًّا (هو موضوع رغبة الكاتب، والهدف الذي تتوجه إليه نظرته المزدوجة)، غير إننا لا يمكن أن نحدد معالم مشاعر معينة يحملها الكاتب لذلك الحشد المفترض وجوده لزومًا. بوسعنا أن نلاحظ صمته على الرغم من أن ما يرغب فيه الكاتب الخارج من أجل تمشية هو صوت الحشد، ضجيج أفراده، القصص التي يمكن أن يُلقى القبض عليها في وسطه، التي يمكن الكمون لها، وتقييدها، من حوارات تحدث كيفما اتفق في الشوارع. لكن خلاف هذا، ليس لدينا أي دليل على توجه، أو شعور– أعني خلاف عدوانية النظرة المزدوجة وعنف الرغبة وتسلط الشهوة في بحثها عن إشباع. ليس بوسعنا أن نستنتج أيًا من المشاعر المعقدة التي يحملها الفلانير للحشود، كما يحللها بنيامين. يمكننا أن نستنتج غيابًا ما للثقة، ربما حتى القليل جدًا من الاحتقار يحمله جمعه. أليس هذا هو نفس الحشد الذي يتكون منه جمهور القراء الذين يكتب عنهم: “ان جمهور القراء يطلب قصة عن أميرة فتاة جميلة غنية تقع في ورطة فينجيها من الموت شاب جميل فقير شجاع فيتزوجها. ولكن أنا لا أطلب ذلك. أنا أطلب أن أنزل بالقراء إلى ميدان الحياة الواسع أرغب أن أنزل بهم إلى ملعب الحياة الذي يمثلون فيه أدوارهم وهم لا يحسون. [الكاتب الواقعي يعرف دائمًا أكثر من شخصياته، عنهم، وعن العالم]” (4) وبعدها بقليل: “ومثل نفور القراء من الروايات الحقيقية كمثل القبيح يقف أمام المرآة ويرى قبح وجهه فيكذب المرآة ويطلب غيرها تريه نفسه جميلاً” (5)

بخلاف هذا، يبدو الحشد قليل الأهمية في سعي الكاتب وراء الحقيقة. على هذا ألَّا يثير استغرابًا، ذلك إنه يمكن، بكل يسر، الحصول على قصة جيدة بطرق أخرى غير الأنشطة شبه البوليسية التي يقترحها جمعه، عن طريق تبادل القصص، في خصوصية داخلٍ مغلق، لبيت، بيت الكاتب أو بيت صديق له، كما توضح بنية رواية جمعه. اختصارًا، يمكن دائمًا انتهاك النظرية لحظة تدشينها.

بعد أن يعطي جمعة وصفة الروايات الحقيقية، يطبقها على نفسه. يخبر قراءه:

وبعد أن جالت في رأسي تلك الآراء والأفكار قمت فسرت في طرق القاهرة ولم أترك بابًا حتى طرقته [مفارقة: المجاز، المبالغة على هذا النحو، اللذان من المفترض ألَّا يُفهما حرفيًا، سوى إن راق لنا أن نتفكَّر في الجنون الكامن في شهوة البحث هذا، ينتميان إلى عالم “الخيال” الذي يرفضه جمعه.] وكنت في تلك الأثناء اقيد ما أراه في دفتر صغير واكتب ملحوظات عن كل كبيرة وصغيرة. وبقيت على هذه الحال ثلاثة شهور ثم جلست أكتب قصة عن “الرجل والمرأة” (6)

من اللافت، والحال هكذا، أن تبدأ رواية “في وادي الهموم” بالراوي في زيارة لصديق يخبره فيها ذلك الصديق عن الحياة المأساوية والموت المبكر لشخص يُدعَى مختار. وتبدأ أغلب الفصول اللاحقة بتعبيرات من قبيل “قال محدثي” و “ثم تنهد صديقي واتبع الحديث بالحديث قال“. على هذا النحو إذًا، فإن القصة بأكملها، للكتاب الذي يبشِّر بالمشي في المدينة، لم يلتقطها الراوي من الشوارع التي أوصت المقدمة بالخروج إليها، والتجول فيها. بل تُحكَى له، في بيت صديق، وعلى امتداد ليلة واحدة (طويلة بكل تأكيد). في الفصل الأخير، يحتفظ الكتاب بخيال المشي عبر تأكيد عودة. “ثم تنهد محدثي،” يكتب الراوي، “واغرورقت عيناه بالدموع فمسحها وسكت وكان الليل قد شاب وغطى المشيب بالزعفران فقمت من عنده وانا حزين مغموم. ولما وصلت داري كانت الشمس قد أشرقت [الشمس: رمز الحقيقة. الأب. سلطة المعرفة. خطر النار.] فبدأت أكتب هذه القصة ولم الق القلم مرة [فعل الإلقاء. فعل القذف: يأتي الكاتب الواقعي إلى الوجود، فوقه. يترك أثره.] حتى أتيت على آخرها” (110)

التمشي في المدينة هو ايماءة فارغة إذًا، مسعى يتم في ظلام الليل، داخل كهف ظلمات. إنه خيال يضمن غياب الخيال. خيال يحاول، بقليل من النجاح، أن يخفي خياليته. ذلك إن الرواية ذاتها التي تعلن ذلك المشي كالضامن الوحيد للحفاظ على انتصاب القلم بين يدي الكاتب واحتفاظه بحبره وعدم القذف به مبددًا وضائعًا في الهواء، هذه الرواية نفسها التي تأخذنا في تمشية، وهذا مناسب تمامًا، في وادي الهموم، هي تحديدًا الموقع الذي يُبطَل فيه خيال المشي، ويُستبدَل بصديق يحكي قصة عن صديق. وربما هذا هو السبب في أن جمعه لم يجد نفسه مضطرًا إلى الاستفاضة في الحديث عن طبيعة تلك التمشيات أو العلاقات التي قد تنشئها مع الحشد المديني.

ختامًا، علينا ألَّا نترك خيال جمعه عن المشي في المدينة دون أن نؤكد على صلته بالقانون ونظيرته الجريمة. على الرغم من كل الاختلافات بين كاتب جمعه الماشي في الشوارع والفلانير، بوسعنا أن نرى قاسمًا أساسيًّا مشتركًا. كلٌ منهما، بينما يوجد داخل وخارج الحشد المديني في آن، متورط تورطًا عميقًا مع القانون بفضل موقعهما كملاحظين، كمراقبين غير مرئيين، للمشهد الاجتماعي المديني. كلاهما عينٌ. يكتب بنيامين: “في الفلانير، تطغى متعة المراقبة فوق كل شيء. بوسعها أن تتركز في الملاحظة؛ الناتج هو المخبر الهاوي” يناسب هذا الوصف تمامًا كاتب جمعه الواقعي الذي يلعب دور المخبر. لاحظي صورة الكاتب الذي يدق على كل باب، يدون الملاحظات، ويسجل كل معلومة يصادفها. طبيعة الكاتب الواقعي كمخبر هاوي تتضح أكثر حتى في الوصف التالي لمهمة الكاتب كما يعبر عنها عيسى عبيد في مقدمته لمجموعته القصصية “إحسان هانم” (1921). يصف عبيد، الذي يدعو نفسه واحدًا من “أنصار الحقائق“، الهدف من كتابة الروايات على النحو التالي:

أما غاية الرواية، فيجب أن تكون التحري عن الحياة وتصويرها بأمانة وإخلاص، كما تبدو لنا وجمع كمية كبيرة من الملاحظات والمستندات الإنسانية، بحيث تكون الرواية عبارة عن “دوسيه” يطلع فيه القارئ على تاريخ حياة إنسان، أو صفحة من حياته 5 . [ألا يذكرنا هذا الوصف برواية صنع الله إبراهيم “ذات” (1992)؟]

من رسومات هارفي كلارك لطبعة لندنية، صدرت عام 1923، لقصة إدجار ألان بو “رجل الحشود”

وعلاوة على هذا، فإن السردية بأسرها عن الكاتب الواقعي في شوارع المدينة، في مطاردته للقصص “الحقيقية“، تجعل منه – بتعبير إدجار آلان بو – “رجل حشود“، رجلاً غير مستريح في جلده الخاص، وهو، بكلمات بو، “نوع وأصل الإجرام الحقيقي” في هذا الصدد أيضًا، فإن وصف بنيامين لقصة بو “رجل الحشود” بأنها “شيئًا يشبه أشعة إكس لقصة بوليسية” (79) هو التوصيف الأمثل لسردية المشي. يستفيض بنيامين في وصفه على النحو التالي: “تتخلى [رجل الحشود] عن التطريز الذي تمثله الجريمة. فقط الهيكل يبقى: المطارِد، الحشد، ورجل غير معروف يتمكن من السير عبر لندن على نحو يبقى معه دائمًا وسط الحشد” (79) المطارد في سردية جمعه هو الكاتب في الشارع، الحشد هو الحشد القاهري المحتمل، أما الضلع الثالث من المثلث فهو “اللغز،” “الحقيقة،” “هي من تنفلت بعيدًا ما إن تظهر” إلى أين تذهب؟ أين كانت قبل أن يبدأ الطراد؟ هل ربما ستخبره يومًا ما؟هل ستكشفله حقًاعن العلامة التي يدركها بها؟ 6

دعونا ننحي جانبًا هذه الأسئلة التي لا إجابة لها كي نطرح سؤالاً مختلفًا قليلاً، وإن كان لا إجابة مُرضِية له هو الآخر. إن كان الحال أن مع “مذهب الحقائق” هذا، ينشأ القص المصري القومي كلا أقل من مؤسسة ضبطية تشتهي وتدعي امتلاك الواقع، وبهذا تنتجه وتحدده وتضبطه، وإن كان الكاتب الواقعي يخرج إلى الوجود، يأتي عليه، كمخبر هاوٍ، كحامل رغبة، يحقق في أمر الحياة، يجمع معلومات، يصنفها، ويضعها في “دوسيه” بتعبير عيسى عبيد، فلمن يقدم تقريره إذن؟ إلى القارئ كما ربما يقترح عبيد؟ إلى الدولة التي ينازعها كلية المعرفة؟ إلى نفسه؟

كي أعطي إجابة مؤقتة، غير نهائية، و، للدقة، غير دقيقة، دعوني أفتح قوسًا، أمشي، أنا أيضًا، مبتعدًا قليلاً، إن أمكن ذلك، عن مقدمة جمعه، متجاهلاً وادي همومه، إلى خاتمته. يجعل جمعه من الجلي أنه إن كان بوسعنا الحديث عن أن مذهب الحقائق هذا تنشأ عنه رسالة، فهي رسالة تُرسَل، وتُرَد، إلى مرسلها، إلى الكاتب ذاته. بكلمات أخرى، تنبع الرغبة في الكتابة من داخل ذات الكاتب، ممثلة هنا برمزه القضيبي، قلمه، ويحدث إشباعها في إطار نفس الباطن. يبدو أنها لا تغادره. يبدو أنها، تلك الرغبة، تقاوم، وهذا هو الغريب، أن تخرج كي تتمشى في أرجاء العالم خارجه. هكذا، تبدو التمشية أحادية الطابع: يمشي الكاتب–قبل–النص إلى الحقيقي، إلى المجتمع. أما النص–بعد–الكاتب فيبقى حيث هو، في الداخل، رسالة يرسل بها الكاتب إلى نفسه تحديدًا. ها هي خاتمة جمعه كاملة:

ان القلم الذي كتب هذه القصة لم يكتبها طمعًا في المال أو الشهرة لأنه لا يحبهما ولم يكتبها لتكون نصيحة وعظة للقارئين فإن الأمل في قبول النصيحة ضعيف. ولم يكتبها ليزعج الشبان الغارقين في بحر السرور فان إقلاقهم حرام وهم في ربيع الحياة. . ولم يكتبها لتكون فكاهة لفئة المشغوفين بمطالعة الروايات ولم يكتبها ليقرأ تقريظ الصحف ومدح الأصحاب فإن كل هذه البواعث التي تبعث إلى كتابة الكتب فقاقيع فارغة.

انما هذا القلم كتب تلك القصة ليخدم نفسه. فإذا كسر بعد كتابتها بيوم فهو ينام هادئًا مستريحًا ويقول كما قال تشارلس ديكنس في آخر إحدى قصصه “الآن تممت واجبي” ونحن نقول الآن اتممنا واجبنا ورفعنا الحمل الثقيل الذي أنقض ظهرنا.

تلك الآلام التي كانت تجول في صدورنا قد ذهبت!

النار التي كانت مشتعلة في نفسنا صارت نورًا!

إن القلم الذي كتب هذه القصة كتبها بعد أن هزأ بالحياة وسخر منها. بعد ان [كذا] احتقر الإنسانية بعد أن زهد في كل شيء.

ان القوة الهائلة التي تضيء هذا الكون بعثت بشعاع من نور ليرشد ذلك القلم.

والآن فنحن نلقي ذلك القلم بعد أن بعثناه رسولاً بين النفس والطرس فادى امانته وبلغ رسالته. (ص112)

الآن، لنترك هذا القلم الغريب الذي يفكِّر ويكتب، يهزأ ويسخر، القلم الذي ينام هادئًا إن كُسِر، الزاهد، خادم نفسه، القلم الرسولي، ساعي بريد الحقيقة. لنحوِّل نظرتنا الآن بعيدًا عن وصفة الرعب هذه، عن قلم جمعه الاستمنائي 7 ، ولنغلق القوس، ونعود مرة أخرى كي نختتم هذا الطراد. لنلاحظ أن المدينة تصبح، في سردية جمعه، في سردية قلمه، فضاءً يفكك أوصاله البحث عن الحقيقة المراوغة. تصبح المدينة، منذ بداية وقوعها تحت نظر الكاتب الواقعي، في تمشياته البوليسية، موشومة دائمًا بالرغبات التي أدت إلى الخروج إليها. تتحول، هي، و“المجتمع“، و“الواقع“، إلى مسرح فوق خشبته لا يبدو أن الحقيقة، كونها ذاتها المراوغة اللعوب، لا تود أن تدع نفسها تظهر للعيان، لكنها، الخشبة تلك، بفضل أفكار جمعه، وأمثاله، تصبح مستعدة تمامًا لاستقبال كُتَّاب الواقعية الأكثر موهبة، الأكثر امتلاكًا لسطوة العين الناظرة، والأذن الباحثة عن قصة تقدِّم، لقراء هُذِبوا، وخضعوا لمنطق الرغبة الواقعية، الشيء–المصري ذاته. بكلمات أخرى، يصبح تاريخ الأدب القومي على موعد مع محفوظ المبكر، ومن بعده إدريس.

أستخدم النظر و``النظرة`` هنا، وفي بقية المقال، بمعناهما المجازيين المستخدمين في، على سبيل المثال، مجالات التحليل النفسي، دراسات ما بعد الاستعمار، ودراسات السينما خاصة في كتابات النسويات عن ``النظرة الرجالية.`` أن تنظر، أن تُلقي، أو ``تسدد`` نظرة يعني أن تضع تحت السيطرة، أن تنتج معرفة، أن تسيطر.

ص 66 من

The Writer of Modern Life

أنظر إهداء ميشل دي سيرتو لكتابه

The Practice of Everyday Life

الصانع، ترجمة سعيد الغانمي، ص. 123

ص 77 من ``عيسى عبيد المجموعة القصصية الكاملة``، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2017

هذه الأسئلة صدى لأسئلة يطرحها جاك لاكان. أنظر ص. 340 من

Ecrits

لا أود، بطبيعة الحال، الإساءة إلى سمعة الاستمناء؛ الإشارة هنا ليست إلى ما يُسمَّى ``اللاجدوى`` أو ``الإهدار``. بالأحرى، أُحيل بهذا الوصف إلى حب الذات، والرغبة في ترك أثر، أي إلى ما يجعل الكتابة ممكنة بصرف النظر عن منبع الرغبة التي تنتج عنها الكتابة.