في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

“ها نحن هنا في مصر في أرض الفراعنة، أرض البطالمة، مملكة كليوباترا. ها نحن هنا؛ نلتزم، ونحلق رؤوسنا نظيفة مثل ركبتك، ونُدخن أنابيب طويلة ونشرب قهوتنا مستلقين. ماذا الذي أستطيع قوله؟ كيف يمكنني أن أكتب لك عن ذلك؟ لقد تعافيت بالكاد من دهشتي الأولية… منظر أبو الهول “أبو الخوف” والرمل والأهرامات، كل ذلك رمادي، والسماوات زرقاء زاهية، النسور تدور ببطء في دوائر حول قمم الأهرام. نتوقف أمام تمثال أبي الهول، وهو يثبت نظرته الشريرة إلينا. يتحول مكسيم إلى اللون الأبيض كملاءة، وأخشى أن تدركني الدوخة، وأنا أحاول استعادة ملكاتي في التحديق بهدوء”

“جوستاف فلوبير 1850، عن رحلته وزميله الصحفي والمصور الفوتوغرافي مكسيم دو كام إلى مصر“.

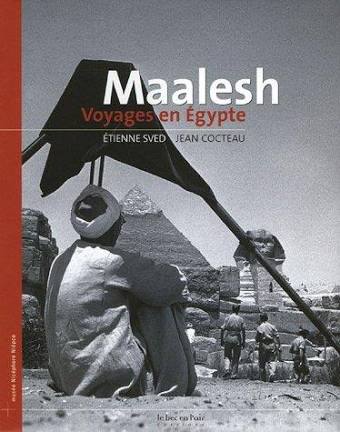

في 1849، بدأ الروائي جوستاف فلوبير وصديقه الصحفي والمصور الفوتوغرافي مكسيم دو كام رحلتهما الاستكشافية إلى الشرق، واستغرقت هذه الرحلة عامين من توثيق الثقافات القديمة في بيئتها الطبيعية، جوستاف بالقلم ومكسيم بالكاميرا الشمسية؛ وهي بداية حقيقية لتصوير الرحلات بالتزامن مع موجة الرومانسيين في أوروبا في تطوير أدب الرحلات، إذ بدأ التصوير الفوتوغرافي قبلها بعشرين عامًا فقط، وقد التقط مكسيم دو كام نحو 60 صورة في مصر فقط. وقتها كانت عيون كل فناني وكتَّاب الحركة الرومانسية في أوروبا تتحول إلى الشرق سعيًا إلى ترك الحدود التي بنتها النظم الإقطاعية في القارة العجوز. وكانت الصور التي التقطتها مكسيم دو كام لمصر وأرسلها فلوبير إلى والدته وابنة أخيه وعدة أصدقاء من القاهرة بداية مسيرة التصوير الفوتوغرافي في مصر.

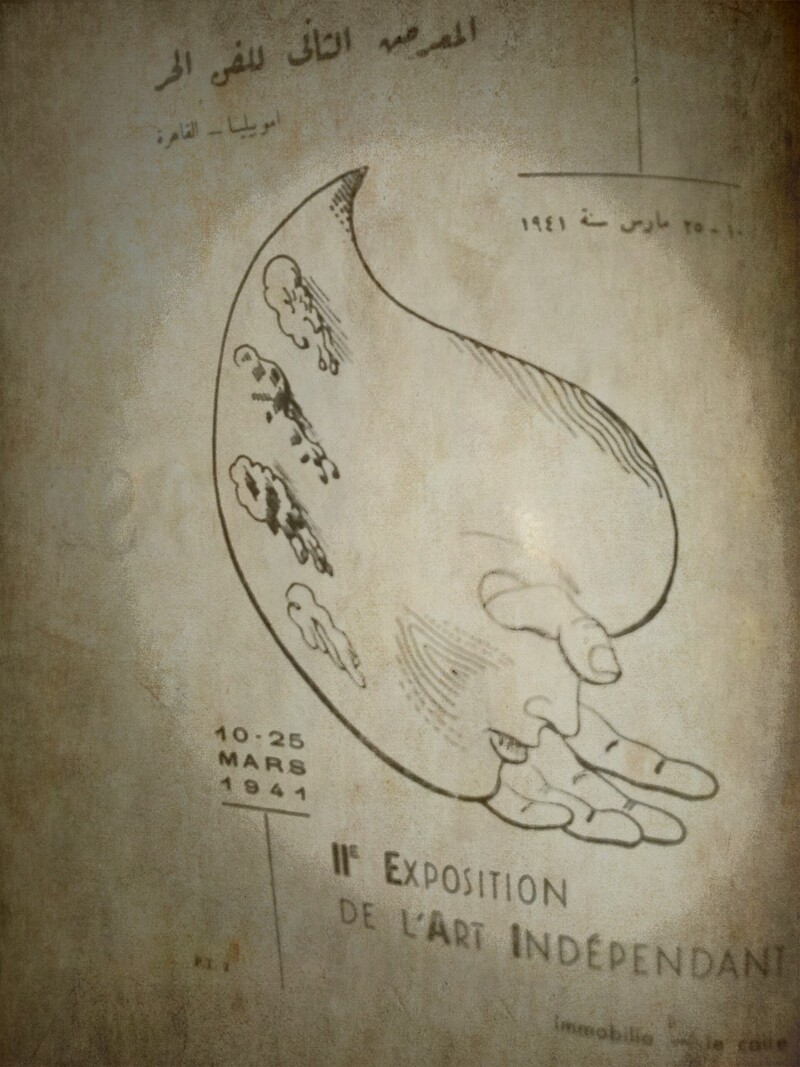

منذ بدئها في منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين كانت مصر المصورة في مركزية حركة تطور التصوير الفوتوغرافي في العالم، فتاريخ الفوتوغرافيا في مصر في حد ذاته يوثق توثيقًا مهمًا لبداية تاريخ الفوتوغرافيا العالمية في خط متوازٍ لا ينفصل. منذ البداية تخطى التصوير في مصر حدود الصورة إلى التوثيق الفني والتاريخي والاجتماعي للعلاقة بين الشرق والغرب، وقد وصل الأمر إلى حد كون مصر من أكثر الأماكن المصورة فوتوغرافيًّا في القرن التاسع عشر، وتمتلئ متاحف العالم بالأعمال الفوتوغرافية التي صورت فيها في القرنين 19 و20. هذا بشأن بداية الفوتوغرافيا؛ أما السورياليون فقد كان لهم رأي آخر، وتوجهات فنية غير تقليدية؛ فقد ضم المشهد الفني السوريالي في مصر فوتوغرافيين– معظمهم من أصول غير مصرية– منهم من بقى ذكره، ومنهم من توارى، وهنا؛ في أرشيف مدينة نرصدهم ونتعرف إليهم…

منذ بدئها في منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين كانت مصر المصورة في مركزية حركة تطور التصوير الفوتوغرافي في العالم، فتاريخ الفوتوغرافيا في مصر في حد ذاته يوثق توثيقًا مهمًا لبداية تاريخ الفوتوغرافيا العالمية في خط متوازٍ لا ينفصل. منذ البداية تخطى التصوير في مصر حدود الصورة إلى التوثيق الفني والتاريخي والاجتماعي للعلاقة بين الشرق والغرب، وقد وصل الأمر إلى حد كون مصر من أكثر الأماكن المصورة فوتوغرافيًّا في القرن التاسع عشر، وتمتلئ متاحف العالم بالأعمال الفوتوغرافية التي صورت فيها في القرنين 19 و20. هذا بشأن بداية الفوتوغرافيا؛ أما السورياليون فقد كان لهم رأي آخر، وتوجهات فنية غير تقليدية؛ فقد ضم المشهد الفني السوريالي في مصر فوتوغرافيين– معظمهم من أصول غير مصرية– منهم من بقى ذكره، ومنهم من توارى، وهنا؛ في أرشيف مدينة نرصدهم ونتعرف إليهم…