في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

التفكير في مسرحية “يرما” بمثابة دخول إلى نقطة تقاطع لموضوعات عدة لها صلة وثيقة بمحسنة توفيق كإنسانة وفنانة، وبمسيرتها الفنية، وبتحولات الواقع الثقافي والفني، وتعقيداته وصرعاته؛ المهم منها والتافه.

في كتابه “المنسيون ينهضون” يتناول شعبان يوسف ترجمة وحيد النقاش لمسرحية “يرما” في مجلة الآداب البيروتية 1957، ثم يذكر “بعد نشر المسرحية في مجلة الآداب بسبع سنوات، وبعد انتشار اسم ومعنى لوركا في مصر والعالم العربي، تم عرض هذه المسرحية في مسرح الجيب، وكان العرض الأول لها في 16 يوليو 1964 من إخراج الفنان كرم مطاوع، وساعدته في الإخراج عطيات عوض– عطيات الأبنودي، فيما بعد– وكذلك عادل هاشم، وقام بالبطولة سهير البابلي وعبد الله غيث ومحمد الدفراوي وآخرون، ولكن العرض جاء مصحوبًا بترجمة أشعار المسرحية من جديد، وقد قام بصياغتها الشاعر صلاح عبد الصبور، ثم أعيد نشرها في مجلة المسرح في سبتمبر 1964 هكذا “يرما.. الشاعر الإسباني فيديريكو جارثيا لوركا.. ترجمها عن الفرنسية وحيد النقاش.. صاغ أشعارها الشاعر صلاح عبد الصبور“.

في مقدمة المسرحية جاءت دراسة عنوانها “أعمدة مسرح لوركا” للناقد إسماعيل البنهاوي، مع حذف المقدمة التي كتبها وحيد النقاش. وللأسف عندما نشرت المسرحية في كتاب مستقل 1967، كُتب على الغلاف “يرما صلاح عبد الصبور ووحيد النقاش“، وجاءت مقدمة الترجمة لصلاح عبد الصبور، ويلاحظ أن اسم صلاح عبد الصبور سابق لاسم وحيد النقاش، مع أن النقاش هو المترجم الفريد للمسرحية، وللأسف تكرر ذلك الأمر بعد رحيل صلاح عبد الصبور، حين ضمَّت الهيئة المصرية العامة للكتاب المسرحية إلى المجلد الذي يشمل ترجمات صلاح عبد الصبور، وكذلك حدث في المجلد الذي ضم ترجمات وحيد النقاش.

طغت نجومية عبد الصبور على سبق وجهد النقاش الصغير، لكنه في مقدمة ترجمته في الآداب يشير إلى بضع مسائل متصلة وثيقًا بحديثنا اللاحق عن مسيرة محسنة توفيق، فهو يؤكد أن المسرحية “لون فريد من ألوان المسرح، ليس بالنسبة لنا فقط، وإنما بالنسبة لتاريخ المسرح الأوروبي أيضًا، ونستطيع أن نرجع هذا التفرد إلى أن عناصر جديدة، لم يكن ينظر إليها من قبل على أنها يمكن أن تتخذ شكلًا مسرحيًّا أو تشارك في البناء الدرامي، وقد اضطلعت بهذا الدور الجديد في مسرحيات لوركا. فالأغنية الشعبية؛ أو على الأقل ذات المضمون الشعبي، التي يخرجها الشاعر في شكل جديد مستعينًا بكل إمكانياته ومواهبه، لم تعرف طريقها إلى خشبة المسرح إلا في بعض الأعمال التي يصعب إدراجها مع المسرحيات الجدية المرتكزة على القوانين العلمية للمسرح جنبًا إلى جنب. فهذه الأعمال غالبًا ما تعتمد الأغنية كتعويض عن فقدان العنصر الدرامي لتحتفظ بجمهورها على أكبر نطاق ممكن… أما لوركا، فلا يذكر اسمه إلا وتثار معه قضيتان من أخطر قضايا الفن المعاصر. أما الأولى فهي قضية علاقة الشعر بالمسرح، وأما القضية الثانية فهي قضية الأدب الشعبي “الفولكلور“. ففي مجال الشعر نراه يعود إلى الينابيع الشعرية في وطنه فيجمع منها الأغاني والأناشيد ويعيد صياغتها معتمدًا على موهبة لا ينضب معينها“. وسنستحضر ملاحظات النقاش هذه في الحديث اللاحق عن نجيب سرور وياسين وبهيَّة.

حين قدمت مسرحية “يرما” في مسرح الجيب كان فريدريكو جارثيا لوركا “1898- 1936” قد أضحى معروفًا على نطاق واسع، أشعاره ومسرحياته باتت معروفة، لكن حياته وموته ظلا يمثلان الجانب الأكثر “رومانسية” في عالمه، فمن الذي يمكنه أن يقاوم جاذبية صورة الشاعر الذي يلقي آخر أشعاره لحظة إعدامه، الفاشيون بقيادة فرانكو أعدموا الشاعر ودفنوه في قبر ظل مجهولًا لفترة، وما يزال الشك محيطًا بحقيقة المكان الذي دُفن فيه حتى اللحظة.

أما المسرحية فهي مأساة شعرية تكشف القوانين الأخلاقية الأوروبية في ثلاثينيات القرن الماضي، كتبها لوركا في 1934، وتشكل جزءًا من ثلاثية تكتمل مع مسرحية “عرس الدم” “1933”، و“بيت برناردا ألبا” 1936. و“يرما” امرأة تعيش في صحراء من الحب، والشعور بالوحدة القاسية؛ فهي غالبًا ما تكون بمفردها، ليس لديها أحد تتحدث إليه، يرفضها المجتمع، لأنها وبكل بساطة، متهمة بالعُقم، وهكذا فهي حبيسة مجتمع لا يريد أن يعترف بأن زوجها خوان هو السبب. وفي المسرحية نقد جذري لاذع للدين وتأثيره “السلبي” على الحياة الاجتماعية.

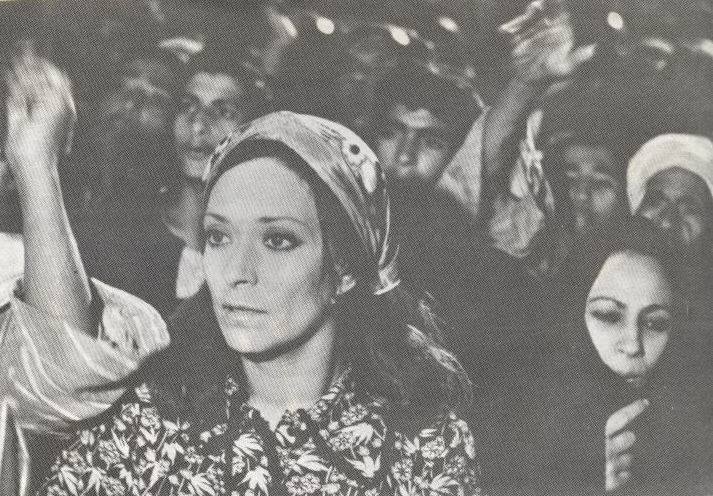

أدت سهير البابلي دور “يرما“، بينما أدت محسنة توفيق دور “ماريا“، لذلك ظهرت كتابة شعبان يوسف خلوًا من ذكر محسنة توفيق، على ما حشد من أسماء، و“يرما” هي الشخصية الرئيسية التي خلع الشاعر اسمها على المسرحية، لمحوريتها في العمل الدرامي، ووفقًا لهذه المعادلة المتعلقة بمساحة وأهمية الدور نشأت العلاقة بين محسنة وسهير في أجواء من “التنافس“، وربما “الصراع” بين المجايلين، كلتاهما كانتا تطاردان بحماس “نجومية” وربما سطوة السابقات الراسخات: سميحة أيوب وسناء جميل، وإذا أضيف لاحقًا اسم سهير المرشدي، فقد أضحى المشهد مزدحمًا بطاقات وحمية لافتتين.

ظلت ذاكرة محسنة تحتفظ ببعض من تلك الأجواء، وتتذكر ما جرى في 1966 في مسرحية “أجاممنون“: عرض عليَّ كرم مطاوع الدور بعد انسحاب سهير البابلي بسبب خلافات بينهما، وبعد ثلاثة أشهر على عرض المسرحية وتحقيقها نجاحًا عادت سهير وأرادت أداء الدور، فوجدت نفسي في موقف حرج ورفضت التنازل عن الدور، عندها قرر كرم مطاوع أن تؤدي كل واحدة منا الدور لمدة أسبوع فوافقت، لأنني كنت متوقفة عن العمل بسبب السياسة وفي تحدٍ لمن منعني من العمل، ولسهير التي أحجمت عن الدور وعادت لتسحبه مني، والحمد لله حققت نجاحًا“.

كان الدور هو كاسندرا، ابنة بريام ملك طروادة وهيكوبا، وأسيرة أجاممنون، وهي شخصية رئيسية في المسرحية الأولى في ثلاثية “الأورستيات” لأسخيلوس، التي تضم أيضًا “حاملات القرابين“، و“الصافحات“، وقد مُثِّلت في سنة 458 ق.م، والمسرحيات الثلاث يوصل بعضها بعضًا؛ فالأولى موضوعها اغتيال أجاممنون بواسطة زوجته كلومنسترا المتواطئة مع خليلها أيجيست، والثانية موضوعها انتقام أورست من هذين القاتلين لأبيه، والثالثة موضوعها محاكمة أورست، الذي طاردته آلهة الانتقام “لقتله أمه” لكن برأته المحكمة.

بعد أجاممنون بعامين تشارك محسنة توفيق في مسرحية “حاملات القرابين“، من إخراج المخرج اليوناني تاكيس موزينيديس، في تجربة اعتبرت بالإضافة إلى مسرحية “دائرة الطباشير القوقازية” لبرتولد بريشت التي أخرجها الألماني كورت فيت، ذروة جهود ثروت عكاشة المسرحية، وسنعود لأجواء تلك الفترة فيما سيأتي.