وقلت للدكتور طه حسين إن جهل الشباب بالتراث القديم حقيقة لا شك فيها. ولكن الهيئات العلمية لم تقم بواجبها في هذا المجال بعد. وأبسط واجباتها أن تعيد نشرها بأسعار زهيدة وفي طباعة عصرية تجعلها قريبة من متناول الشباب المثقف.

وقلت للدكتور طه حسين إن جهل الشباب بالتراث القديم حقيقة لا شك فيها. ولكن الهيئات العلمية لم تقم بواجبها في هذا المجال بعد. وأبسط واجباتها أن تعيد نشرها بأسعار زهيدة وفي طباعة عصرية تجعلها قريبة من متناول الشباب المثقف.

***

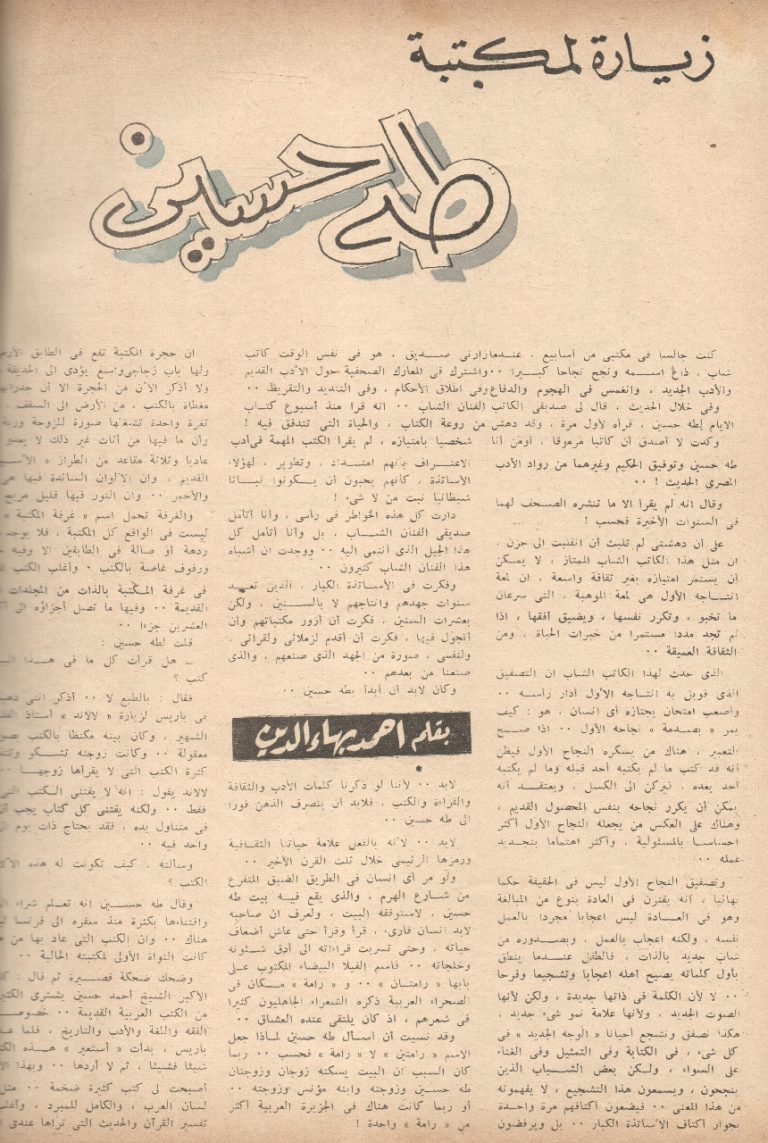

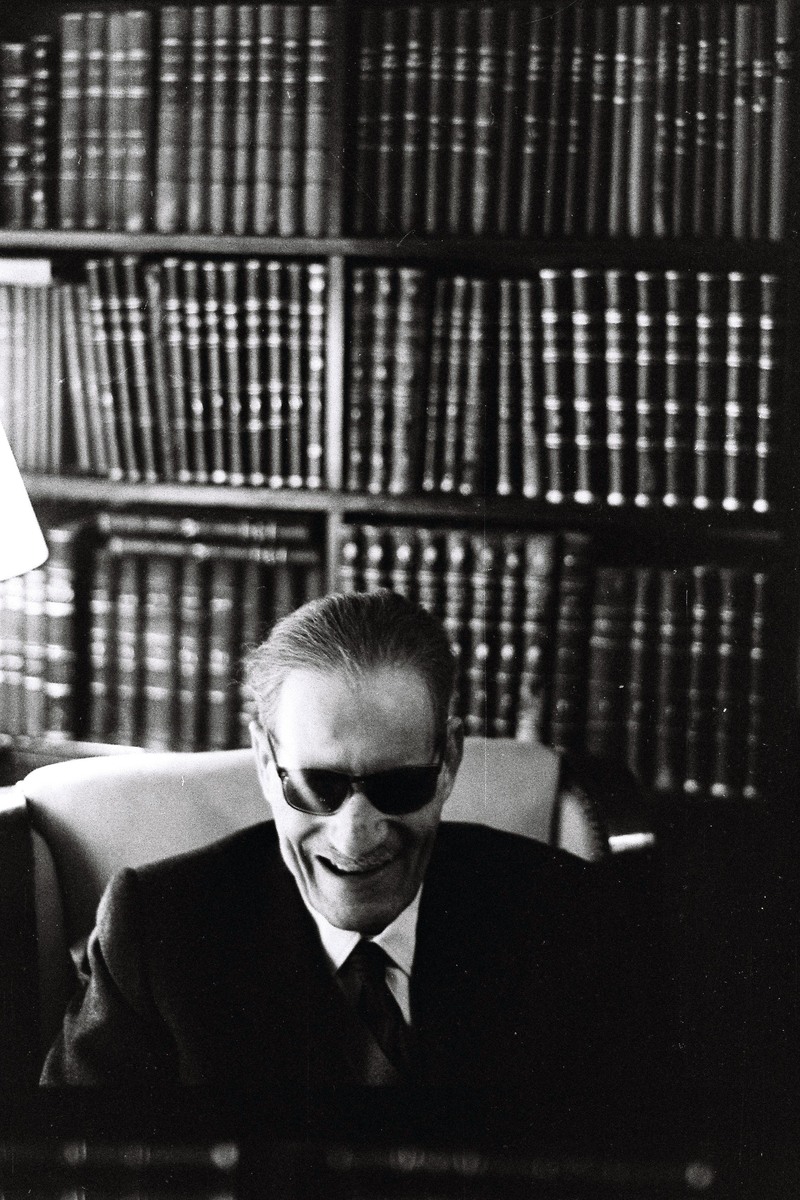

التهمت الجولة بين الكتب العربية القديمة أغلب الوقت. ولم يعد ممكنًا أن أقلب طويلاً في جانب ضخم آخر من المكتبة، جانب الأدب الأوروبي. وليس معنى هذا أن الكتب في مكتبة طه حسين منسقة بدقة، جانب لهذه الكتب وجانب لتلك، كلا، فالكتب غير منسقة طبقًا لمنطق واحد، إلا منطق الاستعمال.

وسألت طه حسين: ما هو أحدث كتاب فرنسي قرأته؟

– طبعة جديدة من مراسلات ديورد في ثلاثة أجزاء اشتريتها من فرنسا.

ـ ومن الأدب الفرنسي الحديث؟

– إن الإنتاج الأدبي الحديث في فرنسا يعاني أزمة شديدة، إن أرقى ما عندهم من الإنتاج الحديث الآن هو أدب فرانسواز ساجان، وهو أدب رخيص أقرب إلى المخدرات، ولكنهم يطبلون ويزمرون له بأساليب بعيدة عن احترام القيم الصحيحة. إن الناشرين في فرنسا الآن يلجؤون إلى وسائل الدعاية الغريبة لترويج الأدب الجديد الرخيص، ولا يتورعون عن شراء النقاد في سبيل هذه الغاية. إن فرنسا منذ أيام الاحتلال النازي تعاني نكسة عقلية وخلقية لم تتخلص منها إلى الآن، والغريب أننا نلاحظ أن الأدباء ورجال القانون وأساتذة السوربون يقفون مواقف رجعية تمامًا، في حين أن رجال العلم هم التقدميون. هذا إذا لم يكونوا منعزلين تمامًا ومتفرغين للبحث العلمي فقط. إن فرنسا لا تنتج الآن أدبًا رفيعًا. وأظن أن مركز الإشعاع الفكري والثقافي قد ترك باريس منذ زمن. وقد قال لى أحد أساتذة الحقوق الفرنسيين مرة: لقد صرت أحتقر السوربون!

ـ وآخر كتاب أوروبي قرأته غير الأدب الفرنسي؟

رواية رائعة من ثلاثة أجزاء للكاتب السوفيتي “أليكس تولستوى” اسمها “طريق الآلام” وهي تروي تاريخ الثورة الروسية من سنة 1917 إلى سنة 1920 في شكل روائي إنساني رائع.

ـ ومن الصحف والمجلات الأجنبية؟

– أقرأ من الصحف السياسية مجلتي “الإكسبريس” و”فرانس أوبزفاتور”. واقرأ المجلات الأدبية الشهرية كلها، خصوصًا مجلة “العصور الحديثة” التي يرسلها لي صاحبها جان بول سارتر بانتظام. إن سارتر يكاد يكون الكاتب العظيم الوحيد الباقي في فرنسا.

– هل يستعير الناس أحيانًا كتبًا من مكتبك ولا يعيدونها؟

– طبعًا. بل إن منهم من يأخذون الكتاب الذي يعجبهم دون استئذان! والظاهر إن اختلاس الكتب القيمة إغراء لا يمكن مقاومته، أذكر أن عالمًا جزائريًّا كبيرًا جاء إلى مصر في أواخر القرن الماضي، وكانت له مكتبة هائلة جمعها من رحلاته في شتى البلاد من إستانبول إلى المدينة. وكان هذا الشيخ جالسًا في دار الكتب المصرية يقرأ مخطوطًا ثمينًا، وأعجبه الكتاب جدًّا، فإذا به يستدعي وكيل دار الكتب، ويقول له: أريدك أن تجلس بجانبي حتى أنتهي من قراءة هذا الكتاب، لأنني أخشى أن أسرقه!

ـ هل تخصص أوقاتًا للقراءة، أقصد القراءة المجردة لا للدراسة والتأليف؟

– نعم، هناك فترتان في اليوم أخصصهما لهذه القراءة المجردة، القراءة لمتعة القراءة فقط. الأولى من الثالثة إلى الخامسة عصرًا؛ وأقرأ فيها مع سكرتيري، والثانية بعد العشاء، وقبل النوم وأقرأ فيها مع زوجتي.

ـ وهل تقرأ الإنتاج العربي الحديث، وأقصد إنتاج الشباب بالذات؟

– نعم، أغلبهم يرسلون لي إنتاجهم فأقرأ، وبصراحة ما لا يأتينى من صاحبه، لا أقرؤه!

ـ لا شك أن بريدك من هذا النوع ضخم جدًّا، وفيه الكثير مما لا يستحق القراءة؟

– طبعًا، طبعًا.

ـ وماذا تصنع بهذه الكتب التي لا تقرأها؟

ضحك طه حسين، وقال: كان أناتول فرانس يتلقى كمية هائلة من الكتب بالبريد، فيقول لخادمته: ضعيها في البانيو! وفي آخر الأسبوع، يكون البانيو قد امتلأ بالكتب، فيقول لخادمته: جهزي لي الحمام! ومعنى تجهيز الحمام، إفراغ البانيو، والتخلص من الكتب.