لا بأس.

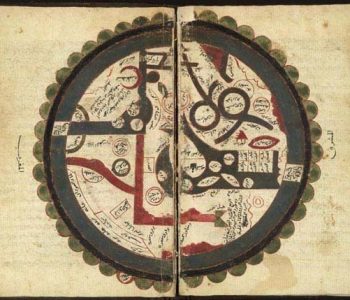

المقامة هي فن ذلك العصر بامتياز. والمحسنات البديعية هي العلامة الأسلوبية التي لا تخطئها العين في تلك المرحلة من تاريخ الأدب العربي. وهذه سمة أدانتها الحداثة بتعاليها الطباعي (المنطقي) وميلها إلى الكتابي على حساب الشفهي، كما أدانتها ما بعد الحداثة بعزوفها عن الموسيقى النصية وأدب الحكمة والتعليم. والحقيقة أن المقامة فن صوتي بالأساس، يسعى ضمن ما يسعى إلى تسجيل الحدث عبر تحويله إلى قالب يمكن حفظه ويسهل تدبر العبرة منه بالحط عليه، ولهذا فإن البطولة فيها للمحسنات البديعية بأشكالها المختلفة، ومدار صنعتها هو الجمع بين الشعر والنثر، وبين الفصيح والمتفاصح والعامي. ولكل من هذه المكونات الخمسة دوره وهدفه التعليمي والفني. وما نراه في مقامة ابن الوردي هو نوع من إحكامها جميعا.

فالمؤلف في أبياته التي ضمنها في مقامته، وفي مظاهر البديع التي جمعها فيما نثر منها، يباري نفسه في حشد أدوات يثبت بها براعته اللغوية ومعرفته الواسعة بظواهر الثقافة وخفاياها. وهو يخاطب طالبا ذكيا وعالما ملما بأصناف فنون عصره. فهو يفعل هذا مثلا عبر اشتقاق أفعال تخص مسار الطاعون من أسماء البلاد التي يمر بها؛ تارةً بالجناس “ما صين عنه الصين” أو “عك إلى عكا“، “غزا غزة” “صاد صيدا” “الرشق… دمشق“، “أمز المزة” … وتارةً بمراعاة النظير حين يصف قلب الطاعون – وقد مر بالقدس – بأنه “كالصخرة“، وتارة بتجنيس التصريع حين يصف أعراض المرض “فمن أحس بلع دم، فقد أحس بالعدم“…

والنص عامر بهذه المظاهر، فعلى المستمع والمستمعة أن يحتاطا، خصوصا لأسماء الأماكن التي لا يعرفانها في النص. أغلب البلدان هنا من أعمال حلب، ومنها ما أصبح غير السوريين معتادين عليه بعد 2011 مثل الزبداني، ومنها ما قد لا نعرفه جيدا مثل المزة، قارة، شمسين، الجبة، معرة النعمان، سرمين، الفوعة، أنطاكية، شيزر، حارم، الباب، تل باشر، ذلول، التلاع، القلاع… ذلك أن المؤلف يكاد يشوه دلالة هذه الأسماء وغيرها طبعا لأنه يخاطب قارئا لا يتوقع منه / منها أن يخطئها، فيستخدم أسماءها بمعانيها لا بدلالتها على البلدان، والأمثلة هنا: “طرح على الجبة برشه“، وقبلها “ثم تيمم الصعيد الطيب، وأبرق على برقة من صيب“، أو حين يذكر حماة فيقول “… فبردت أطراف عاصيها من حماه“.

هذا التشويه في جانب منه، ينتمي إلى محسّن آخر له دور البطولة المطلقة في النص وهو “التورية“. ذلك أن المؤلف حين يستخدم أسماء البلاد بمعانيها أكثر مما بكونها أسماء بلاد – كما أسلفنا، أو حين يلعب بالكلمات معلقا على زوايا من خصائصها اللغوية، فهو يلقي عبئا على المستمع وعلى القارئة في التفريق بين معنى قريب يحتمه نص الكلام، ومعنى بعيد يفهم من السياق.

فهو مثلا حين يقول عن فعل الطاعون بحمص “وصرفها مع علمه أن فيها ثلاث علل“، والمقصود حسب السياق أنه صرفها بمعنى أوجعها وأمرضها رغم أنها مريضة أصلا، ومدار الجملة في النص على أن الطاعون صرف كلمة حمص وهي الممنوعة من الصرف لعلل ثلاث. أو مثلا عندما يقول داعيا “اللهم إنه فاعل بأمرك، فارفع عنا الفاعل” يعني حسب السياق: أبعِد عنا الشر، لكن مدار الجملة والنص على أن الفاعل في اللغة مرفوع. ومن هذا أيضا “وركب تركيب مزج بعلبك“… إلخ.

من هذا الصنف الكثير والكثير في مقامة “النبا عن الوبا” بحيث لا يخلو منه سطر واحد، وابن الوردي لا يحيل فقط إلى اللغة كما في الأمثلة السابقة، وإنما يتجاوز ذلك إلى الفقه والجغرافيا، ويمكن القول أيضا إلى الطب. فحين يؤكد أن النبي قال “المطعون شهيد” ليثبت أن من مات بمرض الطاعون شهيد، هو لا يتناسى أن المقصود من نص الحديث (دون النظر إلى احاديث الطاعون الأخرى) قد ينطبق -لغةً – على من مات بطعنة وعلى من مات بطاعون. ويبدو عدم تناسيه من تعقيبه الجميل على تلك الجملة بقوله – وهو الشافعي المذهب – “وهذه الخفية، تعجب الحنفية” الذين قد يوافقون دون غيرهم على قراءة فقهية بالتساهل والسماحة اللذين يقيسان على هذه اللمحة اللغوية فيثبتون الشهادة للصنفين. ينبغي الاحتياط إذن إلى ذكاء الرجل ومعرفته باللغة والأدب والتاريخ الشعبي لمنطقته.

يتناص ابن الوردي مع متون النحو والصرف والفقه، لكنه يتناص أيضا مع الشعر والحديث بل والقرآن. والمثال الكبير على الشعر هو استدعاؤه معلقة امرئ القيس حين يقول “وأنشد في قارة قفا نبك” والمقصود واضح من الكلام، أما الإشارة الخفية فهي إلى المعلقة الشهيرة. كما أنه يعود بعد عدة أسطر إلى استدعائها مرة أخرى حين يتكلم عن أنطاكية، فيقول إن الطاعون “رحل عنها حياء من نسيانه ذكرى حبيب” والمعنى السهل أن الطاعون – مثل أي رجل – نسي ذكرى حبيبته فشعر بالخزي لذلك فرحل. لكننا يمكننا، بالنظر إلى “قفا نبك“، أن ننتبه إلى تلك الكلمات كإشارة ثانية إلى المعلقة “قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل“، وبالنظر ثالثا إلى أنه يتحدث عن أنطاكية يتضح أن “حبيب” المقصود هنا هو حبيب النجار مؤمن سورة “يس” الذي قال فيه القرآن “وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى“، والرجل أصلا من أنطاكية ومضرب مثل بين أهلها.

هكذا يتلاعب ابن الوردي، هكذا يراكم مستويات عدة في لفظ واحد، وربما يكون هذا أفضل تعامل مع كارثة لا مناص منها.