في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

مذكرات عطشجي في السكة الحديد

في الليل وأي ليل كنت أنتظر قطارًا ما، في مدينة ما، في محطة ما، في محطة الحوامدية وجدتُ السعادة في أبهى صورها.. كنت لا أزال فتى صغير العمر.. ذا نظرة مندهشة من الحياة ومن السفر.. على بلاط هذه المحطة وجدتُ الحب.. كنت أجلس دائمًا في بلوك المحطة المبني بالخشب.. ذي اللون الأخضر والقرميد الأحمر.. عادةً كنت أنام في البلوك.. على فلنكة من فلنكات السكة الحديد.. أنام مغمض العينين في هدوء وراحة بال.. والقطارات تمرُّ بجانبي بهديرها الصاخب.. السريع منها والبطيء؛ إكسبريس أو بضاعة.. وكان في البلوك زير ماء مُبطَّن بالخيش.. فوقه كوب نحاس.. وهناك النور الأصفر يشع بالدفء والحنان.. عادة كنتُ أجلس وأنظر من نافذة البلوك الكبيرة العريضة للمزلقان الذي كان أسفل البلوك مباشرة.. وكان للمزلقان شادوفٌ كبير كنت أحب حركته ما بين هبوط وصعود.. كي تمر السيارات والدواب والبشر.. وعلى حافة المزلقان امرأة وابنتها يبيعان الجوافة.. ومن هنا تفجرتْ أجمل قصة حب شاهدتها في حياتي؛ وهي بين فتاة الجوافة ومُلاحظ بلوك شاب في مقتبل العمر، تقريبًا في مثل عمري بالضبط وقتها؛ أي ما يقارب 20 عامًا..

كنت عادةً أذهب إلى الحوامدية بقطار محمَّل بأجولة السكر.. أو بقطار من المولاس؛ وهو خام العسل الأسود، وله قوام ومذاق العسل الأسود بالضبط.. وكنت أحبُ هذا القطار جدًا.. على الرغم من أنه كان ثقيلاً على القاطرة العجوز.. التي كان لصوت صفارتها رنين المرح.. كان الأطفال عادة يضحكون لسماعها (واق.. واق.. واق).. كانت المحطة بديعة في كل شيء؛ أشجار النخيل والكافور تحوطها من كل جانب.. والمدينة أصلاً يعمها الهدوء.. حتى جاءت طفرة (البترو دولار) فجاء شيوخ الخليج وشبابها يغترفون من ملاحة بناتها الجميلات بحق.. وكان لبنات المدينة زي خاص؛ أعني به (المَلَس).. وهو جلباب يشبه الجلباب البلدي.. لكنه يتميز بزخرفة موشاة أحيانًا بالترتر عند الأكمام.. أو عند الأكتاف.. أو عند منطقة الصدر.. ويكون واسعًا.. وفي الغالب لونه أسود.. ومصنوع من نسيج يلمع، أو على الأقل يعكس ضوء الشمس..

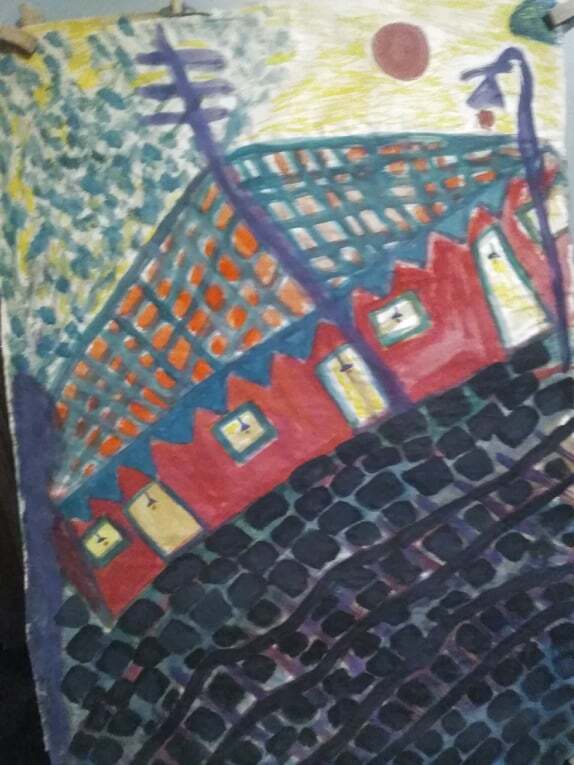

مبنى ناظر المحطة وحجرة قطع التذاكر والتلغراف كلها من الخشب.. الذي ينتهي عادة بالمقُرنصات العربية الشهيرة.. والسقوف كلها بالقرميد الأحمر أو الوردي.. كانت جلستي عادة في البلوك.. أشاهد حركة السيمافورات بحركاتها الميكانيكية.. وهي تفتح وتغلق لحركة القطارات.. أجلس ومُلاحظ البلوك المُسن ذو الأصول الريفية يحكي لي تاريخ المدينة من خلال حركة البشر على المزلقان.. وأنا أستمعُ غير مصدق؛ يقول بلكنة متكسرة:

لم يكن هناك سيارات تعبر هذا المزلقان.. كان فقط للبقر والجاموس والحمير.. والفلاحون يمشون حفاة..

يحكي ذلك كل مرة عندما يشاهد سيارة مرسيدس على سبيل المثال تعبر المزلقان.. وعلى الرغم من أنني عرفت أنه أفَّاق؛ إذ باعَ لي يومًا ما كيسًا من البُن مخلوطًا بالفول السوداني.. أقول: ومع ذلك كنت أستمتعُ استمتاع الفتى القاهري بخبث سكان المدن الريفية!

كانت لهم لهجة خاصة.. فيها الكثير من لهجة مدينة المنيا.. أي تمييع الواو والياء الساكنة.. وتعطيش حرف الجيم.. ومع ذلك كنت مستمتعًا.. خصوصًا عندما أدخل بالقطار مصنع السكر.. يا لهول ما كنتُ أرى.. لم أكن أتوقَّع على الإطلاق أن أشاهد السكر مثل بلورات الثلج.. وهي تلمع تحت ضوء الشمس.. وأحيانًا كنت أجد تلالاً من السكر فأترك القاطرة وأهبط لأنام على هذه التلال.. أنامُ وأشمُ الهواء المشبع بمذاق العسل الأسود.. والمصنع أساسًا محاط بأشجار الكافور والتوت والنخيل.. وسباط البلح الأحمر والأصفر يتدلى من النخل.. مثل رموش فتاة الجوافة التي تقف على المزلقان.. لقد جُنَّ بها ملاحظ البلوك صغير العمر القاهري.. الذي كان يعيش في حي إمبابة الشهير بجدعنة أولاد البلد..

في أحيان كثيرة كنت أترك البلوك أو المصنع وأذهب لأجلس مع ناظر المحطة.. وأتابع عن كَثَب حركة موظف التلغراف وهو يرسل أو يستقبل برقيات التلغراف.. أدخل من بوابة المصنع الكبيرة للغاية والمخصصة أصلاً لمرور القطارات.. وفي أحيان كثيرة كنت أحب أن أجلس مع مسافري قطار السكر.. وهم عادةً رجالٌ أشداء.. أغلبهم من الصعيد الجواني؛ قنا أو سوهاج أو الأقصر.. وكانوا عادة مسلحين ببنادق سريعة الطلقات.. إذ أن قطارات السكر في الغالب تهاجمها العصابات المسلحة.. ومع هؤلاء الرجال- مسافري السكر- شربتُ الشاي على راكية خشب الفلنكات التي تنتج شايًا حلو المذاق في الليالي الشتوية الباردة.. ونبات الحلفا المدبب البري يغطي أجسادنا.. والريح تعوي.. كنت أشعر بحياة البرية في أجمل صورها.. كنا نجلس تحت شجرة نَبق موغلة في الزمن وندخِّن السجائر.. فأتذكر فتاة الجوافة التي كانت تقف على المزلقان.. فقد كانت تشبه فتاة الجوافة التي رسمها الرسام أحمد صبري في منتصف القرن العشرين..

حبي لمحطة الحوامدية لم يكن وليد المصادفة؛ أتذكر أنني سافرت إليها للمرة الأولى بقاطرة عجوز.. وكنا في الشتاء بعد العصر مباشرة.. وظلَّت السماء كلها تُمطر من القاهرة وحتى الحوامدية.. تمطر مطرًا خفيفًا.. والأشجار مبلولة.. والفلنكات مبلولة.. وحتى القضبان يا للهول!

حتى القضبان وجدتها صفراء.. الأمر الذي أثار مشاعر الحزن الأولى.. أو قل: انفجرت كل المشاعر الرومانسية.. منذ سوناتة شوبان (الذكريات)، وحتى سيمفونية (ضوء القمر) لبيتهوفن.. الأمر الذي جعلني أعشق الطبيعة.. بل وأناديها كما كان يناديها يومًا ما الكاتب والفيلسوف الألماني جوته..

حبي للبلوك الخشبي ولكراسي المحطة.. دموعي التي انسابت وأنا أودِّع المدينة في الليل.. والمطر يبلل سباط النخل الغارق في الظلام الكثيف.. فأتذكر الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وقصيدته التي لازمتها مطر، مطر، مطر..

أو قُل: الدموع التي سكبتها حبًّا لهذه الحياة. كل هذه الأشياء لم تكن مصادفة!