في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

مذكرات عطشجي في السكة الحديد

على محطة قطار الزيتون شاهدت احلامى وهي تنمو.مثل هذه الشجرة العملاقة

في محطة الزيتون نضجت شخصيتي، أو قُل: نمت روحي مثل شجرة البمبوزيا؛ التي كنت ألعب تحتها وأنا في الحضانة، التي كنت أتعلم فيها البيانو وثمار البمبوزيا تلوِّن أصابعي باللون القرمزي، بطعمها اللاذع والمسكر في وقت واحد.. وقد كانت محطة الزيتون نموذجًا مدهشًا للمدينة؛ فبمجرد نزولك على الرصيف تحتضنك العمارات ذات الطراز الأوروبي من الباروك والآرت نوفو، وأشجار الزيتون برحيقها المميز تعانق مشهد المحطة، ولوجود عدد كبير من المدارس تجد رصيف المحطة مملوءًا برحيق التلميذات المميز.. وللمحطة مزلقان جميل مبلط بحجر البازلت، ومع رنين جرس المزلقان مع أجراس الكنائس تتشكل مشاعر سمعية وبصرية ندر وجودها على خط سكة حديد المرج/ رمسيس.. كل هذا طبعًا مع وجود التحفة المعمارية؛ وأقصد “سينما الزيتون”..

كان لقائي الأول بسينما الزيتون حميميًّا، وذلك من خلال فتاة شباك التذاكر، فتذكرت رواية توفيق الحكيم “عصفور من الشرق”، واللقاء الرومانسي بين توفيق الحكيم وبين فتاة شباك التذاكر في مسرح الأوديون بباريس، ولم يكن اللقاء رومانسيًّا بالطبع؛ مقارنة بعصفور من الشرق؛ إذ لفت نظري من الوهلة الأولى الملامح الاجرامية للرجال “البودي جارد” الواقفين علي السلم المنحني الصاعد لصالة البلكون؛ كانوا رجالاً بشوارب وحواجب كثيفة، وبكروش منتفخة غليظة؛ الأمر الذي جعل دقات قلبي تنبض بشكل مفاجئ وأحدهم يتحسس يدي بينما يأخذ التذكرة، أو وهو يمسك ذراعي كي يجعلني أجلس في مقعدي، وأنا أقول بصوت خافت ومرتعش: “عايز أقعد لوحدي.. مش عايز حد جنبي”، وذكرني ذلك بالأسطورة المتداولة عن المثليين جنسيًّا وهم يستدرجون الفتية طلبة الصفوف الإعدادية الذين في مثل عمري.. الأسطورة التي جعلتني، طول عمري، أخاف من عالم الرجال بما فيه من قسوة أو استدراج جنسي على الأقل.. في دورة مياه سينما الزيتون، ورائحة البول تتخلل صدري المحمل برغبة مؤلمة في القيء وهم يلهثون خلفي بالكلمات اللزجة، وعقلي يتوه في صوت سهير رمزي في فيلم المذنبون.. وهو يدخل عبر الباب الخشبي.. وأنا واقف أمام المبولة؛ فلم تكن عندي الشجاعة التي تمكنني من إغلاق باب دورة المياه، والقاعدة البلدي ممزوجة ببخار صنان البول، وأكوام البراز بجانب الجدران، وخرير الحنفية يطرطش على الحذاء..

أدمنت إذن هذا العالم الليلي؛ بعلبة الكشري وثلاث سجائر فرط وشنطة المدرسة القماش أضعها تحت ملابسي؛ إذ كانت هناك شائعة منتشرة وسط الطلبة، أنه وبينما هم جالسون على الكراسي “سيأتي البوليس ويقبض على الطلبة المزوغين”، لكن الخوف من وهم كبسة البوليس على الطلبة كانت أقل تأثيرًا؛ مقارنة بالرعب الذي يستولي على قلوبنا عندما نسمع كلمة (دبور) وهي تتداول بيننا في ظلام كراسي الصالة.. كلمة “دبور” الرهيبة، التي كنا نسمعها حين يدخل السينما ويأخذ فتى منا تحت تهديد السلاح الأبيض إلى دورة المياه! ففي سينما الزيتون كان كل شيء مباحًا، وكان من الطبيعي جدًا عندما أدخل دورة المياه أن أجد طالبًا يمارس “العادة السرية” وهو واقف أمام المبولة! لذلك كان قراري الاستبدادي الوحيد الذي أخذته على نفسي أن أتجه إلى كراسي البلكون أو اللوج؛ ردًّا على هذا الرعب من دبور..

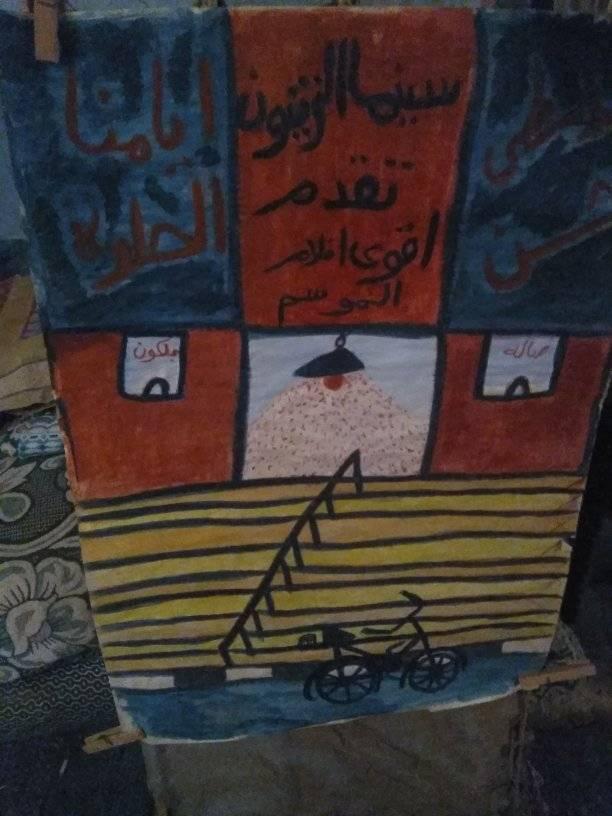

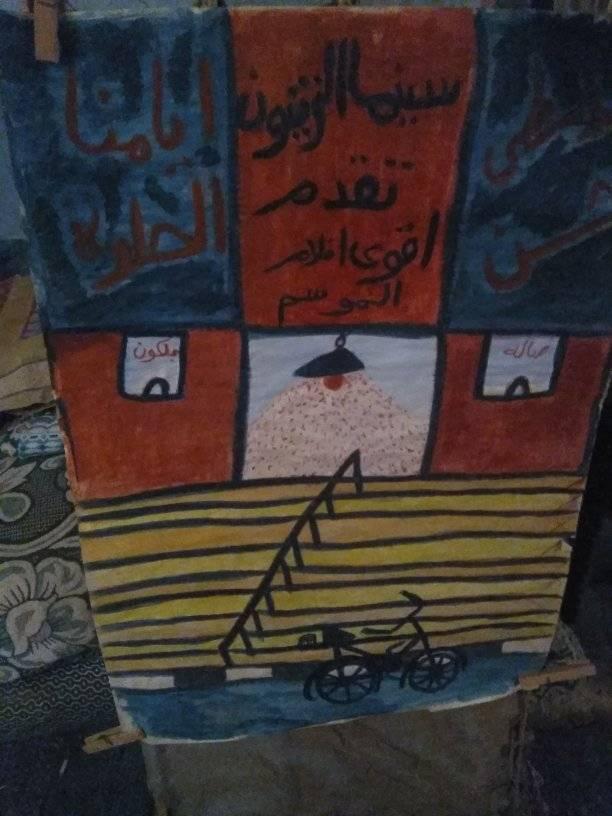

هكذارسمت سينماالزيتون التي صنعت الاحلام فى حياتى وعندما أمشي بجانبها لان وهي أطلال أشعر بالحزن الشديد

كانت سينما الزيتون كهفًا عملاقًا من الظلام، يتخلله شعاع ضوء قوي يأتي من أحد الجانبين، وبمجرد أن يختفي أعرف أن الشمس قد مالت نحو الغروب.. عندما صعدت إلى البلكون شعرت بلذة كبيرة وأنا أشاهد حزمة الضوء المنبعثة من ماكينة شريط الفيلم، وهي تتحرك متلونة بألوان الطيف حسب إضاءة المشهد على الشاشة، بالإضافة إلى حالة الأمان النسبية التي كنت أجدها؛ لأن أمناء الشرطة كانوا يأتون أحيانًا بنساء ذوات ملامح إجرامية ويجلسون معهن على انفراد دون أي مساءلة قانونية..

في سينما الزيتون عرفت معنى الرعب النفسي، وعرفت أن الرجال المثليين جنسيًّا، وفقًا للأسطورة المتداولة، يأتون من سينما كوزموس، في وسط البلد، متخفين أحيانًا في جواكت من الجلد، أو يلبسون بدلة كاملة وكرافتة لزوم التخفي؛ لذا كنت أعطي اهتمامًا خاصًا للرجل الذي يحمل البطارية، وأخبره “بأنني يجب أن أجلس بمفردي”..

أول فيلم شعرت فيه بالنشوة كان فيلم “عصابة الكلاب”، ولم أكن أعرف أن الفيلم مهم إلا من خلال طالب زميل في مدرسة حلمية الزيتون الإعدادية، كان يعمل بعد الظهر سمكري سيارات.. كان ذاك الطالب مهتمًا جدًا بفيلم عصابة الكلاب، وهو يحكي عن لصوص ينجحون في تدريب كلاب الدوبرمان ليسرقوا بنكًا، وفي النهاية لاحظت أن الطالب إياه يشرح لي الفيلم، وكيفية الدخول الي البنك وفزع الموظفين؛ حتى إني شعرت وكأنه كان يدربني على هذه النوعية من السرقة.. خصوصًا وأنني وجدت معه ذات يوم رزمة أموال نقدية كبيرة..

وخوفًا من ممارسات الجنس المثلي المنتشرة بكثافة في دورة المياه أو في الكراسي الخلفية التي تحت المصطبة الاسمنتية لقاعة البلكون كنت أرفض بقوة الصداقة داخل السينما المظلمة، الأمر الذي جعلني أهرب إلى الكراسي الأمامية لصالة الترسو، التي تكون تحت الشاشة مباشرة، ولكن وجود أبواب دورات المياه وهي تفتح وتقفل ويتسرب الضوء منها إلى عينيَّ فتهرب مشاهد من ذاكرتي.. أو يسيطر بخار غاز النشادر الكثيف.. وكانت السجائر ممنوعة على الطلبة فكنت أجدهم يدخنون تحت الشاشة العملاقة، لذلك كانت أقسى لحظة بالنسبة لي هي المسافة الزمنية بين نهاية الفيلم وانفتاح أضواء الصالة النيون علينا ونحن جالسون..

حالة الذهول من الانغماس في الظلمة إلى ضربة الضوء المفاجئ تجعلني لمدة 5 دقائق غير متوازن على الإطلاق.. وكان أول ما يلفت نظري في لحظة الإفاقة من ظلمة كهف قاعة السينما: من الذي يجلس على الكرسي الشمال أو اليمين؟ أهو ماسح أحذية؟ طالب؟ متشرد في ملابس جنتلمان؟ لكن على كل حال كنت أمارس طقوس رحلة الخروج من السينما واضعًا كتبي المدرسية خلف ظهري؛ أي في تجويف العمود الفقري، وعادة ما أتكعبل في السلم الحلزوني لصالة البلكون وأنا أتحسس درجات السلم بطرف الحذاء، متشبثًا بكل قوة بدرابزين السلم.. كل ذلك وأنا في شبه غيبوبة بتأثير أحداث الفيلم، وحالة الظلام النفسي لقاعة السينما، حتى أعبر الأسفلت، وطبعًا أظل أمشي حتى البيت، وأحداث مشاهد الفيلم ما تزال تسير معي؛ مشهدًا وراء مشهد..

لكن تبقى أفيشات الفيلم هي الصدمة البصرية الحقيقية وأنا أهمُّ بالخروج من السينما.. كنت عادة أميل إلى أفيشات الفيلم الأجنبي مقارنة بأفيشات الأفلام العربية؛ أفيش الفيلم الأجنبي فيه احتراف وتشويق وخوف من المجهول.. أفيش الفيلم العربي فيه سذاجة لونية أولاً، وثانيًا يوضح لك أحداث الفيلم، على عكس أفيش الفيلم الأجنبي الغامض والذي لا يجعلك تعرف تفاصيل أحداثه، فيجعلني متلهفًا على رؤيته.. أما أفيش الفيلم العربي يشعرني بسذاجة كاريكاتير صاروخان في مجلة روز اليوسف؛ بأجساد الباشوات المنتفخة في سذاجة.. ولأنني كنت متفوقًا في اللغة العربية كنت أقرأ الترجمة في سهولة، وهي التي علمتني القراءة بسرعة بسبب سرعة المشاهد في الأفلام الأوروبية أو الأمريكية.. أما في الفيلم العربي كنت أشعر بالغيظ؛ إذ عادة ما أجد شريط الصوت غير نقي، وأيضًا لبطء المشاهد، وبطء الممثلين في التعبير عن مشاعرهم، وضع فوق كل ذلك مراوح السقف التي كانت تلف وتدور صيفًا وشتاءً..

أتذكر ذات مرة أن أحد الاصدقاء قال لي: هل شاهدت فيلم المريض الإنجليزي؟ فقلت له: نعم.. فقال: ما رأيك في الموسيقى؟ فقلت له: آسف يا فندم؛ المراوح كانت شغاله!

اسميت هذه اللوح: حلم ليلي…فلقد كانت حياتى في بلوكات السكك الحديديه مثل حلم يقظه لم استيقظ منه حتى الآن

كنت فعليًّا أشعر بالدموع في قلبي وأنا غير قادر على سماع أصوات الممثلين، ففي الأفلام الأجنبية يكون الصوت عادةً نقيًّا وواضحًا؛ لا هو بالعالي أو بالواطي، وكذلك الموسيقى التصويرية، لكن في الفيلم العربي كان الصوت دائمًا نشازًا، خصوصًا في الأفلام الأولى من موجة عادل إمام “رجب فوق صفيح ساخن”، وأصلاً عادل أمام ذو فم كبير، فتخيل صوته وهو غير متوافق مع الموسيقى التصويرية وركاكة الديكور.. الديكور في الأفلام الأوروبية مبهر؛ أتذكر ديكور فيلم “الجمال الأمريكي”، وظلال الإضاءة الخافتة وهي تنعكس بنعومة على الكراسي، أو حتى في حجرة المطبخ.. أنا هنا أحكي عن شعوري العام وهو يتلقى الفن من خلال جلوسي على كراسي قاعة بلكون سينما الزيتون، إلا أن توتر اعصابي من دخول زعيم العصابة/ دبور، كان دائمًا ما يجعلني أفكر في أيسر طريقة للهروب إلى دورة مياه قاعة البلكون، وهي أفضل حالاً، ونظيفة قليلاً عن دورة مياه قاعة الترسو.. خصوصًا وأنا لا أتصور أن عامل ماكينة شريط الفيلم سوف يحميني من بطش دبور..

لم يكن دبور هذا إلا صورة كرتونية مستعارة من أفلام الكاوبوي الأمريكية؛ فكان يشبه الممثل الأمريكي تشارلز برنسون؛ بالشارب الدوجلاس والكاب والجاكت والبنطلون الجينز، وبنبرة صوته المعوجة بسبب المخدرات والبرشام.. لكن صورة وهيكل دبور الرهيب قد اكتملت بذراعه المبتورة من عند عظمة الكوع.. في طفولتي كان هناك فيلم يسيطر على مشاعرنا كلنا، نحن الأطفال، ألا وهو “الأكتع ملك السيف”؛ وكيف كان هذا الأكتع يلعب بالسيف، وانتصر على العصابة المعادية له وهو أكتع! فما بالك ودبور هنا مسيطر على منطقة الزيتون بكاملها، وهو يمسك بذراعه الوحيدة مطواة قرن غزال.. فالتحمت صورتا ” الأكتع ملك السيف” مع دبور محطة الزيتون، الذي كان مشهورًا باغتصاب طلبة المدارس الصغار في سينما الزيتون.. وبمجرد ظهوره على رصيف محطة قطار الزيتون تجده وقد التف حوله أفراد عصابته المكونة من مجموعة من الشباب مفتولي العضلات في مثل عمره؛ أي نحو 20 أو25 عامًا.. وكان مسرح بلطجة دبور بجانب سينما الزيتون، وهو محطات السكك الحديدية، والعلاقة بين دبور والسكك الحديدية لم تأت من فراغ؛ فببساطة عندما حان دوره لدخول القوات المسلحة مجندًا، نام على القضبان، وأعطى ذراعه لعجلات القطار، كي يفلت من تأدية الخدمة العسكرية..

ويمر الزمان ويأخذ دورته البيولوجية المؤلمة لكلينا؛ وفي إحدى الليالي الشتوية الباردة، وأنا عائد من أتيلييه القاهرة، وقد تحول الزمن بالفعل، وأصبح خط سكك حديد المرج/ حلوان مترو أنفاق، وجدت دبورًا وقد تهدل شاربه وشابَ تمامًا، ومال جسده الجميل ممشوق القوام إلى الترهل والسمنة، فأصبح له كرش منتفخ، واصلعَّ، وانطفأ بريق عينيه اللامع المتوحش وهو ينظر للبنات المراهقات كغنيمة جنسية.. وجدته يحمل جردل طلاء “بويه”، وفيه فرشاة النقاشين، وملابسه كلها مبقعة. فظللت أنظر الية بحزن دفين، وشريط ذكريات حياتي في سينما الزيتون يمر أمامي مثل شريط السينما بالضبط، وأنا أرى دبورًا وهو يهبط محطة الزيتون في بطء شديد!