في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مطلع الألفية، وقت أن كان يخنقنا الملل والركود المباركي، كنت منخرطًا مع مجموعة من الزملاء في جامعتي القاهرة وعين شمس، وعدد من رفاق أكبر سنًا، في محاولة مبتورة لإحياء أحد المنظمات الشيوعية الرائدة والتي كان لها حظ من صياغة وجهة وخطاب ما عرف بالحركة الشيوعية المصرية الثالثة منذ سبعينيات القرن الماضي. كانت الكتابات المؤسسة اللامعة للمنظمة قد تقادمت، ولم تعد تكفي كوثائق مؤسسة لمنظمة تنشط في عالم جديد ومختلف جذريًّا، وكان المتاح من رؤى جماعة الاشتراكيين الثوريين – والتي عملنا مع كوادرها معًا في الجامعة – غير مقنع لنا في هذه المرحلة لأسباب يطول شرحها. كنا نبحث في كل الاتجاهات تقريبًا عن رؤى جديدة مكتوبة بالعربية يمكن أن تساعدنا على بلورة خط سياسي جديد، في زمن كان من يملك فيه كومبيوتر متصل بالإنترنت يعد صيدًا ثمينًا.

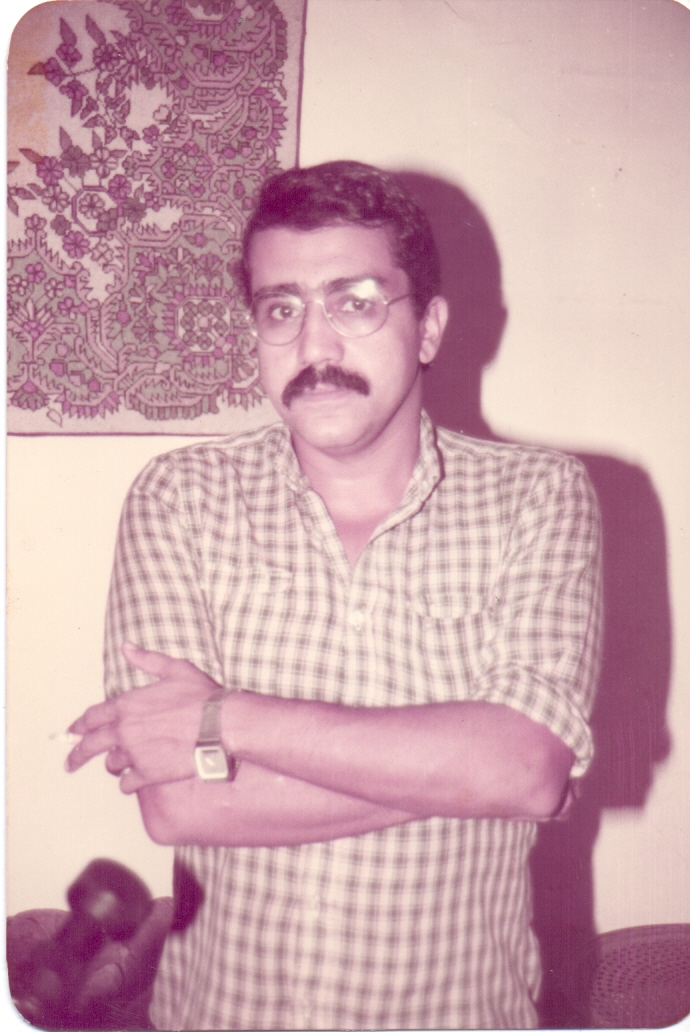

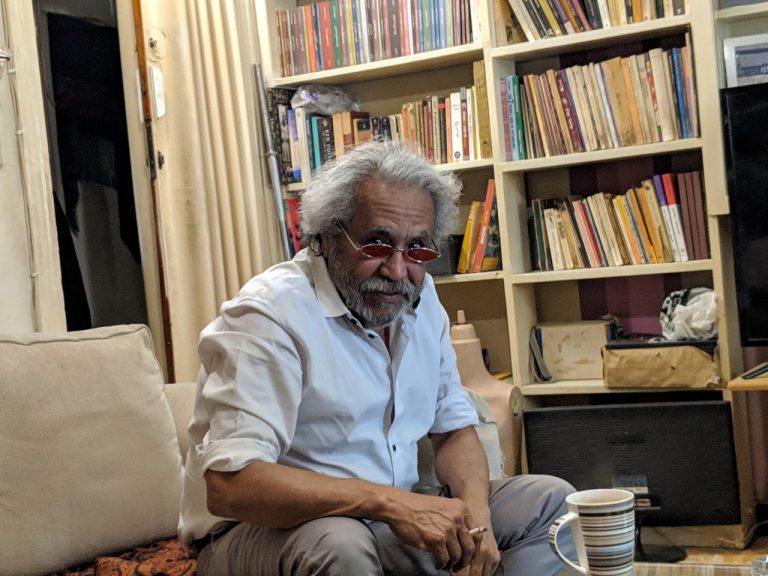

وقع أحد الزملاء على دراسة طويلة بعنوان “تحلل الاستبداد الشعبوي في مصر: من البونابرتية إلى الأوليجاركية” (نُشرت هذه الدراسة في العام التالي في كتاب بعنوان “العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي” من تحرير عبد الباسط عبد المعطي بعنوان آخر فيما أظن). كانت الدراسة ممهورة بتوقيع هاني شكر الله وتاريخ ١٩٩٩. كان هذا النص من عينة النصوص التي تقرأها فتصرخ “وجدتها“. عرفت حينها أن هاني نفسه أحد روَّاد المنظمة التي نحاول إحياءها، وإن لم يكن جزءًا من محاولتنا اليائسة، أو هذا ما قيل لي على الأقل. وعرفت كذلك أن الرجل هو رئيس التحرير المؤقت للأهرام ويكلي. تعبِّر تلك الدراسة بشكل صافي عن الأفكار المحورية لمساهمات هاني التالية الغزيرة في التراث الماركسي المصري المعاصر، وأدعي أن كل ما كتبه لاحقًا هو تطوير وتفصيل وتنقيح لأفكاره في تلك الدراسة.

بلور هاني أطروحتين في هذا العمل؛ الأولى، أن التجربة الناصرية في النمو الرأسمالي – والتي كانت مرحلة انتقالية رفعت فيها فئات وشرائح من البرجوازية الصغيرة والمهنيين تحت قيادة صفوة عسكرية لواء الرسملة والتحديث بعد فشل كبار ملاك الأراضي ونظامهم البرلماني – قد تحللت تمامًا بعد بونابرتية قصيرة تحت زعامة عبد الناصر الشعبوية الجارفة. إلا أن ما خلفها لم يكن “تعددية مقيدة“، وهو الوصف الذي كان معتمدًا في الأدبيات الغربية في ذاك الحين لنظام مبارك، ولا سلطوية جديدة، وهو مفهوم عام لدرجة أنه لا يشرح شيئًا تقريبًا، ولا يحيط بخصوصية الأوضاع المصرية. استدعى هاني مفهومًا قديمًا بعض الشيء غير متداول بكثرة في التراث الماركسي؛ وهو مفهوم الأوليجاركية (والمعنى الحرفي هو حكم القلة عبر الهيمنة على سلطات الدولة الثلاث). إلا أن خصوصية الوضع المصري كانت تكمن في أن الشرائح والفئات الرأسمالية التي تشكلت منذ بداية الثمانينيات كانت قد أعادت السيطرة على جهاز الدولة بالكامل بشكل مباشر وشخصي “من خلف المجال السياسي وعلى الرغم منه” وفقًا لتعبير هاني. وفقًا لهاني، فعمليات خصخصة القطاع العام والسياسات المالية والنقدية الجديدة، بخلاف تفكيك الهياكل التعبوية للنظام الناصري من اتحاد اشتراكي واتحادات مهنية وعمالية، لم تكن مؤشرًا لتحول منقوص باتجاه مزدوج الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية الناجزة بقدر ما كانت طريقًا ملكيًّا لخصخصة الدولة نفسها وإخضاعها بشكل مباشر لحكم الأوليجاركية الرأسمالية.

الأطروحة الثانية المركزية في هذه الدراسة، أن نمط الحكم الأوليجاركي يحدد نمط معارضته. من ناحية أولى فالتضييق الأمني والتخلي عن أي مهمات تحديثية من أي نوع بخلاف مراكمة الثروة ونهب أصول الدولة، سمح للإخوان بإعادة موضعة أنفسهم في منطقة مريحة بعيدة عن نزعة السبعينيات الجذرية/ الخلاصية عبر التمدد في كل مساحة تخلفها الأوليجاركية ورائها في انسحابها الجشع وتمترسها في مدنها الجديدة (تذكروا أن هذا الكلام كتب عام ١٩٩٩). وبالتالي تحدد سقف تلقائي لمعارضة الإخوان تمثل في خطوط حمراء واضحة، هي مؤسسة الرئاسة وسياساتها الاقتصادية العامة، التي لم يكن الإخوان يناصبونها العداء في كل الأحوال. وفي المقابل تحور الإخوان إلى طائفة مغلقة على نفسها تراكم مصادر قوة لا تعرف ماذا تفعل بها على وجه التحديد، بخلاف إثارة الغبار في معارك ثقافية لا تستهدف إلا التضييق على الحريات العامة والشخصية للناس (مرة أخرى كتب هذا الكلام في ١٩٩٩ قبل ظهور تحليلات معمقة مبنية على بحوث ميدانية ومعايشة مطولة للإخوان). في المقابل، فالظروف نفسها حكمت على من تبقى من فصائل اليسار والمعارضة الليبرالية والقومية القديمة أن تتحرك في مساحة آمنة كذلك تدور في الأغلب حول توجهات السياسة الخارجية للأوليجاركية إياها والتي لم يكن لمعارضتها المحمومة أي أثر في الشارع ناهيك بأن يشكِّل تهديدًا لمسار هذه السياسات الخارجية نفسها. بل إن هذه المعارضة سمحت بهامش معقول لتلك الأوليجاركية يمكنها من المناورة وتعظيم المكاسب.

والاستنتاجات الرئيسية التي خرج بها هاني من هذا التوصيف، أن الأوليجاركية المتحكمة ليست في وارد إنجاز تحول رأسمالي مكتمل ينقلها لمصاف النمور الآسيوية (وكان هذا الشعار شائعًا في أدبيات منظمات التمويل الدولية والخطاب الرسمي في هذا الوقت) تحديدًا بسبب تراكم فوائض مهولة في يدها عبر السيطرة المباشرة على الدولة ودون عبء يذكر يجبرها على إعادة تدوير تلك الفوائض في استثمار قابل للنمو والتعمق. وكذلك، من المستحيل أن تقبل تلك الأوليجاركية بأي ترتيبات ديمقراطية مهما كانت هامشية بحكم طابع تلك الطبقة اللصوصي والعصبوي المغلق، الذي يمنعها من مجرد التفكير في مشاركة سلطتها مع أي وافد جديد. وفي المقابل، فما لم تتمرد المعارضة الديمقراطية المصرية على المساحة الآمنة التي رسمتها لها هذه الأوليجاركية، فلن يكون مصيرها إلا التحلل والموت البطيء. وهذا التمرد لن يكون إلا بإعادة الاتصال مع أنوية الحركة العمالية البازغة في مساحات عمرانية جديدة وكذلك عبر التواصل مع شرائح جديدة مما يعرف بالطبقة الوسطى لا تكن ود يذكر للتجربة الناصرية التي لم تعايشها.

فكرتان مركزيتان على بساطتهما البادية إلا أنهما قدما إطارًا تحليليًّا متماسكًا كنا نبحث عنه وسمحت لنا ببلورة حفنة من الأفكار حول الاستراتيجيات الممكنة للخروج من هذا المأزق لم تختمر إلا مع تجربة مجلة البوصلة، التي صدر عددها الأول في ٢٠٠٥ في سياق مختلف وجديد ومع رفاق وزملاء جدد.

ربما لم يعلم هاني في هذا الوقت بحجم الأثر الهائل الذي ولَّدته دراسته تلك في حياة تلك المجموعة القليلة من الشباب، ونحن أصلًا لم نكن نعرفه شخصيًّا ولم نلتق به إلا بعد صدور البوصلة.

المهم تفككت تجربة الإحياء – التي كان محكومًا عليها بالفشل – وبقي أثر هاني الفكري من بعيد، وتأخر لقائي الشخصي به حتى عام ٢٠٠٦ في خضم العدوان الإسرائيلي على لبنان. وكان لقاؤنا السريع في نقابة الصحفيين وقتها فاتحة لعلاقة إنسانية تعلمت منها الكثير والكثير مما لم يخطر على بال هاني نفسه.