في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

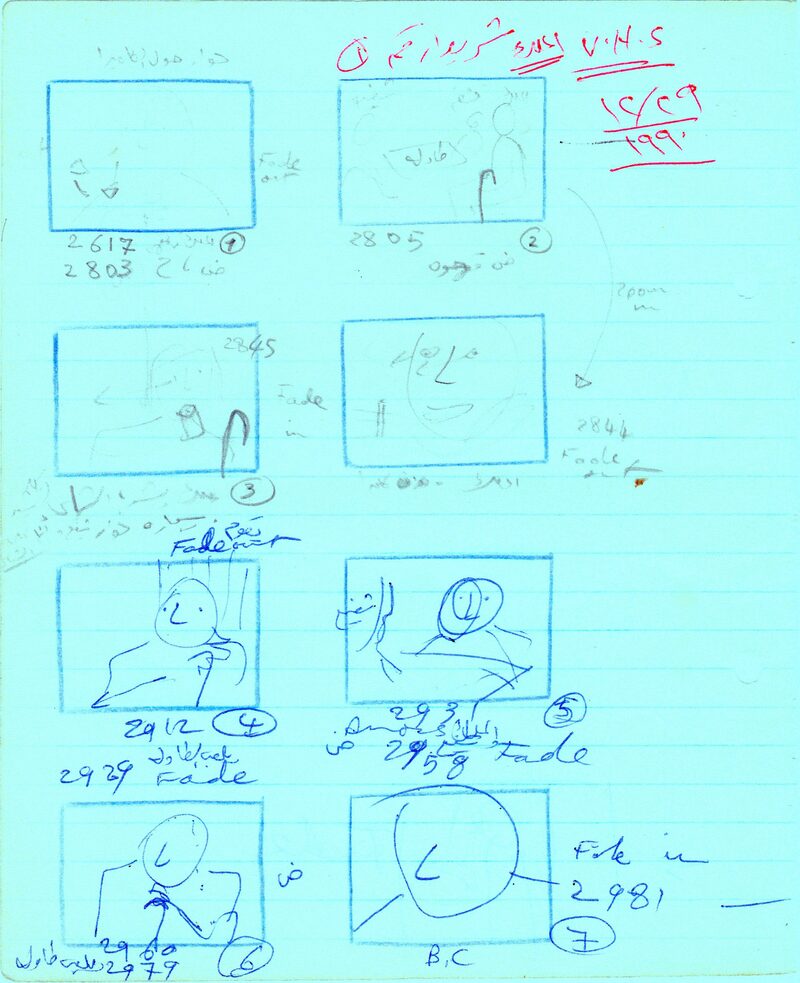

في عام 1990 أخرج وجيه جورج فيديو بعنوان “خدامك الملك”، وهو بورتريه لشخص مُسِنٍّ يُدعى وليم إسحق عبد الملك، وفي وقت مستقطع من حياته، أو بالأحرى حياته كما رآها وتصورها وجيه نفسه، استخدم وجيه كاميرا فيديو صغيرة (JVC Compact VHS) ليصور بضع ساعات في أيام متعاقبة في أثناء حياته اليومية العادية داخل شقته وأحيانًا خارجها.

شاهدتُ الفيديو أولاً في القاهرة، قبل أن تسنح لي الفرصة لأقابل وجيه في زيوريخ وأناقشه. ترك الفيديو لديَّ العديد من الانطباعات في أثناء وبعد مشاهدته، فقد بدا لي في أول الأمر فيلمًا تسجيليًّا وصالحًا للعرض على قنوات التليفزيون، عن سيرة شخص ما مجهول لي، ولكن ظل هناك شيء يعارض ذلك الانطباع وهو أن هذا “الفيلم” لديه شيء ما يمنعه من العرض على شاشة التليفزيون، ما زلت أفكر فيه ولا أعرفه!

فمَن ذلك الشخص الذي يعتز برسم البورتريهات الزيتية ويعلقها على جميع الجدران قدر الإمكان، وله فلسفة شِعرية شديدة الخصوصية في ممارسته للفن، فقد قال في مديحه للبورتريه إنه يحب رسم الناس، وأعطى مثالاً ورد في الفيديو أنه عندما يرسم بورتريه معينًا لباليرينا بسبب أثر الموسيقى فيها وهي ترقص، هنا الموسيقى تكشف عن جسد جديد ذي حركة جديدة. وهذا السلوك الناتج هو ما يهتم به.

مَن ذلك الشخص نفسه الذي يقتني في منزله نسخة للتمثال الشهير للقرود الثلاثة “لا أرى لا أسمع لا أتكلم” ولماذا؟ ولماذا أيضًا -وفقًا للفيديو- يأتي إلى منزله هؤلاء الأشخاص للقائه والنقاش معه في أمور سياسية تخص الحال المحلي والإقليمي، وفي وقت آخر يُعاونونه في إعداد وطهو الطعام؟ وما هذا الكم من ساعات الحائط وكاميرات الفوتوغرافية القديمة المتناثرة في أرجاء منزله؟

عندما قابلت وجيه، أخبرني أن ذلك الشخص فنانٌ تشكيلي ومناضل يساري قضى نحو عشرة أعوام مسجونًا في معتقل الواحات في الخمسينيات فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب مواقفه السياسية؛ إذ كان مشاركًا في الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو).

لم يتحمس وجيه وقتها لعمل فيلم عنه فقط بسبب تاريخه كسياسي أو كفنان له تجربته الفنية طويلة الأمد أو حتى بسبب الصداقة التي كانت تربطهما، بل شخصية الملك ذاته التي جمعت بين تلك الصفات وأكثر! لم يفصل وجيه بين الملك وشقته التي عكست أسئلتي الكثيرة، فقد وصفها وجيه في لقائاتنا بأنها تركيب فني سمعي وبصري ضخم إضافة إلى موقعها بالقرب من ميدان التحرير الذي ارتبط بدائرة تحركات الملك اليومية.

سألت نفسي عن ذلك الوقت من التسعينيات، هل كان أمرًا طبيعيًّا أن فنانًا تشكيليًّا ما قد قدمه البث التليفزيوني محليًّا أو تسللت إليه الكاميرا لتصنع عنه فيلمًا ما قبل “خدامك الملك”؟ أو بطريقة مباشرة ما هو الفنان النموذجي/ المعايير النموذجية للفنان التي يحددها البث التليفزيوني للمشاهدين؟ أو بالأحرى لماذا اختار وجيه تحديدًا هذه اللغة في صناعة هذا الفيديو؟

في الحقيقة أنه في عام 2014 عندما شاهدت على موقع يوتيوب الفيلم التسجيلي “آفاق” الذي أخرجه شادي عبد السلام بإنتاج من مركز الفيلم التجريبي بوزارة الثقافة عام 1972، كنت سعيدًا لأنني وقتها تخيلت أن ذلك الفيلم بالنسبة إليَّ بمثابة الوثيقة السمعية والمرئية التي ستسمح لي بتكوين صورة من نوع خاص عن تاريخ المشهد الفني محليًّا من وجهة نظر رسمية، ذلك الفيلم الذي قدم فيه عبد السلام بعض الفنانين الفاعلين في المشهد الفني ذلك الوقت كـ (حسن سليمان، وحامد ندا، وعز الدين نجيب، ومحمد نبيل، وعبد الوهاب مرسي، وآدم حنين)، ولكن يظل في سياق أعم وأكثر شمولية يخص صورة الثقافة عند شادي عبد السلام في مصر ذلك الوقت، يحمل لغة دعائية مبطنة داخل السياق العام للفيلم تخص توجه وسياسة جهة الإنتاج.

بحثتُ أولاً في محرك البحث جوجل باللغتين العربية والإنجليزية عن ذلك الفنان التشكيلي وليم إسحق عبد الملك، فلم أجد عنه شيئًا يخص تاريخه المهني كفنان، فاتجهت مباشرة إلى صفحة السيرة الذاتية التابعة للموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المصرية التي اعتدت أن ألجأ إليها أنا وغيري من المهتمين عندما أبحث عن فنان وطني، فلم أجد الملك!

أدركت في أثناء محاولات بحثية عدة ولقاءات مع فنانين عدة من الذين عاصروا الملك أن هناك صعوبة بالغة في إيجاد وثيقة أخرى تُشير إليه أو إلى إنتاجه الفني، وكأن هناك تعمدًا لتجاهل سيرته.

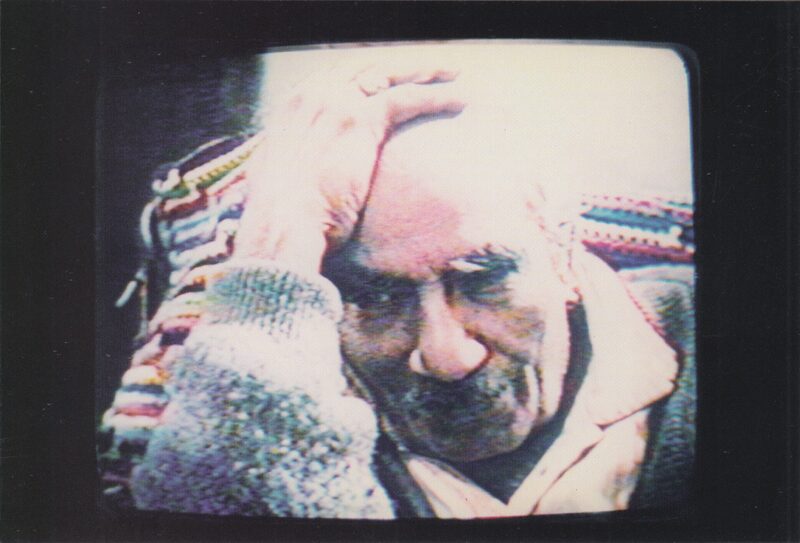

بعدها عدت لمشاهدة “خدامك الملك” مرة أخرى للتفكير في سبب اقتناص وجيه فرصة تصوير لقطة عارضة على شاشة التليفزيون، تلك اللقطة كانت لشخص لديه مظهر يبدو متحدثًا رسميًّا باسم جهة ما حكومية، يظهر كضيف في برنامج قائلاً:

“في جميع هذه المجالات، فإن هذا الملك التعيس لم يأخذ حقه في حياته أو…”.

تظهر تلك المادة في منتصف زمن الفيلم ليقطعها مشهد آخر للملك وهو جالس أمام التليفزيون ينظر إليه بابتسامة.

أدركت لوهلة أن وجيه استخدم معايير عدة مألوفة تدل على أن “خدامك الملك” قد يبدو فيلمًا أو فيديو تسجيليًّا بالمعنى التليفزيوني للكلمة، ويستعير من التليفزيون الرسمي لقطات لمواد تشتبك مع شخصية الملك بطرق مباشرة وأحيانًا غير مباشرة. ولكن الأمر في مجمله وبصورة استعارية أشار لي إلى الرأي السابق لهانزبيتر آمان (في فصل الفيديو كوسيط (جديد/ دخيل) على مشهدين) عن وسيط الفيديو عمومًا عندما ذهب في الثمانينيات بكاميرته إلى اللاجئين في سويسرا قائلاً لي:

“أردتُ أن أعطيهم صوتًا!”.

جعلني ذلك الأمر أيضًا أتأمل في إمكانات تكوين الطبقات الاجتماعية، وتحديدًا وبصورة مجردة وليست معيارية، فهل تحتاج الطبقة -كي تصبح طبقة- إلى وسيطٍ يقدمها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يحتاج ذلك الوسيط إلى خصائص تجعله مرنًا وسائلاً؟