في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

هل لو كانت السينما فنًا جديدًا الآن، لأصبحت مصر ثاني مكان في العالم يعرض فيلمًا سينمائيًّا؟ سؤال من ضمن الأسئلة التي تحاول هجاء الحاضر بالتحسر على “الزمن الجميل”.. حين كان سكان هذه البلاد قادرين على تحقيق “المعجزة”، وهم الآن غارقون في العجز عن فعل أي شيء. وهذه طريقة في التفكير تشبه صناعة الإعلانات التجارية.

ولأن التاريخ لا يعرف “لو”، يمكننا أن نعيد صياغة السؤال لتصبح: لماذا وصلت السينما مصر بهذه السرعة؟

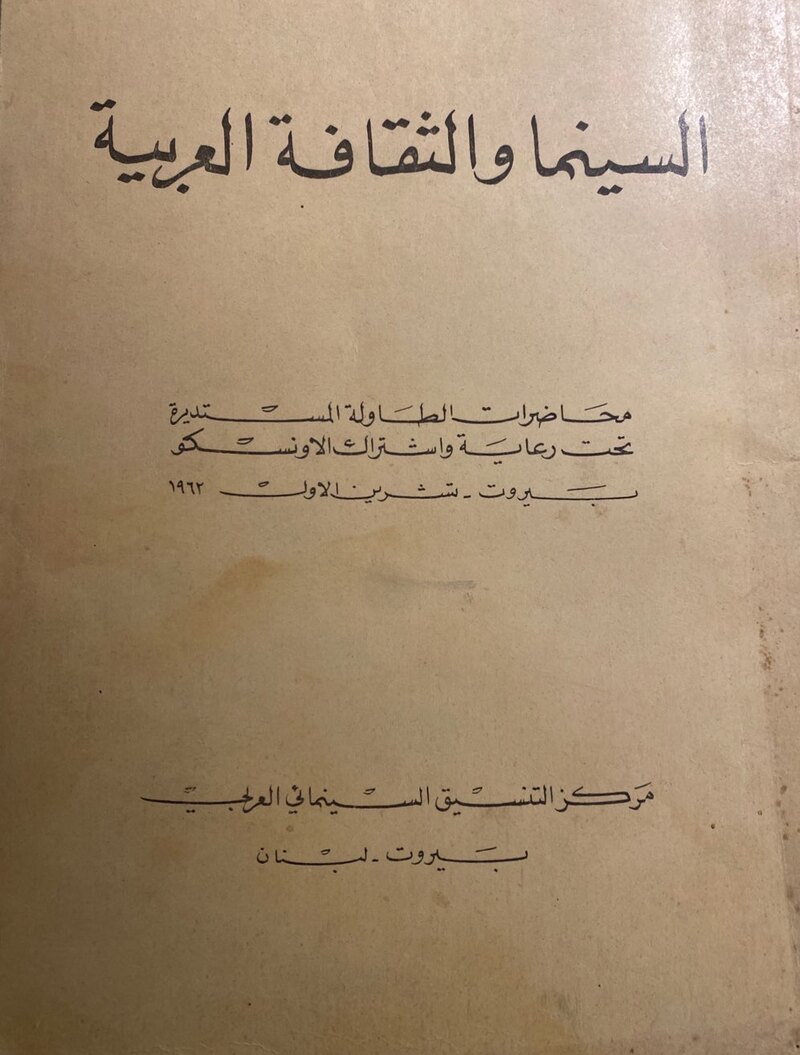

لتحاول فهم “ديناميك” الحياة في مصر الذي سمح بنمو فن حديث، في الوقت الذي كان يمثل صدمة بالنسبة لمجتمعات مصنفة باعتبارها “أكثر نمو وتقدمًا”.. هذا الديناميك أحد شواغلنا الأساسية في مدينة، ننقب، وننبش، ونفكك في ركام كبير نصنع منه أرشيفنا الخاص #أرشيف_مدينة لنكشف الطاقات الحية التي يمكننا بها فهم ما حدث، والوصل مع ما سيحدث. وفي واحدة من جولات الغطس وجدنا كتابًا لا يوحي عنوانه بشيء مثير؛ مجرد “سجل” محاضرات تقيمها مؤسسة دولية وفروعها الإقليمية، وموضوعه من عناوين مكررة قتلت بحثاً لكي لا تصل إلى شيء غالبًا، أو لتدور الكلمات بلا جاذبية كأنها تعاويذ تحل محل التواصل. “السينما والثقافة العربية” عنوان الكتاب، والعنوان الشارح يقول إن بداخله “محاضرات الطاولة المستديرة تحت رعاية واشتراك الأونسكو (الطريقة القديمة التي تكتب بها كلمة اليونسكو معربة)، المكان بيروت، الزمان تشرين الأول (أكتوبر) 1962، الناشر: مركز التنسيق العربي، بيروت لبنان”.

حاولنا كثيرًا البحث عن المركز أو تتبع آثاره أو مصيره وماذا فعل وإلى أين انتهت به الأحوال، لكننا حتى كتابة هذه السطور لم نجد شيئًا سوى ورود المركز كجهة نشر في هوامش بعض الأبحاث والكتب. مقدمة الكتاب تقول إن المركز ولد مع الطاولة المستديرة 1962، وهو كما تصفه المقدمة:جهاز صلة وتنسيق وإعلام واستقصاء.. أشرف على إصدار “الكتاب الذي يتضمن محاضرات الطاولة، في نفس العام والذي يليه، وفي نهاية المقدمة طلب “من جميع الذين يتناولون هذا المجلد أن يساعدوا المركز العربي في متابعة نشاطه مزودين إياه بخبرتهم ونصائحهم وموفرين له كافة المعلومات التي قد تكون لديهم”. ألم يستجب أحد للطلب، لهذا انتهى المركز بصدور محاضرات 1963؟ لا نعرف على وجه الدقة، كما لم نجد أي معرفة بما يذكر في نفس المقدمة عن أنه “في تشرين الثاني (نوفمبر) 1961 أقام لبنان، في بيروت، مهرجانًا دولياً للسينما؛ وهو الأول من نوعه في العالم العربي “وأنه إزاء نجاح هذه البادرة؛ وخاصة في أوساط السينما العربية فقد تقرر إقامة هذا المهرجان سنويًّا”! لم نجد معلومات ولا ذكرًا لهذا المهرجان. وفي كتاب السينما في الوطن العربي؛ إصدارات عالم المعرفة، للكاتب والباحث جان أليكسان، ذكر للمحاولات في دمشق على هامش معرضها الدولي في آخر الخمسينيات، لكن لا ذكر هذه البادرة في بيروت؛ وهي معلومة مهمة في تاريخ مهرجانات السينما العربية المثبت أن أولها انتظامًا كانت أيام قرطاج (1966)، والمهرجان الدولي الوحيد هو مهرجان القاهرة الذي بدأ في 1976.

…

كان هذا أول الغطس، وحصاده محاضرة للمخرج المسرحي جلال الشرقاوي، عنوانها من النوع الثقيل: “السينما العربية: وضعها الراهن ونزعتها”.

جلال الشرقاوي الذي أودت الكورونا بحياته منذ أسابيع، معروف بالنسبة لأجيال كاملة أنه مخرج المسرحية الشهيرة “مدرسة المشاغبين”، وهو بالفعل أحد كبار مخرجي المسرح، وصاحب فرقة “مسرح الفن” واسمه على عدد كبير من المسرحيات الناجحة بخلطة “مسرح القضايا الراهنة القادر على تحقيق مكاسب تجارية”. كما مثَّل للتليفزيون والمسرح بحضور فخيم الصوت والأداء، وأخرج أفلامًا، لكن هنا يظهر اسمه للمرة الأولى مقترنًا بأبحاث ومؤلفات في السينما. وغالبًا كان هذا جزءًا من دراسته في دبلوم الإخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962. وهو بالفعل يذكر في نهاية المحاضرة (ما يزيد عن 50 صفحة من بين 137 صفحة هي كل الكتاب) أن الجزء الخاص بالجمهورية العربية المتحدة (الاسم الرسمي لمصر في تلك السنوات) “هو ملخص ما جاء في مذكراتي عن معهد الدراسات العليا للسينما: تجربة حول تاريخ السينما في الجمهورية العربية المتحدة”. ومن هذا الجزء اخترنا الأقواس التالية..

في عام 1896 عرض في الإسكندرية الفيلم السينمائي الأول (شريط مضيء) في صالة داخلية من المقهى المسمى “زافاني”. وبسبب نجاح هذا العرض الأول، استورد بعض الممولين والتجار الأجانب أفلامًا أخرى وأنشأوا صالات سينمائية. وفي عام 1908 كان في القاهرة 5 صالات، والإسكندرية 3، وبورسعيد وأسيوط والمنصورة واحدة لكل منها. وسرعان ما مل الجمهور من المداومة على مشاهدة هذه الأفلام المستوردة والمخصصة لمشاهد أجنبي ولا صلة تربط بينها ومجهولة من الشعب المصري.

ففي الإسكندرية أحضر السيد “لاجارن” من الخارج كاميرا وكاميرامان لالتقاط مشاهد محلية بحتة استهوت المشاهدين المصريين. وعرضت منذ سنة 1912 المشاهد التالية: ساحة الأوبرا في القاهرة – السياح على ظهر الجمال في الأهرام – عودة خديو الإسكندرية في شوارع الإسكندرية – الخروج من القداس في كنيسة القديسة كاترين – حركة ذهاب وإياب المسافرين في محطة سيدي جابر. وبعد ذلك بوقت قليل، فكر الأجانب في الإسكندرية في إنتاج أفلام دراماتيكية، يقينًا منهم بأنها ستدر عليهم أرباحا طائلة.

ومن بين أصحاب هذه الفكرة “البيرتو دوريس” وهو مصور في الإسكندرية، وقد أسس عام 1917 مع بعض الرعايا الإيطاليين الشركة السينمائية الإيطالية – المصرية التي مولها بنكو دي روما. وقد شيدت هذه الشركة بعض المباني جعلت سقفها وجدرانها من الزجاج لتسليط النور اللازم لالتقاط المشاهد. ثم استعانت بالإيطالي “أوساتو” لتحقيق إنتاجاتها الأولى: شرف البدوي – الزهور القاتلة – نحو الهاوية.

فوزي الجزايرلي

وفي عام 1918 عرضت هذه الأفلام (التي تتراوح مدتها بين 30 و45 دقيقة) على شاشة سينما “سانتكلير” في الإسكندرية، ولكن دون أي نجاح، إذ أن مواضيعها غير المتناسقة ومشاهدها المعدومة الصلة وعناوينها باللغة الفرنسية وممثليها غير المصريين، أدت إلى إخفاقها. بالإضافة إلى ذلك، تضمن فيلم “الزهور القاتلة” بعض آيات قرآنية مشوهة مما حمل السلطات المصرية على وقف متابعة عرض الفيلم، فانسحب بنكو دي روما وحلت بعدئذ الشركة السينمائية الإيطالية – المصرية.

أما التجربة الأولى في تحقيق شريط قصير يمكن اعتباره مصريًّا إلى حد ما، فكانت فيلم “مدام لوراتا” عام 1918 الذي لعب أدواره ممثلو فرقة دار السلام (فرقة فوزي الجزايرلي) حي سيدنا الحسين، وأخرجه لاريشي ثم عرض في صالة سينما “الكلوب المصري”. وبعد أن عاد الشاب المصري محمد بيومي من ألمانيا ومعه الآلات ولديه بعض الثقافة السينمائية، التقط أمين عطالله الممثل الهزلي ورئيس فرقة مسرحية، مشاهد “الموظف” (الباشكاتب)، وهي تمثيلية كانت الفرقة المذكورة قد قدمتها على المسرح.

أما موضوع هذه التمثيلية فهو قصة مستخدم وقع في غرام إحدى الراقصات، واختلس مبلغًا لا يستهان به في المال. وعندما أوقف وزج في السجن، تعرض لجميع الحوادث المؤلمة فحاول الخروج منها. وقد صُورت المشاهد في مديرية شرطة القاهرة وشوارعها، وقام بتمثيل الأدوار كل من أمين عطا الله وبشارة واكيم وعلي طبنجات وأوديل ليسفي، ودام العرض ثلاثين دقيقة وأحرز نجاحًا مرموقًا.

إثر هذا النجاح أقدم أمين عطا الله على صنع فيلم آخر “البحر بيضحك ليه” وهي لازمة أغنية سائدة ومعروفة آنذاك. وعهد إلى أورفانيللي بتصوير هذا الفيلم، وفور إنجازه حمله عطا الله وعرضه في لبنان، ليكون أول فيلم مصري يعرض في الخارج.

في نفس الوقت كان محمد بيومي منهمكًا في تحقيق إنتاجه الأول “المعلم برسوم يبحث عن وظيفة”. لكن وفاة ابنه قطعت الطريق على مشروعه. لاحقًا عاد بيومي إلى دنيا السينما وأسس صحيفة سينمائية “آمون” لم يصدر منها إلا ثلاثة أعداد فقط، تضمن أحدها صورًا لعودة سعد زغلول من المنفى. وفي نهاية المطاف خصص بيومي حقل نشاطه في مراسلة الصحف الأجنبية التي تهتم بالأحداث الآنية وكان يزودها بالطرائف المصرية السينمائية.

وفي الإسكندرية عام 1922 عرض الممثلان الهزليان المصريان فوزي منيب وجبران نعوم شريطًا قصيرًا بعنوان “الخاتم السحري”. وفي عام 1922 أيضًا قام علي القصار(هل يقصد على الكسار نجم الغزليات المسرحية الشهير وقتها) وأمين صدقي وبونفيل بعرض شريط قصير هزلي عنوانه “العمة الأمريكية” وفيه لعب قصار (كسار؟) دور المرأة. ثم في عام 1923 قام ألفيز أورفانيللي بتصوير فيلم هواة مثله بعض المصريين من الطبقة الأرستقراطية، وبعد أن أخرجه رينه تابوريه مدير مترو جولدوين ماير في مصر، بقي على الصعيد الخاص، كما كتبت عنه الآنسة ليا أنطاكي في المقال الذي نشرته لها المجلة الدولية للسينما عام 1953.

ومع أنه لا يمكن اعتبار هذه الأشرطة القصيرة أفلامًا بالمعنى الصحيح، فإن الفضل يعود إليها في كونها حقل اختبار للممثلين الهزليين وللفنيين وأدلة ثبوتية تبين للرأسماليين بأنه يمكن تحقيق إنتاج سينمائي في مصر.

عزيزة أمير

أسست عزيزة أمير الممثلة الهزلية المسرحية الشهيرة مع وداد عرفي، وهو كاتب تركي مقيم في مصر، الشركة السينمائية الأولى في مطلع عام 1927. وكان أول ما أنتجته هذه الشركة فيلم “دعاء الله”. إلا أن عرفي ما لبث أن انسحب بعد أن عانى صعوبات عديدة في تصوير الفيلم المذكور. ولكن عزيزة أمير ازدادت تصلبًا وأعادت التجربة مع الكاميرامان الإيطالي ستيليو كيارينى؛ الذي سبق له أن صور الفيلم في البدء مع عرفي، وعهدت بإنتاجه إلى ممثل مصري يدعى ستيفان روستي الذي كان يتمتع بخبرة سينمائية، بعد أن أقام مدة من الزمن في باريس للتمرس بهذا الفن. أعاد روستي عرض جميع مقاطع الفيلم المبتكرة واحتفظ باثنين منها من أصل أحد عشر. ونتيجة لذلك تبدل الحوار والسيناريو تبدلاً كاملاً: تعلقت إحدى الفتيات القرويات بخطيبها أحمد البدوي المترجم الوسيم الطلعة الذي افتتن بجمال إحدى الأمريكيات فتبعها إلى الولايات المتحدة. وما لبثت ليلى أن أصبحت حاملاً بعد هجر خطيبها لها ففضح أمرها على يد عاشق لها محروم، وقام أهالي القرية ضدها وطردوها بصورة مخجلة. وتدور حوادث الجزء الثاني من الفيلم في القاهرة حيث لجأت القروية وقاست من الشقاء ألوانًا وينتهي الفيلم بهذه المأساة.

قدم ستيفان روستي في هذا الفيلم ليس فقط ممثلين محترفين كأحمد الشراعي، وأحمد جلال، وبمبة كشر وماري منصور ومحمود جبر وحسين فوزي وأليس لازار ومعهم بالطبع عزيزة أمير في دور ليلى ووداد عرفي في دور أحمد، بل أيضا قرويين حقيقيين مثلوا الأدوار الصغيرة، ولم يدخر جهدًا ولا جلدًا لتدريبهم على أداء أدوارهم الثانوية. واستمر العمل بنجاح، ومن ثم صور فيلم طوله ثلاثة آلاف متر. وبما أن السيناريو قد تبدل فقد تبدل أيضا العنوان وأصبح الفيلم الجديد بعنوان “ليلى”. وأخيرا وبتاريخ 16 نوفمبر 1927 عُرض في حفلة مسائية بسينما متروبول. وظهرت آثار الضجة التي أحاطت بالفيلم والمجادلات التي أثارها، فاندفعت الجماهير على التهافت بحماس لمشاهدته، ووجد في الصالة عدد وفير من الفنانين والصحفيين والشخصيات البارزة ليحضروا ولادة السينما المصرية.

وفي الفترة نفسها، بعد أن وجد الإخوان لاما (إبراهيم وبدر لاما) في مصر أرضًا خصبة مجهولة لتحقيق المشاريع السينمائية، أسسا عام 1926 النادي السينمائي “مينا فيلم”. ثم أسسا بعد ذلك الشركة السينمائية “كوندور فيلم” وعرضا إنتاجهما الأول “قبلة في الصحراء”. أخرج الفيلم إبراهيم لاما، ومثَّل فيه بدر لاما وإبراهيم ذو الفقار بالإضافة إلى بعض أجانب الإسكندرية. وصوِّر في صحراء فيكتوريا في ضواحي الإسكندرية. ومع أن هذا الفيلم عُرض قبل فيلم “ليلى” ببضعة أشهر، فإن هذا الأخير يعتبر الأول في تاريخ السينما المصرية؛ لأن الانطلاقة الأولى لفيلم “ليلى” سبقت فيلم “قبلة في الصحراء”. كما أن المنتجة والمخرج والممثلين في فيلم ليلى كانوا جميعهم مصريين. وسرعان ما أصبحت الإسكندرية منافسة خطرة على القاهرة. وقد هيأ الأخوان لاما في الفيلا التي كانا يسكنانها في الإسكندرية، استديو مجهزا بالآلات السينمائية وبمختبر، وأقاما فيها مكتب شركتهما. وخلال موسم 1928-1929 قدما إنتاجهما الثاني “فاجعة فوق الأهرام” إخراج إبراهيم لاما، وتمثيل بدر لاما ووداد عرفي وفاطمة رشدي. وقد اتبع الأخوان لاما هذا الفيلم ثالث: “معجزة الحب” وذلك في عام 1929-1930 بعد أن مهدا له بعض الديكور في الهواء الطلق.

ثم ظهر هاو سينمائي آخر من الإسكندرية يدعى توجو مزراحي، وأنشأ استديو بدائيًّا في باكوس عام 1928 وأطلق عليه اسم “استديو توجو”. وفي هذه الأثناء كان ألفيز أورفانيللي يقيم في حديقته في الفيلا التي كان يسكنها خيمة كبيرة لإيواء جميع أنواع الديكور، واستديو بدائيًّا باسم “ألفيزي” وذلك في المنشية عام 1930 بانتظار الأفلام التي كان بنيته إنتاجها أو الاشتراك فيها.

هذا ما كان يحدث في الإسكندرية، بينما في القاهرة كان يبذل مجهود ضخم لتركيز وإرساء قواعد هذا الفن الجديد. وفي ذلك الحين أنتجت عزيزة أمير فيلمها الثاني “بنت النيل” عام 1928-1929، الذي كتبه محمد عبد القدوس وأخرجه أحمد جلال، وأخذت مشاهده في “بريمفارا” بين الأقصر ومأوى للمجانين وإحدى الحانات الليلية. ثم عرض في الرابع من نوفمبر سنة 1929 في سينما “أولمبيا”. وكان الكاميرامان الإيطالي ستيليو كياريني يبذل كثيرًا من النشاط، فقدم عام 1929 فيلمه الكوميدي الأول “كشكش بيه” الذي أحرز نجاحًا باهرًا مع النجم السينمائي نجيب الريحاني، الكوميدي الشهير الذي سبق له أن لعب على المسرح دور الشخصية نفسها، وهي شخصية جلالة كشكش بيه، مختار القرية، الثري الكبير، ولكنه أبله يخدع بسهولة؛ فبعد أن باع في آخر السنة منتجاته من القطن، تعرض لراقصات الكباريه اللواتي استنزفن ماله وسخرن به. ثم عاد أدراجه إلى القرية لاعنًا شر المدن ومقسمًا ألا يخدع ثانية.

وبفضل هذا النشاط السينمائي كسبت القاهرة الجولة، واسترعت انتباه رجال المال والصناعة، واجتذبت كذلك الهاوي الشاب السكندري توجو مزراحي الذي تمكن صنع فيلم “الكوكايين” حيث لعب دور البطولة فيه بلقب “المشرقي”. وقد أحرز هذا الفيلم نجاحًا ماليًّا باهرًا مما شجع السينمائي الشاب على إعادة التجربة، فعرض فيلمه الثاني “خمسة آلاف وواحد” في عام 1930-1931. وقد حث هذا النجاح المتعاقب الإخوان لاما على مغادرة الإسكندرية والإقامة في القاهرة.

وفي هذه الأثناء كانت آسيا، بعد فيلمهما الأول “حسناء الصحراء” تحضر فيلمها الثاني: “وخز الضمير” الذي أوكلت أمر إخراجه لإبراهيم لاما. وكان بنك مصر قد أسس “شركة مصر للمسرح والسينما” بتاريخ 25 تموز سنة 1925. لكن هذه الشركة لم تهتم إلا بالمسرح فقط دون أي نشاط سينمائي لأن طلعت باشا حرب رئيس البنك لما لمس أن الجمهور لم يأخذ السينما على محمل الجد بعد، اعتقد أنه من الأفضل إنجاز المشاريع السينمائية تدريجيًّا. فخصصت الشركة جهودها مبدئيًّا في إنشاء مختبر في إحدى القاعات على سطح مبنى مطبعة مصر، وبعد ذلك اشترت مختبر محمد بيومي، وأوفدت هذا الأخير إلى أوروبا لشراء الآلات والمعدات الناقصة. وكان هذا المختبر يضم معامل للتظهير والسحب والتنشيف.

ثم ظهر محمد كريم وهو شاب من هواة السينما، آتيا من الخارج، حيث اقتبس بعض الخبرة في الحقل السينمائي وأراد أن ينطلق في إخراج الأفلام. فكر كريم في أن يحمل إلى الشاشة “زينب” وهي رواية الدكتور محمد حسين هيكل باشا. واتصل بصديقه يوسف وهبي الذي قرر إنتاج الفيلم. فتعاقد مع جاستون مادري المدير الفني لشركة مصر بصفة كاميرامان لتصوير مشاهد الفيلم بواسطة آلات الشركة. ويدور الموضوع حول صراع نفساني ينتاب شخصًا يدعى حامد وهو مالك عقاري، مشتت بين حبه لزينب تلك الفتاة القروية الحسناء وكبريائه الذي يأبى عليه إلا أن يتزوج من عزيزة، الفتاة المنحدرة من سلالة كبار البرجوازيين. وأتاح هذا الموضوع أمام هيكل الفرصة لمعالجة مشكلات اجتماعية وسياسية والتعبير، في الوقت نفسه، عن حبه العميق للطبيعة؛ فمن هذه الرواية استلهم كريم فيلمه الأول الذي عُرض في الخامس عشر من أبريل سنة 1930 في صالة متروبول، بنجاح باهر.

المخرج محمد كريم يراجع أحد المشاهد في الأستوديو

أدرك المنتجون المصريون فورا مدى الاستفادة من الفيلم الناطق كوسيلة جديدة لتقديم المغنى والرقص الشرقي للجمهور العربي بمناسبة موضوع مأخوذ عن الواقع المحلي. وكان الإخوان بهنا أول من شق الطريق بأن قرروا إنتاج أول فيلم مصري ناطق “أنشودة الفؤاد” الذي تضافرت عليه مجموعة من النجوم المصرية: نادرة وهي من أشهر المغنيات، وزكريا أحمد المغني الشهير والمؤلف المصري المعروف، وجورج أبيض الذي كان تلميذا لستيفان لأربع سنوات والكوميدي المسرحي المشهور في عصره، ودولة أبيض وعبد الرحمن رشدي النجمين السينمائيين المصريين اللامعين، والمخرج ماريو فولبي والمؤلف ن. لازار، بينما كتب أغنيات الفيلم الكاتب العربي الشهير عباس العقاد. وصورت مشاهد الفيلم في استديو “اكلير” باريس، وعُرض في 14 أبريل 1932 في صالة سينما ديانا. لكن لسوء الحظ أخفق الفيلم نسبيًّا، ولم يدر الأرباح التي كان يأمل بها الإخوة بهنا، وكان السبب الذي بعث الأمل بنجاح هذا الفيلم، أي الأغاني الشرقية، هو ما أدى إلى إخفاقه.

وكتبت مجلة الكواكب (في مارس سنة 1960) عن الأغنية الشرقية شارحة لنا أسباب هذا الفشل “إن الأغنية الشرقية لها طابعها الخاص وتقاليدها التي استوطنت في الأذهان منذ قرون دون أن يطرأ عليها أي تبديل. ونذكر من هذه التقاليد “التخت” وإعادة المقاطع والإصرار على إذكاء لذة المستمعين، ولحن الأغنية البطيء، ولا مجال هنا لتعداد كل ما تتضمنه الأغنية الشرقية من ترديد التخت للازمة والأجوبة التي تليها. بالإضافة إلى ذلك فالمغني أو المغنية العربية بحاجة إلى الافتتاحية الموسيقية للأغنية (الدولاب) ليتلبسه الجو ويدخل ببطء إلى أعماق اللحن وإلى لون الأغنية التي لا تلبث أن تأخذ بمجامعه كل مأخذ. فهذه الخصائص التي تتميز بها الأغنية الشرقية لا تتفق مع الفن السينمائي، ولا تلبث أن تصبح مملة لكل مشاهد، حتى وأيضا لهواة الأغاني الشرقية المتحمسين”.

وبالفعل فإن المغني أو المغنية الذي يظهر على الشاشة لتأدية لحنه كما يفعل على المسرح يرافقه التخت، إنما يستعمل كامل وقته قبل أن ينفعل بالافتتاحية الموسيقية التي تدوم ثلاث دقائق تقريبًا. ثم ينتقل إلى دور التنفيذ بإيقاع بطيء وإعادة المقاطع إلى أن يستغرق مجموع الأغنية بين 15 و20 دقيقة. لذا فان الفيلم كان أبعد من أن يفوز بالنجاح المرتقب، وهذا ما خيب ظن الأخوة بهنا، وحملهم على ترك الإنتاج لينصرفوا بكامل نشاطهم إلى جمع الأموال اللازمة للأفلام الأخرى. فأسسوا حينئذ الشركة الأولى لتوزيع الأفلام في الشرق. وقد داومت هذه الشركة، منتخبات بهنا فيلم، عملها بنجاح حتى يومنا هذا.

أعجب محمد كريم بالفيلم الناطق، وبدأ العمل فورا؛ إذ قرر مع صديقة يوسف وهبي إنتاج فيلم “أولاد الذوات” وهي قطعة مسرحية مثلها يوسف وهبي نفسه وأحدثت صدى كبيرًا. ولإنتاج هذا الفيلم، كان أول ما يجب عمله تحسين الاستديو المؤقت الذي أسسه وهبي على عجل لأخذ مشاهد فيلم “زينب” ووضعه بعد ذاك تحت تصرف الفيلم الجديد، بعد اكتمال تجهيزه بالآلات والمعدات اللازمة لأخذ المشاهد الداخلية. وفي هذا الاستديو أخذت مشاهد القسم الصامت من الفيلم باستخدام الديكور الذي وضعه محمد كريم نفسه، بينما أخذت مشاهد القسم الناطق في باريس. ثم عرض فيلم “أولاد الذوات” في صالة سينما رويال بتاريخ 14 مارس سنة 1932 وأحرز نجاحًا عظيمًا.

أما محسن صابو المهندس الإيطالي والمصري التبعة الذي تخصص في إخراج المشاهد الناطقة بواسطة الآلات الصامتة القديمة في صالات بمستوى الحي أو المقاطعة، فقد راودته فكرة إنشاء مسجل للصوت على الأفلام وذلك عام 1931. وفي السنة التالية تمكن من التقاط خطاب العرش في البرلمان بواسطة الراديو بينما كان أحد رفاقه يأخذ المشاهد الصامتة. ثم وفق بين الاثنين بما أمكن من التناسق وعرض المشاهد في صالة سينما “النصر” وأحرزت نجاحًا باهرًا. وقد شجعه هذا النجاح على تجهيز صالة صغيرة كمركز للتسجيل السينمائي (اوديتوريوم). وقد حقق النجاح الذي أحرزه فيلم “أولاد الذوات” وصالة التسجيل التي أنشأها صابو ازدهارًا سينمائيًّا واسع النطاق. وكانت الأفلام تصور دائمًا صامتة ثم بعد جمعها يسجل الصوت جزئيًّا.

وهكذا أنتجت آسيا الأفلام التالية: عندما تحب المرأة (1932-1933)، وعيون ساحرة (1933-1934)، وشجرة الدر (1934-1935) وهو أول فيلم تاريخي يعالج تاريخ هذه الملكة المصرية. وقد صورت مشاهد هذا الفيلم في “هليوبوليس بالاس أوتيل”. وأنتجت أميرة عزيز فيلم “كفر عن خطيئتك” عام 1932-1933. أما نشاط توجو مزراحي فقد فاق كل شيء إذ حقق للسينما المصرية سلسلة من النكات والهرج بلغت في مجموعها 16 فيلمًا وذلك خلال موسم 1938-1939، واستخدم لها نجوم الكوميديا الأكثر تألقا آنذاك: فوزي الجزايرلي في “المندوبان” (1933-1934)، و”الدكتور فرحات” (1934-1935)، و”البحار” (1935-1936)، وشالوم في “شالوم الترجمان” (1934-1935)، و”العز بهدلة” (1936-1937)، و”شالوم الرياضي” (1937-1938)، وعلي القصار في “غفير الدرك” (1936-1937)، و”الساعة سبعة” (1937-1938)، و”التلغراف” (1937-1938)، و”عثمان وعلي” (1938-1939). وكان حوار هذه الأفلام غير متزن؛ بمعنى انه كان يتخلله أشياء غير منطقية وحالات مصطنعة أو مختلفة ومبالغات وحزازير سهلة. وهكذا كان فوزي الجزايرلي يمثل دائما مع ابنته إحسان ويقوم بدور “المعلم بحبح” وابنته بدور “أم أحمد”، وكان هو يمثل ذلك الزوج الأبله الضعيف بينما هي الزوجة السمينة المدعية التي ترهقه دومًا. وكان الهدف الوحيد إثارة ضحك المتفرجين بأي ثمن!

بدر لاما

اتجه الأخوان لاما نحو الأفلام ذات اللون البدوي، كفيلم “معروف البدوي” و”الكنز المفقود”. ولم يكن هذا النوع من الأفلام غريبًا عن الشاشة المصرية؛ فقد كان الإخوان لاما سباقين إليه مع الفيلم “قبلة في الصحراء” ( سنة 1927-1928). وكان من البديهي بالنسبة للصحراء وللأهرام وللطقس الجميل الذي كان يتخلل القسم الأكبر من فصول السنة، وللشمس المشعة وللافتقار إلى التقنية والمعدات لتحقيق المشاهد الداخلية، أن يتجه المخرجون إلى المناظر الطبيعية في البلاد.

هل يمكن الاعتقاد بأن الأخوين لاما قد أرادا، بواسطة هذه الأفلام التي تعالج التقاليد البدوية: الشرف والبسالة والأخذ بالثأر، أو التي تروي قصة حب خيالي أو عذري، أن يكونا “رعاة البقر” (Western orientaux)! ومع ذلك لم يقتصر إنتاجهما على هذا النوع، فقد أنتجا أيضًا أفلاما دراماتيكية كفيلم “الهارب” على سبيل المثال (1936-1937) وفيلم “شبح الماضي” (1937-1938).

ومع النجاح الذي أحرزته فقد تخللها من البداية حتى النهاية، تعقيدات جامحة، وأحداث لا تصدق. وأخذ الإنتاج السينمائي المصري بالازدياد شيئًا فشيئًا وبدأت أفلام أخرى تظهر إلى الوجود؛ فقدمت فاطمة رشدي فيلم “الزواج” (سنة 1932)، وأسست بهيجة حافظ شركة “فنار فيلم”؛ وقدمت إنتاجها الأول “الضحايا” 1932-1933 الذي يعالج مساوئ المخدرات وتأثيرها الرهيب على من يتعاطونها. وتبعه فيلم “الاتهام” (1933-1934)، وفيلم ثالث “ليلى بنت الصحراء” في عام 1936-1937. وحاول فوزي الجزايرلي بدوره إنتاج سلسلة أفلام حافظ فيها على شخصية “المعلم بحبح”. وأنتج علي القصار كذلك الأمر بعض الأفلام حيث قامت فيها شخصية “العبد ذي القلب البسيط” بالدور الرئيسي.

وقد أذكى نجاح هذه الأفلام الحماسة في صدر نجيب الريحاني لمجابهة الإنتاج وحتى الإخراج. فقدم عام 1933-1934 فيلم “ياقوت أفندي” المأخوذ عن المسرحية الشهيرة “طوباز” لمؤلفها “بانيول” والتي قام هو نفسه بتمثيلها مع إيميه بروفانس الممثلة الفرنسية. ثم أنتج الريحاني فيلمه بالاشتراك مع الشركة الفرنسية “جومون” وكان ذلك أول إنتاج مشترك مصري/فرنسي. وفي هذا الفيلم تخلى الريحاني لأول مرة عن شخصية “كش كش بيه” وقام بدور مدرس فقير الحال يعمل في مدرسة خاصة ويتعرض لسوء معاملة المدير وأهل التلامذة والتلامذة أنفسهم. وإذا ما ألقينا نظرة على الشخصيات التي سبق ذكرها: “المعلم بحبح” هذا الزوج الضعيف الفقير، والقصار في دور “العبد ذي القلب البسيط” المخدوع، والريحاني في دور “المدرس التعيس الحظ” وأحيانًا في دور والموظف الصغير”، هذه الشخصيات التي عاشت فترة طويلة من الزمن في أذهان المصريين، وإذا ما أضفنا عليها الأفلام الدراماتيكية الكئيبة المفجعة التي يخضع فيها أشخاصها إلى القدر المحتوم، لسرعان ما أدركنا نفسية المصريين في تلك الحقبة من الاحتلال ولوجدانهم “سلبيين فقراء ينصاعون إلى حتمية القدر”.

لم يتردد محمد عبد الوهاب أيضًا في الاتجاه للسينما بفيلمه الغنائي “الوردة البيضاء” في عام 1933-1934 إخراج محمد كريم. ولم يكتف عبد الوهاب بالاستوديوهات المصرية بل تخطاها إلى الاستوديوهات الفرنسية لأخذ مشاهد فيلمه. ومنذ بداية هذا الفيلم، كرَّس كريم عبقريته ونشاطه السينمائي لأفلام عبد الوهاب الموسيقية. وقد أنتج لحساب هذا الأخير الأفلام التالية: “دموع الحب” عام 1935-1936، مع نجاة علي، و”يحيا الحب” سنة 1937-1938 مع ليلى مراد.

محمد عبد الوهاب على غلاف عدد خاص للسينما سنة 1940 من مجلة الإثنين والدنيا

أما يوسف وهبي الرجل الطموح، فبعد التجربة التي مر بها كمنتج مع فيلم “زينب” وكمنتج ومؤلف وهزلي معًا مع فيلم “أولاد الذوات” فقد أضاف حلقة جديدة على طاقاته بالاتجاه إلى الإخراج. وبالفعل فان وهبي لم يتدخل إلا جزئيًّا في إخراج “أولاد الذوات” ربما اعتقادًا منه بأن أفكار وهبي كمؤلف لا يمكن إنتاجها إلا بواسطة وهبي “كمخرج”. وأخذ وهبي يحول مسرحياته التي بلغت ذروة النجاح إلى أفلام: الدفاع عام 1934-1935، وساعة التنفيذ عام 1936-1937، والمجد الخالد عام 1937-1938. ولم تختلف هذه الأفلام كثيرًا عن التمثيليات نفسها: فهي ترتبط بالحوار وبالأوضاع الدراماتيكية وبالمزيد من التأثيرات المسرحية.

وهكذا ولدت المدرسة المسرحية في دنيا السينما، والتي تعاني منها السينما حتى يومنا هذا. وشعر طلعت باشا حرب، حاكم بنك مصر أن الصناعة الجديدة الناشئة يمكنها أن تسجل انطلاقًا منقطع النظير في الحقلين المالي والاقتصادي، فقرر القيام بمشروع سينمائي ضخم: تأسيس استديو كامل وحديث، ولهذا الغرض سافر إلى أوروبا لزيارة الاستوديوهات الكبيرة الفرنسية والألمانية. ثم بوشر في بناء استديو مصر في الجيزة بعد أن أطلق عليه هذا الاسم في مطلع عام 1934. ثم قرر مجلس إدارة الاستديو منحا لأربع تلامذة هم السادة: أحمد بدرخان وموريس كساب وإرسالهما لدرس الإخراج السينمائي في باريس، ومحمد العظيم وحسن مراد وإرسالهما لدرس التصوير السينمائي في ألمانيا. ولما علم طلعت باشا حرب بأنه يوجد في ألمانيا بعض المصريين من يتلقنون على حسابهم الخاص، الفن السينمائي، كنيازي مصطفى في حقل الإخراج، ومصطفى والى في حقل الأجهزة السينمائية والصوت، وولي الدين سامح في حقل الديكور، اقترح عليهم مناصب تتفق مع اختصاصاتهم في استديو مصر وذلك فور عودتهم إلى القاهرة. وطلب أيضًا إلى مصطفى علي أن يجهز استديو مصر بأحدث الآلات السينمائية. وفي نهاية عام 1934 وصل مصطفى والي إلى القاهرة حاملاً عدسات التصوير وآلات المونتاج وآلات التسجيل والإضاءة (الأنوار الكاشفة). وقام بنفسه بتركيب هذه الآلات بمساعدة المنتج الألماني “فريتز كرامب” الذي عمل مستشارًا فنيًّا في استديو مصر. وفي آخر عام 1935 عاد المتخصصون الأربعة من أوروبا وسرعان ما تسلم كل منهم منصبه.

وفي العاشر من أكتوبر سنة 1935 دشن استديو مصر رسميًّا، فأقيمت بهذه المناسبة حفلة شيقة ضمت أكثر من خمسمائة مدعو من بينهم شخصيات مالية، وسياسية، وفنية وأدبية وصحفية. وقد دهش المدعوون لرؤية هذا الاستديو الضخم، الأنيق، حديث التجهيز. وكان الإنتاج الأول لاستديو مصر الفيلم الموسيقي الكبير “وداد” تأليف أحمد رامي، وإخراج المخرج الألماني فريتز كرامب الذي كان أحمد بدرخان مساعده الأول، وأحد تلامذة الاستديو المتخصصين. وقد أُسند الدور الرئيسي فيه إلى الآنسة أم كلثوم الملقبة “بنجمة الشرق”. وأحرز هذا الفيلم نجاحًا صاعقًا بالنظر إلى وسائل الاستديو الفنية ولصوت أم كلثوم. ثم أنتج استديو مصر فيلمًا آخر من اللون الموسيقي “شيئًا من لا شيء” وذلك عام 1938-1939، تمثيل نجاة علي وعبد الغني السيد، واخرج أحمد بدرخان.

وفي العاشر من أكتوبر سنة 1935 دشن استديو مصر رسميًّا، فأقيمت بهذه المناسبة حفلة شيقة ضمت أكثر من خمسمائة مدعو من بينهم شخصيات مالية، وسياسية، وفنية وأدبية وصحفية. وقد دهش المدعوون لرؤية هذا الاستديو الضخم، الأنيق، حديث التجهيز. وكان الإنتاج الأول لاستديو مصر الفيلم الموسيقي الكبير “وداد” تأليف أحمد رامي، وإخراج المخرج الألماني فريتز كرامب الذي كان أحمد بدرخان مساعده الأول، وأحد تلامذة الاستديو المتخصصين. وقد أُسند الدور الرئيسي فيه إلى الآنسة أم كلثوم الملقبة “بنجمة الشرق”. وأحرز هذا الفيلم نجاحًا صاعقًا بالنظر إلى وسائل الاستديو الفنية ولصوت أم كلثوم. ثم أنتج استديو مصر فيلمًا آخر من اللون الموسيقي “شيئًا من لا شيء” وذلك عام 1938-1939، تمثيل نجاة علي وعبد الغني السيد، واخرج أحمد بدرخان.

لم يكتف استديو مصر بهذا اللون من الأفلام، بل حاول إنتاج الأفلام الهزلية، فقدم عام 1937-1938: “الحل الأخير” إخراج عبد الفتاح حسن، و”سلامة في خير” إخراج نيازي مصطفى، ويعود الفضل في تطوير الفيلم الكوميدي إلى استديو مصر. وفي فيلم “سلامة في خير” لم يعد اللون الهزلي مرتبطًا بالألغاز والحزازير، بل بحالات مدروسة درسًا وافيًا، وأصبح التمثيل طبيعيًّا، والموضوع بعيدًا عن المبالغة، ولا يحاول استفزاز الضحك بشتى الوسائل. فالاهتمام كله موجه إلى تكوين نماذج مثالية.

ثم عمد استديو مصر كذلك إلى تجربة الفيلم البطولي الوطني. فطلب إلى واضع حوار ألماني كتابة لاشين عام 1938-1939 وترجمتها إلى اللغة العربية أحد موظفي الاستديو. ويروي الفيلم قصة ملك ظالم يحكم بالقوة. وعُرض فيلم لاشين في الوقت الذي قدم فيه الوزير الأول النحاس باشا استقالته بسبب خصومته مع الملك الأسبق فاروق. فأوقفت الحكومة الجديدة الفيلم ومنعت عرضه. لكن طلعت باشا حرب تدخل لدى القصر الملكي وتمكن من رفع قرار المنع. وفي حقل الإنتاج بالنسبة لاستديو مصر يجب أن نذكر أيضًا الصحفية السينمائية (حوادث مصر) النصف شهرية، تصوير وإخراج حسن مراد ولا تزال هذه الصحفية تصدر بصورة منتظمة حتى يومنا هذا (في الخمسينيات).

وهكذا فإن ولادة استديو مصر كانت مرحلة مهمة في تطوير السينما المصرية. إذ تعود وفرة شركات الإنتاج وعدد الأفلام المتصاعد باستمرار: من ثلاثة أفلام عام 1931-1932 إلى ثلاثة عشر فيلمًا عام 1935-1936 إلى سبعة عشر عام 1936-1937 لتأثير ولادة استديو مصر، مما أدى إلى تأسيس استديوهين آخرين: استديو لاما عام 1936 واستديو ناصيبيان عام 1937. ليكون في مصر إذن في ذلك آنذاك أربع استديوهات: رمسيس، ومصر، ولاما، وناصيبيان.

عندما نشبت الحرب العالمية الثانية كان للفيلم المصري قواعد متينة. ارتفع الإنتاج من معدل 9 أفلام في موسم 1938-1939 إلى 26 فيلما في موسم 1944-1945، بينما بلغ مجموع الإنتاج العام في المرحلة الممتدة بين 1939-1944 مائة وستة أفلام، وبلغ عدد شركات الإنتاج أربعًا وعشرين. إلا أن ليست كثرة العدد التي تهمنا فحسب بل بالأحرى تحليل جودة الأفلام المنتجة. فنلاحظ تطورًا فنيًّا في التمثيل وفي الإخراج، وتقدمًا تقنيًّا من حيث الصورة والصوت، وتوسعًا دراماتيكيًّا. فالموضوع هو أحسن بكثير وأكثر رصانة وتنوعًا. والحوار مدروس جيدًا ومحضر تحضيرًا وافيًا.

المخرج كمال سليم يشاهد أحد مشاهد فيلمه “العزيمة”من عدسة الكاميرا

كمال سليم

الحدث السعيد للسينما المصرية في تلك المرحلة كان ولا شك ظهور المؤلف المخرج كمال سليم الذي افتتح موسم 1939-1940 بفيلمه “العزيمة”. فهذا الفيلم هو الأول من نوعه في مدرسة تعتبر جديدة بالنسبة للشاشة المصرية وهي مدرسة “الواقعية”. فللمرة الأولى يعالج سينمائي مصري مشكلة اجتماعية نابعة من صميم المجتمع المصري بشكل واقعي. ففي التقاليد الأشد رسوخًا لدى الجمهور المصري، تقضي العادات باحترام وتقدير الموظفين فقط دون أن تختلط بهم فئات اجتماعية أخرى، كالتجار وأصحاب الحرف، والعاملين المستقلين. وكانت المقارنة بين الموظف الذي يرتدي البدلة والطربوش (أفندي) والتاجر أو المحترف وهما يرتديان “الجلابية” وبين الموظف الذي يقبض راتبًا شهريًّا ثابتًا وبانتظام والعامل الحر المتروك ربحه للقدر. وهذه المشكلة الخطيرة أدت إلى عواقب كان لها أثرها الكلي على المجتمع المصري خاصة في تلك الحقبة بالذات؛ فإذا ما ساعد الحظ شابًا بأن نال شهادة البكالوريا أو الليسانس، كان أمله الوحيد أن يعمل مستخدِمًا لدى الحكومة ليحصل على الضمانة المنشودة وهي الراتب الثابت. وكانت النتيجة أن انطلق الأجانب وحدهم في طريق التجارة والصناعة التي بقيت مفتوحة. وكان أصحاب الشركات التجارية أو الصناعية في مصر ايطاليين ويونانيين وفرنسيين وسويسريين وبريطانيين، وكان من النادر أن نجد مصريًّا واحدًا بينهم. وكانت العائلة المصرية لا تختار زوجا لابنتها (الطبقة المتوسطة والطبقة البورجوازية) إلا موظفًا، مهما ضؤل راتبه، وكانت ترفض العامل الحر حتى ولو بلغ ربحه عشرات الجنيهات المصرية؛ “عصفور باليد خير من مئة على الشجرة”.

وأحرز هذا الفيلم نجاحًا منقطع النظير لم يعرف له مثيل في عالم السينما المصرية. أما هذا النجاح فمرده إلى أسباب عديدة منها: أن المؤلف المخرج عالج موضوعًا اجتماعيًّا مستوحى من صميم الحياة المصرية. وللمرة الأولى شوهد توسع كهذا في الموضوع ملائم ومنيع دون أن يتخلله رقص وغناء. كما أن فيه دراسة دقيقة جدا ومشبعة للاطباع الشعبية المصرية. وقد استغرق كمال سليم من الوقت عدة أشهر بعد أن وضع الخطوط العامة لعناصر الفيلم، تائهًا في أحياء القاهرة الشعبية، متطلعًا إلى الأشخاص الذين كان يريد أن ينقل عنهم تصرفاتهم، مراقبًا حياتهم اليومية، مشيتهم، حركاتهم وتعبيرهم اللغوي، كي يدخل جميع هذه الملاحظات في السيناريو.

ولا شك أن فيلم “العزيمة” جاء صورة رائعة معبرة عن “الشارع المصري”، وقد يكون هذا هو السبب الذي حثَّ كمال سليم وجعله يقترح عنوان “الشارع” على فيلمه. إلا أن الشركة المنتجة رفضت مدعية أنها أرادت أن تعطي صورة عن مصر المعاصرة لا عن الشارع. فالبطل بالنسبة إليها كان محمد الذي تتمثل فيه الذرية المصرية المقبلة، أما البطل، بالنسبة لسليم، فكان الجو العام والمظاهر الشعبية المختلفة: كالمزين، والقصاب والحانوتي والفران.. إلخ، وبالاختصار: الشارع. ولم يكن سليم مضطرًاإلى أن يلجأ إلى هذه العناصر التقليدية، فالتركيب الرائع الذي تميزت به عناصر الفيلم كان وحده كافيًا ليسترعي انتباه المتفرجين حتى النهاية ويضمن الفائدة المرجوة. أضف إلى ذلك الدقة والجد في العمل للتوصل إلى إخراج جيد في إطار تصويري جميل وإضاءة معبرة وإيحائية. ونشير بصورة خاصة إلى المشاهد التي أخذت عن مقهى الحي ومشهد المعركة الأخير. وقد فتح أفاقًا جديدة لمتعاطي فن السينما المصريين، وأثبت لهم بأنه توجد مناهل أخرى للوحي بمعزل عن الرقص والغناء. وسجل نقطة مهمة في إنماء الإنتاج السينمائي الذي بدا منذ ذاك الحين يستوحي مواضيعه من الأوساط الشعبية جاعلاً من المشكلات الاجتماعية محورًا للفيلم. راجع الأفلام التالية: “طاقية الإخفاء”، و“الورشة”، و“بائعة التفاح”، و“ابن البلد”، و”العامل”.

كان كمال سليم سينمائيا واعيًا رسالته كفنان واجتماعي. وقد أدرك أن السواد الأعظم من جمهور السينما إنما هو العامل والمحترف والمستخدم الصغير. وقد انحدر إلى مستوى هؤلاء ليضمن ارتياد السينما من قبل هذا الجمهور بالذات. وبالإضافة إلى ذلك، وفي كل فيلم من أفلامه، جعلنا نستفيد من خبرة اجتماعية يصلح بأن تكون كعظة، ولكن ليس على طريقة الأستاذة أو “مشايخ” الجامع. فالمونولوجيست لا يتكلم عن الجهل لاعنًا إياه، ولا عن الخرافة أو عن التقاليد البالية، ولا عن فضائل الفقراء فاضحًا رذائل الأغنياء. إن ما أنتجه سليم يرمي إلى أبعد مدى من ذلك، ومشكلته مأخوذة من صميم واقع حياة الشعب المصري. وقد مثلت في إطار دراماتيكي وعولجت بتقنية لبقة.

ولكن هل لاحظ سليم، بالرغم من النجاح الهائل الذي أحرزه فيلمه “العزيمة” أن الجمهور المصري يميل نحو الكوميديا أكثر منه إلى الدراما؟ وعلى كل حال فقد عرض فيلم “ليلة الجمعة” في عام 1944-1945 وهو فيلم هزلي مرح، وظل محتفظًا بروح مدرسة “الواقعية”، ففي هذا الفيلم عالج سليم موضوع “السحر” وهي خرافة مرتبطة بالجهل. ساعيًا إلى إحراز نجاح على الصعيد التجاري. فأشرك فيه عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا وضمنه مشاهد رقص وغناء. إلا أن هذا النوع من الأفلام، بالرغم من النجاح الكبير الذي أحرزه، على الصعيد المالي، لم يرض عنه المنتج تمام الرضى من الناحية الفنية، فقد كانت مواهبه وأحلامه على الصعيدين الفني والتقني كانت تطمح إلى غير ذلك، مما جعله يتجه نحو مستلهمات جديدة استوحاها من الأدب العالمي. وإذا ما شاهدنا سليم يتجه نحو فرنسا في تجربته الأولى حول تطبيق الأدب الدولي، مع فيلم “البؤساء” لفيكتور هوجو، فقد اقترض، في تجربته الثانية، من إنجلترا، أحد مؤلفات شكسبير: روميو وجوليت. ولسوء الحظ توفي سليم عام 1945 ففقدت السينما المصرية بوفاته ركنًا من أكبر أركان دعائمها وباعثي نهضتها.

يوسف وهبي و امينة رزق علي غلاف مجلة سيني اميج ١٩٣٧

تقع هذه المرحلة بين نهاية الحرب العالمية الأخيرة وإعلان الثورة المصرية في 23 يوليو 1952. والملاحظة الأولى التي تتبادر للذهن هي زيادة إنتاج الأفلام بنسبة 30⁒؛ فقد ارتفع عدد الأشرطة المعروضة من عام 1939 إلى عام 1944-1945 وهي 106، إلى 364 بين عام 1945 وعام 1951-1952. وازداد كذلك عدد شركات التوزيع؛ فارتفع عدد الشركات التي كانت قائمة خلال فترة ما بعد الحرب أي بين عام 1945 وعام 1951-1952 إلى 120.

وقبل أن نحاول شرح هذا الواقع ينبغي أن نقول كلمة عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رافقت مصر خلال هذه الفترة بالذات.

نعلم أنه بموجب المعاهدة المعقودة بين إنجلترا ومصر، أن مصر اشتركت في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء ومنحت إنجلترا قواعد إستراتيجية. وأدى هذا الوضع إلى إحداث طبقات اجتماعية جديدة تملك وسائل مادية أوفر من ذي قبل. فبادر عدد كبير من الشركات التي لم يسبق لها أن عملت بالسينما من قبل، لا من بعيد ولا من قريب، إلى تأسيس دور للإنتاج، ومنها على سبيل المثال: شركة النسيج بيضا كتان، والشركة المصرية التجارية، والشركة الاقتصادية العامة لأفلام الجابري وغيرها.

كان معظم المشاهدين الذين يرتادون السينما ينتمون إلى فئة العمال والمحترفين من ذوي الأجور الحسنة التي كانت تسمح لهم بالانصراف إلى هذا اللهو الفريد من نوعه آنذاك. ولم يكن يوجد سوى ثلاث فرق مسرحية تنعم بجمهور لا ينتمي إلا إلى الطبقة المثقفة والأرستقراطية. وبالإضافة إلى ذلك كان يوجد صالتان أو ثلاث صالات للتمثيل المسرحي المنوع في روض الفرج وبعض الكباريهات التي كان زبائنها ينتمون بصورة خاصة إلى فئة العسكريين. وفيما عدا العدد الكبير من الشركات السينمائية الجديدة، تأسست شركات أخرى لم تكن غايتها تستهدف فن الشاشة: فمجلة الكواكب (شهر مارس 1960) تلقي نورًا على الغايات الحقيقية التي كانت ترمي إليها هذه الشركات “إن عدد الشركات السينمائية القانونية والمسجلة في سجل التجارة بلغ 148 شركة. وبالإضافة إلى هذا العدد كانت توجد شركات أخرى دون إجازة تعمل خفية لا على إنتاج الأفلام، بل على الاتجار بها، وعلى الأخص بالأفلام غير المصورة في السوق السوداء. كانت هذه الشركات تستحصل على هذه الأفلام من وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة بتوزيعها بسعر عادي (وكانت الأفلام غير المصورة تستورد من الخارج). ثم تبيعها إلى الشركات المرخص بها بأسعار باهظة”.

كما أسس عدد كبير من الممثلين أيضًا شركات إنتاج سينمائي. ونذكر منهم على سبيل المثل: محمد أمين، أمينه رزق، فريد الأطرش، محمد فوزي، أميرة أمير، مديحة يسرى، رجاء عبده، كمال الشناوي، عبد العزيز محمود، يحي شاهين، ليلى فوزي وغيرهم. وأدى العدد الضخم من الأفلام المنتجة سنويًّا، بالنسبة لقلة عدد المخرجين والممثلين، إلى ارتفاع محسوس في الأجور. فقد ارتفعت نسبة الأجور من مئة جنيه مصري إلى 600 أو 700 جنيه ومن 1000 جنيه إلى 3000 أو 4000 جنيه للمثل. ومن 300 إلى 3000 جنيه مصري للمخرج. أما الاتفاقيات المعقودة مع بعض المطربات فقد بلغت قيمتها عشرة آلاف جنيه مصري مع العلم بأن هذه الزيادة قد أصابت جميع أعضاء الفرقة الفنية. الممثلون إذن قليلون والأفلام كثيرة. فنفس الممثل كان يتعاقد لتمثيل عدة أفلام في موسم واحد، وبعض الأحيان ليعمل في آن واحد في فيلمين أو ثلاثة، وكانت نتيجة ذلك أن جاء التمثيل ضعيفًا هزيلاً. وتوجد نتيجة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى وهي تمركز الممثل في دور ثابت لا يتبدل. فكان يكفي للجمهور أن يقرأ اسم الممثل أو المنتج في الإعلان حتى يعرف مسبقًا نوع الفيلم وربما موضوعه، وأخذت المشكلة تتعقد وتزداد خطورة سنة بعد سنة حتى بلغت ذروتها عام 1951-1952.

ولم يقتصر الموضوع على الممثلين الذين كانوا يعيدون أنفسهم في أدوارهم وفي ألعابهم حتى في حركاتهم، بل، وهذا ما يرثى له، تعداه إلى إعادة مواضيع الأفلام نفسها. ومن الصعب أن نقول إن الإنتاج في تلك المرحلة قد اصطبغ بلون أو بألوان معينة. فغالبًا ما كنا نصادف فيلمًا دون أن نتمكن من إعطائه لونًا معينًا. وكنا نقرأ في ملصقات إعلانات الأفلام في ذلك الوقت العبارة التالية: “فيلم كوميدي، دراماتيكي، عاطفي، راقص وغنائي”. وأصبح الفيلم المصري خليطًا، وذلك إرضاءً لجميع الأذواق، على حد قولهم. إلا أنه يمكن تصنيف أفلام تلك الحقبة من الزمن في فئتين على وجه التقريب:

لجأ المؤلف في هذا اللون من الأفلام إلى الوسائل التقليدية، ليحرك عواطف الجمهور وخاصة على الصعيد الشعبي، ويجعلها تتأثر بها. وبالطبع كان الحب يحظى دائمًا بالمرتبة الأولى ويدور من حوله إغراء مريب، واغتصاب، وخيانة زوجية، وسجن وقتل وانتحار وجنون. كل ذلك في إطار من البؤس القاتم بالنسبة للضحية المحببة. وإذا ما عدنا، على سبيل المثل، إلى موسم بداية سنة 1945-1946 لاستخرجنا 23 فيلمًا ميلودراميًّا شعبيًّا عرضت من أصل ما مجموعه 52 فيلمًا:

9 فتيات غرر بهن

2 اغتصاب

3 خيانة زوجية

3 انتحار

2 محاولة انتحار

2 حالة جنون

وعلى ضوء هذه الإحصاءات يمكننا التعرف حالا إلى ما كان يرافق المشاهد من ضعف: فالطباع والمحيط لم تكن مدروسة وكل شيء كان موجهًا نحو المأساة، نحو البحث عن التأثير الجسدي الذي كان التطرق منه إلى أحاسيس الجمهور الشعبي أسهل من أية تأثيرات أخرى على صعيد أرقى.

أما عناصر الأفلام، في معظمها، فيمكن اختصارها كما يلي: شاب وفتاة يتحابان، أحدهما فقير والثاني غني. يعارض أهل الغني هذا الزواج أو أن الشاب يخون حبه، والنتيجة: تضع الفتاة المغرر بها طفلاً ويلحق بها العار وتبقى هكذا تحت رحمة الاضطهاد بجميع ألوانه حتى يستقر الأمر بها، إذ تعلن براءتها ويتم الزواج بين الشاب والشابة وتغمر الفرحة الجميع ويكون الاحتفال بالخاتمة إلزاميًّا.

من الضروري العودة إلى الوضع الداخلي التي كانت عليه مصر في ذاك العهد لنلمس الفرق الشاسع بين أقلية ضئيلة من المتملكين كانت على جانب كبير من الثروة والرخاء والجاه وبين فئة فقيرة أخرى تمثل الأكثرية الساحقة. وانطلاقًا من هذا الواقع الشاذ يسهل علينا إدراك السبب الذي من أجله تمسكت الأفكار، على الصعيد الإنساني، بإظهار هذا الانعدام المؤسف في التوازن الاجتماعي. إلا أنها لم تتوقف إلا بترديد قصص الحب وما يتبعها من مواقف الآباء الأغنياء العنيدة في معارضتهم عقد قران ولدهم من سلالة عائلة فقيرة. وبدلاً من أن يقبلوا بهذا النوع من الزواج المتفاوت كانوا يفضلون طرد أولادهم من المسكن الوالدي فيستسلم هؤلاء للبؤس وما يجر عليهم من ذيول، بينما يأتي موضوع الحب في المرتبة الثانية. وهناك مواضيع أخرى تعيد نفسها باستمرار وعلى وتيرة واحدة مملة. وكل فصل يجلب معه زيًّا جديدًا. وعندما كان يكتب لأحد الأفلام النجاح، كان المنتجون يتهافتون على المؤلفين للتعاقد معهم على تأليف روايات أخرى تعالج الموضوع نفسه.

كانت هذه المواضيع، بما يدور حولها من حوادث مثيرة كما وصفناها سابقًا، مركزة لإسالة دموع المشاهدين المصريين، شديدي التأثر بشقاء الغير. ألم يكتب لهم القدر بأن يتحملوا هم أيضًا، الشقاء بأية طريقة كانت؟ هذه هي الوسيلة التي كان يلجأ إليها المنتجون لضمان نجاح الفيلم من ناحية الربح.

وهناك وسيلة أخرى كانت تعتمد لتأمين أقصى حد من الكسب المالي وهي إدخال المغني والرقص الشعبي المحبب لدى جمهور يتصف بالبساطة، وذلك بصورة سطحية دون أي ارتباط مع محور القصة سوى أنها كانت وسيلة لإطالة وقت الفيلم على حساب الإخراج.

وكانت موهبة المؤلف تتجه دائمًا نحو خلق ظروف تمكن من إدخال عناصر تتعلق بإخراج الشيء عن قاعدته الأساسية. مثالاً على ذلك تلك المرأة التي خانها حبها أو المرأة المطلقة أو المرأة الفقيرة التي تحاول أن تجد عملاً تكسب منه عيشها بشرف، فيأبى المؤلف إلا أن يجعلها تعمل كمغنية أو كراقصة (حسب الحالة بالنسبة لنجمة الفيلم).

أما النوع الثاني فكان التهريج والكوميديا الاستعراضية يتخلله دائما الأغنية والرقص. وإذا ما تبين لنا بالنسبة للمرحلة السابقة بأن الأغنية والرقص كانا يتخللان الأفلام بين الفينة والأخرى، إلا أنهما كانا بعكس ذلك بالنسبة للمرحلة الممتدة بين 1945 و1951 حيث كانت تؤلف الأغنية والرقص جزءًا مهمًا جدًا من الفيلم. وكان الموضوع في أغلب الأحيان محشوًا بالأوضاع الغريبة، بالمداعبات المرحة، وبالمغالطات، ولم يكن إلا عبارة عن إطار يتمثل فيه الفن -إذا جاز التعبير- مأخوذًا عن الكباريهات ودور اللهو. أما البادرة الثانية التي تميزت بها هذه الحقبة من الزمن فهي التهريج الاستعراضي الموسيقي الراقص. ونلاحظ أن الدراما كانت سائدة بادئ ذي بدء ثم تقلصت فيما بعد وتخلت عن مركزها للكوميديا.

35 من أصل 84 خلال فصل 19491950-

20 من أصل 43 خلال فصل 19501951-

31 من أصل 60 خلال فصل 1951-1952

والمخرجون الأكثر تخصصًا في هذا اللون هم أنور وجدي وعباس كامل وحسين فوزي وحلمي رفلة. أما عاقبة هذا التقهقر فقد كانت خطيرة جدًا بعد أن أصبح الجمهور على درجة من الثقافة، أعلى مما كان عليه في السابق. فافتتاح عدد من المدارس من جهة والكفاح ضد الاحتلال العسكري الذي استؤنف بعد الحرب العالمية الثانية، ومعارضة الأحزاب المصرية بعضها للبعض الآخر من جهة أخرى, أيقظت الأفكار بالرغم من النكبات التي ترافق دوما منازعات كهذه. وفوق ذلك فالاجتماعات والمحاضرات التي كانت تبحث فيها مواضيع شتى والتظاهرات العامة التي كان يشترك فيها الطلاب الجامعيون وطلاب الليسيه والعمال والتجار والمستخدمون كانت تحدث اتجاها في التطور الفكري. وبقدر ما كانت تزداد الفوضى والبلبلة بقدر ما كان الوعي الفكري تنضج معالمه، فمن قراءة الصحف، إلى سماع الراديو، إلى المشاركة في حياة الأمة، إلى التظاهرات والمحاضرات كل ذلك كان باعثًا للتطور الفكري. وقد أدت هذه الأحداث المهمة إلى تحول كامل في التصرف العقلي والذهني من قبل الشعب المصري: فسرعان ما تبدل الوضع إلى أحسن فنما الذوق واستيقظت الأفكار واتسعت الثقافة العامة. ولا نستطيع القول إن هذه الأحداث التي هي وطنية صرف، كان لها تأثير مباشر على السينما ولكن، وهذا لا يقل حقيقة عن ذاك، كان لها تأثير واضح على المصريين أنفسهم، جمهور السينما؛ فلم يعد هذا الجمهور يرضى بموضوع سخيف ولا بسيناريو ضعيف التركيب ولا بتقنية هزيلة. غير أن السينمائيين المصريين كانوا عاجزين عن تلبية مطالب الجمهور الواعي. ولم تلبث أن ظهرت النتيجة، إذ تخلى الجمهور عن الأفلام المصرية واتجه نحو الأفلام الأجنبية وأصبح الوضع السينمائي الوطني بالغ الخطورة.