في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

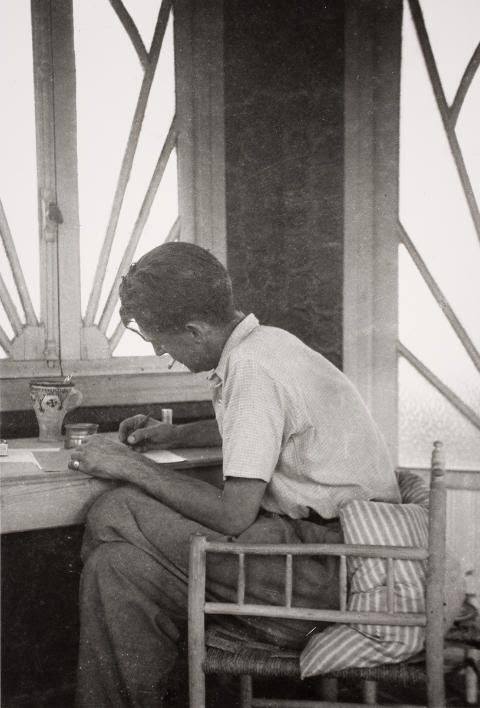

ليس من السهل الإشارة إلى إيريك آرثر بلير؛ الشهير بجورج أورويل، ككاتب روائي فقط. أورويل (25 يونيو 1903- 21 يناير 1950) مولود في الهند؛  لموظف إنجليزي يعمل في دائرة الأفيون، وأم فرنسية الأصل نشأت في بورما، وفي بورما 1922؛ حيث كانت تعيش جدته اختار أورويل أن يعين، ليعمل في شرطة الإمبراطورية، ويترقى سريعًا، لكنه وبعد 5 سنوات فقط، في 1927 يقرر أن يستقيل ليعمل كاتبا! لا أحد يعلم ماذا كان أورويل يفعل بالضبط.. فهو رجل غامض، وحتى اليوم، لا يزال الكاتب صاحب الروايات الأعلى مبيعًا، غامضًا، غريبًا، مريبًا. بداية من اختيار اسم مستعار للكتابة، مرورًا بتاريخ من السفر بين المدن، والبحث في كل شيء تحت السطح وفوقه.

لموظف إنجليزي يعمل في دائرة الأفيون، وأم فرنسية الأصل نشأت في بورما، وفي بورما 1922؛ حيث كانت تعيش جدته اختار أورويل أن يعين، ليعمل في شرطة الإمبراطورية، ويترقى سريعًا، لكنه وبعد 5 سنوات فقط، في 1927 يقرر أن يستقيل ليعمل كاتبا! لا أحد يعلم ماذا كان أورويل يفعل بالضبط.. فهو رجل غامض، وحتى اليوم، لا يزال الكاتب صاحب الروايات الأعلى مبيعًا، غامضًا، غريبًا، مريبًا. بداية من اختيار اسم مستعار للكتابة، مرورًا بتاريخ من السفر بين المدن، والبحث في كل شيء تحت السطح وفوقه.

في هذه اليوميات التي ترصد السنوات الأربع 1942-1938 يكتب أورويل عن كل شيء تقع عليه عيناه؛ كل ما قد يبدو بسيطًا أو تافهًا. يسجل بدقة، راصدًا الألوان والروائح والطعوم والانطباعات والأقوال؛ يكتب عن كل شيء إلا عن نفسه. يتعامل كما لو كان آلة مراقبة فقط. لا يصف شعوره تجاه الأشياء، لا يكتب عن أمور شخصية، حتى حين يضطر إلى إيقاف اليوميات ليذهب لزيارة والده الذي كان يحتضر، تكتب زوجته إيلين اليوميات كما لو كان موجودًا، ويدفن أورويل أباه ويعود، ليكمل عمله في المراقبة دون الإشارة إلى ذلك نهائيًّا.

هل كان عميلاً لجهاز مخابرات؟ هل كان شيوعيًّا وهو من أطلق على كلبه اسم ماركس؟ لماذا ذهب إلى إسبانيا؟ لماذا أقام لفترة في المغرب؟ لا أحد يستطيع الإجابة.. من النادر أن تجد له صورة فوتوغرافية والسيجارة ليست في فمه.. كل هذه السجائر في 47 عامًا فقط!

اخترنا من اليوميات مجموعة نرى من خلالها ماذا كان الغامض المريب يسجل عندما يمشى في المدينة.

الخطاب الأخير الذي وصلني من الهند؛ من أحمد علي

(هذه لمحة من دلهي القديمة ربما تعجبك…

في أحد الشوارع المزدحمة وقف بائع صحف وصاح بالأردية: “الحكيم جواهر لال يتلو صلواته بطريقة عكسية” ويعني أنه غيَّر رأيه في الحكومة، والتساؤل الذي طرحه: “لا يمكنك أبدًا أن تثق فيه، اليوم هو يقول إنه مع الحكومة من أجل المجهود الحربي، وغدا ربما يكون موقفه معاكسًا لذلك“. ثم ابتعد عني لينادي على الصحف، مضيفًا “جواهر لال يتحدى الحكومة” لكني لم أجد هذا التحدي في الصحف.

بائع صحف آخر ينادي على صحف أردية: “ألمانيا تحطم روسيا في أول هجوم“. غني عن القول إنني قرأت العكس في صحفي الإنجليزية صباح اليوم التالي. ومن الواضح أن الصحف الأردية كررت ما قالته برلين. لا أحد يستطيع التحكم فيما ينادي به بائعو الصحف..

ذات يوم كنت راكبًا تونجا، وسمعت سائق التونجا يصرخ في حصانه خجلاً: “لماذا تسير إلى الوراء هكذا مثل سركار، تقدّم مثل هتلر” وأطلق سبابًا!”.

في المغرب الإسبانية، لا الفرنسية، يمكن الشعور بالصيف أكثر. جنود فرانكو في المحطات يرتدون ملابس مشابهة تمامًا لتلك التي يرتديها العاملون في الحكومة الإسبانية. في القطار فتَّش مسؤول إسباني أمتعتنا لكن بلا تدقيق. ودخل مسؤول آخر وحجز جميع الصحف الفرنسية، حتى تلك المواتية لفرانكو. وقد سرَّ المسافرون الفرنسيون كثيرًا بهذا الأمر، وكذلك المسؤول الذي كان يدرك بوضوح سخافة ذلك.

من الواضح أن المغرب الإسبانية أقل تطورًا من الفرنسية، ربما بسبب جدب تلك المنطقة. بالتوغل جنوبًا؛ في المغرب الفرنسية، هناك فارق كبير بين المناطق التي يزرعها المغاربة وتلك التي يزرعها الأوروبيون؛ فهذه الأخيرة تحتوي على مساحات هائلة من القمح (100,000 فدان، ويقال إنها تزرع من قبل 3000 فرنسي بالإضافة إلى عمال ملونين)، الحقول واسعة جدًا بحيث تحد الأفق على جانبي مسار السكة الحديدية. وهناك تباين عظيم في خصوبة التربة؛ فهي في بعض الأماكن غنية وسوداء جدًا، في مناطق أخرى تشبه كسر الطوب. الأرض في جنوب كازا بلانكا عمومًا أكثر فقرًا، معظمها غير مزروع، وتغطي مراعي الحيوانات بالكاد نحو 50-100 كيلومتر. أما شمال مراكش فهناك صحراء حقيقية؛ الأرض والتلال من الرمل والصخور المتكسرة، عارية تمامًا من الغطاء النباتي.

الحيوانات: عند نهاية المغرب الإسبانية تبدأ الجِمال في الظهور، وتزداد شيوعًا حتى قرب مراكش، وهي شائعة تمامًا مثل الحمير، والأغنام والماعز بالكمية نفسها تقريبًا، أما الخيول فليست كثيرة، وبالكاد رأيت البغال. وتوجد الأبقار في المناطق الأفضل، ويقوم الثيران بحرث الأرض بالقرب من مراكش فقط لا أبعد من ذلك. جميع الحيوانات دون استثناء في حالة بائسة (يقال إن هذا يرجع إلى أعوام من المجاعات المتتالية).

تبدو كازا بلانكا مدينة فرنسية تمامًا (بها نحو 150,000 – 200,000 نسمة، ثلثهم من الأوروبيين). من الواضح أن كلا الجنسين يميل للانغلاق على نفسه. يمارس الأوروبيون الأعمال اليدوية والبسيطة بجميع أنواعها، لكن من الواضح أنهم يتلقون أجورًا أفضل من المغاربة (في السينما يجلس المغاربة في أرخص المقاعد، وفي الحافلات لا يرغب الكثير من البيض في الجلوس بجوار المغاربة). لا يبدو مستوى المعيشة منخفضًا بشكل استثنائي. والتسول أقل من طنجة أو مراكش بشكل ملحوظ.

يوجد في مراكش الكثير من الأحياء الأوروبية، لكنها غالبًا بلدة مغربية. ولا يمارس الأوروبيين أعمالاً بسيطة إلا في المطاعم وما إلى ذلك. سائقو سيارات الأجرة أوروبيين في كازا بلانكا ومغاربة في مراكش. والتسول منتشر بشكل سيء للغاية، ويجعل المشي في الشوارع أمرًا لا يطاق. والفقر شديد جدًا بلا شك. هناك أطفال يتسولون الخبز وعندما يأخذونه يأكلونه بشراهة. في حي البازار أعداد كبيرة من الناس ينامون في الشارع؛ حرفيًّا هناك عائلة عند كل مدخل. والعمى شائع جدًا، وكذلك الثعلبة، بالإضافة إلى عدد من التشوهات الأخرى. عدد كبير من اللاجئين يخيمون خارج المدينة. ويقال إنهم بعض الذين فروا إلى الشمال من مناطق المجاعة في الجنوب.

ويقال كذلك إن القانون هنا يمنع زراعة نبات التبغ في حدائق المنازل.

ملحوظة كتبها أورويل: هناك الكثير من النُدل.. إلخ، الذين يشبهون الأوروبيين، ويتحدثون مع بعضهم بعضًا باللغة العربية، وربما يكونوا من الأوراسيين.

يقال إن هناك نحو 15000 جندي في مراكش. وبصرف النظر عن الضباط وضباط الصف، فإنهم جميعًا جنود عرب أو زنوج، باستثناء بعض الجنود من الفيلق الأجنبي. يبدو أن الأخيرين ينظر إليهم على أنهم أشرار خطرون؛ وعلى الرغم من أنهم قوات كفؤة، يتم منعهم من زيارة أجزاء معينة من المدينة إلا بتصريح خاص. يبدو الفرسان العرب جيدين للغاية (من شاراتهم يبدو أنهم من الفرقة الصبايحية الثانية)، أما المشاة العرب فأقل جودة، ربما على قدم المساواة مع كتيبة هندية من الدرجة الثانية. هناك عدد كبير من المشاة السنغاليين هنا (يطلق عليهم اسم tirailleurs – يحملون بنادق على الأرجح – شارتهم على شكل مرساة). لياقتهم البدنية مثيرة للإعجاب، ويقال إنهم مشاة جيدون، ويستخدمون كقوات طوارئ في أجزاء معينة من المدينة. بالإضافة إلى كتيبة المدفعية المحلية التي معظمها من الزنوج (لا أعرف مقدار تسليحهم، ولكن في الآونة الأخيرة رأيت مدفعية من الأسلحة الميدانية الهائلة، ربما أكبر من 75 ملم، مع المشاة). وهم يعملون سائقين وما إلى ذلك، تحت إمرة ضباط الصف البيض، ولا يتم تعليمهم الرماية. لا يُستخدم العرب لهذا الغرض، لأنه من الواضح أنه لا يمكن منعهم من التعلم أكثر من اللازم. يقال إن جميع الجنود هنا يقفون على أهبة الاستعداد للتحرك في أي لحظة. على التلة المحصنة غرب المدينة توجد أسلحة للسيطرة على المنطقة العربية “في حال حدوث مشكلة“. ومع ذلك يظهر الفرنسيون المحليون عدم اهتمام مطلق بالأزمة الأوروبية، لدرجة تجعل من المستحيل التفكير في أنهم يعتقدون أن الحرب ستندلع. لا يوجد أي تزاحم على الصحف، ولا أحد يتطرق لموضوع الحرب إلا إذا سُئل، ولا يسمع المرء أي حوارات حول هذا الموضوع في المقاهي. يقول أحد الفرنسيين، الذي سئل حول هذا الموضوع، إن الناس هنا يدركون جيدًا أنه في حال الحرب “سيكون الأمر أكثر راحة هنا من فرنسا“. سيتم تعبئة الجميع، ولكن سيتم إرسال الفئات الأصغر سنًا فقط إلى أوروبا. لم يتم إعادة فتح المدارس، كما هو الحال في فرنسا، بل تم تأجيلها.

ليس من السهل أن نكون على دراية تامة بحجم الفقر هنا. ومما لا شك فيه أن المقاطعة مرت بفترة سيئة للغاية بسبب الجفاف الذي دام سنتين، وفي جميع الأرجاء يتضح أن الحقول التي كانت مزروعة تنحو نحو التصحر؛ فقد جفت تمامًا وخلت حتى من الحشائش. ونتيجة لذلك فإن العديد من المنتجات، على سبيل المثال، البطاطس نادرة جدًا. كان هناك عدد كبير من اللاجئين الفارين من المناطق الجافة، الذين كان الفرنسيون قد ضمنوا لهم مؤنهم. ويقال إن حيازات القمح الفرنسية الكبرى تستخدم عمالة النساء إلى حد كبير، وفي الأوقات السيئة تتدفق النساء العاطلات عن العمل إلى المدن، وهو مما يقال إنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في البغاء. لا شك أن الفقر في المدينة بحد ذاته شديد للغاية بالمعايير الأوروبية. ينام الناس في الشوارع بالمئات والآلاف، والمتسولون، وخصوصًا الأطفال، يسرقون في كل مكان. ومن الملاحظ أن هذا ليس فقط في الأحياء التي يرتادها السياح عادةً، ولكن أيضًا في الأحياء المحلية، حيث يتبع أي أوروبي فورًا حشد من الأطفال. معظم المتسولين يقبلون بسو (20 sous يساوي نصف بنس).

حالتان توضيحيتان: طلبت من صبي يبلغ من العمر نحو 10 أعوام أن يطلب لي سيارة أجرة، وعندما عاد مع السيارة أعطيته 50 سنتيمًا (مبلغ ضئيل) وقد تجمع عدد من الصبية عندما رأوني أخرج كمية من العملات من جيبي، وهجموا عليَّ بعنف، وعندما تمكنت من تخليص نفسي ومنحت النقود للصبي هجموا عليه وأجبروه على فتح يده وسرقوا منه المال. في يوم آخر كنت أطعم الغزلان خبزًا في الحديقة العامة، عندما جاء إليَّ موظف عربي من السلطات المحلية، يعمل في مكان قريب، وطلب مني قطعة من الخبز. أعطيته بعضه فوضعه في جيبه بامتنان. وقد فكرت في الأمر وأتصور أنه في بعض الأوساط هنا، انغمس السكان، الشباب منهم تحديدًا في العمل بالسياحة، وتكونت لديهم الفكرة أن الأوروبيين أثرياء للغاية وينخدعون بسهولة؛ هناك عدد من الشباب يكسبون قوتهم من العمل مرشدين ومترجمين بأسلوب أقرب ما يكون للابتزاز.

الفقر في الحي اليهودي أسوأ، أو أكثر وضوحًا مما هو عليه في الأحياء العربية. وبصرف النظر عن الشوارع الرئيسية، التي هي نفسها ضيقة للغاية، فإن الأزقة التي يعيش فيها الناس عرضها 6 أقدام أو أقل، ومعظم المنازل لا تحتوي على نوافذ على الإطلاق. من الواضح أن الاكتظاظ هنا مذهل إلى حد لا يُصدق، والرائحة كريهة وغير محتملة، والناس في أضيق الأزقة يتبولون عادة في الشارع على الجدران. ومع ذلك، من الواضح أنه يوجد في الغالب أثرياء يعيشون وسط هذه القذارة. هناك نحو 10.000 يهودي في البلدة. يحترفون الصناعات اليدوية المعدنية والخشبية. من بينهم عدد قليل من بالغي الثراء. يقال إن العرب يشعرون بمزيد من العداء لليهود أكثر من الأوروبيين. وبشكل ملحوظ اليهود أكثر قذارة في ملابسهم وأجسادهم من العرب. من المستحيل أن نقول إلى أي مدى هم متعصبون، ولكن من الواضح أن جميعهم يمارسون الشعائر اليهودية، وكلهم تقريبًا؛ أو من هم أكثر من 30 سنة، يرتدون الزي اليهودي (الرداء الأسود والقلنسوة). ومع كل هذا الفقر، فالتسول في الأحياء اليهودية ليس أسوأ مما هو عليه في الأحياء العربية.

في مراكش، يبدو موقف الفرنسيين تجاه العرب أشبه بالموقف الأنجلو–هندي، عنه مما في كازا بلانكا مثالاً. كلمة إيندجن“Indigene” تعني مواطنًا أصليًّا “native” ويتم استخدامها بحرية في الصحف. الفرنسيون هنا، كما هو الحال في كازبلانكا، لا يقومون بوظائف بسيطة مثل قيادة سيارات الأجرة، على الرغم من وجود نُدل فرنسيون في المقاهي. وفي الحي اليهودي، هناك فرنسيون فقراء للغاية؛ يبدو أن بعضهم “أصبح أصليًّا“، لكن هؤلاء لا يمكن تمييزهم إطلاقًا عن اليهود، ومعظمهم من البيض. وهناك نسبة أعلى من العرب الناطقين بالفرنسية أكثر من الهنود الناطقين بالإنجليزية، بل إن كل العرب المتصلين بالأوروبيين يتحدثون قدرًا معينًا من الفرنسية. ومعظم الوقت يتحدث الضباط الفرنسيون إلى ضباط الصف بالفرنسية.

النساء العربيات، وعلى الرغم من أنهن محجبات تمامًا، لسن خجولات، ولا مانع من يتشاجرن أو يساومن على الأسعار أو يتحركن بمفردهن في الأسواق وما إلى ذلك. لا يبدو أنهن يعانين من حجابهن. يبدو أن العرب يعلقون أهمية أقل–من معظم الشرقيين– على فكرة التلامس؛ فغالبًا ما يسير الرجال العرب جنبًا إلى جنب، وفي بعض الأحيان يدًا بيد مع امرأة (وهو أمر لا يمكن السماح به عند بعض الأجناس الشرقية). في الحافلات العامة هناك ملاطفات بريئة بين النساء العربيات والرجال الأوروبيين. يبدو أن شرائع المسلمين التي تمنع شرب الخمر متبعة بشكل صارم، وهو أمر لم أشهده قط. لكنهم من ناحية أخرى، يدخنون الكثير من أنواع المخدرات(الكيف)، ذات التأثير المخدر، ويقال إنها [غير] قانونية، وعلى الرغم من ذلك يمكن الحصول عليها في كل مكان.

ليس مسموحًا بدخول الأوروبيين إلى المساجد هنا.

جاء فريق بي إس [فريق كريكت] إلى لندن منذ عدة أسابيع، ولم يشهدوا الهجوم الذي حدث، يقولون إنهم يجدون أن سكان لندن قد تغيروا كثيرًا، الجميع هستيريون للغاية، ويتحدثون بصوت عال.. إلخ. إذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن شيئًا ما قد حدث بشكل تدريجي، وقد لا تلاحظه ما دمت موجودًا بينما يحدث، تمامًا كما يكبر طفل حولك. التغيير الوحيد الذي لاحظته منذ أن بدأت الغارات الجوية أن الناس صاروا أكثر استعدادًا للحديث إلى الغرباء. محطات الأنفاق ذات رائحة مقرفة للغاية، والأسرّة المعدنية الجديدة جيدة إلى حد ما. والناس الذين أراهم وجدوا فيها حلاًّ معقولاً، وهم يبدون راضين وطبيعيين. وهذا ما يؤرقني للغاية. ما الذي يفكر فيه الناس الذين يعيشون هذه الحياة غير الآدمية ليلة بعد أخرى ولشهور متتالية، بما في ذلك فترات قد تمتد لأسبوع بأكمله حين لا تقترب طائرة من لندن؟ إنه لأمر مخيف أن نرى الأطفال في محطات المترو، واتخاذها مكانًا للهو، وركوب خط الدائرة الداخلية the Inner Circle جولة بعد جولة.

في وقت قصيرعاد د. ج. إلى لندن قادمًا من شلتنهام، وفي القطار كانت هناك امرأة شابة مع طفليها اللذين تم إجلاؤهما إلى مكان ما في ويست كانتري وكانت في طريقها لإعادتهم. وعندما اقترب القطار من لندن، بدأت غارة جوية، وأمضت المرأة بقية الرحلة تبكي، ما جعلها تقرر العودة كان حقيقة أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك أي غارة على لندن لأسبوع أو أكثر، لذلك استنتجت أن “الأمر كان على ما يرام“. كيف على المرء أن يظن بعقليات هؤلاء الناس!

في الليلة الماضية كانت هناك غارات كثيفة إلى حد ما، لكنها أسقطت طائرة واحدة، لا شك أن الكلام عن “السلاح السري” كله فقاعات.

كان هناك الكثير من القنابل في جرينتش، إحداها انفجرت بينما كنت أتحدث إلى إيلين تليفونيًّا، فسكتت قليلاً، سألتها:

–ما الذي يحدث؟

– أبدًا. النوافذ تتحطم فقط.

سقطت القنبلة في حديقة المنزل المقابل لنا، وكسرت كابل المنطاد، وجرحت واحدًا من رجال المناطيد، وآخر من الحرس الوطني. كانت كنيسة جرينتش تحترق، ولا يزال الناس يحتمون في القبو من النيران المشتعلة فوق رؤوسهم والماء يتدفق، ما جعل التحرك للخروج صعبًا، إلا بمساعدة الحراس.