في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في حفلي افتتاح وختام دورة 2017 من مهرجان القاهرة السينمائي، علَّق حسين فهمي – رئيس لجنة التحكيم– على رفض خيري بشارة ارتداء ملابس رسمية، بدلة وكرافته، في أثناء وجوده على خشبة المسرح كأحد أعضاء اللجنة. بدا تعليق حسين ثقيلاً على أقل تقدير، إلا أنني تفهمت ما فعله وأعتقد أنني أدركت دوافعه، فهذا رجل لا يملك إلا شكله وهيئته، دون موهبة أو أية قيمة سينمائية تذكر، النقيض لكل ما يمثله خيري من نموذج وأفكار، ولذا فهو ينظر إلى الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يراه؛ المظاهر.

كانت هذه عادة خيري في ملبسه، والتي لم ينقطع عنها سواء في المهرجانات أو غيرها، يكره القيود والكرافتات، يكسر القواعد ولا يلتزم بالعادات. كنت قد قابلته قبل نحو 10 أعوام في أحد عروض المسرح القومي، أظنها كانت مسرحية البؤساء، تقدمت نحوه، صافحته وعبَّرت عن إعجابي بأفلامه، وأضفت أن أول فيلم حضرته في قاعات السينما كان من إخراجه، وهو (رغبة متوحشة)، فعلَّق قائلاً “ليه كبرتني كده، ما أنت كنت ماشي كويس“. ضحكنا، وتأملت ملابسه، الجينز الباهت والكوتشي الأبيض، بدا أكثر شبابًا منا، وأضفت إلى قائمة أمنياتي الشخصية أن أكون على هيئة مماثلة إذا أدركت السن نفسه.

بوستر فيلم رغبة متوحشة

بدأ خيري حياته بخطوات لافتة في السينما التسجيلية، وحظت أفلامه بإشادة نقدية واسعة توِّجت بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية. إلا أن خيري غيَّر وجهته في النصف الثاني من السبعينيات، وبدأ في إعداد فيلمه الروائي الأول (الأقدار الدامية) المأخوذ عن مسرحية يوجين أونيل (الحداد يليق بإلكترا)، غير أن الفيلم تعثر إنتاجيًّا ولم ينته تصويره إلا بعد 4 أعوام، ثم تأخر عرضه لعامين آخرين، حتى رأى النور أخيرًا في بداية عام 1982.

استغل خيري تجربته التسجيلية المميزة في صناعة هذا الفيلم، ونسج مزيجًا من الروائي والتسجيلي في إطار جديد وشكل مختلف، مشيرًا بوضوح إلى همومه وهواجسه كمخرج شاب يطرق باب السينما الروائية للمرة الأولى. كان خيري متحمسًا لتغيير الأشكال السينمائية السائدة، اصطدم بنادية لطفي في أثناء عملهما فجمعت ملابسها وتركت الاستديو ذات يوم رافضة إكمال التصوير، كما كرر ملاحظاته على يحيي شاهين مطالبًا إياه أن يقلل من انفعالاته، وقال له وهو يطالبه بإعادة تمثيل مشهد الموت “لقد شاهدت جدي وهو يموت، مات في هدوء، دون صياح وانفعال“.

يتشابه (الأقدار الدامية) في عدد من الأوجه مع فيلم خيري الثالث (الطوق والأسورة)، فكلاهما عن أصل أدبي، إذ أن الأخير عن قصة ليحي الطاهر عبد الله، وكل منهما يدور في صعيد مصر قبيل ثورة يوليو، كما يتعرض الفيلمان إلى حرب فلسطين على خلفية أحداثهما، ويصوران نكبة 48 وعودة الجيوش المصرية المهزومة.

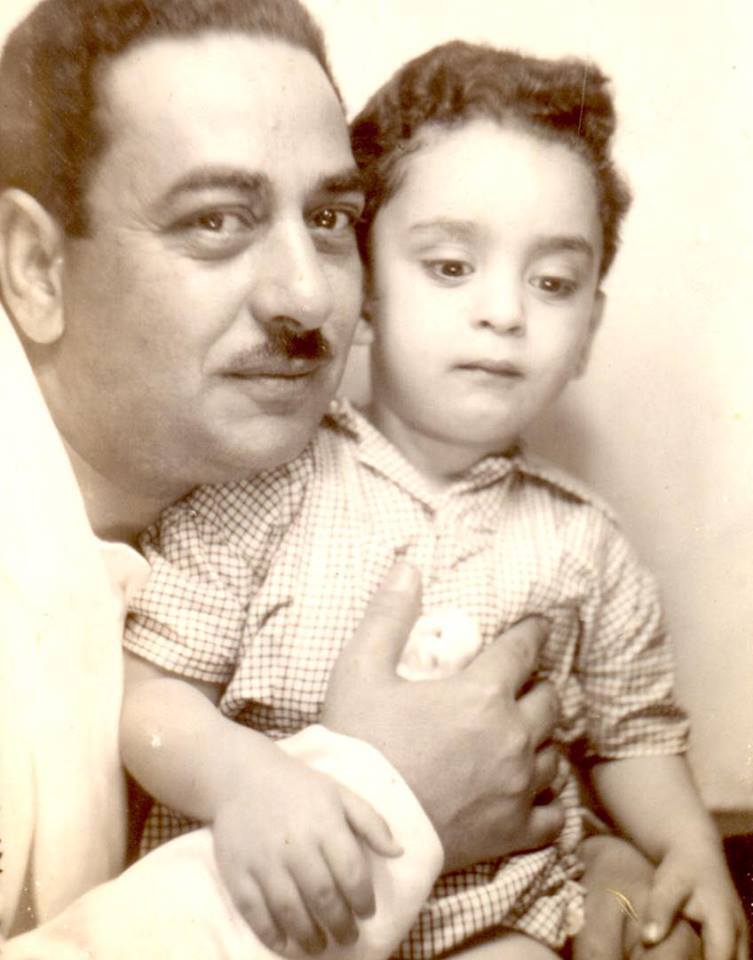

خيري بشارة مع والده

حكى خيري أكثر من مرة عن حادثة علقت بذهنه منذ طفولته، حين صفع والده أحد الفلاحين العاملين عنده بقوة حتى أدمى وجهه. ظل الأب لأيام بعدها قلقًا ومحاطًا بالخوف، يقول خيري إنه لا يستطيع أن يؤكد هل كان خوفًا من انتقام محتمل على يد رجال الثورة الوليدة التي تساند الفلاحين والفقراء، أم أنه شعور داخلي بالذنب. في كل الأحوال شعر خيري بتعاطف مع الفلاح المضروب، وسعد لرؤية والده مرعوبًا. كان جده لوالده ميسور الحال، كره الثورة وحنَّ إلى أيام الملكية، ودائمًا ما كان يسب ضباط يوليو ويسخر منهم، إلا أن خيري أحب الثورة وأحب جده معًا.

بدت نظرة خيري لمجتمع ما قبل 1952 واضحة في هذين الفيلمين، إلا أن أفكاره لم تتوقف عند الماضي وتقييمه، إذ حرص على صنع رابط بين الصورة التي رسمها لمصر الملكية وبين مصر في الثمانينيات أو السبعينيات.

ففي (الطوق والأسورة) يصور خيري التكرار المستمر للأخطاء ذاتها والوصول للمصائر نفسها والهزائم المتتالية عبر أجيال متعاقبة، حتى أن جيل الأبناء يبدو كصور كربونية من الجيل السابق، موصومين بالجهل والخرافات والعادات البالية ذاتها. جميعهم عاجزون بأشكال مختلفة، العاجز جنسيًّا، والعاجز عن التغيير، والعاجز عن العمل، والعاجزة عن الإنجاب.

ينتهي الفيلم بمصطفي (عزت العلايلي) وهو يثور ليكسر الأطواق ويفك الأساور، يشرع في هدم المصاطب فوق رؤوس روادها، تقطيع الأشجار، والصراخ في الجالسين من الرجال مناديًا بضرورة التغيير، في مشهد ثوري غاضب.

احتفى النقاد والسينمائيون بفيلم (الطوق والأسورة) بشكل كبير، كما فاز بالجائزة البرونزية بمهرجان فينيسيا، واختير ضمن قائمة أفضل مئة فيلم مصري في القرن العشرين.

خيري بشارة اثناء تصوير فيلم الطوق والأسورة

****

بين هذين الفيلمين قدم خيري بشارة فيلمه الثاني (العوامة رقم 70) الذي عُرض بعد شهور قليلة من (الأقدار الدامية)، عقب التأخر الذي لحق بالأول. كان (العوامة رقم 70) أول ما لفت الأنظار إلى خيري كمخرج للأفلام الروائية، وعدَّه الناقد الكبير سمير فريد أول أفلام الواقعية المصرية الجديدة وضربة البداية لتلك الموجة.

في (العوامة رقم 70) يلجأ خيري إلى سيرته الذاتية، مسيرته في الإخراج التسجيلي وسيرة أصدقائه وزملائه، مضيفًا إليها خيوطا من خياله لينسج فيلمًا عن جيله والأزمات التي واجهها، ذلك الجيل الذي شبَّ في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات تحت وطأة تغيرات سياسية واجتماعية سريعة وكبيرة أصابته بالاضطراب واختلال التوازن، فسعوا لإعادة اكتشاف أفكارهم وأنفسهم وأحلامهم وآمالهم.

قدم الفيلم شخصية عم البطل العجوز السكير الذي عمل في كامبات الإنجليز، المهزوم الأول، الذي يجالس أحمد الشاذلي، الشخصية الأساسية بالفيلم، ليحكي له عن شبابه وانكساراته وأحلامه الضائعة. لا أظن أن تلك الشخصية متخيلة تمامًا، فوالد خيري نفسه عمل في استصلاح الأراضي ضمن ما يسمى (التفتيش الإنجليزى)، ولا بد أن شخصية العم وليدة مشاهدات خيري لوالده وأقرانه.

ظلت البصمة الوثائقية حاضرة وواضحة في هذا الفيلم أيضًا، تحديدًا في عرضه لقضية الاختلاس من محالج القطن، إلا أن هذا بدا مفهومًا دراميًّا، لأن بطل الفيلم الذي أدى دوره أحمد زكي مخرج تسجيلي، كتمثيل لخيري نفسه.

خيري بشارة اثناء تصوير فيلم يوم حلو...يوم مر

عاد خيري ليبث بعضًا من مشاهداته الشخصية مرة أخرى في فيلمه الرابع (يوم مر.. يوم حلو)، فقدم ملمحًا من ذكرياته في شبرا، ورسم صورة للأحياء الشعبية والحارات الضيقة، والعائلة التي تطل على العالم عبر نافذة أرضية مفتوحة على قلب الشارع الصاخب. لوحة جديدة على النمط الذي فعله في فيلمه السابق (الطوق والأسورة) ولكن على مستوى المدينة المعاصرة. وفي الفيلمين يختلط الدمع بالضحك، تمتزج المآسي بالأفراح فلا تكاد تفصل بينهما من شدة تداخلهما.

طُرح الفيلم في السينمات مع مطلع عام 1988، قبل شهرين من عرض فيلم صديقه محمد خان (أحلام هند وكاميليا) والذي شارك فيه خيري كممثل. قد نرى أن الفيلمين يقدمان صورة واقعية ومكملة لبعضها عن حياة طبقة اجتماعية منسية ومقهورة في قلب القاهرة. حتى أن نهاية الفيلمين تحمل الرسالة ذاتها، فبعدما فقدت بطلات الفيلمين أحلامهن في حياة أفضل، بعدما دهس الواقع آمالهن بقسوة ووحشية، يظل هناك بصيص من الأمل، بسيط وخافت، ولكنه موجود، تمثّل ذلك في العثور على (أحلام) بنت هند التائهة في نسخة محمد خان، وفي عودة الطفل (نور) وميلاد حفيدة عائشة الأولى في (يوم مر.. يوم حلو). ومع مرارة الفيلمين إلا أن الصديقين أبيا إلا أن يتركا نافذة مفتوحة وشعاعًا أخيرًا من النور، حتى إن أسماء الأطفال، سواء (أحلام) أو (نور)، بدت باعثة على ذلك الأمل المتواري تحت أطنان الألم والمعاناة.

خيري بشارة و محمد خان

تعرض المخرجان لهجوم صحفي عنيف بعد عرض فيلميهما، هاجمهما محررو الفن وأصحاب أعمدة الرأي وحتى رؤساء التحرير، وخطوا عنوانين من عينة (هؤلاء الواقعيون وسينماهم السوداء) و(السينما الواقعية الكئيبة)، ووصفهما حسام الدين مصطفى وحسين كمال بمخرجي الصراصير والبلاعات، واتُهما بالإساءة إلى سمعة مصر، تلك التهمة التي توقعها خيري في ثاني أفلامه (العوامة رقم 70)، إذ يتهم أحد الصحفيين أحمد الشاذلي (أحمد زكى) عبر أحداث الفيلم بتصوير الفلاحين بشكل مسيء ومهين لمصر، فيجيبه أحمد “الصدق.. نواجه مشاكلنا أحسن ما ندفن راسنا في الرمل“.

لم تكن واقعية خيري فيما يتناوله من واقع اجتماعي قاسٍ فقط، بل امتدت إلى لغته السينمائية، تصويره للشوارع والحارات والقرى الحقيقية، سواء في الكرنك أو في شبرا، بل حتى في تعامله مع الممثلين، وصولاً إلى ما قد يوصف بالجنون، كأن يدفن جسد شريهان في حفرة حقيقية ويهيل عليها التراب في (الطوق والأسورة)، أو أن يدفع سيمون لإضرام النار في نفسها بشكل حقيقي في المشهد الشهير من (يوم مر.. يوم حلو)، وهو ما حاول تكراره مع محمد فؤاد في (إشارة مرور)، غير أن فؤاد رفض وبكى بعد إلحاح خيري، فاتهمه خيري بالجبن!

****

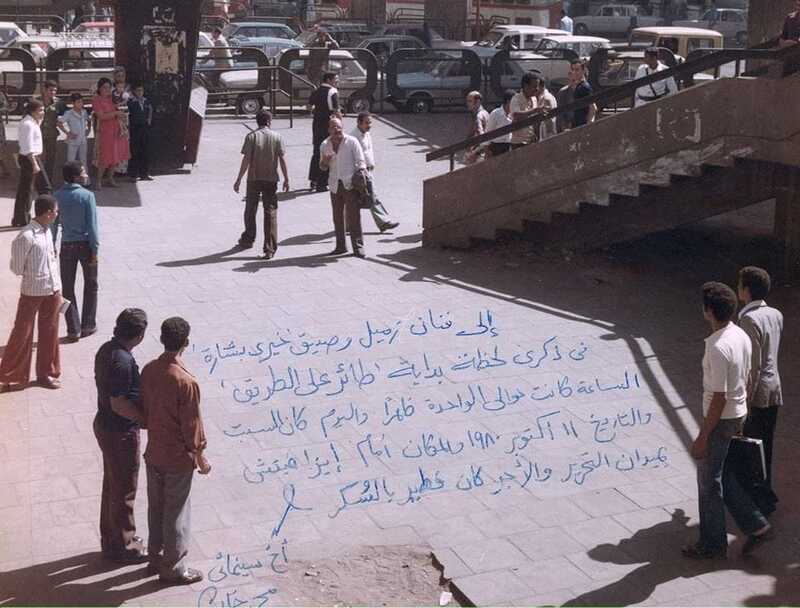

بعد (يوم مر.. يوم حلو) الذي نال إشارة خاصة من مهرجان نانت الفرنسي، شعر خيري أنه استنفد ما يستطيع تقديمه في هذا الشكل الفني. تزامن ذلك الشعور مع مصادفته لأحد المشاهدين في الطريق، استوقفه الرجل في الشارع وقال له محييًا “أنا شفت يوم مر ويوم حلو، وشفت أحلام هند وكاميليا، وعجبوني جدًا.. بس بعد ما شفتهم جالي ذبحة صدرية“.

صُدم خيري من تعليق الرجل، فهو لا يريد أن تكون رد فعل المشاهد هو المزيد من الإحباط والانكسار، بل ربما على العكس تمامًا، ينتظر أن يكون لأفلامه أثر تحريضي وأن تصبح دافعًا للتغيير.

في الوقت نفسه، شارك خيري بشارة بالتمثيل في فيلم (سمع هس) لشريف عرفة وماهر عواد، وخرج بعد مشاهدته للفيلم مُعبرًا عن إعجابه بما قدمه الشابان، قال إن هذه هي سينما المستقبل، هذه هي السينما التي يريد صناعتها. كان خيري مدركًا لما سيواجهه من هجوم ممن اعتادوا لغته في أفلامه الأولى وشجعوها، ولكنه أصر على خوض التجربة بكل ما فيها من مغامرة وتحدٍ وجنون. يقول خيري في حوار متأخر “ما يهمنيش إنهم يقولوا عليا مخرج عظيم أو مخرج موهوب أو مخرج زفت، المهم إني أعمل الأفلام اللي بحبها“.

سافر خيري بشارة في بعثة لتعلم السينما في بولندا مع نهاية الستينيات، وأحب فتاة بولندية تدعى مونيكا، ثم تزوجها بعد أن أقسما أن يتعاونا كي لا يقدم خيري إلا ما يحب ويريد من سينما مهما كلفهما الأمر من أعباء مادية، وهو ما أسمياه بقسم الفقراء. كان خيري مولعا في تلك الفترة بالموجة السينمائية التشيكوسلوفاكية الجديدة، وما تقدمه من أفلام تلامس الواقع بمسحة من الخيال، فَتَنه فيلم (قطارات تحت الحراسة المشددة) عن رواية التشيكي بوهوميل هرابال، وعَلِق بذهنه مشهد عامل القطارات الذي ينفرد بعشيقته في إحدى لحظات النشوة داخل مكتبه ويبصم على جسدها العاري بالأختام الخاصة بالعمل. رأى خيري لاحقًا أن تلك الموجة تتفوق في عمقها على الموجة الفرنسية الجديدة، مرجعًا ذلك إلى اعتمادهم على نصوص أدبية في كثير من الأحيان، حتى إن خيري نفسه لجأ إلى الأدب في فيلميه الأول والثالث، قبل أن يقدم (رغبة متوحشة). استطرد خيري بشارة في شرح معنى السينما بالنسبة له عبر شهادة نُشرت في مجلة العربي بعام 1995 “هي سينما عن المشاعر المخبوءة في الأعماق، عن كيف تنشأ العلاقات في الحقيقة، وكيف تنمو وتتعثر، عن الخوف من الموت، عن حب الحياة، عن آليات الكراهية والعنف، عن قدرة التعبير والعجز عنه، عن الفاشية الاجتماعية والسياسية، وعن الظلم الاجتماعى، سينما تبحث عن لحظة تمسك بها، صبي فقير مريض يبتسم، نسمة هواء تحرك شعر امرأة تعيسة فتدخل البهجة إلى نفسها، أو شاب يصعد فوق أكتاف أصدقائه ليقبل فتاته عبر نافذة البيت علنا في الشارع“.

****

في مطلع التسعينيات فاجأ خيري كل متابعيه من جمهور ونقاد وسينمائيين، وقدم لونًا مختلفًا عن مشواره السابق عبر فيلم حقق نجاحًا جماهيريًّا مبهرًا على خلاف توقعات المتخصصين وهو (كابوريا). بدأ خيري مرحلة جديدة في مشواره يطرح فيها واقعية مختلفة بطابع غنائي حينًا، وساخر أحيانًا، لم يعد يتعامل مع الواقع بالجدية نفسها، حتى تحولت لغته إلى شكل من أشكال الواقعية السحرية، كأن نرى عازفين منتشرين حول الأبطال أمام باعة الفول بأعوادهم وكماناتهم ليضفوا على المشاهد جانبًا خياليًّا وساخرًا يكسر قسوة المشهد الواقعى. قد نلاحظ بذور تلك اللغة في أفلام خيري الأولى، ففي (العوامة رقم 70) نلمسها في المشهد الذي نرى فيه شارلي شابلن في (الحجز)، وكذلك في مشهد الحفلة التنكرية. هذا النمط لا يبدو بعيدًا عن عالم خيري بشارة كأحد رواد الواقعية المصرية الجديدة التي عرَّفها الناقد الراحل سمير فريد بأنها “لا تقتصر على أفلام الواقع الاجتماعي الحي، وإنما تمتد لتشمل الفنتازيا والسير الذاتية وما وراء الواقع والكوميديا والتاريخ، فهي واقعية بلا ضفاف” في استعارة لتعبير روجيه جارودي.

يصف محمد خان، صديق خيري ورفيقه، قرار الأخير بتجديد لغته السينمائية بأنه مشابه لما فعله خيري في شبابه، عندما كان (هيبي) بسوالف تتدحرج على جانبي وجهه، وشارب يتناثر فوق شفتيه، وفي أحد الأيام، وبحلقة موس حاد غيَّر من هيئته في لمحة بصر. إلا أن الهموم الشاغلة لخيري بشارة بدت واحدة، سواء في أفلامه الأولى أو في مرحلته الأحدث، وفي قلبها رصد الفوارق الاجتماعية الشاسعة بين الطبقات. ظهرت تلك الفكرة منذ أول أفلامه (الأقدار الدامية)، وبرزت وتبلورت في (كابوريا) حيث التناقض بين هموم طبقتين متباعدتين وكذلك أفكارهما وأحلامهما، التفاوت غير المعقول بين أحلام حسن هدهد البسيطة، وحياته المتواضعة، وبين سفه وصخب وجموح حورية وسليمان (رغدة وحسين الإمام).

رسالة من محمد خان إلى خيري بشارة

ستتكرر تلك المفارقة المقصودة في أفلام خيري اللاحقة، ففي (حرب الفراولة) يحل ثابت وجدي (سامي العدل) محل سليمان، وتظهر مجموعة أصدقائهما متشابهة في الفيلمين، بحفلاتهم الصاخبة وعلاقاتهم المتداخلة وبحثهم عن معنى لحيواتهم الخاوية دون جدوى، وهو ما يتشابه أيضا مع شلة زيكو في (آيس كريم في جليم).

في الأفلام الثلاثة، يقوم الغني فاحش الثراء باستعباد شاب بسيط ليحقق له سعادته بأي طريقة كانت، مغريًا إياه بمزيد ومزيد من المال، أو النساء، أو الشهرة، حتى إن إحدى صديقات سليمان في (كابوريا) تقول بإنجليزية منطلقة إن مباريات حسن هدهد وأصدقائه أشبه بمباريات العبيد لتسلية الطبقات الأرستقراطية.

حقق كابوريا نجاحًا جماهيريًّا فائقًا، حلق المراهقون شعورهم مثل حسن هدهد، وسُمّيت (القَصّة) الجديدة باسم الفيلم، وحاول أحمد زكي على مدار سنوات لاحقة أن يعيد إنتاج شخصية هدهد في عدد من الأفلام التافهة التي لم تحقق الغرض المرجو.

اشتبك خيري سريعًا مع سيناريو جديد، بدأ في إعداد وتحضير فيلم (رغبة متوحشة) عن مسرحية (جريمة في جزيرة الماعز) للكاتب أوجو بيتي بعد تعثر مشروع كاد أن يجمعه مع سعاد حسني تحت اسم (طعم الدنيا). ومع أن الفيلم بعيد عن عوالم خيري بشارة وهمومه، وكثيرًا ما يغفله النقاد عند استعراض مسيرة خيري، نسيانًا أو تناسيًا، إلا أنه يبرز جانبًا مهمًا في سينما بشارة، وهو تصوير العالم كمكان دون رحمة، كغابة قاسية. فأفلامه لا تخلو من الإشارة لتلك الوحشية الآدمية، بداية من مشهد البقرة النافقة الطافية على سطح النيل في (العوامة رقم 70)، مرورًا بتفاصيل نحر البقرة في (الطوق والأسورة)، ومصارعة الديوك ورهانات الخيول في (كابوريا)، وصولاً إلى مشهد القتل في نهاية (حرب الفراولة).

خيري بشارة اثناء تصوير فيلم كابوريا

كانت هذه السمة أوضح ما تكون في (رغبة متوحشة) الذي ظهرت فيه نادية الجندي في ملابس نمر، كما رأينا سيد (محمود حميده) وهو يشرب من ضرع الماعز مباشرة ويلتهم اللحم بيديه العاريتين، ويخشى أن يتم إخصاؤه ضمن الجديان، إلى أن ينتهي الفيلم بمشهد قتل آخر.

****

في صيف 1992، قبيل دخول المدارس وقبل زلزال أكتوبر، عُرض فيلم (آيس كريم في جليم) بسينما التحرير وميامي وكريم، وفيه بدت ملامح السينما التي طمح خيري لتقديمها في أكثر صورها اكتمالاً وتوفيقًا. استطاع خيري أن يرسم صورة لجيل جديد يتشكل في بداية التسعينيات عبر تفاصيل حياتيه دقيقة، معتمدًا على قصة محمد المنسي قنديل التي تستعرض مشوار (سيف) وقصص حبه واخفاقاته ورحلاته على الموتوسيكل لتوصيل شرائط الفيديو، مقدمًا لوحة عصرية للقاهرة؛ وسط البلد والمعادى، توضع بجانب لوحات محمد خان القاهرية المتتالية. لا يُدين الفيلم هذا الجيل الجديد ولا يحكم عليه، بل ينحاز إليه ويوضح أزماته وتوهانه وانفصاله عن الأزمان السابقة، عن الماضي وميراثه، عن عبد الحليم وأغانيه، جيل يبحث عن أحلامه بطريقته الخاصة رغم قسوة العالم ووحشيته.

في (آيس كريم في جليم) نرى مشروع فيلم غنائي أو موسيقي بالشكل الهوليوودي، وهذه ليست سمة دخيلة على خيري بشارة، إذ ظهر هذا الملمح بداية من فيلمه الأول (الأقدار الدامية)، حين استعان بالأسطوانات الفرنسية وأغاني عبد الوهاب التي يسمعها الأبطال ليصنع خلفية غنائية للمشاهد، كما لعب محمد منير الدور نفسه في (الطوق والأسورة). ورغم ضعف موهبة عمرو دياب ومحمد منير التمثيلية، إلا أن خيري استطاع أن يظهرهما في أفضل صورة ممكنة. فخيري بشارة هو المغني الأول للسينما المعاصرة، الرافض للملابس الرسمية، الكاره للقيود والسجون، المتمرد على الأعراف والتقاليد، المحب للحياة بجموح رغم قسوتها.

في نهاية (آيس كريم) نشاهد أسراب النوارس تطير فوق البحر، منطلقة دون قيود، كما رأيناها من قبل في (الطوق والأسورة)، ونتنسم مع سيف نسائم الحرية الممزوجة برائحة اليود. فهاجس البحث عن الحرية وسط مجتمع يفرض علينا قيوده يسيطر على خيري بشارة عبر مشواره، إذ تكررت الإشارات لحبس أبطاله تعسفًا بداية من (الأقدار الدامية) وحتى (إشارة مرور). تخلى خيري في فيلمه الجديد وللمرة الوحيدة ربما عن جنوحه للنهايات الصادمة، أو المستفزة، الداعية للغضب والمحرضة على الثورة. وعلى الرغم من النهاية المبهجة لـ( آيس كريم) إلا أن البطل وقف رافعًا ساعده وضامًا قبضة يده ليغني متحديًّا، أو ربما ليهتف “وهعاند، أيوه هعاند، دايمًا من غير تسليم“.

استعرض خيري في فيلمي (أمريكا شيكا بيكا) و(قشر البندق) شريحة متنوعة من طبقة قد نطلق عليها البرجوازية الصغيرة عبر حبكتين حققتا للفيلمين إمكانية استحضار نماذج عدة ومتباينة من تلك الطبقة. في الفيلمين يسعى أبناؤها للهروب، سواء الهروب إلى الخارج والهجرة إلى أرض الأحلام، أو الهروب إلى طبقة اجتماعية أعلى من خلال مكسب سهل وسريع توفره مسابقة استهلاكية تافهة، يتسلى فيها الأغنياء ويستفيدون من معارك الفقراء.

عاب الأفلام الثلاثة المتتالية، أمريكا شيكا بيكا، حرب الفراولة، وقشر البندق، الاستطراد في بعض القصص والتفاصيل الفرعية، إلى حد قد يصيب الفصول الأخيرة منها بشيء من الاضطراب أو فقدان الإيقاع. كان (قشر البندق) أقل أفلام خيري فنيًّا، وفشلت محاولة تقديم رانيا محمود ياسين كبطلة سينمائية؛ فلم تعرف الطريق للشاشة الكبيرة مرة أخرى. بدا سيناريو البندق المستلهم من رواية وفيلم (إنهم يقتلون الجياد، أليس كذلك؟) مرتبكًا، يقول خيري “لقد قمت بتحويل أعمال مكتوبة بشكل غير جيد ومكتوبة ضد الناس لأحولها فتصبح أفضل ومع الناس، ثم نضحك على المنتج.” إلا أنه لم يستطع في هذه المرة إعادة صياغة ما كُتب على الورق كما اعتاد أن يفعل.

خيري بشارة اثناء تصوير فيلم قشر البندق

****

في العام نفسه؛ 1995، عزف خيري مقطوعة شاعرية صاخبة ورقيقة في آن واحد لجيل التسعينيات، أتم فيها لوحته عن شباب ذلك الجيل، أزماته وقاهرته، عبر (إشارة مرور)، مقدمًا صيغته المفضلة لواقعية لا تخلو من غرابة ولحظات من الجنون. دارت الأحداث في شارع طلعت حرب، أو سليمان باشا كما ظل المصريين يلقبونه حتى وقتها. أعاد خيري رسم وسط البلد، وانطلق منها لتشريح القاهرة وطبقاتها الإجتماعية وصراعاتها المتداخلة، كما أضفت موسيقى راجح داوود إلى الفيلم مزيدًا من الرهافة والشجن.

يبدأ الفيلم وينتهي بمشهدين لرجلين يسيران نحو الميدان فجرًا وهما يدهنان وجهيهما على شكل أقنعة المسرح الشهيرة. كان خيري قد بدأ رحلته مع الأقنعة في (العوامة رقم 70) عندما حضر أحمد الشاذلي حفلة تنكرية، ثم خرج ليقول “أنا هاكسَّر الأقنعة، وأجرد الناس كلها من اللى بتتنكر فيه“، وهو ما دأب خيري نفسه على فعله، مشيرًا بين الفيلم والآخر إلى الزيف الذي يغطي الوجوه، سواء في الحفلة التنكرية بـ(آيس كريم في جليم) أو بحيل التخفي في (حرب الفراولة)، وصولاً إلى مشهد الختام في (إشارة مرور).

لم يكف خيري عن السعي وراء أحلامه قط، بحث عن طور ثالث أو رابع لمشروعه السينمائي، رفض إخراج (إسماعيلية رايح جاي) لأنه تقليدي ومكرر مطالبًا بإعادة كتابته، وحضَّر فيلمًا عن الأميرة ديانا، وقدم فيلمين

خيري بشارة

تجريبيين بكاميرا ديجيتال، واقترح على محمد المنسي قنديل تقديم فيلم عن (علي الزيبق)، وعاد إلى عالم الرواية ساعيًا إلى تحويل (موسم الهجرة إلى الشمال) للطيب صالح، و(جوستين) للورانس داريل لأفلام سينمائية، إلا أن الواقع أجهض أغلب أحلامه، كما فعل مع أبطال أفلامه.

****

لم يكن رفض خيري ارتداء الملابس الرسمية وموقفه مع حسين فهمي في مهرجان القاهرة هو أول ما أثاره من جدل في المهرجان، ففي دورة 1995، احتد الحوار بين خيري بشارة والناقد كمال رمزي بعد انتقاد الأخير

لفيلم (إشارة مرور) في الندوة اللاحقة على العرض الخاص للفيلم، بعدها شُنت حملة صحفية ونقدية ضد الفيلم مطالبين لجنة التحكيم –الأجنبية في تكوينها– بتجاهل (إشارة مرور) والانحياز لفيلم (يا دنيا يا غرامي) لمجدي أحمد علي، إلا أن لجنة التحكيم لم تستجب للضغوط الإعلامية ومنحت خيري وفيلمه جائزة الهرم الفضى.

عند صعود خيري إلى خشبة المسرح لاستلام الجائزة، كان بصدد أن يلتفت إلى النقاد الحاضرين والسينمائيين الموجودين، وينفجر فيهم صابًا غضبه عليهم من فوق خشبة المسرح، لكنه تراجع احترامًا للجمهور وللسينما.

في طريقه للنزول كان يفكر في أنه قد حان الوقت لإنهاء تلك المرحلة، قرر أن يبدأ من جديد، يعاود البحث عن ذاته بشكل مخالف، وربما غنَّى على درجات السلم “أنا حر إني أطير وأرفرف، كلي تحدي وشوق وحياة، في شارعكو الهادي المتزخرف، أو في شارعنا أنا هأصرخ لا“.