في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

مختارات الكورونا

العالم بعد الكورونا ليس العالم قبلها.. كل شيء يتغير من حولنا.. لا نعرف إلى أي اتجاه. تغيرات خلفها قوة بيولوجية تتحرك ببطء؛ يصلح للحروب

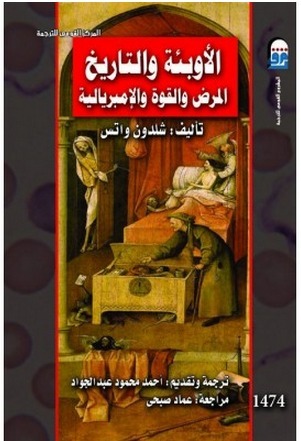

غلاف كتاب “الأوبئة والتاريخ..المرض والقوة “والإمبريالية

القديمة. مصحوبًا بهلع يشبه نهايات العالم في الأفلام والروايات.. لكنه ليس كذلك تمامًا. العقل الذي يواجه الأمة مشحونًا بسرديات خرافية قديمة وحديثة؛ عبر مرجعيات من كتب الأديان المقدسة وخيالات الأدباء والشعراء والسينمائيين.. الكورونا سيدفعنا إلى الكهوف المعزولة، لنترك حلفنا عالم وصل إلى نهايته البطيئة. عالم مذعور يحارب كائنًا هلاميًا يخترق الشفرات الوراثية ليحقق وجوده على سطح خلايا حية.. وفي هذه الحرب تشترك الطبيعة في تغيير عالم بدا أنه عصي على التغيير.. أو محكوم بقوة السلاح والمال.. الآن نحن في بروفة المستقبل.. ونحتاج إلى مزيد من إعادة النظر والتأمل.. ولنبدأ بمراجعة ما فكرت به الإنسانية في الأوبئة السابقة..

تنشر مدينة أقواسًا من كتابات عن الأوبئة تشير إلى أفكار وعواطف سكان قبلنا تعرضوا للهجوم البيولوجي.. وهذا الكتاب “الأوبئة والتاريخ.. المرض والقوة والإمبريالية” هو إحدى الدراسات المتخصصة المهمة في التأصيل لتاريخ الأوبئة في العالم، وقد نشره، في 1997، شيلدون واتس المؤرخ والأستاذ المتخصص في التاريخ الثقافي والاجتماعي في جامعة إلورين بنيجريا، والأستاذ الزائر في التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وفي 2010 صدرت ترجمته العربية عن المركز القومي للترجمة في القاهرة، بترجمة أحمد محمد عبد الجواد، ومراجعة عماد صبحي..

…

الأقواس من اختيار أسماء يس

“تلعب فصول السنة التي تندرج بين الحرارة الشديدة في فصل الصيف والبرودة أثناء فصل الشتاء دورًا كبيرًا في نمط انتشار الأمراض المعدية. ففيروس الإنفلونزا ينشط في أثناء فصل الشتاء، وكذلك الميكروبات المذكورة المسببة لالتهاب الحلق واللوزتين، بينما يزداد انتشار الملاريا والكوليرا والدوسنتاريا الأميبية في أثناء فصل الصيف نتيجة لتكاثر البعوض والذباب الناقل لهذه الأمراض.

حركة البشر وانتقالهم Movement:

تعتبر تحركات البشر عاملًا مهمًا بالنسبة إلى انتشار الأوبئة، فقد نشر التجار، والعمال، والمهاجرون، والحجاج، والجنود، والرعاة والعاهرات – الأوبئة على مساحة واسعة من العالم، فقد أخذوا معهم نماذجهم المرضية ونشروا أمراضهم إلى آخرين، كما اكتبوا أمراضًا جديدة. ففي عام 1348 م أبحر التجار من ميناء كريميا على البحر الأود الذي كان موبوءًا بالطاعون إلى أحد الموانئ الإيطالية، وقد انتقل الطاعون إلى إيطاليا ومنه وإلى إنجلترا، حيث تكرر ظهور الطاعون في صورة أوبئة استمرت لمدة 400 سنة وهو ما دمر قطاعًا كبيرًا من السكان.

وقد انتقل وباء الطاعون إلى جنوب البحر المتوسط ليهاجم مصر عدة مرات منذ ذلك التاريخ حتى فترة القرن التاسع عشر، وهو ما أدى إلى تناقص عدد السكان بدرجة كبيرة، وقد لعب الرعاة دورًا مهمًا في نقل الأوبئة من مكان إلى آخر، خاصة في فترات الجفاف والقحط، وقد فرضت الشعوب الرعوية مشكلات خاصة في مقاومة الأمراض الوبائية والطب الوقائي كما في حالة استئصال الملاريا في الصومال على سبيل المثال. فقد أعيقت إجراءات مقاومة الملاريا بدرجة كبيرة نتيجة لانتقال قبائل الرعاة من الصومال، الذين انتشروا على مساحة واسعة من البلاد لرعي أبقارهم، إلى كينيا وأثيوبيا وأوغندا”.

الأنفار اثناء عمليات مكافحة الملاريا في المستنقعات والبكر، 1917

“المهاجرون ذوي أهمية خاصة بالنسبة إلى الدراسات التحليلية لنماذج الأمراض الوبائية تحت ظرفين الأول: عندما تتحرك مجموعة من الناس من منطقة خالية من المرض أو تتصف بإصابة ضعيفة – إلى منطقة أخرى شديدة الإصابة، هنا يمكن مقارنة تجربتهم مع المرض مع تلك التي للسكان المحليين ذات الإصابة الشديدة. وربما يحضر مجموعات المهاجرين معهم نماذج (أشكال) مختلفة من المناعة للمرض، ومن خلال عادات مختلفة تتعلق بالطعام والشراب ربما يظهرون استجابات مختلفة للتأثيرات الضارة في البيئة الجديدة التي انتقلوا إليها. على سبيل المثال، فقد ظهر أن مجموعات المهاجرين من جزر البلولينزيا بإندونيسيا إلى نيوزيلاندا صاحبها ارتفاع حاد في نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والبول السكري، والنقرس. وقد بينت الدراسات أن حدوث هذه الأمراض الثلاثة يرتبط بوجود عامل يتعلق بالبيئة الجديدة كتفسير محتمل لظهور هذه الأمراض.

الثاني: عندما تتحرك مجموعة من الناس من منطقة ذات نسبة إصابة مرتفعة من المرض إلى منطقة ذات نسبة إصابة منخفضة أو تتميز بعدم وجود المرض. في هذه الحالة فإن المجموعات المحلية من السكان تتعرض للإصابة الشديدة لعدم وجود مناعة لديها وهو ما حدث عند هجرة الأوربيين إلى الأمريكتين. فقد كانت هذه المناطق خالية من أمراض مثل الجدري والزهري التناسلي والإنفلونزا، وهو ما أدى إلى الإصابة الشديدة للسكان المحليين بهذه الأمراض وحدوث الوفاة بنسبة مرتفعة، ومن ثم إلى انهيار التركيب السكاني لهذه المجتمعات بدرجة كبيرة، بل إلى انقراضها”.

“دراسة علم الأوبئة:

هناك عدة طرائق من أجل دراسة نماذج الأمراض الوبائية وكيفية انتشارها فهناك الطريقة الأولى وهي الطريقة الوصفية Descriptive epidemiology أي علم الأوبئة الوصفي، وفيه تقوم بالملاحظة عن قرب الحالات التي تنشأ خلال الانتشار الطبيعي للمرض، وهو ما يمكن أن نطلق عليه علم أوبئة الفرصة أو الظروف Epidemiology of opportunity وتجري الطريقة الثانية من أجل دراسة مدى تكرار هذه الأوبئة، ودراسة نوعية الناس الذين يعانون من هذه الأوبئة، وأين ومتى حدثت هذه الأوبئة، وهي الطريقة الاسترجاعية لدراسة الأوبئة retrospective epidemiology، وفي هذه الحالة تتم الدراسة من خلال تقارير الرحالة وكتبهم والمذكرات وسجلات المعامل والمستشفيات. وتعد كتب التاريخ التي يتعرض فيها المؤرخون لوصف الأوبئة مصدرًا مهمًا لهذه الطريقة، كما أن الكتب الدينية تعد أيضًا من المصادر المهمة، أما الطريقة الثالثة فتعتمد على وضع الفروض لتبيان الارتباط بين عاملين يبدو أنهما غير مترابطين بالنسبة إلى نماذج انتشار الأمراض، وذلك مثل فرض علاقة ما بين مرض البول الكري وانتشاره بين بعض المجموعات العرقية المميتة ودور الوراثة في ذلك، ويطلق على هذه الطريقة علم الأوبئة المستقبلي أو المنتظر Prospective epidemiology .

وكان الغرض من المقدمة السابقة حول التعريف بعلم الأوبئة هو إظهار دوره في التحكم في هذه الأوبئة ومقاومتها، وهي الوظيفة الأساسية التي ترتبط بهذا العلم. وفي هذا السياق يسلط هذا الكتاب الضوء على نقطتين مهمتين وهما : أولا ً: ردود الأفعال في كل من المجتمعات الأوربية والمجتمعات الشرقية القديمة مثل الهند والصين ومصر في التعامل مع هذه الأوبئة، ونمط التحكم في هذه الأوبئة وطرق مقاومتها، فاستجابة كل من هاتين المجموعتين من المجتمعات كانت جد مختلفة تجاه الأوبئة نفسها التي حصدت أرواح الملايين من البشر. فالمجتمعات الأوروبية التي استعملت تقنيات العلم الحديث كانت لها أساليبها الخاصة والمتوارثة في التحكم ومقاومة الأمراض المتوطنة فيها endemic disease مثل الجذام والزهري.

كان من أهم العوامل في انتشار الأوبئة هو انتقال البشر وانتشارهم السلمي والتلقائي وكذلك انتقالهم العمدي والقهري، وقد بدأت علاقة انتقال البشر السلمية بانتشار الأوبئة في وباء الطاعون كما ذكرنا، فقد انتقل الطاعون إلى مدن الشمال الإيطالي عام 1247 م من خلال حركة التجار والتجارة من موانئ البحر الأسود، ثم انتقل من إيطاليا إلى داخل القارة ومنها إلى إنجلترا، وامتد أيضًا إلى دول جنوب المتوسط ومنها مصر، وكان انتقال وباء الكوليرا إلى إنجلترا من خلال التجارة وتأسيس شركة الهند الشرقية بالهند، وقد ظهرت الكوليرا بشكل وبائي في الهند عام 1817 م وهو ما أدى إلى وفاة 25 مليون فرد، ووصلت إلى إنجلترا عام 1831 وهو ما أدى إلى وفاة 130 ألف شخص، وقد تعرضت إنجلترا إلى خمسة أوبئة الكوليرا في فترة القرن التاسع عشر عن طريق موظفي إدارة الاحتلال الإنجليزي والقوات العسكرية”.

“القاهرة والطاعون! كان الطاعون سيد المدينة طوال فترة إقامتي، وظهر الخوف في كل شارع وكل حارة، بحيث إنني لا أستطيع الآن التأثير وجدانيًّا أو الفصل بين الفكرتين.. يمتلك الشرقيون، على كل حال، حظًا وافرًا أكثر من أوروبا تحت بلوى هذا النوع.. (في مدن الموت).. نصبت الخيام، وعلقت المراجيح لتسلية الأطفال، عيد كئيب! لكن المسلمين تباهوا.. في اتباعهم لعاداتهم القديمة غير عابئين بظل الموت.

ألكسندر كينجلاك – أوثن 1836

كان الفلاحون المصريون ينتابهم القلق حول توقيت فيضان النيل وإلى أية درجة ترتفع مياهه، والفيضان الكبير فقط هو الذي يجلب الغريق المحسن التربة لكل قطعة في أراضيهم، وقد ينجم عن سنوات عديدة من الفيضان القليل أو عدم حدوث فيضان على الإطلاق مجاعة (كما حدث في عام 1274) (كما حدث في عامي 1275 – 1286)، وقد تأتي المجاعة أيضًا إذا غزت الأراضي أسراب الجراد الملتهمة للحبوب، أو الفئران، مثل هذه الأزمات كان لها تاريخ طويل، فعندما كان العبرانيون في المنفى في مصر خلال سنوات فترة حكم أخناتون (1279 قبل الميلاد تقريبًا) صك العبرانيون عبارة : هناك عشرة طواعين في مصر كمصطلح شامل يغطي جميع المصائب التي يسببها الجراد والفئران والفيضانات والقحط والمرض.

.. وربما كان الموقف في المناطق الريفية مختلفًا نوعا ما، وهنا بين الفلاحين الأميين، استمر النظر إلى الطاعون على أنه عقاب من عمل الجن الذي يستجاب له على نحو أفضل بالفرار إلى القاهرة حيث كان هناك نقص مزمن في العمالة، وفي شرق الأناضول في قلب الأراضي العثمانية، في أثناء طاعون عام 1720، صعد العديد من القرويين إلى سفوح التلال، وبعد الأزمة ظل البعض منهم في مواطنهم الجديدة، وبالسفر مقابل اتجاه مصر على ساحل البحر الأحمر في سنة 1816، أخبر الناس الفارون جون لويس بوركهارت أن : الطاعون هو البركة التي أرسلها الله إلى العالم ليدعو الصالحين إلى الجنة، نحن نعتقد أننا لم نصل بعد إلى هذه الحالة من النعمة ولذا ندخر أنفسنا لوقت آخر.

في مصر، عند تقرير كيفية التعامل مع الطاعون، فإنه يبدو أن كل عائلة كبيرة في مجتمع قروي، أو في منطقة حضرية مستقلة، نظرت أولًا إلى كيف كان الأجداد يقومون بفعل الأشياء، وعندما لا يجدون سوابق التدخل، لا تحدث أية تدخلات وعلى ذلك فقد استمر الطاعون في مكان ما في مصر، على الأقل في الست عشرة من الخمسين سنة بين عام 1750 و 1800، وقد لقي عدد كبير من الناس حتفهم بسبب المرض، بعد ذلك، في أوائل القرن التاسع عشر، وصل إلى الساحة حاكم أجنبي جديد، وعلى عكس أسلافه، أثبت محمد علي قدرته في اتخاذ إجراء قوي عندما واجه الطاعون”.

“ويبدو انتشار الأوبئة عن طريق حركة البشر العمدية والقهرية من خلال ظاهرتين: الغزو الاستعماري وتجارة العبيد. فقد كان الغزو الاستعماري أداة جبارة في إصابة شعوب الأمريكتين بأمراض لم تكن تعرفها من قبل وهو ما أدى إلى إبادتها، حيث لم تكن هذه الشعوب تملك مناعة فعالة لمقاومة هذه الأمراض، فبعد وصول كولومبوس إلى أمريكا وخلال عقدين من الزمان تدفق الآلاف من شعوب شبه جزيرة إيبيريا الحاملين لفيروس الجدري إلى هذه الأراضي البكر، وبذلك فقد وصل وباء الجدري إلى أمريكا الوسطى عام 1518، وإلى المكسيك عام 1521، وإلى شعوب الأنكا شمالًا في عام 1527 م، وحيث إن هذه الشعوب لم تكن تملك مناعة فعالة ضد هذه الأمراض الوافدة الجديدة مع الغزاة قد وقعت صرعى شدة المرض. وهو ما أدى إلى إبادة شعوب بأكملها وهجرة العديد من القبائل إلى أماكن أخرى وإصابة قبائل وسكان آخرين، وقد أدى هذا إلى انقراض 90% من شعوب الأمريكتين، ففي عام 1630 م كان عدد سكان الأمريكتين 7% فقط من عدد السكان الذين كانوا موجودين قبل عام 1524 م.

كانت الوسيلة الأخرى في انتشار الأمراض الوبائية هي انتقال البشر القهري والقسري، الذي يرتبط بالظاهرة اللاإنسانية وهي تجارة العبيد التي بدأت عام 1630م، فقد احتاج الإسبان الذين احتلوا الأمريكتين إلى قوى عاملة لزراعة قصب السكر خاصة في أمريكا الوسطى والجنوبية، وهو ما أدى إلى انتقال الحمى الصفراء والملاريا إلى شعوب تلك المناطق، التي لم تكن تعرفها من قبل، وقد شكل هذا وسيلة مناسبة لانتقال مسببات هذه الأمراض إلى مناطق جديدة، فلم يكن البشر هم الذين انتقلوا فقط، بل العوامل المسببة للأمراض قد انتقلت معهم أيضًا إلى فضاء جديد، ومنذ سبعينيات القرن السابع عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر تم نقل 30 مليونًا من شعوب غرب إفريقيا إلى الأمريكتين، ونتيجة لهذا ظهر وباء الحمى الصفراء والملاريا في بربادوس عام 1647، وفي هايتي عام 1690، وفي كوبا عام 1761، وفي البرازيل عام 1800، وفي إقليم لويزيانا الشاسع في شمال أمريكا عام 1804، وقد ظهر وباء الحمى الصفراء في مناطق شاسعة في مدن الجنوب الكبرى في أمريكا الشمالية مثل نيو أورليانز وممفيس وشارلستون منذ عام 1850، فقد ظهر الوباء عدة مرات في أعوام 1878، 1879، 1897، وفي أثناء الحرب الأهلية الأمريكية (1861 – 1865) مات 358 ألف جندي فيدرالي (جنوبي) بالرصاص أو المرض نتيجة للحمى الصفراء.

شكَّل النشاط الاقتصادي للإمبريالية ومؤسساتها الاقتصادية العملاقة فرصة سانحة لانتشار مسببات الأمراض، وخلق بيئة وبائية ملائمة لها وذلك تحت شعار تنمية المجتمعات التي استعمرتها، فعن طريق الشركات العملاقة في غرب أفريقيا تمت إزالة الغابات من أجل إنشاء مساحات واسعة لمحاصيل جديدة، مثل القطن وزيت النخيل والفول السوداني، وقد مولت هذا النشاط الشركات الكبرى، الذراع الاقتصادية للإمبريالية، وهو ما أدى إلى تخريب التربة الزراعية لهذه المناطق، فتربة غرب أفريقيا تختلف عن تربة وادي النيل أو تربة أرض الرافدين، فبدلًا من تكونها من طبقة عميقة من التربة السطحية، فقد كانت تتكون من غطاء رقيق من الطبقة العضوية المتحللة فوق طبقة من الصخر الأحمر المسامي، وفي المناطق التي أزيلت منها الغابات الكبيرة لزراعة الفول السوداني أو القطن، انكشفت هذه الطبقة الرقيقة من التربة، وأصبحت معرضة للتآكل والتدهور بشكل لم تتعرض له قط تحت نظام التنوع المحصولي الذي عادة ما كان يستخدمه الأفارقة في هذه المناطق.

وأدى قطع أشجار الغابات واستخدامها فلنكات للسكك الحديدية، التي مدت لنقل هذه المحاصيل الجديدة والمعادن من داخل القارة إلى الموانئ – إلى ترك أشجار ضعيفة الجذور مكشوفة لهبات الرياح التي سرعان ما اقتلعتها الرياح، وهو ما زاد من مساحة التربة المكشوفة الرقيقة، ونتيجة لتعرضها للحرارة الشديدة أثناء موسم الجفاف وانهمار الأمطار الغزيرة في أثناء موسم الأمطار سرعان ما وهنت هذه التربة الرقيقة فوق قاعدة الصخور الصلبة، مما تسبب في شقوق وحفر مليئة بالماء وفرت وضعًا مثاليًّا لتكاثر البعوض الناقل للحمى الصفراء والملاريا.

كما أدى توسع الشبكات الدولية للتجارة ومراكزها في لندن وأمستردام وباريس ولشبونة إلى التوسع في زراعة المحاصيل النقدية إلى نتيجتين مهمتين وهما: التوسع في استخدام النقود بدلًا من نظام المقايضة الذي كان سائدًا، وإلى ازدياد حركة الهجرة الداخلية إلى مناطق السواحل التي يتركز فيها النشاط الاقتصادي الكثيف للأوربيين وذلك في الهند وغرب إفريقيا، والذي كان له تبعاته بالنسبة إلى خلق بيئة جديدة مناسبة لتكاثر البعوض وانهيار نظام المناعة الطبيعي للسكان المحليين”.

الأنفار اثناء عمليات مكافحة الملاريا في المستنقعات والبكر، 1917

“إن معنى ظهور إجراءات مقاومة الأمراض المعدية في مدن الأندلس وعدم انتقالها إلى المدن العربية الأخرى هو أنها ظهرت وطبقت ثم توقفت واختفت، بينما كان الأمر على العكس تمامًا في أوروبا فقد ظهرت ثم استمرت وانتشرت.

في الفترة التي طبقت فيها مدن الشمال الإيطالي بنهاية خمسينيات القرن الخامس عشر إجراءات الحجر الصحي، عرف الأطباء العرب النظرية العامة للعدوى وطرق مقاومتها عن طريق المنهج التجريبي، أي بواسطة “التجربة والحس والمشاهدة” أي الملاحظة، كما بين ذلك ابن الخطيب، مع العلم أنهم لم يعرفوا طبيعة تلك الكائنات الحية التي تسبب هذه العدوى، فهذه الكائنات غير محسوسة وغير منظورة نظرا ًلصغرها الشديد، وتعاملوا أيضًا مع التهديد المصاحب لهذه الكائنات، أي العدوى نفسها بإجراءات المقاومة، من حيث إنها أشياء ممكنة ومتوقعة الحدوث، أي أنهم تعاملوا مع حركة العدوى الخفية مثلها مثل طبيعة العدوى من جهة أنها أيضًا من الأشياء غير المحسوسة والغريب في الأمر أن أوروبا تعاملت أيضًا مع مسببات العدوى وحركة العدوى بنفس الأسلوب والطريقة التي تعامل بها الطب العربي، فلم تعرف أوروبا طبيعة الكائنات المسببة للعدوى إلا بعد ظهور الطب المعملي، واختراع الميكروسكوب في نهاية القرن التاسع عشر، وظهور النظرية العامة للجراثيم، فقد اكتشفت العديد من هذه الجراثيم خلال ثلاثين عامًا بين عامي 1875 – 1909 (فقد اكتشفت ميكروب الجذام عام 1875، والملاريا عام 1880، والسل 1882، والكوليرا 1883، والطاعون 1894، والزهري 1905، والتيفوس 1909)، فقد تعامل الأطباء الأوربيون مثلهم في ذلك مثل الأطباء العرب مع ماهية مسببات العدوى والتهديد”.

“إحدى الأسئلة الأولى التي يمكن طرحها في التاريخ المقارن الذي يهتم بعلاقات القوى وتأثير الأمراض الوبائية يتمثل في الدور الذي يؤديه الأطباء الذين تلقوا تعليمهم بالجامعة، هل كانوا دائمًا يؤدون الوظائف نفسها مثلما يفعلون اليوم؟ الإجابة القصيرة هي “لا” بالتأكيد، فحتى بداية القرن العشرين ونشر الطب في الغرب، كان الأمر عند هذا الحد، بل قاطع البابا إريان الثامن مجلس فلورنسا الصحي لمنعه المواكب، خلال حرب “مانتو” التي أدخلت جيوش كل من فرنسا وإسبانيا إلى عمق الأراضي الإيطالية في عام 1630. وأيد إتباع القديس بيتر هذا الاتجاه، فاستمر الكهنة في الإبرشيات القروية في التمسك بالاختيار القديم نحو تهدئة غضب الله. في عام 1631 أهمل الأب دراجوني، رئيس كهنة مونت لويو، التحريم الذي صدر من مركز دوقية فلورنسا، وقاد بتحد أتباع إبراشيتين في موكب، دون التنبه إلى النتائج التي قد تؤثر على أجسامهم المعرضة للإصابة بالطاعون، وبناء على ذلك مات عدد كبير.

خريجو الجامعات من الأطباء كان لهم دور أيضًا في تشكيل رد الفعل للطاعون، ففي عام 1348 أخذ ملك فرنسا فيليب السادس، رأى كلية تدريس الطب بباريس حول سبب المرض. أفاد رؤساء جامعة السوربون أن الطاعون ظهر إلى الوجود متزامنًا مع ظهور الكواكب: زحل والمريخ وجوبيتر في 24 مارس 1345، أكثر من ذلك شرحوا أن هذه الحوادث غير الاعتيادية للكواكب أدت إلى سخونة الهواء، الذي أثبت نفسه كمياسما في أورام الطاعون.

كان علم النجوم، بالنسبة لمعظم الدارسين الجدد للصحة مجالًا غريبًا، فهو جزء من نموذج أكبر للصحة توارثه علماء القرن الرابع عشر من اليونان، في هذا الصدد كان الرئيس العظيم هو جالينوس من برجامون (توفى عام 201م) الذي قُدم غالبًا إلى القراء اللاتين خلال ترجمة مقدمات عربية “لإيساجوجي يوهانيتس”، شمل العمل الجامع لجالينوس كتابات حتى لمؤلفات أقدم مثل “هيبوقراط” (تجميع لكتاب أطباء من جزيرة كوس في القرن الخامس ق.م)، بالإضافة إلى جالينوس كان الطلاب الذين يدرسون في واحدة من الجامعات الأربع الرائدة : بادوا ويولوجونا ومونتبيلليي وباريس، يدرسون أيضًا أرسطو الملقب بالفيلسوف عند ما قبل الحداثيين.

في إيطاليا الشمالية والوسطى، خلال هذا العصر الذي نشأ فيه التفكير الأكثر ابتكارية في هذا الجزء من أوروبا، اتجهت أفكار النخب إلى التحول حوالي 1429 – 1450 – ثم أضيف حافز فكري جاء من بيزنطة المهددة بالعثمانيين – إلى ما كان خيارات حديثة للصحة كشأن عام، وصل الإمبراطور البيزنطي إلى فلورنسا عام 1439 يطلب عونًا عسكريًّا ليواجه تقدم الأتراك العثمانيين، وسقطت القسطنطينية في عام 1453 بصورة لم يتوقعها أحد. فاستقر العديد من رواد المدرسيين البيزنطيين في فلورنسا، وازداد بكثرة أعداد الناس في الغرب الذين يستطيعون ترجمة الأعمال الطبية القديمة من اليونانية والعربية إلى اللاتينية.

ونشأ عن هذا ظهور عدة أفكار عرفت بالإحيائية المدنية، من بين أشياء أخرى، تتمسك الإحيائية بأن المجتمع مماثل في تنظيمه للكائن الحي، وبهذا فإن الأوليجاركية على رأس هرم السلطة تملك هيمنة أبوية على الطبقات الأدنى من العمال الذين يكسبون أجورهم من المدينة، والفلاحين الذين يزرعون الأراضي، في المقابل تدين الطبقات الأقل للحكام بالسمع والطاعة.

لم يتيسر لهذه الأفكار أن تنضج بسرعة، بل تعرضت للتهديد بشكل أكبر حيث بدأ عدد السكان يعود ببطء إلى مستوياته قبل الطاعون، لم يجد أبناء وبنات الفلاحين أرضا ليفلحوها، أو أي طريق آخر يمكنهم من الحياة في قراهم، فتقاطروا على المدن للعمل، وبمجرد وصولهم، أمتهن بعضهم السرقات الصغيرة والدعارة أو التسول، وفيما كانوا ينظر إليهم في السابق على أنهم صورة للمسيح عندما كانوا بالمقارنة قليلي العدد، بات ينظر للمهاجرين الفقراء على أنهم مجرمون محتملون ربما يتحدون معًا لتخريب النظام الاجتماعي.

هذا الشعور انعكس بعمق جديد من الازدراء للفقراء من وجهة نظر عدد قليل من أصحاب الامتيازات، وامتدت شريحة الفقراء لتشمل معظم الأجزاء، انخرط تحت هذا التقسيم الجزارون وبائعو اللحوم وعمال الحانات والخبازون والبقالون والأفراد الآخرون الذين يحصلون على خبزهم اليومي بالعمل اليدوي، ويمكن القول إن أكثر من ثلثي أية مدينة إيطالية كانوا قذرين من عوام أو من منزلة حقيرة، كان هؤلاء الناس الحقراء بكل وضوح يلزمون أماكنهم بواسطة المقصلة والكرباج وأنواع أخرى من العقاب الذي يمكن تعريها بلغة مشوهة بأدوات الكرم الأبوي.

مجرد الأخذ بهذه الأفكار الخشنة (التي رآها كل من كارميشيل وهندرسون تحدث في فلورنسا خلال أزمة الطاعون 1448) يحتاج فقط إلى قفزة تخيلية بسيطة لإدراك أن تجمعات الفقراء كانت تحمل المرض، وأن الطاعون بنفسه كان معديًا، ينتقل من شخص إلى آخر، تبدو الملاحظات التجريبية للطريقة التي يتصرف بها الطاعون بعد منتصف القرن الخامس عشر (عندما انتقل إلى مرحلته العشوائية المبعثرة) مؤكدة لهذه الفرضية، يعيش العديد من الناس الفقراء في بيئة البراغيث المصابة تحت ضغط الظروف في عشوائيات من الخشب والقش على أطراف المدن، على الجانب الآخر، الأغنياء الذين يعيشون في مركز المدينة في منازل حجرية والقادرين على الهروب إلى أملاكهم بالريف بمجرد اقتراب الطاعون كانوا من المستبعد تلامسهم مع الفئران أو البراغيث المصابة، هناك أيضًا مسألة السلطة غير المسؤولة : لم ينبه رجال الإدارة بالقدر الكافي مفتشي الصحة متواضعي المستوى أن الموتى الفقراء المشكوك فيهم يجب أن يميزوا كموتى بالطاعون، ربما لهذا السبب، تظهر معاينة أماكن إقامة ضحايا الطاعون خلال طاعون متوسط القوة في منتصف القرن الخامس عشر في فلورنسا ولندن بعد عام 1532، أن الفقراء كانوا معرضين لخطر أكبر بكثير من الأغنياء.

ونتج عن هذا الإدراك المعقد لمفهوم النظام الذي برر التدخل في حياة الناس العاديين خلال أزمة الوباء، ابتكر هذا النظام أولًا في فلورنسا وأخواتها من الدول – المدينة بواسطة المدرسين الإنسانيين والقضاء والمشرفين على الصحة (عادة من غير الأطباء خريجي الجامعات) وانتشر مفهوم النظام بالتدريج في فرنسا وإسبانيا، ثم استقر بعد عقود تالية في الممالك الشمالية البعيدة مثل السويد وانجلترا، وشهدت حياة كل شخص بالغ العمل بهذا النظام مرة أو مرتين (دخل الطاعون عندئذ مرحلته العشوائية في الانتشار)! كانت سياسات أصحاب مذهب التدخل تتمثل في أن السلطة قادرة على إرباك الحياة اليومية للناس الخاضعين لها حسب رغبتها، ولم يظهر بأية حال أي دور لتلك السياسات في إعاقة انتشار الطاعون، في فلورنسا، المدينة السلطوية ذات وسائل التحكم مثلها مثل مدن أخرى في أي مكان، انتشر الطاعون في عامي 1497 – 1498، وكذلك بين عامي 1522 – 1530، ومرة أخرى في أعوام 1630، 1631، 1632، ولم تستعد فلورنسا مستوى عدد سكانها قبل الطاعون حتى القرن التاسع عشر سواء كانت جمهورية أو كعاصمة لدوقية الميدتشي (بعد عام 1527).

وكان إنشاء مبان لغرض الأمراض المعدية، هو الوسيلة المؤسساتية الأخرى التي حبذت بدرجة كبيرة حسب مفهوم النظام كانت هذه المؤسسات تستغرق وقتًا طويلًا من الاتفاقات، لدرجة مرور فترة طويلة في الغالب ما بين بدء الحملة البناء والافتتاح الحقيقي، على سبيل المثال، كلف المجلس الكبير في جنوا، بإنشاء مستشفى للأمراض المعدية في عام 1467، ومرت ستون عامًا قبل أن يتم الانتهاء من بناء وتشغيل المبنى، في غضون ذلك، ضرب الطاعون المدينة عام 1499 و 1501 وفي السنوات الثلاث من 1524 : 1526 وبمجرد إنشاء مستشفى الأمراض المعدية – ليس قبل أوائل القرن السابع عشر في معظم أجزاء أوروبا – أصبحت تقدم الخدمات الأساسية بواسطة أطباء تمولهم المدينة أو حلاقي الصحة المتعاقد معهم بعقود لتوفير العلاج للفقراء مجانًا، وكانت النتائج واعدة.

كان الوضع في مستشفى الأمراض المعدية في بولونيا نموذجيًا، فيقول لكاردينال سيادا:

هنا أنت محاط بروائح لا تطاق.. لا تستطيع أن تمشي سوى بين الجثث.. وهذه صورة طبق الأصل من الجحيم؛ حيث لا يوجد هنا نظام سوى رعب ينتشر.

وفي مستشفيات الأمراض المعدية في فينسيا، ارتدى طاقم الأطباء الأقنعة والملابس الواقية الثقيلة لحمايتهم من الأبخرة السامة التي يعتقد خروجها من المريض، وبدأ الممارسون في مستشفى الأمراض المعدية مثل ممثلين في مهرجان موت غريب، وهو ما تم تصويره في اللوحات والصور المحفورة في تلك الفترة.

في ميلانو في أثناء طاعون 1630 وفي جنوا عام 1656، كانت نسبة الوفيات غير مسبوقة (70% من سكان جنوا) وتعزي على الأرجح إلى نقل المشتبه يهم إلى مستشفيات الأمراض المعدية ليموتوا من الجوع والتيفوس والطاعون، وبعد محرقة عام 1656، وجه مدير بيت الجذام في جنوا سؤالًا: إذا لم تكن إجراءات قد اتخذت لتخليص المدينة من الوباء هل كانت الخسائر ستكون أكثر فداحة؟. ولم ينتج شيء من هذا الاستغراق الذهني، ولم يستطع الأشخاص العاديون المواجهون بالقوة القرية السلطة، وبعاداتهم المتوطدة من الطاعة أن يفعلوا الكثير لمنع العزل.

إذا كانت هناك مقاومة، فمن المحتمل أن النساء كن قادتها، وغالبا ًمن الأرامل اللواتي شعرن أن مستشفيات الأمراض المعدية قد حرمتهن من أحد أدوارهن الطبيعية: تمريض الأحياء، وإعداد الموتى للدفن، في إنجلترا في عهد الملك شارلز الأول، قامت النساء في سالزبوري عام 1627، وفي كولشستر عام 1631، بإحراق مستشفيات الأمراض المعدية بالكامل، هذا التوكيد القيم التقليدية يثبت الارتداد إلى الثقافة الشعبية عندما تواجه بمفهوم النظام، وبالمثل في فلورنسا تحت حكم الدوق الكبير، النساء كزوجات أو بنات أو أخوات المريض، المحبوسات داخل البيوت المغلقة الأبواب كن يصرخن متحديات من رشفات المنازل، وكن يهددن المسؤولين باندفاعهن وتمردهن الشبابي، وفي منطقة فيا بورشيا عام 1633، وضع مائتان من الدهماء الأقوياء موزع الأغذية جاكابو ساسي في الحجر إلى درجة من الخطر الكبير والخوف حتى أنه قدم استقالته.

حتى ذلك الوقت، فإن التهديد المروع لمستشفيات الأمراض المعدية أو العزل الأسري لم يكن سائدًا في كل الأماكن، ففي هولندا حيث اعتادت جماعات من السادة أصحاب الشركات مثل تلك التي رسمها رامبرانت، على استخدام القوة المناسبة لأقل مخاطرة لخلق امبراطورية تجارية تمتد إلى أرجاء المعمورة، كان الناس يشجعون على زيارة الجيران المصابين بالطاعون لمساعدتهم خلال الساعات الأخيرة الأليمة من حياتهم، ضحايا الطاعون القادرون على السير يمكن أن يغادروا منازلهم لاستنشاق الهواء طالما كانوا يحملون علامة ترمز إلى المرض، مع تشجيع أفراد الأسرة المقيمين معهم على الذهاب إلى الكنيسة للمشاركة في المواساة الدينية”.

“في نفس الخطاب الذي أعلن فيه الراهب المجهول الوصول الحديث للجدري بين التاينو، ذكر أيضًا أن المرض قد تفشى من هسبانيولا إلى بورتوريكو وقتل ثلث السكان هناك، وسرعان ما تكرر ذلك في كوبا، وبعد ذلك في ربيع عام 1519، قاد هيرنان كورتيس (كان منذ عام 1504 سكرتيرا للحاكم الإسباني) جيشًا من الفاتحين الإسبان من كوبا إلى الأرض الرئيسية في أمريكا الوسطى وأرض الأزتيك، وبالرغم من أن الإمبراطور ميتزوما استقبلهم بترحاب فإنه سرعان ما أثبت الإسبان أنهم ضيوف خونة، بعد أن بدأوا في قتل الراقصين العزل من السلاح، طردهم الأزتيك بالقوة، وفي المعركة التي تلت ذلك، قتل الأزتيك 900 من الإسبان الذين بلغ عددهم 1200 شخص وأرسلوا الناجين راكضين نحو الساحل، رجلًا لرجل، كان المحاربون الأزتيك جيدين مثل أي شيء إنساني تقذفهم به أوروبا القرن السادس عشر.

في الفترة الزمنية بين زيارة كورتيس الأولى وعودته الظافرة عندما استولى على تينوشتيتلان بهجوم عاصف (13 أغسطس عام 1521)، دمر الجدري الأزتيك، وطبقًا للتقاليد جلب المرض إلى الأرض الرئيسية من خلال حملة مضادة لبانفيلو نارفيز التي أرسلت لتعيد كورتيس إلى القاعدة، وعندما مر الجدري تجاه الشمال عبر منطقة وادي المكسيك الوسطى عام 1520، ترك أكثر من نصف عدد السكان موتى، سجلت هذه الأحداث البشعة في كلمات نقلت من لغة الناهوتال عن طريق مؤرخ في بداية القرن السادس عشر، وهو فراي برناردينو دي ساهاجون، زعم من أخبروا فراي برناردينو:

وقبل بروز الإسبان أمامنا، أصبح الوباء منتشرًا: الجدري، كان ذلك (شهر) تبيهوتيل، عندما بدأ، وانتشر بين الناس كتدمير كبير، غطى أجسام البعض منهم (بيثور) في كل أجسامهم – وجوههم ورؤوسهم وأثدائهم .. إلخ، وكان هناك خراب كبير، ومات الكثيرون بسبب ذلك، لم يستطيعوا السير، كانوا يستلقون فقط في أماكن جلوسهم وفراشهم، لم يستطيعوا الحركة، لم يستطيعوا الدوران، لم يستطيعوا أن يغيروا موضعهم، أو أن يستلقوا على جانبهم أو على وجوههم أو على ظهورهم، وإذا أداروا أنفسهم كانوا يصرخون بشدة لقد كان تدميره رهيبًا.

كانت هذه الأزمة في تينوشتيتلان عندما وصل كورتيس وحلفاؤه من التلاكسان أمام المدينة، ولكن بالرغم من حالتهم العسرة، فقد أكد محاربو الأزتيك أن كورتيس لم يربح المعركة بدون مقاومة، ولأنه غضب لأن الكفار في النهاية يجب أن يقاوموا فقد طبق تقنيات الرعب، وكما قال: “لقد آذيناهم بشدة عبر كل الشوارع التي استطعنا الوصول إليها، لدرجة أن عدد القتلى والأسرى وصل إلى أكثر من ثمانمائة شخص، وخلال الأربع وعشرين ساعة التالية، ذبح اسبان 40,000 رجل وامرأة وطفل، افتخر كورتيس بعد ذلك بأنه في هذه الشوارع التي كانوا فيها كنا نمر على أكوام من القتلى وكنا مجبرين على أن نسير فوقها، استمرت المقاومة الشكلية، ثم في 13 أغسطس 1521 توقفت كلية، في هذا اليوم، منع تقديم القرابين إلى فويتزلبوشتلي (إله الحياة لدى الأزتيك) من الأرض.

هاجم الجدري مرة أخرى سكان وادي المكسيك الذين تقلصوا بشدة في عامي 1531 – 1532 واستمر بعد ذلك في مهاجمتهم دوريا، وبحلول عام 1605 تناقص عدد الشعوب التي يدعي المتخصصون في دراسات الناهوتال أن عددهم كان 25,2 مليونًا في عام 1518 إلى مجرد 1,1 مليون نسمة. وبعد انهيار دولة الأزتيك عام 1521، اتبع الجدري شبكات التجارة ليخترق أراضي الأمريكيين الأصليين التي تبعد مئات الأميال عن تينوشتيتلان، وربما تحرك في اتجاه الجنوب نزولًا إلى الساحل، وصل إلى ريو بلات في الأرجنتين حيث توجد مدينة بيونس أيرس (الهواء النقي) اليوم، ثم اتبع الطرق الأمريكية الأصلية المبنية بالحجارة في اتجاه الشمال إلى الإنديز العليا، قلب أراضي الإنكا، في ذلك الوقت كانت امبراطورية الإنكا هي الأكثر اتساعًا في العالم. وبوصوله عام 1524 – 1525، قتل الجدري زعيم الإنكا هينا كاباك مع ورثته المحتملين والآلاف من المحاربين والعامة والنساء والأطفال، جاءت بعد مجزرة أمراض وأزمة الأسرة الحاكمة، والحروب الأهلية، التي كانت إعادة للأزمة المكسيكية بين عامي 1519 / 1521 وفتحت الطريق أمام الفاتح الإسباني، فرانسيسكو بيزارو، متأثرة من الإصابة بالجدري، لم تستطع قوات الإنكا أن تحارب، وهي التي كانت في الأوقات العادية أكثر من ند للإرهابيين الإسبان.

ومن المثير للسخرية، أنه في عام 1518 عندما دخل الجدري العالم الجديد وأطاح بالأزتيك، لم يصبح الفيروس في أوروبا يشكل تهديًا خطيرًا بعد، وبدلًا من ذلك أظهر نفسه كمشكلة صغيرة يعاني منها الأطفال كأمر عادي، وكانت فرص النجاة منه 90 – 95% على كل حال، فقد تغير ذلك جزئيًا : فقد أبلغ تقرير عام 1544 عن شكل جديد قاتل من الجدري في نابولي الإسبانية، وبعد سنوات قليلة (في عام 1570 – 1571) حصد الجدري 10.000 نسمة في البندقية ومدن البحر المتوسط القريبة منها، لكن لا ينبغي على المرء أن يبالغ في حجم الكارثة، إن الإصابة المحدودة بأشكال شديدة العدوى في أوروبا والتي يمكن أن تقتل 30% من ضحاياها كانت توجد معها في نفس الوقت أشكال وبائية أخف بصورة أكثر انتشارًا وتحصد أعدادًا أقل. الأطفال الذين نجوا من الصورة الخفيفة من الجدري اكتسبوا مناعة مدى الحياة، وهؤلاء الذين ذهبوا بعد ذلك إلى العالم الجديد – مع الجدري الشرس – اصطحبوا مناعتهم معهم، وهكذا عبر القرنين السابع عشر والثامن عشر، فإن الأوربيين الذين تعرضوا للمناعة الناتجة عن الجدري المتوطن كأطفال ظهر أنهم يتلقون معاملة متميزة عند مقارنتهم بالأمريكيين الأصليين.

ومن وجهة نظرنا، يمكن الافتراض أن البيض الذين ذهبوا إلى العالم الجديد ربما رغبوا في أن يتعلموا من المعالجين الأمريكيين الأصليين بيئة المرض الجديدة الغريبة التي وجدوا أنفسهم فيها، على سبيل المثال، فإن الطفيليات المعوية لم تكن بالضرورة هي نفسها الموجودة في أوروبا، ومع ذلك يبدو أن الأطباء القليلين المدربين في الجامعة الذين غامروا بعبور الأطلنطي في القرن الأول قد بذلوا مجهودًا ضئيلًا للتشاور مع مقدمي الخدمة الحية المحليين، يرجع أحد الأسباب إلى الموقف السلبي تجاه السكان الأصليين الذي أوجده دعاة الإنسانية الإسبان عند رجوعهم إلى الوطن، والإرهابيون الإسبان في الميدان، والسبب الآخر كان خوف الأطباء المتعلمين من اتهامهم بالدجل، فإن أي طبيب في العالم الجديد يجرؤ على أن يجرب عقارًا جديدًا أو ممارسة طبية جديدة تحت إرشاد متحدث بلغة الناهوتال كان يخاطر بأن يعتبره زملاؤه في الوطن دجالًا قد تخلى عن وضعه الاجتماعي المحترم، وعلى أية حال في هذا العالم الجديد، كانت هناك طرق عديدة لاكتساب المكانة المحترمة أكثر من اتباع حياة عملية متعبة في المجال الطبي.

بعد استيلائهم على البر الأمريكي الرئيسي، سرعان ما امتلك الفاتحون الإسبان مناجم الفضة، ففي عام 1545 اكتشفوا ما كان يعد أغنى اكتشاف في العالم في ذلك الوقت، جبلًا من الفضة يشبه قمع السكر في أعلى بوليفيا في بوتوسمى، وخلال وقت قصير، كانت هذه المناجم تعمل بالعبيد، وفي مثل هذه الأمور اتبع الإسبان القواعد البسيطة لفعالية التكاليف، فقد وجدوا أنه بما أن تكاليف الإحلال كانت لا شيء فعليًا، فمن غير الضروري الاهتمام بحاجات المخلوقات من العبيد، أدت هذه السياسة إلى قول واحد من المعاصرين لذلك : إذا دخل 20 هنديًا أصحاء (المنجم) يوم الاثنين، يمكن أن يخرج نصفهم كسيحًا يوم السبت تاركين ورائهم النصف الميت.

داخل محاور المناجم نفسها، كان معدل توقع الحياة قصيرًا جدًا دائمًا بما لا يسمح للجدري أن يصيب ويقتل ضحايا جددًا، وبالرغم من ذلك، فإن الفيروسات التي كانت تنتشر على سطح الأرض كانت تنتقل بسهولة مئات الأميال عبر أنشطة تعيين العمال العبيد، وأدت متطلبات العمل التي لا تنتهي وفرق تعيين العمال من مسافات بعيدة والأوبئة التي انتشرت إلى الانهيار الديموجرافي لتعداد سكان الإنديز، وفي عام 1630 كان عدد السكان 7% فقط من السكان الذين كانوا موجودين قبل عام 1524. وفي مكان آخر، كانت القصة هي نفسها، مع اختلافات بسيطة، قبل أن يضربه الجدري عام 1524 – 1525، كان الجرف الساحلي المحيط الهادئ في بيرو الذي يبلغ طوله 2,000 ميل مسكونًا بما يقارب 6.5 ملايين نسمة يستخدمون أراضيهم الخصبة ومهاراتهم في زراعة المأكولات لكوزكو ومدن الإنديز الكبرى الأخرى التي كانت أكبر بكثير من جنوا، ولسوء الحظ، فإن هذا المدى من الأرض الغنية المنتجة للمحاصيل بالتبادل مع الصحراء قدم موقعًا حيويًا مثاليًا لانتشار الجدري، وبعد أن ضربته الأوبئة عدة مرات، بعام 1590، أصبح هذا الجرف الساحلي مهجورًا، وبدأ الآن فقط علماء الآثار في الكشف عن شهادات صامتة عند شعب قد أبيد كان قد جعل هذا المكان قبل عام 1518 جنة من الحقول الخصبة والحدائق على نظام المناظر الخلوية التوسكانية التي لونها رسامو عصر النهضة”.

“خلال العشرينيات من القرن السادس عشر، تحرك الجدري أبعد إلى الشمال، ولكن هناك خلافًا على مقدار هذا البعد، تقترح أن رامنوفسكي وآخرون أن العدائين الأمريكيين الأصليين الذين كانوا يمرون على طرق التجارة والاتصال المطروقة يمكن أن يكونوا قد جلبوا المرض على طوال الطريق إلى غرب تكساس، وإذا تذكرنا أن فيروس الجدري يظل كامنًا في الجهاز التنفسي للضحية من 8 – 12 يومًا، فإن كل عداء لديه الوقت ليحرك فيروس الجدري للأمام 300 – 400 كيلو مترًا أو أكثر، ومع تجاوز معدل الوفيات في بعض الأحيان 85% (كما حدث في جزيرة فاولا عام 1720) يمكن التخمين أن يكون الجدري قد قلل أعداد العديد من التجمعات القبلية الأمريكية الأصلية إلى بقايا متناثرة قبل أن يزورهم البيض فعليًا بوقت طويل. مع ذلك، فإن العديد من الأمثلة المعروفة على نقص عدد السكان من المحتمل أن تكون نتيجة مباشرة للبيض الذين يحتفظون بالسجلات، وهكذا في عام 1529”.