في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

(مختارات عن فلوبير وصناعة الحرير)

يعتبر زيبالد، ج. ماكسميليان زيبالد (1944-2001) من الكتاب الألمان القلائل الذين نالوا شهرة أوسع في العالم الأنجلوسكسوني قبل اكتشافه في البلدان الناطقة بالألمانية، على الرغم من أنه كان يكتب دومًا بالألمانية. هاجر إلى إنجلترا منذ منتصف الستينيات حيث عمل مدرسًا للأدب الألماني الحديث في جامعة نوريتش في شرق إنجلترا. يمزج زيبالد في

كتاباته بين الخيال والواقع، بين الحلم والذكرى ولا يحب أن يحدد نفسه في جنس أدبي معين. من أهم مؤلفاته “المهاجرون” و “أوسترليتز” و”دوار أحاسيس”.

هذه المقتطفات هي من كتاب “حلقات زحل”، وهو عبارة عن رحلة على الأقدام في الساحل الشرقي الإنجليزي، لكنها تستحضر معها واقعنا المعاش بكل مآسيه.

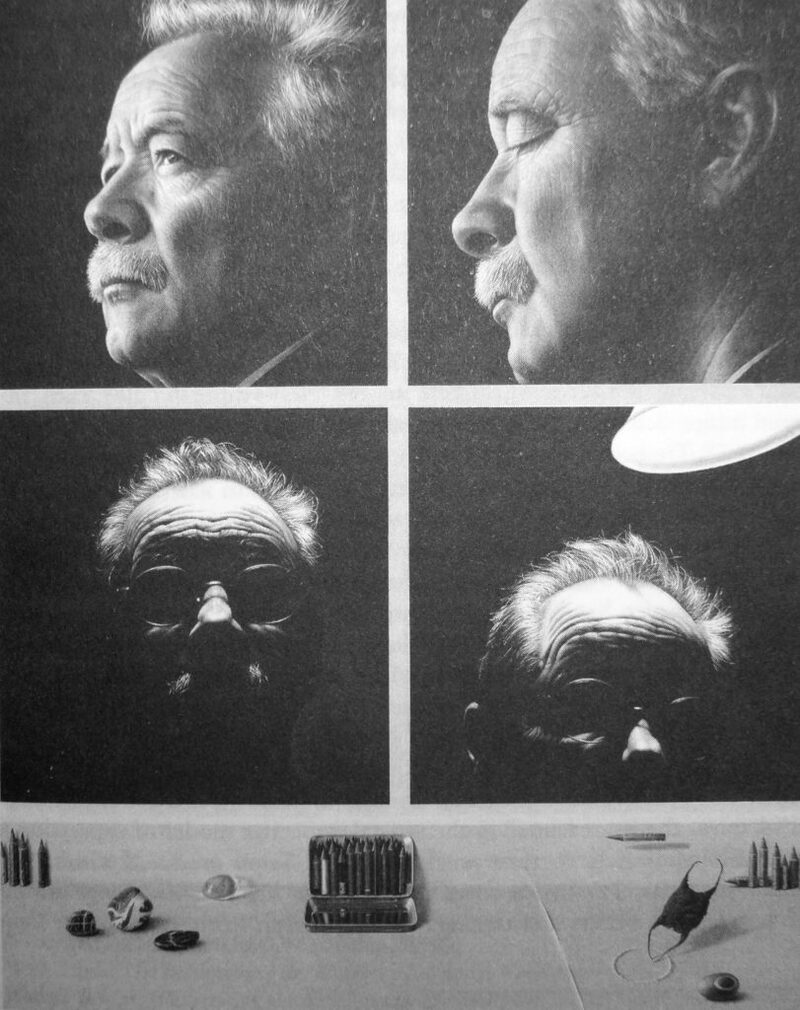

بورتريه رسمه هيك بوليستر لزيبالد ،في الذكرى الثانية لوفاته ف 2003 بعنوان “العين أو التوقيت الأبيض” تنقسم اللوحة الاكريليك على قماش إلى خمسة أقسام ، أربعة منه ينظر من زوايا مختلفة. نظرًا للتسلسل ، تظهر الصور الأربعة التي تصور زيبالدبشكل تدريجي ويختفي الضوء الساطع على رأسه ، في حين يمثل الجزء السفلي حياة ساكنة غامضة تتألف من قوالب قلم رصاص وأشياء أخرى ، بعضها يبدو وكأنه أحجار صغيرة مصقولة

السحابة السوداء”؛ لوحة الغلاف،من رسومات كارلوس أموراليس، المشاركة في معرض “إختلافات زيبالد”الذي عقد في معرض الثقافة المعاصرة في برشلونة؛ فيه حوار بين الأدب والفن لتقديم عالم زيبالد

مدام بوفاري

درست جانين داكينز، التي كانت تسكن في حارة صغيرة قريبة جدًا من المستشفى، مثل مايكل، في أوكسفورد. وخلال مسيرة حياتها طورت، إلى حد ما، علما خاصا بها لدراسة الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر، يخلو من أي ادعاء فكري، وينطلق دائمًا من غرائب التفاصيل لا من الأمور الواضحة، خصوصًا فيما يتعلق بجوستاف فلوبير، الذي حظي لديها بأعلى تقدير وكانت تقتبس لي في مختلف المناسبات من مراسلاته المكونة من آلاف الصفحات، مقتطفات كانت تثير دهشتي مجددًا في كل مرة. وبخلاف ذلك كانت تدخل في أثناء عرضها لأفكارها في حالات تكاد تعد ولعًا مثيرا للقلق، وتحاول بأكبر قدر من الاهتمام الشخصي أن تتحرى الأسباب وراء الشكوك الكتابية لدى فلوبير؛ الخوف من الخطأ، حسب قولها، هو ما كان يجعله يبقى أحيانا لأسابيع وشهور أسيرًا لأريكته، ويجعله يخشى أيضًا ألا يستطيع من بعد ذلك أبدًا أن يخط ولو نصف سطر، دون أن يشين ويحرج نفسه على أسوأ نحو. في تلك الفترة، قالت جانين، لم يتبد له فقط أن كل كتابة مستقبلية مستبعدة تمامًا، بل وكان علاوة على ذلك على قناعة بأن كل ما كتبه عبارة عن سلسلة من الأخطاء والأكاذيب التي لا تغتفر بعواقب مجهولة. ادعت جانين أن شكوك فلوبير تعود إلى ما كان يعتقد أنه لاحظه من سفه هيمن فعليًّا على عقله وأخذ يزداد بلا توقف. وكأنه، كما قال ذات مرة، يغرق في الرمل. ربما لهذا السبب، كما ترى جانين، يحظى الرمل بأهمية كبيرة جدًا في مجمل أعمال فلوبير. يغزو الرمل كل شيء. قالت جانين إنه كثيرًا ما يتكرر في أحلام اليقظة والنوم لدى فلوبير الزج بسحب غبار مخيفة، تتحرك بعدما أُثيرت فوق السهول القاحلة للقارة الأفريقية نحو الشمال عبر البحر المتوسط وشبه الجزيرة الإيبرية، حتى تتساقط في لحظة ما مثل الرماد على حديقة التويلري، أو على إحدى ضواحي روون أو على مدينة ريفية في قلب النورماندي، وتخترق أدق الثنايا. في حبة رمل في ذيل فستان إيما بوفاري، قالت جانين، رأى فلوبير كل الصحراء، وكل ذرة غبار كانت تزن عنده وزن جبال الأطلس.

قصر سومرليتون

بالفعل أنجز مورتون بيتو خلال سنوات قليلة المبنى الذي كان يحلم به “قصر سومرليتون”؛ قصر أميري على الطراز المسمى بالأنجلو-إيطالي بتجهيزات داخلية كاملة في محل البيت الإقطاعي القديم الذي هُدم. في عام 1852 نُشرت في مجلة Illustrated London News والمجلات الأخرى المهمة تقارير غاية في الإسهاب عن ضيعة سومرليتون التي اشتريت حديثًا، واشتهرت على ما يبدو بأن الفواصل ما بين داخل المبنى وخارجه تكاد تكون غير ملحوظة، فالزوار لم يستطيعوا تحديد أين تنتهي الطبيعة وأين يبدأ ما هو من صنع الإنسان. فالصالونات تتبعها حدائق شتوية والقاعات الواسعة تتلوها شرفات. كانت ثمة ممرات تتلاقى عند مغارة تغطيها نباتات السرخس مع نافورة ترشرش الماء باستمرار. وممرات الحديقة المظللة بتكعيبات تتقاطع تحت قبة مسجد مبهرة. ونوافذ قابلة للإسقاط تفتح القاعة على الخارج، في حين تظهر المناظر الطبيعية على الجدران ذات المرايا في الداخل. وصوبات زجاجية للنخيل والنباتات الاستوائية والحمضيات، والنجيل الذي يشبه ثوبًا مخمليًّا أخضر، وكسوة طاولات البلياردو وباقات الورود في الغرف الصباحية وغرف الراحة وفي مزهريات المايوليكا في الشرفة، وطيور الجنة والدُراج الذهبي على أوراق الحائط الحريرية، والحساسين في الأقفاص والبلابل في الحديقة، وزخارف السجاد وروضة الزهور التي تسيجها أغصان شجيرات الزان، كل هذه الأشياء كانت ألوانها تتفاعل على نحو يستحضر وهم التناغم التام بين ما ينمو في الطبيعة وما هو مصنوع. المنظر الأروع، كما ورد في وصف معاصر لتلك الفترة، هو لسومرليتون في ليلة صيفية، عندما يشع ويبرق من الداخل ضوء البيوت الزجاجية الفريدة المحمولة على أعمدة ودعائم من الحديد الزهر والتي تبدو بمظهرها الرقيق وكأنها تسبح في الهواء. عدد لا يحصى من مصابيح أرجاند، يحترق الغاز السام في لهبها الأبيض بأزيز خافت، وتنشر بفضل عواكسها المفضضة ضوءًا ساطعا للغاية يشبه الضوء الذي ينبض به تيار الحياة على أرضنا. حتى كولريدج وهو في غفوة الأفيون، لم يكن ليتخيل مشهدًا أكثر سحرًا من هذا لأميره المغولي قوبلاي خان. والآن تخيل، هكذا يستطرد الكاتب، أنك خلال حفل ليلي صعدت مع شخص مقرب لك جدًا برج أجراس سومرليتون ووقفتما في شرفته العلوية، حيث لامسكما جناح طائر ليلي مر لتوه خافقًا بلا صوت! تحمل نسمةُ رائحةَ زهوراتِ الزيزفون العطرة الأخاذة من الجادة الكبيرة إليكما بأعلى. وتريان أسفلكما الأسطح شديدة الانحدار المغطاة بألواح من الإردواز الأزرق الداكن، والمساحات السوداء المستوية من النجيل في انعكاس البيوت الزجاجية التي تسطع بيضاء كالثلج. وعلى مسافة أبعد في الحديقة بالخارج تتحرك ظلال أشجار الأرز اللبنانية، وفي حديقة الأيائل تنام الحيوانات الخجولة بعين مفتوحة، ووراء الأسوار الخارجية وفي مواجهة الأفق تمتد الأهوار وتدور أشرعة طواحين الهواء مع الريح. لم يعد قصر سومرليتون يترك على الزائر الحالي هذا الانطباع بأنه قصر شرقي أسطوري. فالممرات الزجاجية وصوبة النخيل التي كانت قبتها تضيء الليالي في الماضي، قد احترقت بعد انفجار غازي عام 1913 وهُدمت بعد ذلك. وكان الخدم الذين حافظوا على كل شيء، مديرو المنزل والحوذية والسائقون والبستانية والطباخات والخياطات والوصيفات، قد سُرحوا منذ فترة. الآن تبدو أجنحة القصر غير مستعملة ومغبرة. بهتت الستائر المخملية وحاجبات الضوء ذات اللون الأحمر النبيذي. وتآكل تنجيد الأثاث. والسلالم والممرات التي يعبر المرء منها أصبحت مكدسة بأشياء لا نفع منها ولم تعد مستعملة. في صندوق سفر مصنوع من خشب الكافور، سافر به ربما أحد سكان القصر إلى نيجيريا أو إلى سنغافورة، توجد مطرقات كروكيت وكرة خشبية، ومضارب جولف، وعصي بلياردو ومضارب تنس، ومعظمها صغيرة وكأنها كانت لأطفال أو أنها قد تقلصت بمرور السنين. على الجدران تعلقت قدور نحاسية وقصاري، وسيوف لفرسان الهوصار، وأقنعة أفريقية، ورماح، وتذكارات صيد من رحلات السافاري، ولوحات زنكوغرافية ملونة لمعركة في حرب البوير- معركة بيترس هيل ولوحة نقش بارز لمنطقة ليديسميث في جنوب أفريقيا: منظر بانورامي من منطاد مراقبة. وبعض البورتريهات لأفراد العائلة رسمها فنانون لهم علاقة بالحداثة، على الأغلب في الفترة ما بين 1920 و 1960، وعليها وجوه الشخصيات المرسومة بلون الجص وقد تخللتها بقع قرمزية وبنفسجية بشعة. وفي المدخل يوجد دب محنط يزيد طوله على ثلاثة أمتار، ينظر مثل شبح أحناه الكرب إلى فرائه المصفر الذي أكله العث. في الحقيقة لا يعرف المرء أحيانًا عندما يزور القاعات المفتوحة للجمهور من قصر سومرليتون، إن كان في مقر إقامة ريفي في سافوك أو في مكان ناءٍ جدًا تقريبًا خارج الحدود على ساحل بحر الشمال أو في قلب القارة السمراء. كما لا يتبين أيضًا في أي عقد أو قرن نحن، لأن عصورًا كثيرة تراكمت هنا ولا تزال مستمرة إلى جانب بعضها بعضًا. عندما تجولت في عصر يوم في أغسطس مع مجموعة الزائرين القلائل الباقين عبر قاعة سومرليتون، وجدتني أفكر بالضرورة مرارًا في محل رهنيات أو محل للسلع المستعملة. لكن هذا العدد الكبير من الأشياء المكدسة التي تنتظر بشكل ما عبر أجيال يوم المزاد، هي التي اجتذبتني لهذه الممتلكات المكونة من الكثير من الأشياء العبثية. لا بد أن قصر سومرليتون كان منفرا في زمن رجل الأعمال الكبير والنائب البرلماني مورتون بيتو، هكذا فكرت، عندما كان كل شيء جديدًا تمامًا، من القبو إلى السطح ومن أدوات المائدة إلى المراحيض، ومُنسَق ليتناسب مع بعضه حتى أدق التفاصيل، وكله دون هوادة بذوق جيد. وكم يبدو لي هذا البيت الإقطاعي جميلاً الآن وهو يقترب بصورة غير ملحوظة من حافة الانهيار والخراب الزاحف في صمت. من ناحية أخرى شعرت بالانقباض عندما خرجت من الجولة في القصر إلى الهواء الطلق، ورأيت في أحد أقفاص الطيور التي كانت معظمها مفتوحة، طائر سمان وحيد من النوع الأزرق الآسيوي، كان على ما يبدو يعاني حالة من الخرف-كان يسير دائمًا بحذاء السياج الأيمن لقفصه جيئة وذهابًا وفي كل مرة قبل أن يعود، يهز رأسه وكأنه لا يفهم كيف تورط في هذا الوضع الميئوس منه.

تنتمي دودة القز التي تعيش في أوراق التوت الأبيض والمسماة باللاتينية bombyx mori إلى فصيلة القزيات Bomycidae، وهي تندرج تحت رتبة حرشفيات الأجنجة Lepidoptera التي تضم أجمل أنواع حشرات العث: عثة الهرة Harpyia Viulaوعثة الأطلس Bombyx Atlas وعثة الراهبة Liparis Monacha وعثة أبو الوشي الصغير Saturnia pavonia، لكن فراشة دودة القز المكتملة (لوحة 29، الصورة رقم 23) نفسها غير لافتة للنظر، ولا يتعدى قياس حجمها عندما تبسط جناحيها بوصة بالعرض في بوصة بالطول. ولون الأجنحة أبيض رمادي مع خطوط بنية باهتة وبقعة قمرية الاستدارة عادة ما يصعب التعرف عليها. والشغل الشاغل الوحيد لهذه الفراشات هو التكاثر. يموت الذكر بعد التزاوج. وتضع الأنثى على مدى عدة أيام ثلاثمئة إلى خمسمئة بيضة وتموت أيضًا. وتخرج اليساريع من البيض-كما يرد في موسوعة صدرت عام 1844- وقد زُودت بفراء مخملي أسود. وخلال حياتها التي تدوم لستة أو سبعة أسابيع تنام أربع مرات وفي كل مرة من المرات الأربع تخرج من جلدها القديم، في شكل جديد، ودائمًا ما يكون بياضها أنصع وتكون أنعم وأكبر، أي أجمل وتصبح في نهاية المطاف شفافة تمامًا. وبعد بضعة أيام من الخروج الأخير من جلدها، يلاحظ المرء احمرارًا بالرقبة، وهي علامة على أن وقت التحول قد أزف. يتوقف اليسروع عن الأكل، ويكون في حركة دائبة، ويسعى دائمًا للصعود للأعلى، محتقرًا العالم في الأسفل ومتجها نحو السماء، حتى يجد المكان المناسب ويستطيع البدء في غزل خيوطه التي ينتجها من عصارات صمغية موجودة في أمعائه. وإذا ما شرَّح المرء يسروعا بطول الظهر، بعد إماتته بالكحول الإيثيلي، سيجد حزمة من الأنابيب الملتفة على بعضها عدة مرات وتبدو مثل الأمعاء. وهي تمتد إلى الفم، حيث تكون لها فتحتين رقيقتين، تخرج منهما العصارة المذكورة. في اليوم الأول، يغزل اليسروع نسيجًا واسعًا غير منتظم وغير مترابط، يكون الهدف منه هو تثبيت الشرنقة. ثم يصنع من خلال تحريك رأسه باستمرار رواحًا وغدوًا وإفرازه لخيط يصل طوله لما يقرب من ألف قدم الغلاف البيضاوي الفعلي من حوله. وفي هذا الغلاف الذي لا يسمح بدخول الهواء ولا الرطوبة يتحول اليسروع إلى حورية من خلال خروج أخير من الجلد. ويستمر طور الحورية أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى تخرج الفراشة الموصوفة أعلاه. وطن دودة القز هو كل هذه البلاد الآسيوية التي تنمو فيها أشجار التوت الأبيض- طعام دودة القز- بشكل بري. فهي تعيش في هذه الأشجار وسط الطبيعة معتمدة على نفسها. لكن بسبب نفعها تولى الإنسان رعايتها. يذكر التاريخ الصيني في هذا الصدد أنه قبل ألفين وسبعمئة عام من بدء التقويم الميلادي، قام إمبراطور الأرض هوانغ تي، الذي حكم لأكثر من مئة عام وعلم رعيته صنع العربات والسفن والمطاحن، بدفع زوجته الأولى سي-لينغ-تشي إلى الاعتناء بدود القز والقيام بتجارب لاستخدامها، وبهذا تسهم الإمبراطورة بعملها في مضاعفة سعادة الشعب. ولذلك أخذت سي-لينغ-تشي دود القز من شجر حديقة القصر ووضعته تحت رعايتها في المقاصير الامبراطورية، حيث ترعرع في حال جيدة جدًا محميًّا من أعدائه الطبيعيين ومن التقلبات الجوية الحادة غير القليلة في الربيع، وهذه كانت بداية ما عُرف لاحقًا بتربية دود القز المنزلية. وقد أصبحت لاحقًا مع فك الخيوط من الشرنقة ونسجها وتطريز القماش، من الوظائف الرئيسية لكل الإمبراطورات، ومن أياديهن انتقلت إلى كل النساء. وخلال أجيال قليلة شهدت تربية دود القز ومعالجة الحرير ازدهارًا كبيرًا جدًا لقي من الحكام دائمًا كل أنواع الدعم الممكن، بحيث أصبحت الصين في نهاية المطاف هي بلد الحرير وبلد ثروات الحرير التي لا تنضب. طاف تجار الحرير الصينيون كل ربوع آسيا بقوافلهم المحملة بالحرير والتي احتاجت من بحر الصين إلى ساحل البحر المتوسط نحو مئتين وأربعين يوما. ورغم أو ربما بسبب هذه المسافة الشاسعة وأيضًا بسبب العقوبات الوحشية المفروضة على نشر علم صناعة الحرير وسبل إنشائها خارج الإمبراطورية، ظل إنتاج الحرير لآلاف السنين مقصورًا على الصين، إلى أن وصل الراهبان المذكوران بعصي تجوالهما المجوفة إلى بيزنطة. وبعد أن تطورت صناعة الحرير في البلاط اليوناني وفي جزر بحر إيجه، استغرق الأمر نحو ألف عام أخرى قبل أن ينتقل هذا الشكل الفني من رعاية الحيوانات عبر صقلية ونابولي إلى شمال إيطاليا، إلى بيمونت وسافوا وإلى منطقة لومبارديا وأصبحت جنوة وميلانو عاصمتا صناعة الحرير في أوروبا.

وقد قرأت مؤخرًا في كتاب عن تاريخ صناعة الحرير في نوريتش أنه عندما كان يمر رحالة عند حلول الليل تحت سماء نوريتش الحالكة الظلمة كالحبر، كان يندهش للبريق الذي يغشى المدينة والمنبعث من نوافذ صالات الورش التي كانت لا تزال تعمل لوقت متأخر. مضاعفة الضوء ومضاعفة العمل كانا خطين متوازيين للتطور، يسيران بجانب بعضهما بعضًا. وإذا ما فكرت اليوم، حيث لم يعد يمكن لنظرتنا أن تخترق الانعكاس الخافت الذي يظلل المدينة ومحيطها، في القرن الثامن عشر، فإنني أتعجب للأعداد الكبيرة من الناس- على الأقل في تلك الأماكن وحتى قبل الثورة الصناعية- الذين ظلوا معظم حياتهم تقريبًا مقيدين بأجسادهم الهزيلة إلى نول النسيج المصنوع من أطر وعوارض خشبية والمربوط بأثقال ويُذكر بآلة تعذيب أو قفص، وذلك في تكافل حيوي غريب. وربما لأنه يعد بالمقارنة بدائيًّا، فإنه يوضح أفضل من أي تحول لاحق لصناعتنا أننا لا نستطيع البقاء على الأرض دون أن نظل مقيدين إلى الآلات التي اخترعناها بأيدينا. وحسبما ورد في مجلة عن علم خبرات النفس نُشرت في ذلك العصر في ألمانيا، فإنه من المفهوم أن يميل النساجون خاصة، وكذلك العلماء والكتاب الذين يعيشون ظروفا مشابهة، إلى الميلانكوليا وإلى كل الشرور الناجمة عنها في عمل يُرغم المرء على الجلوس محنيا باستمرار، وأن يشحذ ذهنه طوال الوقت ويغرق في حسابات لا نهائية لنسج النماذج الفنية المطلوبة. وأعتقد أنه من الصعب تكوين تصور عن الغياهب التي يمكن أن يسقط فيها الإنسان بسبب التفكير المستمر في العمل حتى ما بعد نهايته والإحساس الذي قد يمتد إلى الأحلام بأنه قد نسج الغرزة الخاطئة. أما الوجه الآخر لعملة المرض النفسي للنساجين، وهو أمر يستحق الذكر هنا عن جدارة، أن كثيرًا من أنواع الأقمشة الحريرية التي أُنتجت هنا في مصانع نوريتش قبل عقود من انطلاق الثورة الصناعية كانت متنوعة بشكل بديع وبألوان تتغير حسب الضوء ذات جمال يفوق الوصف، وكأنها قد أُخذت من الطبيعة نفسها مثل ريش الطيور. على أي حال، هذا هو ما يجول برأسي دائمًا، عندما أرى خطوط الألوان الرائعة على حواف وما بين ثنايا دفاتر نماذج الأقمشة بأرقامها ورموزها الملغزة المعروضة في فاترينات متحف “سترانجيرس هول” الصغير الذي كان في الماضي بيتًا خاصًا لإحدى هذه عائلات نساجي الحرير المنفيين من فرنسا.”

*هذه مختارات أحمد فاروق من ترجمته العربية لكتاب “حلقات زحل”للأديب الألماني ف.ج.زيبالد

**الكتاب صدر 1995 وروي فيها متأثراً بتيار الوعي ؛ رحلته مشياً علي الأقدام حول الساحل الشرقي الإنجليزي

**الكتاب صدر 1995 وروي فيها متأثراً بتيار الوعي ؛ رحلته مشياً علي الأقدام حول الساحل الشرقي الإنجليزي

***الترجمة العربية الكاملة للكتاب تصدر قريباً عن دار التنوير