بدا عادل إمام في ظهوره الأول، وبمخالفته لكل المواصفات، يشبه غالبية “الشعب” أو من يسمونهم في الاستبداد المصري تحببًا “البسطاء“، (نقلًا عن تعبيرات قديمة في التاريخ الفرنسي)؛ وهو تعبير غامض ذو رنة تعاطف متعالية، ومع الاستخدام بدا وكأنه يقال من أجل تكريس “الوضع السلبي“، وكأنه ميزة في حد ذاته… عادل إمام زعيم البسطاء والغلابة، وكأن هذا يكفي لتقبل البساطة والغُلب. ما الميزة في أن يكون هناك طبقات قليلة /

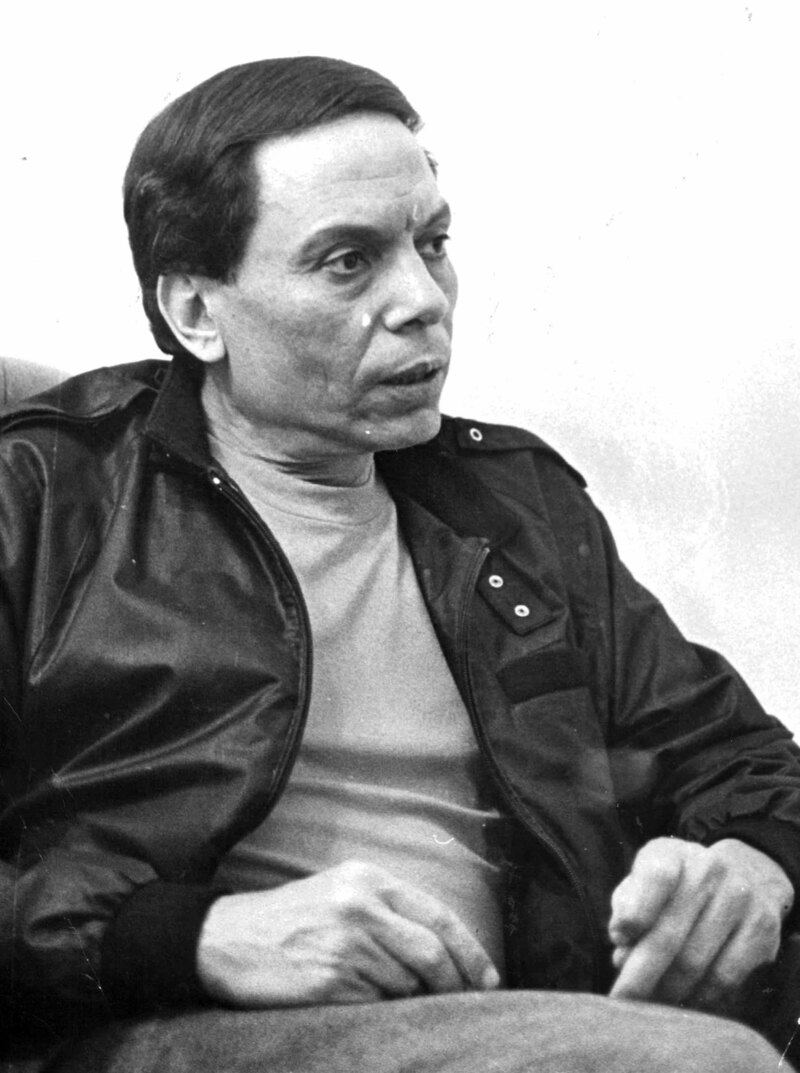

عادل إمام ونجيب ساويرس في مهرجان الجونة السينمائي، 2017

بسيطة/غلبانة، وأن يكون لها زعيم أو ممثل أو متحدث يفهمونه، ويحبونه؟ هذا الزعيم على الأغلب صاعد من بينهم، لكنه الآن في مكانته فقط لأنه يتحدث باسمهم دون أن يفرض المنطق أسئلته؛ فماذا لو غادر البسطاء ببساطتهم وفارق الغلابة غُلبهم، ماذا سيصنع زعيمهم؟ ويمكن أن نقول إن الدولة في مصر هي صنيعة رحلة الصعود هذه… ذات مرة سمعته يتكلم في برنامج تليفزيوني عن اختيار الأمم المتحدة له سفيرًا للنوايا الحسنة، وتكريمه باعتباره داعمًا لمشروعات لصالح الأطفال والفقراء؛ لم ينس يومها أن يذكِّر المذيع بالجائزة الدولية التي كرمته لأنه معادٍ للديكتاتورية وحكم الفرد الواحد؛ كان الحوار في 2010 تقريبًا، وفيه دافع عادل إمام بحماسة عن فكرة تولي جمال مبارك رئاسة مصر، من منطلق الواقعية البراجماتيه التي يستخدمها قطعان تمجيد الحاكم الفرد وعبَّاده. هذه واحدة من مميزات التجربة المصرية في التاريخ المعاصر، إذ تتجاور الشعارات على شكل صفوف؛ لا يلغى أحدها الآخر، بينما الواقع للغالب.

عادل ابن هذه الخصوصية التي ولدتها طبيعة الحكم، الذي يأمر بطلاء واجهة الدولة مع كل حاكم ومزاجه والشعار والمعسكر الذي يختاره، لكل لون مشجعون وجوقة وبروباجندا، يتغيرون، ولا يبقى متنقلًا وعابرًا منهم إلا الأذكى؛ القادر على قراءة وفهم والتقاط الموجة الصاعدة… وكما سنرى في حالة ذكاء عادل إمام ليس من الضروري أن تكون في طليعة المستفيدين، أو المهرولين إلى المكاسب السريعة، بل أحيانًا يبدو الانتظار نوعًا من الحكمة، والحذر هو ترقب كيف يصنع القادمون إلى السلطة خميرتهم… لكل سلطة خميرة، تحفظها في مخابزها… تضيف إلى أصلها كما يفعلون في المخابز الكبرى؛ ولهذا عندما أراد نجيب ساويرس ترميم “القوة الناعمة” في مهرجان الجونة، كانت تلك في الغالب محاولة لعب أدوار لا تلعبها مجموعات السيطرة الجديدة في الدولة؛ كان نجيب ما يزال مشغولًا بتركيب قديم وناصع للدولة، وهو تركيب مُعقَّد يأكل التركيبة السابقة لكنه لا يهضمها، ويعيد إنتاجها دون هضم… هكذا وُلدت بعد غياب عبد الناصر أجنحة تدافع عن نسخة نظيفة/غير فاسدة/تلعب أدوارها لصالح الدولة. معركة هذا الجناح مع تنانين الانفتاح، وصرخاتها باكية على زمن ضائع. بتجريده من التفاصيل، وظل هذا الجناح نشطًا حتى دخل في تركيبة مع التنانين ليشكلوا كيانًا لدولة مبارك؛ التي ورثت السادات وانفتاحه، لكنها تخمَّرت مع مبارك، بإنتاج طبقة حكم جديدة، وخرج منها جناح الحنين ذاته، لكن بتركيبة وأشخاص مختلفين يروجون للحنين إلى لحظة ذهبية ماتت، وفيها “خلاصة مصر الأصيلة“، وهكذا حتى وصلنا في لحظة السيسي إلى من يتصور ألا خلاص لمصر إلا باستعادة الكنز، والكنز هو مصر، وليس هناك سبيل لهذه الاستعادة إلا إعادة ترميم القوة الناعمة… وطبعًا عادل إمام “زعيم القوة الناعمة” وأيقونتها، وحافظ أسرارها، وهو كاهنها الأوحد، يجلس على القمة المدببة وحده، مثل زعيم أبدي لا مكان لغيره في علاقة السلطة الشائكة في السياسة والفن. لن تجد مبررًا فنيًّا لاستحواذ عادل إمام على “الزعامة” في مجال ليس فيه زعامة، ولا مستبد فردي، لكنه اللا وعي الذي يجعل المجالات في الديكتاتوريات المصرية الفريدة تستنسخ نفسها في مجالات بعيدة عن الاستبداد، لكنها أميل إلى فكرة الهوس باختيار أمير للشعراء في زمن السلاطين.. كان عادل إمام ذكيًّا ومسيطرًا على شبكته الممتدة؛ من شبَّاك التذاكر إلى قصور الحكم وبيوت السلطة والمال، متمتعًا بذكاء يجعله في كلمته إمام جمهور مهرجان الجونة الأول من النجوم يرسل هذه الملاحظة النيرة “الناس عندما ثاروا في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية حطموا تماثيل المستبدين، لم يحطموا تماثيل الأدباء والفنانين” عادل إمام يشبه/يجسد مفهوم “القوة الناعمة” كما يتردد على الألسنة، كتعويذة خالية من المعنى، يلتقي عندها الليبراليين والوسطيين والناصريين/الدولتيين والمعارضين في حديقة الدولة الخلفية/الفنانين وخيوط اتصالهم مع أجهزة الدولة… الجميع يتحدث بأسي غامق عن “غياب القوة الناعمة” وكيف أنها “الحل” لنهوض “دور مصر “، هكذا دون تفكير، أو إعادة نظر في مستوى فهم المصطلح الذي قدمه جوزيف ناي، في روشتة إنقاذ السياسة الدولية للولايات المتحدة. نظريًّا القوة الناعمة هي اعتراف من الدولة “بالمفهوم الليبرالي” بالمجتمع وقوته، وهي اختراع الليبراليين، لمنافسة اليسار على الحشد والتعبئة لجماهيرهم، وتعتمد على تكوين قاعدة لجاذبية الدولة، تضاف إلى قدراتها الشاسعة في الإكراه والإخضاع، وهذه الجاذبية تعتمد على “أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق، ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والبنية التحتية والثقافة والفن، مما يؤدي بالآخرين إلى احترام هذا الأسلوب والإعجاب به ثم اتباعه.. واقعيًّا تحولت “القوة الناعمة” إلى طريقة في “البروباجندا” لا تبدو فيها وكأنها بروباجندا للتأثير على الرأي العام، أو خلق جمهور متجانس مع “قوته” الناعم منها والصلب… وغالبًا يحب المصريين القوة الناعمة لأنها سلاح الغزو دون تكلفة السلاح. وللغزو سحر عند المهووسين بالدور المصري المجروح في نرجسيته على إمبراطورية لم تقم قط…

عادل إمام في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المغرب، 2014

الفرصة في الحالتين، فهو يشبه طالبًا متحمسًا لقوانين وسياسات وأفكار عبد الناصر، ثم أصبح داعية أيديولوجيًّا للحزمة الناصرية، ثم بدأ ينتقد الهزيمة بالتهكم والمسخرة، كما حدث أولًا في

الفرصة في الحالتين، فهو يشبه طالبًا متحمسًا لقوانين وسياسات وأفكار عبد الناصر، ثم أصبح داعية أيديولوجيًّا للحزمة الناصرية، ثم بدأ ينتقد الهزيمة بالتهكم والمسخرة، كما حدث أولًا في