في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

1

مع أول يوم في حظر التجول رعبًا من انتشار الكورونا، اتصلت بعمرو عادل: “أين أنت؟”.

سألته وأنا أتوقع الإجابة “في الشارع”..

وبالفعل كان في الشارع يركب حلف سائق “سكوتر” تابع لتطبيق “أوبر”..

لم أكن في حاجة إلى إن أسأله “هل تصور”؟ لأنه بالفعل كان يحمل أكثر من أداة تصوير: موبايل.. كاميرا جو برو.. وفي حقيبته كاميرا محترفين معطلة.

كان يضحك وهو يطير خلف السائق.. جسده كله يخترق هواء مدينة مذعورة. وفي مرآة الماكينة الصغيرة يرى كيف تتسابق السيارات على أشهر كوبري في العاصمة.. إلى أين يذهب كل هؤلاء؟ كيف ستبتلعهم بنايات المدينة كلهم مرة واحدة؟

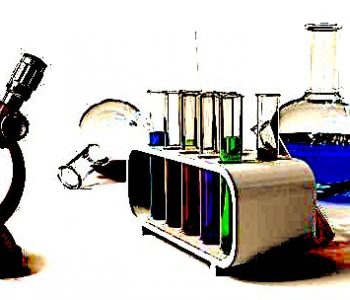

توقعت أن هذه الأسئلة تدور في خياله الممزق دائمًا بين السخرية وألم غير معلوم المصدر.. إجاباته لا تحمل شيئا كثيرًا مما يدور بداخله.. هناك في الغالب حوار لا ينجح في الظهور حتى بالصور، أو بالضحكات المميزة، أو بنظرات يتعمد أن يوجهها أمام كاميرات الأصدقاء الذين يتواطؤون معه ويتبادلون معه الموقع خلف العدسة.. لماذا يطير عمرو خلف سائق الاسكوتر وسط كبارى وشوارع القاهرة التي على وشك أن تغلق وتتحول إلى “كارنتينا مفتوحة” ..كيف سيروِّض الخوف..؟ الكاميرا ؛بالنسبة له؛ ليست أداة فن؛ بقدر ما هي رفيقة اكتشاف يحملها مع علبة سجائر كابتن بلاك (في أوقات اليسر) وسوبر كليوباترا (في الأوقات الضيقة).. الكاميرا امتداد لجسده يمكّنه من التصوير.. واختزان لحظات تخصه.. هذه المرة حمل الجو برو Go Pro.. وقرر أن يتجول في مدينة مصدومة بفيروس.. النتائج الأولى كانت غريبة جدًا.. عمرو لا يصوِّر.. لا يوثِّق.. لكنه وسط الصدمة.. في قلبها.. جسده توحد مع المدينة في صدمتها.. ستلمح أصابعه.. يده.. سلك الشاحن.. قدمه الممدودة داخل الكادر.. كأنه يريد أن يلمس مركز البركان، لا أن يخزن له صورة…عدسة الجو برو.. هي عين السمكة.. جعلت عمرو عادل وهو يصوِّر ما فعلته الكوفيد 19 في القاهرة، يقف على حافة الجنون.. لا.. ليس الجنون بمعناه وأوصافه في كتب علم النفس.. ولا بمعناه الاجتماعي.. عمرو يقف على هذا المنحنى من الحياة.. ويتمعن فيه كأنه سيجد شيئًا… وتفاجأ به يضحك ضحكات عالية.. وصاخبة كأنه اكتشف للتو شيئًا مدهشًا.. سنفهم ذلك تمامًا عندما نرى صورته الناعمة.. المستقرة بعدسات الكاميرا التقليدية.. تصنع تلك الكاميرا مسافة تجعلنا نرى المشاهد مستقرة. تفاصيلها مقيمة.. كأنها لن تزول.

عمرو عادل – تصوير عمرو وشاحي