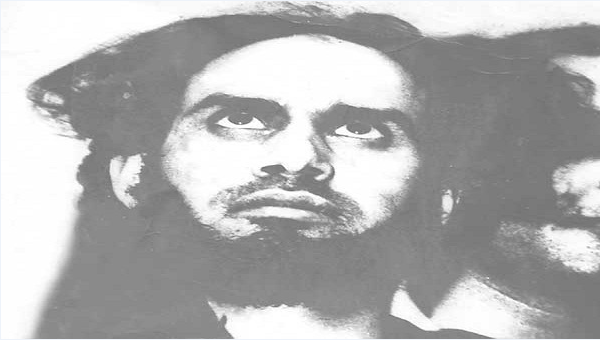

عندما نشرت صورة شكري مصطفى أمير الجماعة لأول مرة كانت صدمة كبيرة. لم يكن نجمًا من نجوم السينما أو بطلًا من أبطال حرب أكتوبر. ولا حتى رجل سياسة من الموديل الجديد الذي استبدل به الرئيس السادات الطواقم القديمة من رجال عبد الناصر. ولم يكن مجرمًا من نجوم صفحات الجريمة في الصحف، أو سفاحًا قاتلًا أو بلطجيًّا أو زعيم عصابة من عصابات السرقة المسلحة. كان “بطلًا” من نوع جديد؛ ملامحه لا تشبه النماذج السابقة. قاتل، لكنه لا يشبه القتلة العاديين، وزعيم عصابة لكنها عصابة غير تقليدية. إنه أمير “جماعة المسلمين” التي أطلقت عليها الصحافة اسم “التكفير والهجرة “. نُشرت صورته عقب اغتيال الشيخ الذهبي، بعد اختطافه إلى فيلا في شارع متفرع من شارع فاطمة رشدي بالهرم، حينما كان يمكن لمجموعة من القتلة باسم الله الحصول على عقد إيجار مفروش قصير المدة، يمكنهم فيه من احتجاز شيخ كان ملأ السمع والبصر عندما كان وزيرًا، وقائدًا لكتيبة من المشايخ شكلها السادات لمواجهة “تطرف الجماعة“، قبل أن يغضب عليه ممدوح سالم بعد تحويل رئيس هيئة الأوقاف المقرب منه إلى تحقيقات حول الفساد، واستبدل بعدها بشيخ آخر من الكتيبة هو محمد متولي الشعراوي.

لم يكن الشيخ الذهبي بعيدًا عن “أحلام عودة العصر الذهبي” للإسلام، وله كتاب عن “أثر تطبيق الحدود على استقرار المجتمع“، وعلى الرغم من الاتفاق على فكرة “توقف التاريخ” عند لحظة معينة و“عودة الزمن“، لكن التطرف مسافة نفسية يقطعها المتطرف في طريق تحقيق المستحيل، ويرجع ذلك عادة إلى أسباب تخصه، إما طموحًا في لعب دور “سوبرماني” يهبط على المدينة لينقذها، أو خروجًا من شقوق بؤس المدينة ودهاليزها الممتلئة بالرعب والقسوة.

جمع شكري مصطفى بين الطموح وهذيان البطولة الهابطة من السماء، وعاش في دهاليز تعذيب الإخوان في سجون عبد الناصر على يد ضابط شهير هناك هو “حسن طلعت“، الذي كان الأول في قائمة تكفير طالت كل شيء وكل شخص لا يخضع لكتالوج “المسلم الصحيح” الذي وضعه شكري مصطفى في كتابين هما “الخلافة” و “التوسمات“، وكان نشر الكتاب الأول في الصحف على حلقات من بين طلبات وشروط الجماعة للإفراج عن الشيخ الذهبي بعد اختطافه من فيلته بحلوان.

كانت بقية الطلبات:

كانت بقية الطلبات:

– الإفراج عن المعتقلين من الجماعة، بعد القبض عليهم من كهوف جبال المنيا (حيث هاجر أعضاء الجماعة هربًا من المجتمع الكافر) أو في عملية “الفنية العسكرية“، التي نفذها فصيل منشق عن “الجماعة” سمى نفسه “شباب محمد“؛ جندوا فيه طلبة من الكليات العسكرية. وقاموا في 1974 بإعداد خطة انقلاب باستخدام مدرعات ودبابات استولوا عليها من كلية الفنية العسكرية؛ وكانت خطتهم التوجه لمقر مجلس الشعب بشارع قصر العيني والاتحاد الاشتراكي (الذي صار فيما بعد الحزب الوطني) بكورنيش النيل.

– اعتذار الصحف عن الأوصاف التي وصفت بها الجماعة.

– وأخيرًا مبلغ 200 ألف جنيه.

لم تستجب الحكومة وبحثت عن وسيط؛ اختارت أولًا المحامي شوكت التوني، الذي كان يترافع عن المعتقلين من الجماعة، والشهير بكتابه “المحاماة فن رفيع” وبمرافعاته في قضايا تعذيب الإخوان التي اعتقل بعدها في 1966، أما الاختيار الثاني فكان طلال الأنصاري؛ وهو عضو قديم في الجماعة وأحد المعتقلين في “الفنية العسكرية“، ونقل إلى سجن طرة من سجن القلعة (الذي تقرر إنشاؤه في عهد الخديو إسماعيل، ثم تمت توسعته وتسليمه للبوليس الحربي في عهد عبد الناصر وإغلاقه في عهد مبارك). وفشلت الوساطة، كما فشلت مساعي الحصول على الأموال المطلوبة من عثمان أحمد عثمان المقاول الأول في عصر السادات، كيلا تظهر الحكومة بمظهر المستجيب للابتزاز، لكن المهلة انتهت، ومعها انتصر منطق العنف الذي كان يدفع به الضابط، انتقامًا (ربما) أو بحثًا عن دور أكثر نشاطًا وسط أكبر “جماعة” ظهرت بعد الإخوان المسلمين. رأى نادي هواة المؤامرة أن طارق “عين الداخلية” في الجماعة، المخترق لقراراتها لتوريطها في العنف، لكن شكري مصطفي حسمها وقال في التحقيقات “طارق منًّا“.

ظهر أمير المؤمنين شكري مصطفى الذي سمى نفسه “أبا سعد” منطلقًا من منطق بسيط تمامًا “من عذبوني ليسوا مسلمين بالتأكيد” ومن يرضى بحكمهم كذلك ليس مسلمًا.. وعلينا إنشاء المدينة المؤمنة. وبهذه السذاجة عندما سأله الشيخ قبل إعدامه (حسب بروتوكولات الإعدام): ماذا تريد؟ أجابه بعنجهية “بل قل ماذا تريد أيها الكاهن.. البائس“؛ كان الأمير ينتظر عاصفة من الله تنجيه وتهلك القوم الكافرين، فالمحكمة “أمر عارض” و “امتحان” وسيفتح بعده مصر، ليعيدها إلى الإيمان.

ابن موت.. هذا ما تقوله نظرة “أمير الجماعة” القادم من زمن مختبئ تحت السطح. بوهيمي لكن عكس موضة أيام في السبعينيات. ملامحه مخطوفة إلى شيء بعيد، وعلى وجهه حُفرت مشاعر غربة من نوع يشبه غربة الريفيين في المدينة، أو البدو في قلب الحضارة الحديثة. أو المتعرضين للقسوة ويضفون على عذاباتهم سمت “التضحية“؛ أول طريق النبوة والزعامة.

لا تعطي صورته انطباعًا بالإجرام التقليدي، بل على العكس؛ توحي بالتعاطف مع شخص يقف على حافة الجنون ويثير التعاطف والخوف في آن. في المحاكمة قال شكري مصطفى “خطتنا أصلاً تقوم على الانسحاب من هذه المجتمعات، وقلبها رأسًا على عقب إذا صح التعبير حيث إننا لا نؤمن بسياسة الترقيع ولا نؤمن بتزيين الجاهلية بالإسلام” إنه هنا وهناك؛ في قلب المجتمع وضده.

لم يكن شكري مصطفى الأول، لكن صورته كانت الأولى. ربما يكون “صالح سرية“، بطل عملية الفنية العسكرية الشهيرة (1974)، أول صورة غائمة لإرهابيين يريدون قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، لا لكي يحكموا فقط ولكن لينشروا الدعوة ويقيموا المجتمع الإسلامي.

إرهابي يريد أن يصلحنا وهو يقتلنا؛ متصورًا أن الحقيقة المطلقة ملك يده، وأن الحلول في جيبه الأيمن يخرجها مثل حبة فوارة سيشربها المجتمع كل يوم إلى أن يصل إلى مجتمع الفضيلة. عاشت هذه التنظيمات على نشر الكآبة والذنب العمومي.. واستسهلت الإجابة عن الأسئلة الكبرى عن التخلف بأننا عصاة أو كفار نستحق القتل بالرصاص والقنبلة والجنزير ليتطهر المجتمع؛ وبين قتلنا بالكآبة أو بالرصاص تشكل جسد ضخم من تنظيمات يدَّعي كل منها أنه الفرقة الناجية في مواجهة مجتمع كافر.

تلك الفكرة القنبلة أطلقها “سيد قطب” من مقر إقامته في حلوان، مستثيرًا جروح العجز في “المستضعفين” ونافخًا في مشاعر الاضطهاد. إنه نبي التطرف الذي حوًّل ألمه الذاتي في سجون عبد الناصر إلى خطاب متكامل، أصبح فيه الألم رغبة في الانتقام، وجدت مرجعيتها في أفكار أبي الأعلى المودودي في الهند.

كانت صورة شكري محفورة بخليط الاضطهاد والتضحية ودفع الثمن والاغتراب عن الواقع، والهجرة بعيدًا عنه إلى موديل حياة يتخيلون أنها تشبه التي عاشها النبي محمد والصحابة.

في الفكرة إرهابي كامن يتصور أن عنفه مقدس، وأنه يحمل تصريحًا إلهيًّا يجعله يقسم العالم إلى “فسطاطين“، وحتى في قمة الاعتدال فإن علاقة العنف قادمة لأن الإيمان بالفكرة يجعلك تلغي الآخرين .

شكري مصطفى تعلق في المشنقة قبل الرحلة المعتادة من التطرف إلى التوبة/ الاعتدال بعد الصدام ، وهو ما تكرر مع جماعة الإخوان المسلمين والمنشقين عنها في الجماعة الإسلامية والجهاد مثلاً. في مرحلة الاعتدال يضعون مكياج التسامح ليخفي العنف الأصيل في فكرة تقوم على أن تصورات شخص أو جماعة عن الدين (ما يمكن أن نسميه بالتدين) هو الدين نفسه، وأنه عندما يحكم هذا الشخص فهذا حكم الله..

العنف كامن في هذه الحضانات ويخرج لحظة التمكن؛ حيث لا انتصار إلا بإلغاء الآخرين، أو بوضع قواعد جديد للسياسة تمنح السلطة للمنتصر في سباق العنف المقدس بين الذكور المسلمين.

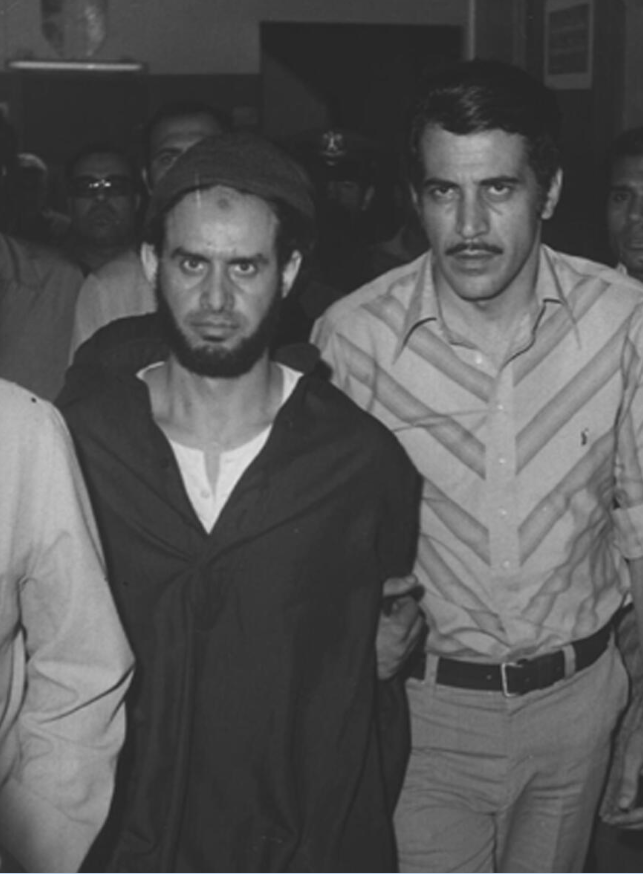

ذلك اليوم؛ 12 يوليو 1977، نشرت بالبنط العريض تقاريرها عن الخطط الاستراتيجية للقبض عليه هو وعصابته، مصحوبة بصور 3 من ضباط الشرطة الكبار وهم: النبوي إسماعيل (مساعد وزير الداخلية) وحسن أبو باشا (مدير مباحث أمن الدولة) وأحمد رشدي (مدير أمن القاهرة). كل منهم أصبح بعد وقت وبالترتيب وزيرًا للداخلية. وكل منهم له قصة مع عناصر هذه الجريمة التي استيقظت عليها مصر قبل المصادفة التي أوقعت بـ”زعيم العصابة” في دكان الترزي، عندما لاحظ أمين الشرطة سيدة منتقبة تطل من شرفة بيت مقابل وتشير بالابتعاد لرجل كان يصطحب معه سيدة أخرى منتقبة. لفتت التحذيرات المطلة من الشرفة انتباه الشرطي في تلك المنطقة التي كانت في بداية مغادرتها ماضيها كقرية لهواة العزلة من الأثرياء، إلى واحدة من حزام عشوائيات شرق القاهرة؛ حيث أماكن الاختباء والهروب بعيدًا عن دهاليز البيروقراطية وقبضة السلطة الأمنية.

ذلك اليوم؛ 12 يوليو 1977، نشرت بالبنط العريض تقاريرها عن الخطط الاستراتيجية للقبض عليه هو وعصابته، مصحوبة بصور 3 من ضباط الشرطة الكبار وهم: النبوي إسماعيل (مساعد وزير الداخلية) وحسن أبو باشا (مدير مباحث أمن الدولة) وأحمد رشدي (مدير أمن القاهرة). كل منهم أصبح بعد وقت وبالترتيب وزيرًا للداخلية. وكل منهم له قصة مع عناصر هذه الجريمة التي استيقظت عليها مصر قبل المصادفة التي أوقعت بـ”زعيم العصابة” في دكان الترزي، عندما لاحظ أمين الشرطة سيدة منتقبة تطل من شرفة بيت مقابل وتشير بالابتعاد لرجل كان يصطحب معه سيدة أخرى منتقبة. لفتت التحذيرات المطلة من الشرفة انتباه الشرطي في تلك المنطقة التي كانت في بداية مغادرتها ماضيها كقرية لهواة العزلة من الأثرياء، إلى واحدة من حزام عشوائيات شرق القاهرة؛ حيث أماكن الاختباء والهروب بعيدًا عن دهاليز البيروقراطية وقبضة السلطة الأمنية.

كانت بقية الطلبات

كانت بقية الطلبات