في أوائل سنوات الألفية الثالثة لم يكن ظاهرًا بقوة على السطح “أزمتنا الكبرى مع الهويات الحديدية”. وسأشرح قليلاً: كنا نعيش تحت هيمنة “الهوية الإسلامية”، لم يبدأ ذلك فقط حين تحالف السادات مع الجماعات الإسلامية ورفع شعار “أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة”. السادات كان يقدم مشروعًا أخف بكثير من مشروع الهوية الإسلامية بالعودة إلى الخلافة؛ كإجابة على سؤال الحداثة: كيف نتقدم؟ أو كما طُرح وقتها: لماذا تخلفنا. كان السادات يقدم عرضًا لواحدة من خلطاته المثيرة “دولة العلم والإيمان”.. شيء يشبه نسخة من خلطات أمريكية في الجمع بين العلمانية والتدين الكاثوليكي، واستعراض محلي لانتقال الوكالة من الشرق إلى الغرب، من الثوري الاشتراكي إلى المؤمن المتدين.. العروبة استهلكتها الحروب مع إسرائيل، في حين كان “الإسلام” دائرة من ثلاث دوائر لدولة التحرر الوطني. بينما الهوية في” الفكرة القومية” كانت الرسالة التي جعلت عبد الناصر زعيمًا لأمة تتجاوز حدودها مصر، ولديها مشروع “مجد يستعيد المجد القديم”.. الصراع بين العروبة والإسلام، أغرق كل شيء بروايات مبتورة ومشوهة وأكاذيب كبرى وأغنيات تكشف عن نرجسيات مجروحة. لكن كما كل شيء في مصر مع مبارك ابتلعت كل الصراعات والأسئلة في ثقب أسود من ملل طويل لا يقدر أحد على أن ينهيه.

ظل اسم توجو مزراحي محذوفًا من على أفلامه حتى وقَّع السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل سنة 1979. ومع أنه غادر مصر وتوقف عن إنتاج السينما قبل حرب 1948 بسنتين كاملتين، إلا أن السفر والاعتزال وماذا كان يفعل لفترة 20 عامًا بعد انتقاله لإيطاليا كانت مجموعة من الألغاز، وهذا ما ستلاحظ آثاره في المقال الذي كتبته في نوفمبر 2005 في صحيفة المستقبل اللبنانية؛ ونصه كالتالي:

وصلتني على البريد الإلكتروني تفاصيل الاحتفال بتوجو مزراحي (16 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية)، وكانت مفاجأة. ليس فقط لأن الاحتفال بعنوان: مخرج من مصر. وتوجو مزراحي أصبح مع هستيريا العنصرية واللون الواحد، فقط: مخرجًا يهوديًّا؛ مجرد يهودي. الهستيريا ألغت اسمه من على الأفلام عندما تعرض على التلفزيون (في الخمسينيات والستينيات). وكان رد الفعل: رسائل في الجامعات الأوروبية لباحثين مصريين يعظمون من دور توجو مزراحي، ويضعونه في موقع أرفع من موقعه الحقيقي (ربما). المفاجأة خاصة نوعًا ما: الرسالة الإلكترونية وصلتني وأنا مشغول بكتابة سيرة يوسف درويش؛ محامٍ من مصر عمره (وقت كتابة الحلقات) 95 سنة؛ يهودي، أو أصله يهودي، لكنه كان عمليًا مرتبط بمواطنة مصرية. وعاش حياة ثرية من زمن الخديو عباس حلمي إلى سنوات حكم حسني مبارك. ظل واحدًا من أهم مهندسي التنظيمات في الماركسية. وعرف باسم حركي هو “الحديدي”، لأنه كان نموذجًا في التحمل والصرامة.. وفوق كل هذا ظل مؤمنًا بفكرة كبيرة حتى (غادر الدنيا). عرفت من حكاية يوسف درويش أن الإخوان المسلمين هم الذين افتتحوا شرخ العلاقة بين اليهود ومصر (بعملية تفجير حارة اليهود 1947)؛ وهي واقعة لم أسمع بها (ولا قرأتها) من قبل في الكتابات عن تلك المرحلة.. لكنها بالتأكيد أنهت حالة الأمان وطرحت السؤال البسيط الذي لا زال يطرح حتى الآن: لماذا تنفجر حياتي لمجرد أن ديانتي مختلفة؟ سؤال تبدو قسوته في قسوة الشعور بأنك غريب في بيتك. هذا الشعور الساذج يجعل يوسف درويش حكاية كبرى. كيف لم يشعر بالغربة وقد سافرت كل عائلته إلى أميركا، وأصبحت اليهودية تهمة في حد ذاتها؟ كيف استمر مؤمنًا بالماركسية على الرغم من أنها أصبحت من المحرمات ليس سياسيًّا فقط بل اجتماعيًّا؟! وسط طوفان الأسئلة وصلت رسالة الاحتفال بتوجو مزراحي: أشهر مخرج يهودي في تاريخ السينما المصرية.

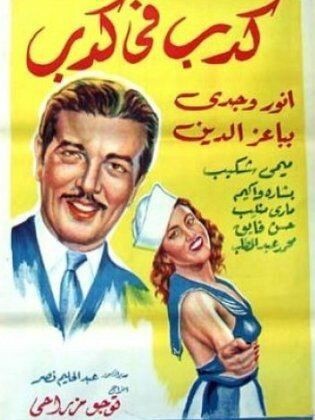

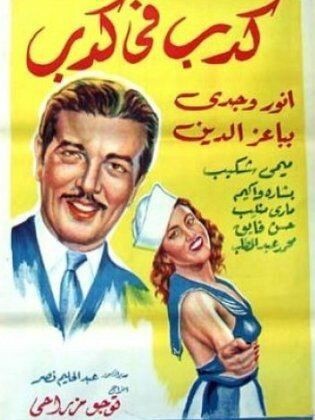

بوستر فيلم كدب في كدب من اخراج توجو مزراحي

سمير فريد المشرف على البرنامج أشار في المقدمة إلى أنه ربما “لم يتمكن مخرج يهودي قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945) من التعبير عن ثقافته كيهودي كما تمكن توجو مزراحي (1901 ـ 1986) في وقت صعود الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا ووصول العنصرية ضد اليهود الى ذروة جديدة في العالم.. وبخاصة في أوروبا”.. توجو مزراحي بالنسبة لي شهير بأفلام علي الكسار، وأم كلثوم (جعلها ترتل القرآن في فيلم “سلَّامة”)، وهو أيضًا صاحب سلسلة أفلام “ليلى” التي اكتشف فيها نجمة الغناء والسينما ليلى مراد. وفيلم أضحك كثيرًا على عنوانه “العز بهدلة”. وأخيرًا هو صاحب النسخة الممصرة من “غادة الكاميليا، ونسخة علي الكسار من “ألف ليلة وليلة”. هو مخرج أفلام خفيفة، ميوزيكال (بشكل ما)، ودراما بطل من عالم قديم (الريف.. الصحراء) في مواجهة عالم جديد (المدينة.. الأرستقراطية)، والأهم هو أسطى في سينما الكوميديا التي تلتقط المفارقة الاجتماعية وصراع الصغير في عالم الكبار، وهي سينما لمع فيها من بعده: فطين عبد الوهاب ونيازي مصطفى.. وغيرهما. “صنايعي” محترف في سينما المزاج العام. وهنا تبدو ملاحظة “أسطى” آخر محترف مثل أنور وجدي مهمة “تجتمع في توجو شخصيتان متناقضتان، تحارب إحداهما الأخرى حربًا طاحنة لا هوادة فيها. هما شخصية المنتج وشخصية المخرج. فهو بلا جدال مخرج ناجح جدًا، بل أستطيع الى أكثر من هذا وأصرح بأنه مخرج مصر الأول، إذ استطاع أن يقذف الى الشاشة بعدد غير قليل من الأفلام المصرية الناجحة دائمًا. كما استطاع أن يقدم كثيرًا من الشخصيات العادية، في إطار محترم جميل، بل كثيرًا ما صعد بشخصيات الى قمة المجد، أخفقت مع غيره إخفاقًا واضحًا.. ثم هو بلا جدال منتج مصر الأول، إذ استطاع في مدة وجيزة أن يسيطر على السوق السينمائية في الشرق كله، ويوجهها كيفما يريد ويهوى. لو أنه استطاع أن يفرق بين شخصيتيه المتحكمتين فيه، لكان لنا فيه رجلاً خالدًا”.

توجو مزراحي الجالس؛ في موقع تصوير فيلم المندوبان 1934

عرفت للمرة الأولى (من تفاصيل الاحتفال) أنه من أصل إيطالي.. مولود في الإسكندرية لكنه درس السياسة والاقتصاد في فرنسا، وضد رغبة العائلة (الغنية المتبحرة في عالم الشركات الكبرى)، درس السينما كمغامر بين روما وباريس وبرلين (وخرج عن أحلام عائلته، وعاد إلى مصر). لكن أول أفلامه في القاهرة كان سنة 1930، وهو فيلم صامت عنوانه “الكوكايين”. أحبت الحكومة المصرية فيلم توجو مزراحي لأنه يساند حملتها ضد المخدر المميت. وكانت هذه العلامة الأولى التي تشير إلى استمراره في الإخراج بعد أن كانت بدايته في التمثيل باسم أحمد مشرقي، مشرقي هي الترجمة العربية لاسمه العبري. توجو مزراحي لم يكن مخرجًا فقط بل كان صانع سينما بالمعنى الشامل (مونتير وسيناريست ومنتجًا وصاحب استوديوهات). وفي السنة التي ضُرب فيها يوسف درويش (صديقي المحامي التي تشغلني حكايته) من شباب متعصب لموسوليني في النادي الإيطالي بالقاهرة سنة 1934 كان توجو مزراحي يضع التفاصيل الأخيرة لفيلمه “شالوم المندوبان” الأول في سلسلة بطلها شخصية يهودية؛ بطل لسلسلة أفلام باسمه، كما تكرر بعد ذلك مع ليلى مراد وإسماعيل ياسين.

الثنائى ليون أنجل (شالوم) وأحمد الحداد في فيلم العز بهدلة

تذكرت صورة شالوم على غلاف كتاب اشتريته من أشهر عدة ولم أكمله عنوانه” اليهود والسينما في مصر” مؤلفه أحمد رأفت بهجت، فرغ حياته تقريبًا لكشف المؤامرة التي تحاك من خلال السينما.. مؤامرة موجهة (ضدنا). ومن السطر الأول في الكتاب يعلن بهجت عن مهمته (النبيلة) “استشعر اليهود منذ البداية مدى أهمية احتكار السينما باعتبارها الشكل الجديد والأمثل من وسائل الترفيه القادرة على تحقيق أهدافهم المادية وأفكارهم الأيديولوجية”. السينما هنا جزء من مؤامرة صهيونية لتشويه العرب والمسلمين، ليس في السينما المصرية بل في سينما العالم كله. من هنا فإن توجو مزراحي ليس إلا يهوديًّا من الأشكيناز. ويستغل شالوم اليهودي من السفارديم ليثبت استحالة حياة اليهود في مصر. وعلى الرغم من أن المؤلف معجب بالممثل إلا أنه يراه شريكًا سلبيًا في المؤامرة. والغريب أن الهدف من المؤامرة ليس إلا إقناع اليهود بأن لا حياة لهم في مصر. هكذا يصنع توجو مزراحي سينما فقط لكي يقنع اليهود بالهجرة الى إسرائيل؟! وهي نظرة مهووسة بفكرة الهدف السري وراء الصورة البسيطة. هوس الى درجة لا تتيح لصاحبها الخروج عنها؛ فهو أسيرها، والفكرة جاهزة، ساطعة مثل الحقيقة، وهو مثل الأنبياء أو الرسل (والفرسان النبلاء) ليس عليه إلا إثباتها (دون فسحة للتأمل). قد يرى تأثير الثقافة اليهودية على مخرج مثل توجو مزراحي، يمكنه ذلك، لكن من يعتقد أن شخصية علي الكسار في سلسلة أفلامه غرضها الوحيد تقديم المصريين وكأنهم بُلهاء! أو أن ليلى الشخصية القادمة من الريف والتي يظلمها المجتمع الأرستقراطي هي نفسها ليلى مراد اليهودية (قبل أن تعلن إسلامها 1946)، وهو ما يجعله يظن أو متأكدًا من أن الجمهور سيرى ليلى (بطلة الفيلم) في صورة المضطهدة (على طريقة ليلى مراد اليهودية). الناقد هنا مخبر سري (هل قلت الناقد؟! ربما!) والغريب أنه يثبت علاقة توجو مزراحي بالصهيونية عن طريق مذكرة لوزارة الداخلية لا يثبت فيها سوى التاريخ لكن أي نوع من المذكرات وأين وكيف عثر عليها.. لا يهتم!). وهو طبعًا له معجبون ومريدون.. أقصد لفكرته أو للهوس بالمؤامرة الخفية.. والقنبلة المفخخة. إعجاب المهزوم الذي يبحث عن قشة يتعلق بها ويبرر تردي أحواله. لأنه حتى منهج البحث عن المعنى الاجتماعي للصورة تجاوز الهوس الذي رأى أفلام توجو مزراحي قنبلة في السينما المصرية وأقنعت فقراء اليهود بالهجرة إلى إسرائيل.. ودمرت صورة الذات عند المصريين والعرب. عرفت الآن لماذا لم أستطع تكملة الكتاب المليء بكلام شبيه عن أسماء لامعة في السينما المصرية من ليلى مراد وراقية ابراهيم ونجمة إبراهيم وكاميليا، والمخرجين وداد عرفي والأخوين لاما.. وهو كلام لم يفتح لي نافذة، بل بنى جدارًا.. كلام أقلق ذاكرتي (هل ستتغير صورة ليلى مراد أو كاميليا أو راقية ابراهيم.. وكل واحدة نجمة أحلام رجل يبحث عن صورة ناعمة.. هل ستتغير الصورة لأن النجمة يهودية.. أو ستتوافق صورة نجمة إبراهيم أكثر مع كليشيه صورة ريا وسكينة عندما نتأكد أنها يهودية.. كلام يفسد الذاكرة ولا يمنحها متعة الاكتشاف). وفي المادة المصاحبة للاحتفال نشر أول مقال عن توجو مزراحي في الصحافة المصرية بعد حظر اسمه (عقب العدوان الثلاثي 1956 بعد عودته إلى روما بعشر سنوات). المقال كتبه شيخ النقاد أحمد كامل مرسي في مجلة “السينما والناس” أكتوبر 1970. وعرفت منه أن توجو بنى استوديو الجيزة وكان” غريبًا وجديدًا في نوعه.. ففي الدور الأرضي توجد حجرات المعامل والتوليف والمكياج. وفي الدور الأول توجد حجرات الممثلين والممثلات ومكاتب الإدارة والحسابات. وفي الدور الثاني يوجد الاستديو وكل ملحقاته من معدات التصوير والإضاءة ومخازن الملحقات والمناظر (الديكور والاكسسوار).. الواقع أن هذه هي المرة الأولى والأخيرة، التي شاهدت فيها أحد الاستديوهات التي أقيمت على هذا الطراز وبهذا التصميم”.

ام كلثوم و يحيي شهين في فيلم سلامة

عرفت أيضًا أن توجو بدأ بتصوير أفلامه في المناظر الخارجية، ثم انتقل إلى الأفلام ذات المناظر الداخلية البسيطة، وتدرج منها الى الأفلام ذات المناظر الداخلية الضخمة، حتى أنه استخدم الخبير الألماني ومهندس الديكور روبرت شارفنبرج في تصميم رائعته السينمائية “سلامة” بطولة أم كلثوم ويحي شاهين. والمدهش أن توجو كما يذكر أحمد كامل مرسي يحرص طوال حياته السينمائية على العمل مع مجموعة من الفنانين والفنيين، الذين ارتبط بهم وارتبطوا به في كل أفلامه تقريبًا “وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الزملاء والأصدقاء عبد الحليم نصر وشقيقه محمود نصر وعبد الحميد السخاوي الذي كان يهتم بكل ما يتصل بالمناظر ولوازمها ورضوان عثمان الدينامو الحي لمعمل توجو الصغير الملحق بالاستديو. واتصل به لفترة غير قصيرة الصديق الراحل عبد الحميد زكي مدير الإنتاج المعروف كمشرف ومنظم الناحية الإدارية في شركة الأفلام المصرية، وكذلك الزميل المخرج إبراهيم حلمي ومن الملاحظ أنهم جميعهم من أبناء الاسكندرية، وأنهم انتقلوا جميعًا معه الى القاهرة، عندما عزم على نقل نشاطه الفني إلى العاصمة. وعرفوا في الوسط الفني باسم (أسرة توجو السينمائية)”.

أحمد كامل مرسي عرف توجو من بعيد كمتفرج عادي، ثم عرفه من قريب عندما عمل معه كمساعد في بعض الأفلام “الواقع الذي أعترف به ولا أنكره، أن العلاقات الودية بيني وبينه، استمرت حتى اليوم، على الرغم من استقراره بعيدًا هناك في روما. وقد انتهزت فرصة وجودي في مهرجان قرطاج السينمائي عام 1970، وما أنهيت مهمتي كرئيس لجنة التحكيم، حتى سعيت لزيارة توجو في إيطاليا.. وفي طريق العودة إلى القاهرة ذهبت الى روما وقضيت فيها بضعة أيام، واتجهت إلى عنوانه بشارع ثري مادوناز؛ أي العذارى الثلاث.. وكان يومًا ممطرًا شديد البرودة ولكنه أحسن استقبالي هو وزوجته، ورحبا بي ترحيبًا كبيرًا وغمراني بسيل من الأسئلة والاستفسارات عن مصر.. عن أم كلثوم.. عن.. وعن.. حتى إنني شعرت بالدفء من حرارة لقائهما وصدق عاطفتهما ولا أذيع سرًا ولو قلت إني أتمنى أن يمد الله في عمري، وأن يهبني مالاً من عنده، لأقوم بزيارة هذا الزميل والصديق والأستاذ الكبير. وأتمتع بجولة في إيطاليا بلاد الفن والموسيقى والجبال”.

المخرج توجو مزراحى في حديقة منزله بالهرم مع إدوار بهنا وزوجته وبعض الأصدقاء

اختفى توجو مزراحي من عالم السينما في القاهرة والإسكندرية بالتدريج ابتداء من 1946. بعدها كانت تنشر أخبار عن عودته من روما واستعداده لمشاريع جديدة لم تنفذ. لكنه طوال 40 سنة (مات في روما 1986) ظل اسمه بين حضور وغياب.. هو أحد أساطين السينما المصرية كما وصفته مجلة “سيني فيلم” في عدد أول أبريل 1952.

حكى توجو في حواراته الأخيرة عن أحلامه: الكونت دي مونت كريستو ومحمد علي الكبير. والآن بعد كل هذه السنوات وبعد أن قامت الدنيا ولم تقعد، وبعد أن أصبح كل يهودي متهم حتى تثبت براءته من الصهيونية.. لا زال توجو مزراحي يثير نوعًا مدهشًا من الجدل على الرغم من أنه كان من أسطوات الصنعة المشغولين بحرفيتها ربما أكثر من أفكارها، هكذا تبدو أفلامه.. فهل كان هذا المغامر الإيطالي مخرجًا من مصر؟! أم قنبلة مفخخة كما يتوهم المهووسون بالمؤامرات الخفية؟ أميل للسينما. لكن المؤامرة تضع على مشاهدة الأفلام بهارات، وأجدها هنا حتى بهارات مغشوشة.تفسد الذوق والعقل والروح.

…البهارات أوقفتني وقتها عند حدود الثنائية القاتلة.مخرج أم قنبلة؟

لكن الأفلام و الكتب واللقاءات كسرت الثنائية كما قدمت حكايات تكمل الحكايات و تقترب من اللغز على طريقتها: هل قرر السيد توجو السفر نهائياً إلى روما بعدما وصل دخان حريق القاهرة إلى شرفة بيته؟ زم كان القرار قبلها بعد اتهامات مراسل مجلة الصباح في فلسطين؟ وهل بدأ توجو متمرداً وانتهي هارباً؟

لغز السيد توجو مازال يحمل الكثير من التفاصيل الدقيقة.