غلاف لأسطوانة نهر الخالد

في عام 1954 غنى عبد الوهاب واحدة من أشهر أغانيه، “النهر الخالد“، من تأليف الشاعر محمود حسن إسماعيل، والتي ربما كانت استلهامًا للواقع السياسي ذاته. فهذا هو العام الذي قدم فيه عبد الناصر طلب تمويل مشروع بناء السد العالي إلى البنك الدولي. ففي أعقاب مؤتمر باندونج والمفاوضات التي تبعتها من صفقة الأسلحة من الاتحاد السوفيتي (عن طريق تشيكوسلوفكيا) والاعتراف بالصين، والذي أدى إلى قلق الإدارة الأمريكية ورئيسها آنذاك دوايت أيزنهاور، ما ترتب عليه إعادة النظر في طلب عبد ناصر للتمويل ورفضه. والذي بسببه أعلن ناصر تأميم القناة، وكان رد الفعل على قرار التأميم هو العدوان الثلاثي على مصر في 1955 والذي كاد أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ما لا يعرفه الكثيرون أنه في أثناء محاولات ناصر إيجاد وسائل لتمويل السد في 1954 كانت هيئة المساحة الأمريكية تقوم بمسح لتحديد الموضع الأكثر ملائمة في منطقة بني شنجول في إثيوبيا لبناء سد في شمال غرب البلاد، والذي سيعرف بعد ذلك بسد النهضة (وقعت العديد من الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا بعد ذلك، وانتهت بحرب أهلية استمرت عشرين عامًا، لم تتمكن خلالها إثيوبيا من إكمال مشروع السد حتى تولي ميلس زيناوي رئاسة الوزراء في 1995 وتولى عودة فكرة المشروع مرة أخرى في 2011).

لقطة من فيلم الحقيقة العارية

كان فيلم عاطف سالم “الحقيقة العارية” (1963) بطولة ماجدة وإيهاب نافع أحد الأفلام القليلة التي سجَّلت عملية بناء السد بالألوان. يدور الفيلم حول مرشدة سياحية تريد أن تستقل بذاتها وتثبت نفسها، وينتهي بها الأمر إلى السفر إلى أسوان في رحلة سياحية لتقع في غرام إيهاب نافع، المهندس الذي يعمل ضمن آلاف آخرين في بناء السد، وبالطبع لا تستطيع مقاومة إغراء المهندس الوسيم وتتخلى عن أحلامها وتتزوجه.

يُظهر الفيلم عملية بناء السد، وحجم العمل الذي تطلبه تنفيذ المشروع. ولكن لا تنتهي المصادفات بين اسم الفيلم والواقع. فكما تخلت ماجدة عن أحلامها من أجل التماهي مع توقعات المجتمع (المجتمع نفسه الذي حاربت توقعاته في بداية الفيلم)، تخلى النظام عن الوعود التي وعدها لسكان النوبة وللفلاحين، من خلق “وادي نيل جديد” ومشروع السد كوثبة نحو المستقبل.

تصبح الحقيقة العارية ليس فقط أن مشروع السد كلف مصر الكثير، بل أيضًا ربط فكرة الاستقلال والتقدم والتفوق بالانتهاء من بناء السد دون التفكير في مآلات ذلك التغير الجوهري في النظام المائي والجغرافي في مصر.

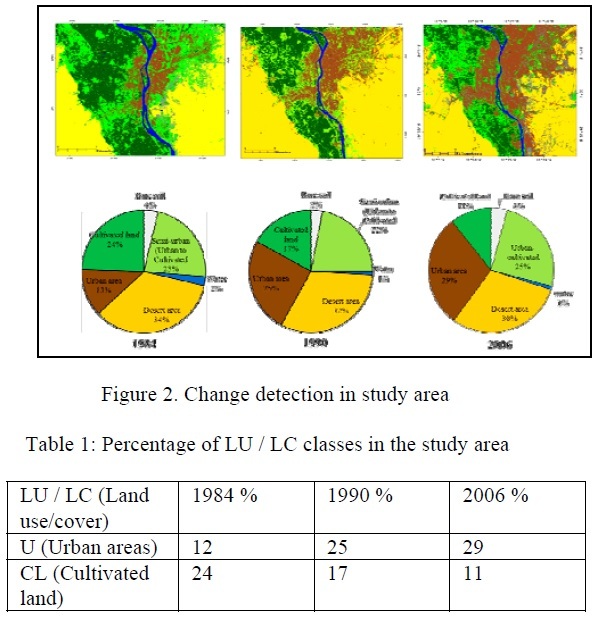

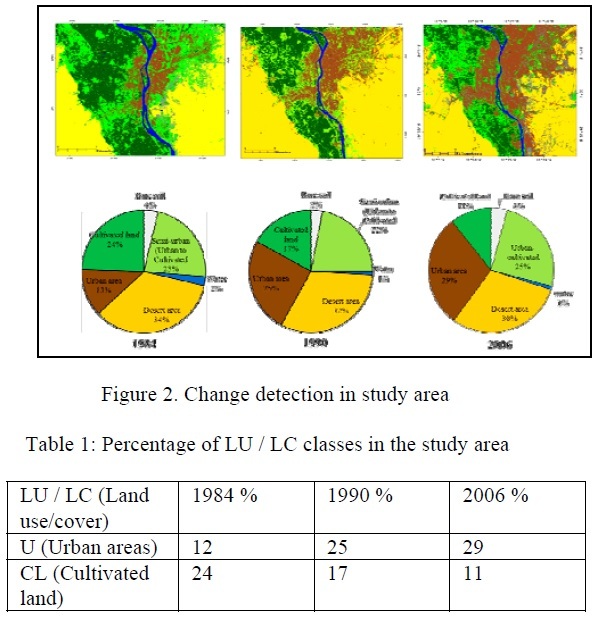

المصدر: دراسة طاهر رضوان وجي آلان بلاكبيرن وآخرون، “خسارة فادحة من الأراضي الزراعية تهدد الأمن الغذائي في دلتا النيل”، دورية الاستشعار عن بعد، 2019

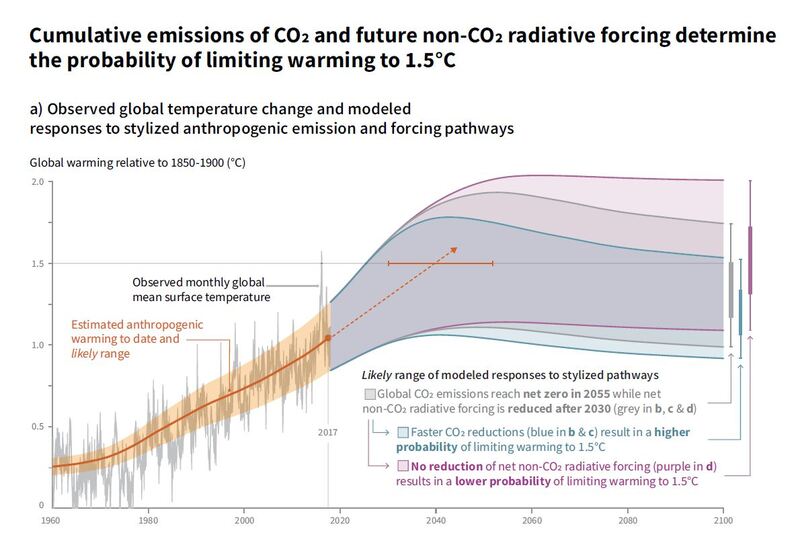

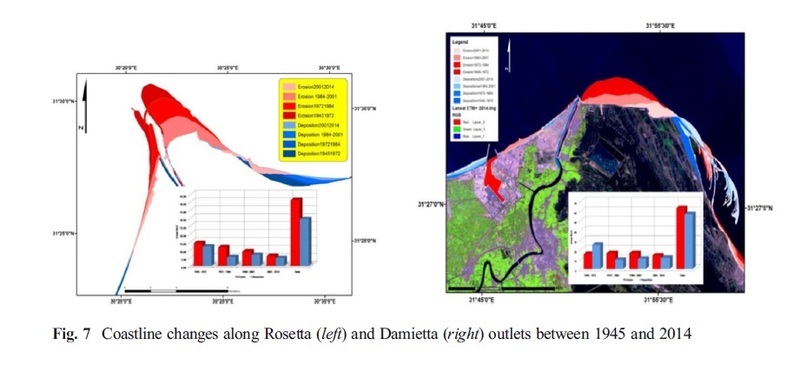

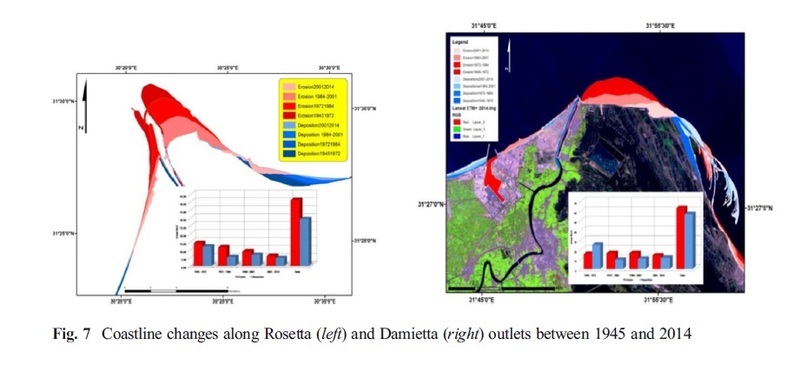

لعل أهم نتائج بناء السد بجانب توفير مياه للري طوال العام، هو فقدان الطمي الذي كانت يترسب على جانبي النيل وفي دلتاه. بجانب دوره الأساسي كسماد طبيعي يسمح بتكوين الأراضي الزراعية شديدة الخصوبة (كان يجب الاستعاضة عنها بأسمدة كيماوية) فإن الطمي كان يسمح بترسب مواد سلتية تحد من تآكل سواحل مصر الشمالية. تظهر الدراسات على مدار خمسين عامًا تراجع وتآكل الساحل الشمالي، وخصوصًا في مناطق ذات كثافة سكانية مثل مدينة رشيد ودمياط بشكل كبير، ومن المتوقع تراجع الساحل بشكل أكبر في ظل ازدياد وتيرة التغيرات المناخية التي تنذر بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط بشكل غير مسبوق.

لم تخسر أراضي الدلتا الترسبات السنوية التي كان يحملها الفيضان فقط، بل ومع تداعي مشروع دولة يوليو منذ منتصف الستينيات وتحويل كثير من ميزانية الدولة من أجل التسليح (من أجل سلسة من الحروب المتواصلة) أصبح الانتقال إلى العاصمة، بكل ثقل تاريخ طويل من المركزية وتهميش الأطراف، أمرًا لا مفر منه. فبدأت هجرات واسعة من جميع أنحاء مصر، ومن الدلتا بالأخص، وبالتوازي مع سياسات زراعية لم تعلي من مصلحة الفلاحين أو تنتبه إلى احتياجاتهم، لأشكال مختلفة من التحكم وسوء الإدارة، ومع توقف الفيضانات السنوية التي كانت من ناحية تقوم “بغسل التربة” (ازدادت نسبة الملوحة في أراضي الدلتا بوتيرة متسارعة مع نهاية السبعينيات مع غياب سياسة حقيقية للمكافحة تبوير الأراضي الزراعية) وتوفير تسميد طبيعي، بدأ الفلاحون والمزارعون بيع أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى أراض عمرانية بشكل في ظاهره عشوائي، ولكنه مرتبط بالأساس بقرب أو بعد تلك الأراضي عن المرافق الأساسية (شبكات الطرق والكهرباء على سبيل المثال). وبالنظر إلى الرقعة الزراعية الأهم في مصر؛ منطقة الدلتا وما حولها، يظهر بشكل مفزع تراجع الأراضي الزراعية لصالح تبويرها وتحويلها إلى مناطق سكانية وعمرانية.

دراسة هشام عبد المنصف، سكوت سميث وكمال درويش، آثار السد العالي بأسوان بعد 50 عاما، 2015

سُميت تلك الظاهرة بالتوسع الحضري/العمراني غير الرسمي أو العشوائي (وكأن فشل الدولة في كسر مركزية العاصمة ومرافقها الأساسية وسحق المزارعين والفلاحين لا يرقى لأن يكون سياسة رسمية وممنهجة من الدولة ولكنه مشكلة الفلاحين وسكان الأطراف). فلا تكاد تخلو قرية أو منطقة زراعية في الدلتا من ذلك المشهد أدناه. قطع زراعية صغيرة تتخللها مجموعة من المباني الأسمنتية.

المصدر: وزارة البيئة المصرية

هنا يطالعنا سؤال؛ ماذا يمكن أن نفعل بعد أن تأكد لنا أن مستقبل مصر المائي في خطر شديد (فشل مفاوضات سد النهضة المرة بعد الأخرى) ومع تغيرات مناخية عنيفة، أصبحت تمثل تحديًا واضحًا لاستمرار سياسات ما بعد دولة يوليو.

هل من الممكن استلهام ذلك النموذج غير الرسمي في حد ذاته كحل؟ بمعنى أن يُعترف بالاستخدامات المتعددة للأراضي الزراعية مع التوسع في أنماط مختلفة ومتنوعة من الزراعة ومع تطوير سياسات وآليات تعلي من مصلحة الفلاح والمصلحة المحلية على مصلحة المستثمرين أو قطاع الخاص؟

لست خبيرًا في السياسات العمرانية أو الزراعية، وبالفعل هناك عوامل ومتغيرات عدة يجب أخذها في الحسبان عند محاولة تطوير سياسية زراعية أكثر عدالة، وأكثر قدرة على التوافق مع التغيرات المناخية القادمة. وعلى الرغم من تقديري للمتخصصين وخبرتهم لا يمكن أن يكون هناك أي جدل بشأن أن السياسيات الزراعية والعمرانية التي تبنتها مصر على مر تاريخها منذ دولة يوليو جاءت على حساب السواد الأعظم من الشعب المصري (الفلاحين والمزارعين) تارة بشكل أبوي–سلطوي سعى إلى تحقيق نموذج التنمية الناجح دون النظر إلى طبيعة السكانية لتلك البلد وجغرافيتها الحساسة (يعيش 98% من سكان مصر على 8% من مساحتها). وتارة أخرى بصلف ولامبالاة من نظام انتهج النيوليبرالية وأشكالها المختلفة محاولات حثيثة للتخلص من عبء المسؤولية تجاه نحو 60% من الشعب المصري (والنتيجة أن نحو 60% من هذا الشعب يعاني أشكالاً مختلفة من الفقر).

يحاول المصريون دومًا الحد من مأساة واقعهم بالسخرية اللاذعة التي لا ترحم، فيستدعى مشهد محاولة أحمد بدير تفجير القطار بتلك الابتسامة الجنونية من فيلم “بطل من ورق“، كميم معبِّر بشكل مدهش عما يحدث وفي رغبة حقيقية بالاعتراف بحتمية الموت وبحتمية السخرية منه. ولكن ربما آن الأوان أن “نتخلى عن سبيل” آباء دولة يوليو، ونتركهم في فضاء ضلالات ما بعد الاستقلال والهوس بتحقيق دولة قوية حتى لو كانت على حساب حياة مواطنيها (وكأن الدولة كيان منفصل لا علاقة له بالمواطنين).

أن الظلام سيحل (وليس كوفيد-19 وأشباهه ببعيد) ويفرض علينا ليس فقط رؤية واعتبار الموت كوضع حتمي (كلنا هنموت كده كده) ولكن يفرض علينا الرجوع مرة أخرى إلى الأرض التي نعيش عليها في محاولة فهم معنى أن تعيش في مكان بعينه (له طبيعة جغرافية معينة، أنماط معينة من المناخ، مجموعة من المواراد،….إلخ) والمسؤولية المتبادلة بيننا كشركاء في هذا المكان لا كمجموعة من البشر فرض عليهم نظام سياسي سلطوي مجموعة من الاعتبارات والأفكار المنفصلة عن واقعنا، بل كمجموعة من البشر نرى أننا جزء من العالم، مشغولين بحياة ورفاهة إخواننا وإخواتنا وأننا، حتى ينتهي ذلك العالم، لنا الحق العيش فيه بكل سبل الراحة والكرامة مما يضمن استمراره ويضمن لنا تلك الحرية والفاعلية.