بجوار صورة لينين المحفورة على سطح معدني على طاولة بجوار المكتبة.. لمحته؛ رجل ملامحه من النوع الذي تراه في أحياء مصر الشعبية، يضعُ على رأسه الطاقية الشبيكة المشهورة في مواسم الحج. فسألته “من صاحب الصورة؟”.

فقال بنبرة فخورة “إنه سعد عثمان.. مات من فترة قريبة”.

هو واحد من 3 زعماء عماليين اقتربوا بقوة من يوسف درويش “عندما عرفتهُ أول مرة، كان في كشافة الإخوان المسلمين.. نشيط جدًّا.. لكنه تغيَّر تمامًا بعد أن عرفته.. لماذا؟! لأنني لا أبدأ الكلام مع العمَّال عن الماركسية.. أخدمهم أولاً.. وأنا خدمتهم فعلاً بصدق وأمانة.. وكانت هذه هي قضيتي.. تعبتُ في الدفاع عن حقوق العمَّال.. وكافحت معهم لاسترداد هذه الحقوق.. وبدأوا يثقون بي.. فربطت لهم اهتمامي واخلاصي بالفكر الماركسي؛ فقبلوا الكلام.. والمسألة ليست بسيطة.. لكن مفتاحها أن تدخل للناس من بابهم، وليس من بابك أنت”..

العلاقة بالعمَّال كانت المرحلة الثالثة في مسيرة يوسف درويش السياسية بعد عودته من باريس..

“نصحني الشيوعيون هناك بثلاث مهام:

١ ـ الاهتمام بحزب الوفد، باعتباره الحزب الشعبي الحقيقي والوحيد آنذاك (وكانوا يرون أن الوقت لم يأت بعد لإعلان تنظيم ماركسي.. وكانت المرحلة بالنسبة لهم تعتمد على التنسيق مع أحزاب لها شعبية ووقع الاختيار على الوفد. وبالتحديد على الكتلة الوفدية بطابعها اليساري إلى حد ما).

٢ ـ الاتصال بحركة العمَّال (وقد أسهم يوسف درويش على وجه خاص في انتزاع النقابات من الأحزاب التقليدية.. ونقلها إلى مستوى آخر من العمل قبل أن تقتنصها تنظيمات ثورة يوليو).

٣ ـ العمل في مجال حركة أنصار السلام.

وحركة أنصار السلام هذه، وكما جاء في أوراق الدكتور رول ماير المنشورة عن المعهد الهولندي للتاريخ الاجتماعي “كان لها فرعان في القاهرة والإسكندرية.. تأسست عام 1935 لمقاومة الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا، وقد ضمَّت العديد من الأجانب والأقليات التي تعيش في مصر. كان التنظيم يستخدم اللغتين العربية والفرنسية في أعماله واجتماعاته، وقد اقتصر اهتمام حركة أنصار السلام في البداية على الحرب الأهلية الإسبانية، لكنها بدأت بالاهتمام بالشؤون المصرية أيضًا ابتداءً من عام 6391؛ حيث عملت على دعم النضال التحرري المصري ودعت مصر إلى الانضمام لعصبة الأمم في لاهاي ودعت إلى الغاء الامتيازات الاجنبية في مؤتمر مونتروفي عام 1937

يوسف درويش عثر أولاً على مقر اتحاد نقابات العمَّال سنة 1934 في عمارة متاتيا بالعتبة الخضراء.. هناك عرف أول زعيم عمال “محمد يوسف المدرك”.. وهو بطل واقعة ستحدث بعد اللقاء الأول بينه وبين يوسف درويش بنحو عشر سنوات، حين جمع توقيع 01 آلاف عامل ليسافر ممثلاً للحركة العمَّالية في مؤتمر لاتحاد نقابات العمَّال العالمي.. هؤلاء العمَّال هم الذين دفعوا ثمن تذكرة السفر وتكاليف الإقامة.. وهي حكاية فريدة في تاريخ نقابات العمَّال.

“عندما تعرفت على المدرك.. كنت وقتها مهتمًا بتاريخ العمَّال في مصر.. كنت أذهب إلى المكتبة الخديوية 3 مرات في الأسبوع وأبحثُ في الصحف، خصوصًا التي صدرت في ٩١٩١. وأدوِّن وأجمع معلومات عن النقابات والحركة العمَّالية وزعماء العمَّال”، وكان هذا بناءً على توزيع أدوار بين المؤسسين الثلاثة:

يوسف درويش(العمَّال)

أحمد صادق سعد (المثقفين)

ريمون دويك (الأوساط الوفدية).

ثلاثة من اليهود التقوا مصادفة.. حين كان يوسف درويش يمر في شارع المغربي، ولمحَ لافتة على عمارة أنطونيادس مكتوب عليها “عصبة أنصار السلام”.

هؤلاء الثلاثة هم المؤسسون الأوائل لتنظيم يتميز عن غيره بأنه “حديدي”؛ أي من الصعب اختراق أسراره.. ويتميز أعضاؤه بأنهم مثقفون جدًّا “احتجنا أن نقرأ كل تاريخ مصر لكي نفهم.. ونستطيع أن نقدم رؤية حقيقية”.

في 1936 بدأت عصبة أنصار السلام الاهتمام بالشؤون المصرية (استقلال مصر، وإنهاء الامتيازات الأجنبية.. وعضوية مصر في عصبة الأمم في لاهاي).

ويحكي يوسف درويش “ربما أكون قد تعلمت أو وعيت برفض الصهيونية في عصبة أنصار السلام.. وفي فندق الكونتننتال التقيت بالحاج أمين الحسيني؛ قائد الثورة الفلسطينية وقتها.. كان ذلك تقريبًا سنة 6391.. وكان معه موسي الخالدي.. وكنت أنا وريمون دويك”..

ريمون دويك الوحيد من الثلاثة الذي لم يشهر إسلامه.

أحمد صادق سعد.. كان يهوديًّا ربانيًّا وغيَّر اسمه.. (وخفض صوته وهو يحكي عن زوجة صادق سعد، وكانت ربانية هي الأخرى، وابنة حاخام لكنها أصبحت غريبة.. ويبدو أنها تطرفت.. فقد رفضت مؤخرًا أن تصافحني!).

شعرتُ بالخجل وأنا أبتسمُ من الحكاية.. وهو كان يشعر بأنها مأساة.. بل إنها ذكَّرته بالمرة الثالثة التي بكي فيها.

سألته عن تفسير ظاهرة القادة اليهود (بل والمؤسسين) في تنظيمات اليسار (والماركسية بشكل واضح)؟! فقال “لأن اليهود كانوا مرتبطين أكثر بالثقافة الغربية.. وكانوا يميلون إلى تعليم أفضل”.. وربما أيضًا لأن هذه التنظيمات تمنحهم فرصة الإعلان عن مصريتهم.

سمعت من يوسف درويش اسم مارسيل إسرائيل. ولم تكن المرة الأولى، قرأت اسمه أكثر من مرة في تاريخ النضال ضد الإنجليز.. (هو مؤسس المنظمة الشيوعية الأولى في مصر)، وعرفتُ من أوراقه التي نُشرت أخيرًا أنه وُلد بعد يوسف درويش بثلاث سنوات في شارع تورسينا (في الضاهر). أبوه إيطالي عاش في ميت غمر (من كبار مُلَّاك الأراضي الاقطاعيين).. وأمه من أصل إيراني (أمها كانت تتكلم العربية وترتدي حتى أيامها الأخيرة الملاءة أو الحَبَرة). كان من الممكن أن يصبح مارسيل واحدًا من أثرياء البورصة، لكنه اختار أن يكون في صفوف الوطنية المصرية.. وبالتحديد في التنظيمات الماركسية (مهمته المميزة كانت تربية كوادر التنظيمات السرية).

وعندما أُلقي القبض عليه سنة 1949 كان ممدوح سالم (وزير الداخلية في 1977 ومن بعدها رئيس الحكومة) ضمن ضباط في البوليس السياسي الذين طلبوا منه إفشاء أسرار التنظيم (كان ينتمي إلى تنظيم حدتو). وبعد الرفض حُكم عليه بخمس سنوات، انتهت بقرار من جمال عبد الناصر عندما كان وزيرًا للداخلية سنة 1954 بإبعاده إلى إيطاليا.

حكى لي صديقه الفنان التشكيلي عادل السيوي أنه كان ممنوعًا من دخول مصر.. ومن فرط المحبة كان يسافر في رحلة عبر موانئ البحر المتوسط.. ليحظى بنظرة عن بُعد إلى الإسكندرية.. رومانتيكية من نوع خاص وفريد! بل إنه كان ضد إسرائيل، وأسَّس “الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية” وكان أول ما فعله حين وصل إلى إيطاليا تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية بالعودة إلى اسم عائلته “شيريزي” ليتخلص من اسم إسرائيل، ولا تلتصق أي رابطة بينه وبين الدولة العنصرية.

يوسف درويش كان مختلفًا حتى عن شحاتة هارون؛ الذي كان واحدًا من 120 يهوديًّا لم يغادروا مصر قط.. ظل يهوديًّا وتمسك بمصريته حتى ضد رغبة حكوماتها وأنظمتها السياسية المختلفة.

ماتت ابنته الأولى (منى) لأنها أصيبت بمرض يحتاج إلى العلاج في الخارج.. ورفض لأن هذا يعني أنه لن يعود إلى مصر.

ابنته الثانية؛ ماجدة، تزوجت من طبيب كاثوليكي إيطالي الأصل.

والثالثة؛ نادية، تزوجت من مصري مسلم.. وكان الأصدقاء يطلقون على بيتهم “محطة مصر”.. ظلَّ شحاتة هارون يهوديًّا ضد خرافة إسرائيل (اشترك مع مارسيل في الرابطة ضد الصهيونية).. واعتُقل لأنه ضد كامب ديفيد.. وفي نعيه كُتبت عبارة تلخص فلسفته “لكل إنسان أكثر من هوية.. وأنا إنسان مصري حين يُضطهد المصريون.. أسود حين يُضطهد السود.. يهودي حين يُضطهد اليهود.. فلسطيني حين يُضطهد الفلسطينيون”.

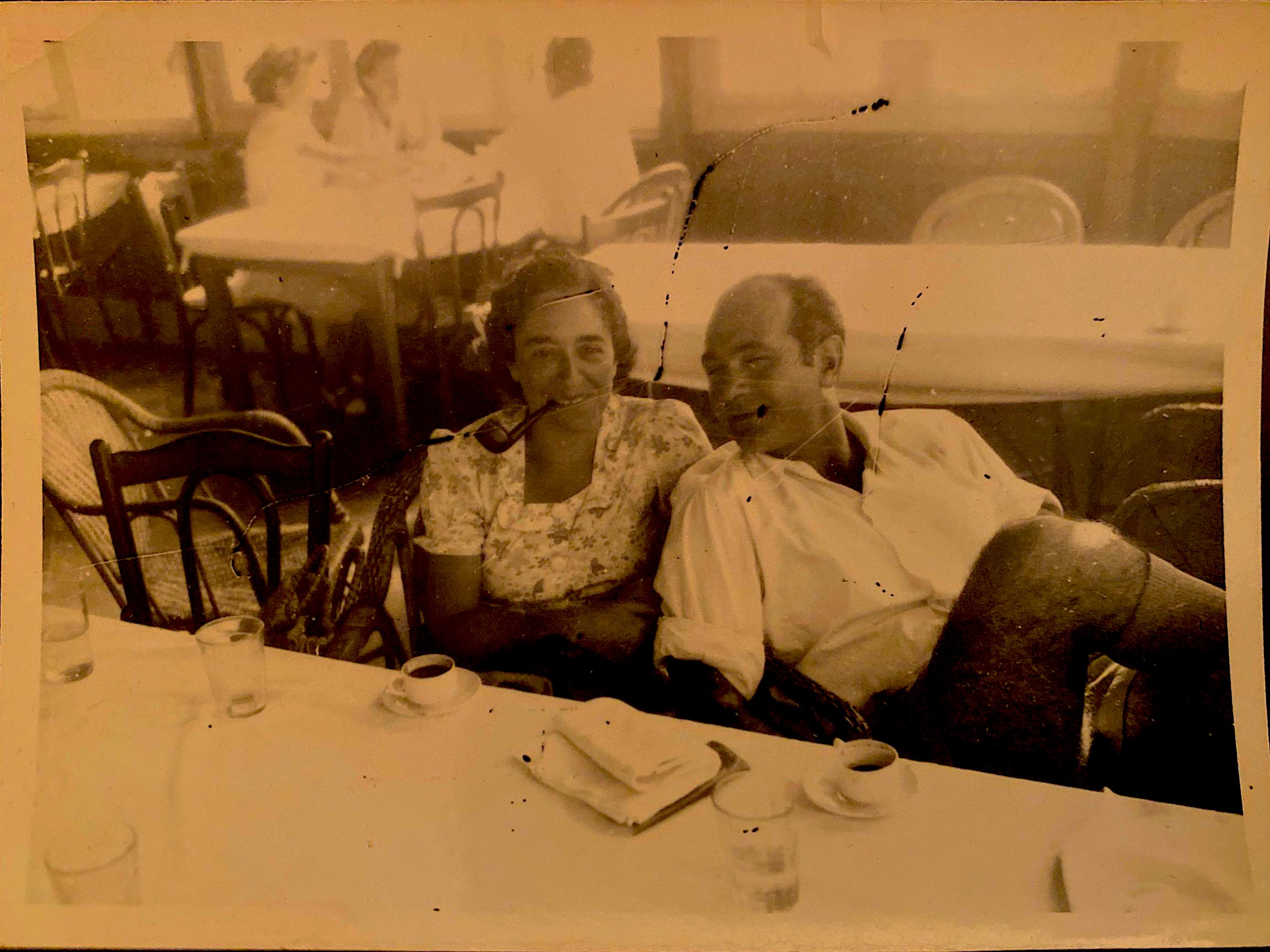

يوسف درويش مع رفيق أيامه المحامي أحمد نبيل الهلالي