في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

منتجعات العقاب

لم يتخيَّل ميشيل فوكو طبعًا أنه سيأتي يوم ويشاهد جماهير التليفزيون إعلانًا عن افتتاح سجن جديد.. حتى فوكو لم يتخيل أن فرق الإنتاج البصري والصوتي سيشاركون في الترويج لسجن جديد يقدم “فرصة للحياة..”، لكن هذا حدث وشاهد الملايين في مصر دعاية مصورة ومصحوبة بأغنيات عن “مجمع سجون جديدة” وصف بأنه الأكبر في العالم.. وأنه باكورة مشاريع ببناء أربعة مجمعات “إصلاح وتأهيل” على مستوى الجمهورية.

وبعيدًا عن الدهشة والسخرية التي تفاعلت بها نسبة غير قليلة من جمهور الإنتاجات المرئية الرسمية في مصر، وبعيدًا عن طموحات الجمعيات الحقوقية عن إصلاح السجون، فإن الفيلم جزء من فانتازيا النظام الحالي، الذي يرى أن بناء الجمهورية الجديدة “مشروعًا عقاريًّا”، والتنمية هي إنجازات من الأسمنت والأسفلت.. ولا فرق بين إقامة منتجعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء سجون.. دون تغيير في العلاقات بين السلطة والناس.. ولا في مفاهيم السيطرة والعقاب.. ولا في أفكار الدولة عن نفسها ولا في صورة الدولة عن نفسها وتوزيع القوة بين الحاكم والمجتمع.. إلى غير ذلك من أساسيات بناء الدول والجمهوريات في عقد اجتماعي.. أو منظومة أفكار لا أبنية فارغة من معناها.

وكان المهم في الشروحات المصاحبة لخبر الافتتاح الإشارة إلى أن السجون تبنى على الموديل الأمريكي، لكن دون الإشارة مثلاً إلى الأفكار الحاكمة لمؤسسات العقاب في الولايات المتحدة.. وهي مؤسسة توجه إليها انتقادات حادة أحيانًا، وعلى شكل فني كما شاهدنا مثلاً في مسلسل تجاري ناجح يعرض على منصة نيتفليكس تحت اسم “البرتقالي هو الأسود الجديد”، الذي يقدم تشريحًا للعلاقات داخل سجن النساء، يعاد فيه توزيع القوى في المجتمع يتحكم من العنصرية والإجرام والفساد.. وهذا لانتقاد جزء من مفهوم أكبر عن ديموقراطية ليبرالية (توجه لها انتقادات أيضًا) ترى أن النقد عامل من عوامل التطوير والحيوية..

هل يمكن أن يسمح السجن على الموديل الأمريكي بنقد في مسلسل أو فيلم أو حتى في مقال.. وهل ستتغير لائحة السجن وتعريف السجين تحديد حقوقه وفرض رقابة المجتمع على ما يدور في “السجن الجديد”.. هذه أسئلة أوسع من السخرية أو تأويل ظروف بناء مجمع السجن الكبير (على أهمية السخرية والتأويل).. لكن لأن السجن هو أحد أدوات فرض السيطرة والضبط كما كتب فوكو في كتابه المهم الذي قدم فيه بحثًا فلسفيًّا وفكريًّا عن ولادة السجن.. وكيف حل محل الانتقام، بعدما أصبح الانتقام بلا فائدة، إلا إعادة إنتاج للمجرمين.. أو بمعنى فكري”اقتصاد سيء”.. ماذا سيقدم في السجن الكبير الجديد؟

السجن أساسًا أحد ألعاب الإنسان التي ليست ممتعة على الإطلاق.. وكأنما يوجد اتفاق ضمني بين الإنسان الأول والحياة على ألا يخطئ، وإن أخطأ فستتكفل هي عبر وسائلها ووسائطها المتعددة بتربيته، وأخذ حقها منه.. على الدوام ومنذ الأزل، كان الإنسان يخطئ، ليس لأنه يحب الأخطاء، بل لأنه هذا ما هو عليه.. وهكذا استمرت الألعاب؛ الإنسان يفعل الأشياء وفقًا لما يريد، حسب رغباته الخاصة التي لا تتوافق مع رغبات الحياة في التصرف بشكل مستقيم ملتزم، وهي من جانبها، إما تسلبه حياته، أو ماله، أو حريته وأحيانًا حياته..

هل جربت أن تعرف كيف نشأت فكرة السجن؟ ومتى فكر الإنسان في حبس الإنسان عقابًا على جريمة أو قصاصًا لخطأ؟ إذا بحثت في هذا الأمر ستعرف أن المصريين هم أول من اخترع فكرة الحبس! لا تندهشوا، من بين الكثير من الأشياء التي اخترعوها كانت العقوبات أيضًا، وحبس المذنبين في مكان بعيد.. ربما يكون تحت الأرض..

أقواس مدينة هذه المرة من كتاب “المراقبة والمعاقبة.. ولادة السجن”، الذي نشر للمرة الأولى عام ١٩٧٥، وفيه يجيب الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (١٩٦٢-١٩٨٤) على سؤال كيف ستسيطر الدولة الحديثة على مواطنيها، عبر بحث طويل في تطور سبل العقاب والانضباط منذ العصور الوسطى، وكيفية سيطرة الدولة على مواطنيها جسديًّا، ومن ثَم نفسيًّا، في تلك الحال يفترض السجين أنه مراقب على الدوام، سواء بحراس السجن أو بكونه محصورًا ومحتجزًا داخل جدرانه وأسواره العالية، وتحت أنظار أبراج المراقبة، وسيتصرف وفقًا لذلك في كل الأحوال، وعملية “السيطرة على الذات” هذه هي جوهر عملية الردع، التي ستطورها الدول انطلاقًا من مفهومين مرتبطين معًا وهما السلطة والمعرفة power-knowledge، والمعرفة هنا هي وسيلة التحكم الرقابية، التي تسعى السلطة لفرضها على مواطنها طول حياته، حتى بعيدًا عن وجوده داخل جدران السجن.

قبل أن يقترح الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثام، في القرن الثامن عشر، طريقة لبناء السجون على الطريقة الحديثة، كانت السجون أماكن لاحتجاز المتهمين لحين تنفيذ العقوبات الموقعة عليهم، ولما كان بنثام غير مؤيد لأي اعتداء بدني مهين للكرامة يقع على المحتجزين، اقترح أن يكون المبنى الذي الذي كلف أحد المعماريين بوضع تصاميمه، ويمكن للإدارة فيه أن تراقب جميع النزلاء طول الوقت وفي نفس الوقت، مكانًا يقضي فيه المتهم فترة عقوبة تطول وتقصر وفقًا لجريمته.. وفي القرن التالي، حين اتخذت السجون شكلها الذي نعرفه تقريبًا اعتبرت أماكن يقضي فيها المجرمون فترة عقوبة ليخرجوا مؤهلين للتعامل مع المجتمع، وقد أدوا حقه كاملاً.. لكن وحتى هذه اللحظة فإن الدراسات والإحصاءات تؤكدان أن السجن لا يساعد إطلاقًا في خفض معدلات الجريمة، وأن الفترة التي يقضيها المسجون في زنزانته، وخصوصًا كلما طالت، تؤدي إلى تفاقم نسبة ارتكابه لجريمة أخرى داخل محبسه، وجريمة أخرى عندما يخرج، وتجعل من خروجه للمجتمع مواطنًا صالحًا فكرة بعيدة المنال!

(تنويعات على عقوبات ما قبل اختراع السجن

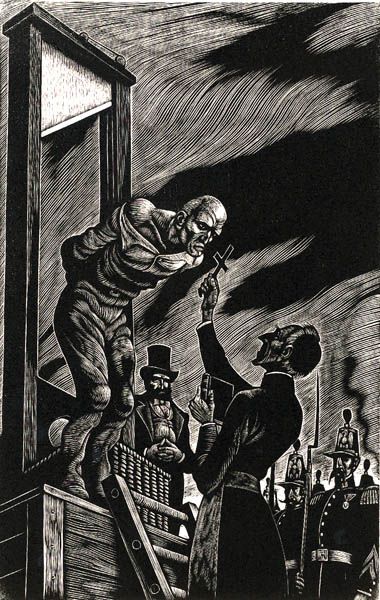

في أواخر القرن الثامن عشر، وفي مطلع القرن التاسع عشر، كان التوجه القصاصي/ العقابي الكئيب في طريق الانطفاء. وفي هذا التحول اختلطت عمليتان لم يكن لهما تمامًا التدرج التاريخي ذاته ولا مبررات الوجود ذاتها. من جهة كان هناك تراجع واختفاء للعرض العقابي، بعد أن تحول إلى مجرّد عمل إجرائي جديد أو إلى عمل إداري. وعبر عدة خطوات ألغي الاعتراف العلني بالذنب في فرنسا للمرة الأولى سنة 1791، ثم ألغي ثانية سنة 1830 بعد إقراره من جديد لفترة وجيزة؛ وألغي عمود التشهير سنة 1789؛ وفي إنجلترا سنة 1837. وكذلك ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة التي كانت النمسا وسويسرا وبعض الولايات الأمريكية مثل بنلسفانيا تطبقها في الشوارع أو في الطرقات العامة، حيث يؤتى بالمحكوم عليه مربوط بقيدٍ حديدي في عنقه، في ثياب متعددة الألوان، والكرات الحديدية في قدميه.

أما الاشتباك اللفظي مع الجمهور والشتائم، واللكمات، وإشارات الحقد أو التعاطف، فقد ألغيت تقريًبا في كل مكان في أواخر القرن الثامن عشر، أو خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وظل العرض التشهيري/ التجريس قائمًا في فرنسا حتى سنة 1831، حتى ألغي نهائيًا في أبريل سنة 1848. أما السلاسل التي كانت تجرّ المحكومين بالأشغال الشاقة عبر فرنسا كلها، وصولاً إلى برست وتولون فقد حلت محلها عربات مقفلة لائقة، مدهونة بالأسود سنة 1837. وهكذا قد توقف القصاص عن أن يكون علنيًّا بصورة تدريجية. وكل ما كان فيه من مظاهر استعراضية كان بعد ذلك مقرونًا بالشجب والاستنكار؛ وإذ لم تعد وظائف الاحتفال العقابي، مفهومة تدريجيًّا، وذلك حين بدأ الشك في هذا الطقس الذي «يلزم» الجريمة بأنه يقيم معها علاقات قرابة مشبوهة، وأن يعادلها، إن لم يكن يتجاوزها وحشية، وأن يعوِّد المشاهدين على وحشية كان يُراد صرفهم عنها،  وأنه يظهر تكاثر الجرائم، ويُظهر السجان بمظهر المجرم، والحكام بمظهر القتلة، وأن يقلب في اللحظة الأخيرة الأدوار، وأنه يجعل من التعذيب موضوع شفقة أو إعجاب “والقتل الذي كان يقدم لنا كجريمة رهيبة نراه يرتكب ببرود ودون ندامة”. وأصبح التنفيذ العلني بؤرة يشتعل فيها العنف، واتجه العقاب بعدها ليصبح الجزء الأكثر خفاءً في العملية الجزائية. وهو ما أدى إلى عدة نتائج: لم يعد ضمن مجال الرؤية والمشاهدة شبه اليومية، بل أصبح داخلاً في مجال الوعي المجرد؛ وأصبحت فعاليته، تُعْزى إلى حتميته، لا إلى شدته المرئية؛ وأصبح التأكد من حتمية العقوبة لا عرضها علنيًّا هو ما يجب أن يردع عن الجريمة. ومن جراء هذا الواقع لم تعد تأخذ العدالة على عاتقها علنًا (وأمام الجماهير) جانب العنف المرتبط بتنفيذها. فإن هي قتلت، وحتى إن ضربت، فذلك لم يعد تمجيدًا لقوتها، بل هو جزء من ذاتها، وشخصيتها الجديدة. فقد أعيد توزيع الخزي/ الفضيحة، وأصبح الحال أنه من خلال القصاص، أو تحديدًا مشهد القصاص، ينبعث من المقصلة رعبُ غامض، ويلف كلاً من الجلاد والمحكوم).

وأنه يظهر تكاثر الجرائم، ويُظهر السجان بمظهر المجرم، والحكام بمظهر القتلة، وأن يقلب في اللحظة الأخيرة الأدوار، وأنه يجعل من التعذيب موضوع شفقة أو إعجاب “والقتل الذي كان يقدم لنا كجريمة رهيبة نراه يرتكب ببرود ودون ندامة”. وأصبح التنفيذ العلني بؤرة يشتعل فيها العنف، واتجه العقاب بعدها ليصبح الجزء الأكثر خفاءً في العملية الجزائية. وهو ما أدى إلى عدة نتائج: لم يعد ضمن مجال الرؤية والمشاهدة شبه اليومية، بل أصبح داخلاً في مجال الوعي المجرد؛ وأصبحت فعاليته، تُعْزى إلى حتميته، لا إلى شدته المرئية؛ وأصبح التأكد من حتمية العقوبة لا عرضها علنيًّا هو ما يجب أن يردع عن الجريمة. ومن جراء هذا الواقع لم تعد تأخذ العدالة على عاتقها علنًا (وأمام الجماهير) جانب العنف المرتبط بتنفيذها. فإن هي قتلت، وحتى إن ضربت، فذلك لم يعد تمجيدًا لقوتها، بل هو جزء من ذاتها، وشخصيتها الجديدة. فقد أعيد توزيع الخزي/ الفضيحة، وأصبح الحال أنه من خلال القصاص، أو تحديدًا مشهد القصاص، ينبعث من المقصلة رعبُ غامض، ويلف كلاً من الجلاد والمحكوم).

علينا إذن التخلص من الوهم القائل بأن العقوبة هي قبل كل شيء أسلوب في قمع الجرائم، وإنها، من هذا المنطلق، وبحسب الأشكال الاجتماعية، وبحسب الأنظمة السياسية أو المعتقدات، يمكن أنْ تكون قاسية أو متساهلة، موجهة نحو التكفير، أو تكون بقصد الحصول على تعويض، أو تطَبّقُ على ملاحقة الأفراد أو على تعيين المسؤوليات الجماعية. الحرص على تحليل «الأنظمة العقابية المحددة»، وعلى دراستها كظاهرات اجتماعية لا يمكن أن تنبئ عنها الهيكلية القضائية للمجتمع وحدها، ولا الخيارات الأخلاقية الأساسية؛ ثم وضعها في حقلها الذي تعمل فيه حيث لا تشكل العقوبات العنصر الوحيد؛ وتبين أن تدابير القصاص ليست ببساطة إجراءات «سلبية» تتيح القمع، والمنع، والاستبعاد، والإلغاء؛ بل إنها مرتبطة بسلسلة كاملة من الإجراءات الإيجابية والمفيدة، التي من مهمة هذه التدابير دعمها (وبهذا المعنى إذا كانت القصاصات القانونية قد وضعت من أجل معاقبة المخالفات، فيمكن القول إن تعريف المخالفات وملاحقتها إنما صُنعا بالمقابل من أجل تغذية شروط القصاص ووظائفه).

(وهذا ما يقودنا إلى سؤال: ما التعذيب؟

«عقاب جسدي، مؤلم، يتفاقم إلى حد الفظاعة نوعًا ما.. إنه ظاهرة لا تقبل التفسير جعل منها اتساع مدى خيال الناس بربرية ووحشية». بل إنها أحيانًا تكون غير قابلة للتفسير، ولكنها بالتأكيد ليست غير نظامية ولا هي وحشية. التعذيب تقنية، ويجب أنْ لا يُشَبَّه بأقصى حالات السعار الغضبي دون قانون. فالعقوبة لكي تكون تعذيبًا يجب أن نتجاوب مع ثلاثة معايير رئيسية: فهي يجب أولاً أن تحدث كمية من الوجع التي إن لم يكن بالإمكان قياسها بدقة، فإنه يمكن تقديرها، ومقارنتها وترتيبها؛ فالموت يكون تعذيبًا بمقدار ما لا يكون فقط حرمانًا من حق الحياة. ولكن يكون مناسبة ونهاية لتدرج محسوب من الأوجاع: منذ قطع الرأس، الذي يردها جميعًا إلى حركة واحدةٍ. وفي لحظة واحدة: الدرجة صفر من التعذيب، وصولاً إلى التقطيع الذي يوصلها إلى اللانهائية تقريبًا، مرورًا بالشنق، والحرق..

الموت التعذيبي هو فن إمساك الحياة في الوجع، وذلك بتقسيمه إلى «ألف موتة» قبل أنْ تتوقف الحياة». والتعذيب يرتكز على فن بأكمله من كمية الوجع. ولكن يوجد أكثر من ذلك: أن هذا الإنتاج منظم. فالتعذيب يربط نمط الإصابة الجسدية، وكمية وطول الأوجاع، مع خطورة الجريمة ومع شخص المجرم ومع رتبة ضحاياه. فهناك تقنين تشريعي [مكتوب] بالألم، فالعقوبة عندما تكون تعذيبية، لا تقع عشوائية وكتلة واحدة على الجسم؛ بل هي محسوبة وفقًا لقواعد مفصلة: عدد من جلدات السوط، أو كوي بالحديد الأحمر، أو طول النزع فوق المحرقة أو فوق الدولاب.. إلخ (وتقرر المحكمة إمكانية الخنق في الحال للمحكوم بدلاً من تركه يموت، وفي نهاية كم من الوقت يجب أن تقع هذه الحركة الرحيمة.. وكذلك هناك نمط التقطيع/ التشويه الذي يجب فرضه (تقطيع اليد أوتخريق الشفتين أو اللسان) وكل هذه العناصر المتنوعة تضاعف العقوبات، وتدمج بحسب المحاكم وبحسب الجرائم..

والتعذيب يشكل، فضلاً عن ذلك، جزءًا من مراسم وطقوس. إنه عنصر من عناصر الشعائر العقابية، وهو يتجاوب مع مطلبين: إذ يُقصد به، إِما عن طريق أثر الجرح المحدث فوق الجسم، وإما عن طريق البريق (الضجيج/ التجريس) المرافق له، النيل من الشخص الذي يكون ضحيته؛ والتعذيب حتى ولو قصد به «التكفير» عن الجريمة لا يُكَفْر (أي لا يجلب المغفرة)؛ إنه يرسم حول، أو فوق جسد المحكوم بالذات إشاراتٍ يجب ألا تمَحى؛ وسوف تحتفظ ذاكرة الناس، في جميع الأحوال، بذكرى العرض (التطويف) وبذكرى عمود التشهير، والتعذيب والوجع، المثبتة على هذا الشكل. وهذا ما أرادته العدالة التي تفرض التعذيب، ترى أنه يجب أن يكون لافتًا متفجرًا. ويجب أنْ يتأكد منه الجميع، كما لو كان انتصارًا لها. أن الإفراط حتى بالعنف الممارس هو أحد أقسام مجده، وأنين المجرم وصراخه تحت الضربات، ليس بالأمر الجانبي المخجل، إنه تكريم للعدالة حيث تتجلى بكل قوتها. ولا ينتهي الأمر هنا، من غير شك هذه التعذيبات التي ما تزال تتم بعد الموت؛ جثث تحرق، ورماد ينثر في الهواء، وأجساد مسحولة فوق التراب، وعرض على جوانب الطرق. وهكذا تلاحق الجسم إلى أبعد من كل وجع ممكن.

ومع كل هذه الإجراءات العنيفة، فلا يغطي التعذيب الجزائي أي عقاب جسدي مهما كان: إنه إنتاج لأنواع متميزة من العذاب، إنه طقس منظم- في حد ذاته– من أجل وسم الضحايا وإظهار السلطة التي تعاقب).

(اختراع السجن.. في وقت قصير جدًا، أصبح الاحتجاز الشكل الأساسي للعقاب. ففي قانون العقوبات لسنة 1810، وبين الموت والغرامات، احتل الحبس، وفقًا لعددٍ من الأشكال، تقريبًا كل العقوبات الممكنة. «ما هو نظام العقاب المقبول من القانون الجديد؟” إنه الاعتقال بجميع أشكاله.

ولنقارن العقوبات الرئيسية الأربع، في هذا الشأن، فالأشغال الشاقة هي شكل من أشكال الاحتجاز. والأشغال الشاقة المؤبدة سجن في الهواء الطلق، والتوقيف والحجز، والحبس التأديبي ليست في حال من الأحوال إلا أسماء متنوعة لعقوبة واحدة بعينها، وهذا الحبس، الذي نص عليه القانون، قررت الإمبراطورية في الحال، تجسيده في الواقع، وفقًا لتراتبية عقابية كاملة، إدارية جغرافية.. وهكذا عممت عقوبة السجن، وأصبح في الدرجة الدنيا، واقترن الحبس بكل حاكمية صلح، وانتشرت أماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة البلدية؛ وفي كل مجموعة البلديات (دائرة)، وفي كل المحافظات وجدت إصلاحيات، (وفي القمة)/ المدن الكبرى وجدت عدة سجون مركزية من أجل المحكومين المجرمين أو المحكوم عليهم في محاكم التأديب والذين تتجاوز مدة حكمهم السنة؛ وأخيرًا وجد في بعض المرافئ سجون للأشغال الشاقة. ووضع برنامج لبناء سجن كبير، تتوافق مستوياته المختلفة مع درجات المركزية الإدارية. وحلت محل المشنقة؛ حيث كان يعرض جسم المعذب لإظهار قوة العاهل/ الحاكم بشكل طقوسي، ومحل المسرح العقابي حيث كان مشهد العقوبة يعرض باستمرار على الجماهير، وأخذت السجون هيئة هيكلية هندسية كبيرة مغلقة، معقدة وتراتبية تندمج في داخل جسم جهاز الدولة. إن السجن هو تجسيد مادي آخر، وفيزياء مختلفة للسلطة، وأسلوب آخر مختلف تمامًا لتوظيف الجسد البشري. وابتداء من الترميم [عودة الملكية إلى فرنسا بعد سقوط الامبراطورية] وفي أيام «ملكية تموز» وجد ما يقارب من أربعين إلى ثلاثة وأربعين ألف معتقل في السجون الفرنسية (سجين مقابل 600 مواطن تقريبًا). الجدار العالي، لا الجدار الذي يحيط ويحمي، ولا الجدار الذي يُظَهِر، بهيبته القوة والغنى» بل الجدار المغلق بإحكام، الذي لا يمكن اجتيازه في اتجاه وآخر، والمغلق الآن على العمل السري للعقاب، سوف يكون قريبًا جدًا وأحيانًا حتى في وسط المدن، في القرن التاسع عشر، هو الصورة الرتيبة، المادية والرمزية بآنِ واحد، لسلطة العقاب. وهذا يختلف عما كان يحدث في السابق، ففي أيام «القنصلية»، كان وزير الداخلية قد كُلَف بإجراء تحقيق حول أماكن الأمن التي كانت تعمل أو التي يمكنها أن تستعمل في مختلف المدن).

(من السهل أن نبينَ أن للمبادئ العامة للإصلاح الجزائي بعض التشابهات، وإن كانت تختلف عنه اختلافًا بينًا وأحيانًا اختلافًا لا رجعة فيه. وأقدم هذه النماذج، هو النموذج الذي يعتبر أنه، من قريب أو بعيد، قد ألهم كل النماذج الأخرى، وهو نموذج سجن راسفويس أمستردام الذي فتح سنة 1596. فقد خصص من حيث المبدأ للمتسولين أو للجناة الأحداث. وكان عمله يخضع لثلاثة مبادئ كبرى؛ فمدة العقوبة يمكنها، على الأقل ضمن بعض الحدود، أن تتحدد من قبل الإدارة بالذات، بحسب سلوك السجين (وهذه الصلاحية يمكن أن ينص عليها الحكم: في سنة 1597 حكم على سجين لمدة اثنتي عشرة سنة، يمكن أن تخفض إلى ثماني، إذا كان سلوكه مُرضيًا). وكان العمل فيها إلزاميًا، ويتم بشكل جماعي (لأن الزنزانة الفردية لم تستعمل إلا كعقوبة إضافية؛ وكان المحكومون ينامون اثنين أو ثلاثة في السرير، في غرف تتسع لأربعة إلى اثني عشر شخصًا)؛ وكان السجناء يقبضون أجرًا عن العمل المنجز. وكان هناك برنامج زمني دقيق؛ ونظام يحدد المحظورات والواجبات، مع رقابة دائمة، ومواعظ، وقراءات روحية، ومجموعة من الوسائل «تدعو إلى الخير» و«تبعد عن الشر»، تحيط بالمعتقلين، كصورة أساسية. من الناحية التاريخية كان هذا المعتقل يشكل رابطًا بين النظرية، التي تميز بها القرن السادس عشر، وبين التحوّل التربوي والروحي لدى الأفراد بفعل الممارسة الدائمة، والتقنيات الإصلاحية التي ابتكرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وأعطى للمؤسسات الثلاث التي كانت معتمدة يومئذ المبادئ الأساسية التي تطوّر كل واحد منها باتجاه خاص.

وربما يفتح هذا السرد المجال للظن بأنه بإنشاء السجون بشكلها الحديث فتح الباب لإلغاء مشاهد التعذيب، وأنه كذلك انحلت القبضة عن الجسد..

قال روش Rush، سنة 1787 «لا أستطيع أن أمنع نفسي من الأمل بأن يكون غير بعيد الوقت الذي تُصبِح فيه المشنقة وعمود التشهير، ومنصة الإعدام، والسوط، والدولاب، في تاريخ التعذيب، معتبرةً من علامات بربرية العصور والبلدان، ومعتبرة كدلائل على ضعف تأثير العقل والدين على النفس البشرية». وفي هذا الشأن ذكر في افتتاح المؤتمر الثاني للعقوبات في بروكسل، بأن زمن طفولته هو حقبة مضت بعيدًا “لقد شاهدت الارض مزروعة وبالمشانق، وبالمقصلات وبأعمدة التشهير، لقد شاهدتُ هياكل عظمية ممددة ببشاعة فوق دواليب”.

وتدريجيًّا لقد ألغي الوسم بالحديد المحمّى في إنجلترا سنة 1834، وألغي في فرنسا سنة 1832؛ ولم تتجرأ إنجلترا على تطبيق التعذيب الأكبر للخونة، بكل اتساعه سنة 1820. وحده السوط بقي قائمًا حتى ذلك الحين في بعض الأنظمة الجزائية، (روسيا، إنجلترا، بروسيا). ولكن بوجه عام، أصبحت أشكال تطبيق العقوبات أكثر تحفظًا. فقد مُنع المساس بالجسد، أو إلى أدنى حد في جميع الأحوال، من أجل الوصول إلى شيء ما غير الجسد بالذات. قيل فيما بعد: إِن السجن والاعتقال، والأشغال الشاقة، والمؤبدة، ومَنْع الإقامة، والإبعاد - والتي احتلت مكانة مهمة جدًا في الأنظمة الجزائية الحديثة تشكل بالتأكيد عقوبات «جسدية»، فهي بخلاف الغرامة، تتناول الجسد بصورة مباشرة. ولكن في علاقة القصاص؛ لم يعد الجسد يشبه العلاقة التي كانت بينه وبين وأشكال التعذيب (سابقًا)؛ لقد أصبح الجسد فيها في موقع الأداة أو الوسيط: وإذا كان التدخل يتناوله بالحبس، أو بالتشغيل، فإنما يتم ذلك من أجل حرمان الفرد من حرية تعتبر كحق وكمُلْك؛ فالجسد، بموجب هذا النوع من العقاب، إنما يؤخذ ضمن نظام من الإكراه ومن الحرمان ومن الالتزامات والمحظورات. فالتألم الجسدي، وآلام الجسد بالذات ليسا بالعناصر المؤسسة للعقوبة، لقد انتقلت العقوبة من فنٍ في الأحاسيس التي لا تطاق إلى نظام اقتصاد للحقوق المعلقة. وإذا كان ما يزال يتوجب على العدالة أن تتناول الجسم وتطاله لدى المحاكمين فإن ذلك يتم من بعيد، وبشكل لائق، مناسب وفقًا لقواعد صارمة، وسعيًا وراء هدف أسمى بكثير. وهكذا تعين أن يظهر جيش من التقنيين يحل محل الجلاد التقليدي الذي كان المشرّح المباشر للألم: المراقبون والأطباء، والكهنة، والأطباء النفسيون، والعلماء النفسيون، والمربون؛ كل هؤلاء بوجودهم وحده قرب المحكوم عليه، يؤدون للعدالة المديح الذي تحتاجه: فهم يكفلون لها بأن الجسد والألم لن يكونا الغرضين النهائيين لعملها التأديبي. ومما يستحق التفكير هنا هو ما يلي: يتوجب أن يكون هناك طبيب. اليومَ، يسهر على المحكومين بالإعدام، وحتى اللحظة الأخيرة، بحيث يتولى مهمة تأمين راحة المحكوم، وبذات الوقت تأمين عدم تألمه، هذا إضافة إلى الموظفين الذين يكلفون بإزهاق حياته. وعندما تقترب لحظة التنفيذ، يحقن المحكومون بحقن مهدئة. ومنتهى طوباوية الحياء القضائي تتجلى في: الحرمان من الوجود مع تفادي الإحساس بالألم، والحرمان من كل الحقوق دون تعريض للألم، وفرض عقوبات خالية من الوجع.

وهنا أيضًا، يرجع الانضباط إلى نمط قديم من هندسة معمارية ودينية هي: خلايا الأديرة، ولو أصبحت الخانات التي تخصصها هذه الوسيلة مثالية تمامًا، فإن فضاء الانضباطات قائم على الخلايا أساسًا. وهي عزلة ضرورية للجسد وللنفس، بحسب مقولة بعض الحركات التقشفية: فالجسم والنفس عليهما، في بعض الأحيان، على الأقلّ أن يجابها منفردين الإغراء وربما قسوة الله «النوم هو صورة الموت، والمهجع هي صورة القبر… رغم أن المهاجع مشتركة، فالأسرة مرتبة بشكل وتنغلق بإحكام بواسطة الستائر، حتى إن الفتيات يستطعن النهوض والنوم دون أن يُرَين». ولكن الشكل هنا لا يخرج عن كونه شكلاً فظًا خشنًا.

3- قاعدة المواقع الوظيفية تسير تدريجيًّا داخل المؤسسات الانضباطية، نحو تقنين قضاء تتركه الهندسة المعمارية عمومًا جاهزًا ومعدًا للكثير من الاستعمالات. وتتحدد أماكن معينة من أجل التمكين ليس فقط من المراقبة، وقطع الاتصالات الخطرة، بل وأيضًا من أجل خلق فضاء نافع. وتبدو العملية بوضوح في المستشفيات خاصة في المستشفيات العسكرية والبحرية في فرنسا، يبدو أن روشفورت قد استخدمت كتجربة وكنموذج، فهي مرفأ عسكري، وبواسطة دوائر من البضاعة، ورجال مجندين بالاختيار أو بالقوة، وبحارة يبحرون وينزلون، وأمراض وأوبئة مكان هرب من الجيش، وتهريب، وعدوى: ملتقى خلائط خطرة، التقاء تجولات ممنوعة. وعلى المستشفى البحري أن يعالج، ولكن من أجل هذا، يجب أن يكون مصفاةً، وجهازًا للاحتجاز والمحاصرة؛ يجب أن يؤمن القبضة على كل هذه الحركية وعلى هذا التجمهر، وذلك بتفكيك غموض اللاشرعية والشر. أن الرقابة الطبية للأمراض وللعدوى وثيقة الصلة بسلسلة من الرقابات الأخرى: رقابة عسكرية على الفرار من الجيش، ضريبة على البضائع، إدارية على الأدوية، والجرايات، وعلى الاختفاءات، والشفاءات، وحالات الموت والتصنع. من هنا الحاجة إلى توزيع وإلى تقطيع الفضاء بدقة. وكانت التدابير الأولى المتخذة في روشفور تُعْنى بالدرجة الأولى بالأشياء بدلاً من الرجال، وبالبضائع الثمينة أكثر من عنايتها بالمرضى. وكانت ترتيبات الرقابة الضريبية والاقتصادية، لها الأولوية على تقنيات الرقابة الطبية: حصر الأدوية ضمن صناديق مغلقة، وإمساك سجل باستعمالاتها؛ وبعد ذلك بقليل تم وضع جهاز من أجل حصر العدد الحقيقي للمرضى، وهوياتهم، والوحدات التي يعودون إليها، ثم نظمت تحركاتهم، وأجبروا على البقاء في غرفهم؛ وعُلِّقَ فوق كل سرير اسم المريض الموجود فيه؛ ثم فيما بعد أتى عزل المرضى بأمراض معدية، وفصلت الآسرة. وبصورة تدريجية انتظم الفضاء الإداري والسياسي إلى فضاء علاجي، وحاول أن يُفَرْدِنَ الأجسام، أي يجعلها فردية لا جماعية، والأمراض، والأحياء والأموات، وقد تولد عن الانضباط فضاء طبي مفيد.

وفي المصانع التي ظهرت في آخر القرن الثامن عشر تعقد مبدأ التقسيم التربيعي المفردن. وكان المطلوب توزيع الأفراد ضمن فضاء واحد حيث يمكن عزلهم وترصدهم؛ ووفقًا لهذا المبدأ خضع مصانع يدوية، وهو أوبركامبف (Oberkampf) في مدينة جُوَيْ (Jouy). وكانت تتألف من سلسلة من المشاغل المتخصصة وفقًا لكل نمط كبير من العمليات: للطباعين، والساحبين، والملونين، والمرقُشات، والحفارين، والصباغين. وأكبر الأبنية بني سنة 1791، على يد توسان بارّي، وكان بطول مئة وعشرة أمتار وبعلو ثلاث طبقات. وخصص الطابق الأرضي، في الأساس، للطباعة بالجملة؛ وكان يحتوي على 132 طاولة مصفوفة بصفين على طول القاعة التي يُنيرها 88 نافذة، وكان كل طابع يعمل فوق طاولة، ومعه «الساحب» المكلف بإعداد الألوان. وكان مجموع العاملين 264 عاملاً. وفي آخر كل طاولة، كان هناك نوع من المسند يضع الشغيل فوقه اللوحة التي طبع حتى تَنشف. وعند اجتياز الممشى المركزي للمشغل، من الممكن تأمين رقابة عامة وفردية بِآنٍ واحد: التأكد من الحضور ومن اجتهاد العامل. ومن نوعية عمله؛ ومقارنة العمال فيها بينهم؛ وتصنيفهم بحسب مهارتهم وسرعتهم؛ ثم تتبع مراحل الصنع المتتالية. وكل هذه الترتيبات التسلسلية تشكل مشبكًا دائمًا بحيث ينتفي فيها الالتباس: أي أن الإنتاج ينقسم، وأنَ عملية الشغل تتمفصل من جهة بحسب مراحلها، ومدارجها، وعملياتها الأولية، ومن جهة أخرى، بحسب الأفراد الذين يقومون بها، وبحسب الاجسام المفردة التي تجتهد فيها: إن كل متغير في هذه القوة – نشاط، سرعة، مهارة، مداومة - يمكن أنْ يراقب، وبالتالي أن يقيَّم، وأن يحصى حسابيًا، وأن يرد إلى الشخص الذي هو فاعله المخصوص. وهكذا بعد ربط قوة العمل، بشكل مقروء تمامًا. وهكذا وفقًا لسلسلة الأجسام المفردة، يصبح تحليلها إلى وحدات فردية ممكنًا. لذا نعثر، تحت تقسيم عملية الإنتاج، عند حدوثها، وعند ولادة الصناعة الكبرى، على التفكيك الفرداني لقوة العمل؛ وقد أمّنت توزيعاتُ الفضاء الانضباطي، في أغلب الأحيان ما أرادته؛ وهو التقسيم والتفكيك).

(تهدف «الإصلاحيات» هي أيضًا، لا إلى محو الجريمة، بل إلى تجنب ارتكابها ثانية، فهي ترتيبات تتوجه إلى المستقبل، وقد نُظمَت من أجل تجميد تكرار الإساءة «أن غرض العقوبة ليس التكفير عن الجريمة التي يجب ترك تحديدها للكائن الأسمى؛ بل استباق الجرائم من ذات النوع». وفي بنلسلفانيا أكدّ بوكستون أن مبادئ مونتسكيو وبيكاريا يجب أن تعطى الآن «قوة المسلمات». و«أن الوقاية من الجرائم هي الغاية الوحيدة للعقاب». فالعقاب ليس من أجل محو الجريمة، بل من أجل تغيير المجرم (الفعلي أو المحتمل)؛ فالعقاب يجب أن يحمل معه نوعًا من التقية الإحصائية. هنا أيضًا يبدو روش (Rush) قريبًا جدًا من الحقوقيين المصلحين، عندما قال: لقد تم اختراع العديد من الآلات الي تيسر العمل؛ فكم يتوجب أكثر امتداح الشخص الذي ابتكر «الطرق الأسرع والأنجح، التي تساعد على إعادة القسم الأكثر عيبًا في البشر إلى الفضيلة وإلى السعادة، من أجل استئصال قسم من الرذيلة الموجودة في العالم». وأخيرًا تستعمل النماذج الأنجلوسكسونية، كمثلٍ مشاريع المشترعين والمنظرين، وسائل تساعد على فردنة العقوبة: من حيث مدتها، وطبيعتها، وشدتها، وكيفية حدوثها، فالعقوبة يجب أن تتلاءم مع السمة الشخصية، ومع ما تحمله معها من خطر على الآخرين. إن نظام العقوبات يجب أنْ يكون منفتحًا على المتنوعات الفردية، لم تكن النماذج المتفرعة من راسفويس أمستردام في صورتها العامة متناقضة مع ما اقترحه المصلحون. ويمكن الاعتقاد منذ النظرة الأولى أن هذه النماذج لم تكن إلا تطويرًا لراسفويس أمستردام – أو تخطيطًا له – على مستوى المؤسسات المحددة).