في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

النصيب الملعون

في عام 1949 أصدر المفكر والأديب الفرنسي چورچ باطاي، (1897-1962)، كتابه “النصيب الملعون”.. لم يكن باطاي مجرد باحث في الفلسفة، بل كان مهتمًا بالفنون والتاريخ والاقتصاد والاجتماع والآداب والأنثروبولوجيا..

من بين مؤلفاته “القدسي، وقصائد أخرى”، و “نظرية الدين”، و”الايروسية”، و”الأدب والشر”، وغيرها، بالإضافة إلى هذا الكتاب ” النصيب الملعون”، الذي يمكن اعتباره ملخصًا لعلم الاقتصاد العام، المتماس مع قضايا سياسية واجتماعية.. وقد حاول فيه تكييف النشاط البشري في استخدام الطاقة البشرية، وفقًا لتوجهي الرسملة والإنفاق.. فالإنسان مثله مثل كائنات أخرى، يستخدم كل ما لديه من طاقة في النمو، تمامًا مثلما يستخدمها في حماية نفسه، وفي الغاية الأهم؛ البقاء. لكنّه مثقل بمشكلة أن لا يستطيع استنفاد كل طاقته لإنجاز هذه الوظائف، إذ عليه أن يستهلك الفائض منها في أنشطة غير منتجة، تعتبر غير ضرورية، وربما غير أخلاقية، مثل الفنون والحروب واللّعب، والأدب والجنس.

جورج باطاي

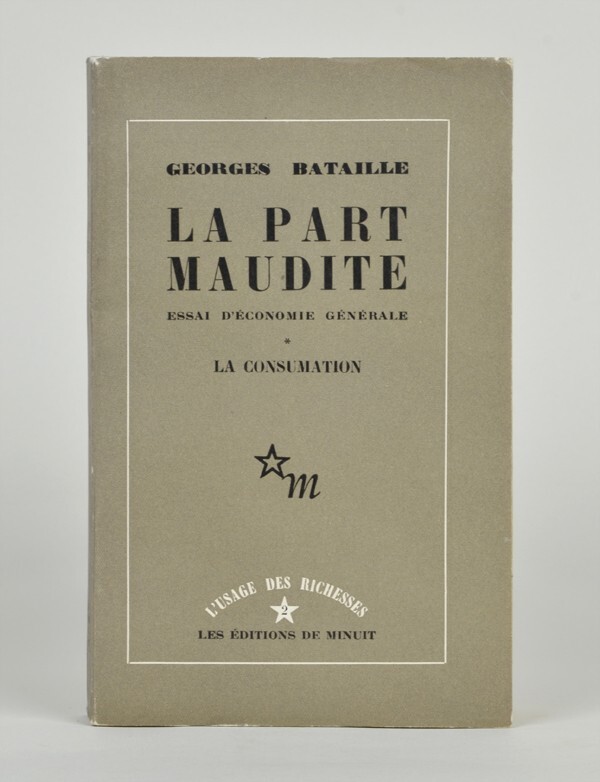

النص هو ترجمة للجزء الثاني من الفصل الأول من المجلد الأول لكتاب The Accursed share الصادر في ثلاثة مجلدات. اعتمد النص المترجم إلى العربية في غالبه على الترجمة الإنجليزية لروبرت هيرلي الصادرة عن دار Zone books عام 1991 تحت العنوان سابق الذكر، واعتمد في بعض الأجزاء الملتبسة على النص الفرنسي مباشرة والصادر بعنوان Le Part Maudite عن دار Les Éditions de Minuit عام 1967

غلاف كتاب النصيب الملعون

قاعدة عامة: يحوز الكائن الحي على مصادر طاقة تتعدى تلك التي يحتاجها من أجل البقاء حيًّا (من وظائف حيوية ومن حركات عضلية أساسية للبحث عن الطعام بالنسبة للحيوانات)، ويدل على ذلك بجلاء وجودُ وظائف أخرى كالنمو والتكاثر. فلم يكن للنمو أو التكاثر أن يحدثا لو لم يكن في حيازة النباتات والحيوانات ما يزيد عن حاجتها. ويتطلب القانون الذي يحكم الكائنات الحية أن تكون العمليات الكيميائية للحياة، والتي تعوز صرفًا للطاقة، حاصدة لها في نهاية المطاف ومنتجة للفائض.

ولنضرب على ذلك مثالاً؛ وليكن حيوانًا مدجنًا كالعجل (ولكي لا نتمادى في الأمر، سأعمد إلى إهمال الأدوار المختلفة التي تلعبها الحيوانات أو البشر من أجل توفير غذائها: فكل كائن يعتمد على أدوار الكائنات الأخرى، وكلما كان الدور مناسبًا كلما استطاع استخلاص الطاقة الضرورية منه، ودونه سينتهي الكائن عاجلاً إلى الموت). تستهلك النشاطات الحيوية جزءًا من الطاقة المتوفرة، ولكن من أجل نموه، يحتاج العجل إلى فائض. في الظروف الطبيعية، يستهلك بعض هذا الفائض في الرواح والمجيء، ولكن إن استطاع مربي قطيع العجول أن يبقيها في حالة خاملة فإن أحجامها ستزداد: وستظهر الزيادة في صورة شحم. وإذا لم يذبح العجل سيأتي عليه وقت لن يستطيع نموه البطيء أن يستهلك كل الفائض المتزايد. عندها سيبلغ العجل نضجه الجنسي وستُكرس قواه الحيوية في عنفوان الثور إذا كان ذكرا أو الحمل والرضاعة إذا كانت أنثى. وبمعنى ما، فإن التكاثر يمثل الانتقال من نمو الفرد إلى نمو الجماعة. وإذا كان الذكر مخصيًّا سيزداد حجمه إلى حين ويُستخلص منه قدر معتبر من الحركة والعمل.

لا يوجد في الطبيعة تسمين صناعي للعجل الوليد ولا يوجد إخصاء كذلك. كان من المناسب لي اختيار حيوان مدجن كمثال، ولكن مسارات المادة الحيوانية متماثلة في جميع الحالات. وعمومًا، فإن الطاقة الفائضة ستتوجه إلى نمو الفرد أو عنفوانه، ومثال العجل والبقرة والثور الفحل والمخصي مجرد توضيحات تضفي ثراءً وألفة على هذه المسارات الكبرى.

سأتحدث في إيجاز عن أكثر الأحوال عمومية في الحياة، مؤكدًا بصورة خاصة حقيقة واحدة في غاية الأهمية: طاقة الشمس هي مصدر النمو الغزير للحياة. يكمن منبع ثرواتنا وجوهرها في أشعة الشمس والتي تنفق الطاقة- والثروات- دون أي مقابل. تعطي الشمس دون أن تستقبل شيئًا. وقد استوعب البشر ذلك قبل أن يقيس فيزيائيو الفلك هذا الإسراف الأبدي بوقت طويل، رأوها وهي تُنضج المحاصيل وربطوا توهجها بسلوك من يعطي دون أن يأخذ. من الضروري في تلك المرحلة أن نلاحظ مصدرًا مشتركًا لأحكام أخلاقية مختلفة. كانت القيمة، في الأزمنة الغابرة، تُسبغ على الأعمال المجيدة غير المثمرة، بينما الآن، تقاس القيمة بمقياس الإنتاج. وتُعطى الأولوية لحيازة الطاقة عن صرفها. ويُبرَر المجد ذاته بما له من تبعات في موازين المنفعة. ورغم رضوخه، فإن ذلك الحس القديم، وبمساعدة الأحكام العملية والأخلاق المسيحية، لا يزال حيًّا. ويظهر بصورة خاصة في الاحتجاج الرومانسي ضد العالم البرجوازي. ولا يخسر هذا الحس كامل استحقاقه إلا في مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكية.

تخلق أشعة الشمس وفرة من الطاقة على سطح الأرض؛ أولاً، تستقبل المادة الحية هذه الطاقة وتراكمها في حدود ما توفر لها من مساحة. ومن ثم تشع بدورها هذه الطاقة أو تهدرها، ولكن قبل أن تكرس جزءًا معتبرًا لهذا الإشعاع فإنها تستخدمه للنمو الأقصى. وحدها استحالة استمرار النمو هي التي تسمح بإهدار الطاقة، ومن ثم فإن الزيادة الحقيقية لا توجد إلا بعدما يصل نمو الفرد أو الجماعة أقصاه.

والحدود المباشرة لنمو كل فرد وكل جماعة تحددها الأفراد والجماعات الأخرى. لكن المجال الأرضي (أو بصورة أدق المجال الحيوي Biosphere). و[1] والذي يمثل المجال المتاح للحياة، هو في الواقع الحد الحقيقي الوحيد. يمكن لأي فرد أو جماعة أن يتقلص على حساب أفراد أو جماعات أخرى، لكن الحجم الكلي للطبيعة الحية لن يتغير. باختصار، فإن حجم المجال الأرضي هو ما يحدد النمو في مجمله.

قاعدة عامة: يعمر كوكب الأرض بالحياة إلى أقصى درجة ممكنة. وتتواءم معه الحياة بأشكالها المختلفة على حسب الموارد المتاحة، بحيث يكون الحيز هو حدها الأساسي. ويبدو أنه لا وجود حقيقي لتلك الأماكن المحرومة التي تخلو منها العمليات الكيميائية الضرورية للحياة. وحين نأخذ في الاعتبار الترابط الثابت بين مجموع الكتلة الحيوية والظروف المناخية والجيولوجية المحلية فإن الحياة تشغل كل المساحات الممكنة. وتحدد الظروف المحلية تلك شدةَ الضغط الذي تبذله الحياة في كل الاتجاهات. ولكن يمكننا أن نعبر عن الضغط بهذا المعنى فقط لو أن المساحة المتوفرة، بطريقة ما، يمكن أن تزداد. وعندها ستُستعمر المساحة الجديدة فورا على نفس شاكلة المساحات المحيطة بها. وينطبق ذلك أيضًا في كل مرة تُدمر فيها حياة على الأرض بحريق غابات أو بركان أو بفعل البشر. ومثال مألوف على ذلك هو الممر الذي يبقيه البستاني خاليًا من العشب، وبمجرد أن يُهجر سيغمره ضغط الحياة المحيطة سريعًا بالعشب والشجيرات العامرة بالكائنات الحية.

إذا سُوِىَ الممر بالأسفلت فإنه سيبقى بعيدًا عن الضغط لمدة طويلة. وهذا يعني أن المساحة الممكنة للحياة، في حالة إذا ما ترك الممر مهجورًا بدلاً من أن يسوى بالأسفلت، لن تتحقق، وأن الطاقة الزائدة والمكافئة لهذا الحجم سوف تُفقد وتتبدد بطريقة ما. لا يمكن مقارنة هذا الضغط بمثيله في غلاية مغلقة. فإذا كانت المساحة كلها مشغولة وإذا انعدم وجود منفذ في أي مكان فلن ينفجر شيء بل سيبقى الضغط هناك. وبمعني ما، فإن الحياة تختنق داخل الحدود الضيقة، فهي تطمح من خلال سبل كثيرة إلى نمو مستحيل، تحرر دفقًا مستمرًا من الموارد الفائضة، ويُحتمل أن يشمل ذلك تبديد كميات كبيرة من الطاقة. وعندما تصل الحياة إلى أقصى حدود نموها فإنها على الأقل، ودون أن تكون داخل وعاء مغلق، تفور وتندفع غزارتها، دون أن تنفجر، في حركة تتاخم حواف الانفجار.

لا تدخل تبعات هذا الأمر في حساباتنا بسهولة. فنحن نحسب ما يعود علينا من فوائد، لكن أمرًا كهذا يربكنا. كلمة فائدة في حد ذاتها تتعارض مع رغباتنا التي ستكون في ظروف كهذه على المحك. قرار التصرف بعقلانية في حد ذاته يعني أن نضع في حسباننا جدوى أفعالنا. ويفترض أن تعنى تلك الفوائد تقدمًا ما أو استمرارًا أو نموًا. والآن، إذا كان علينا أن نتفاعل مع الوفرة فإنه بالطبع يمكن استخدامها في النمو. لكن المشكلة التي ننظر فيها تستبعد هذا الحل. لنفترض أنه لا متسع لأي نمو ممكن، ماذا يفترض أن نفعل بالطاقة المستعرة المتبقية؟ من الواضح أن علينا أن نبددها لا أن نستخدمها. وما سنكون أمامه هو خسارة نقية وبسيطة ستحدث في كل الأحوال. فالطاقة الزائدة إما أن نستخدمها في النمو أو نخسرها. ولا يمكن اعتبار هذه الخسارة الحتمية نافعة بأي حال من الأحوال. هي مسألة قبول خسارة ما وتفضيلها عن خسارة أخرى غير مقبولة، فالسؤال سؤال مقبولية لا سؤال نفعية. ومع هذا تتبع هذه المسألة تبعات حاسمة.

يصعب تعريف الضغط السابق ذكره أو تحديده بدقة. فهو مراوغ، ناهيك بكونه معقدًا، لكن يمكننا مع ذلك وصف آثاره. من هنا يتبادر إلى ذهني مثال، ولكن عليَّ أولاً أن أوضح أن هذا المثال يبين تلك الآثار دون أن يعطي تصورًا متماسك عن أسبابها.

لنتخيل حشدًا مهولاً مستعدًا لمشاهدة صراع ثيران في حلبة صغيرة للغاية. يريد ذلك الحشد أن يدخل إلى الحلبة بشدة ولكن لا يمكن استيعابه بالكامل، لذلك على الكثيرين أن ينتظروا بالخارج. بالمثل، لا يمكن تحقيق إمكانيات الحياة بلا نهاية، فهي محدودة بالحيز مثلما يتحدد دخول الحشود وفقًا للمقاعد المتاحة في الحلبة.

التأثير الأول لذلك الضغط سيكون في زيادة عدد المقاعد في الحلبة. وإذا كانت الخدمات الأمنية منضبطة سيكون العدد محكومًا بدقة. أما إذا لم تكن منضبطة ومع وجود شجر وعواميد إضاءة في الخارج حيث يمكن المشاهدة، فإن البعض سيتسلقون عليها. بالمثل فإن الأرض تستقبل الحياة أولاً في أماكنها الأولية في الماء وسطح التربة. لكن سرعان ما تستحوذ الحياة على الجو أيضًا. في البداية كان ضروريًّا أن تتكاثر مساحات النباتات الخضراء والتي تمتص أشعة الضوء. ويزيد تراكب الأوراق الممتدة في الهواء من حجم المادة الخضراء بصورة كبيرة. فقد طورت بنية الأشجار تحديدًا من هذه الإمكانية إلى مستوى يفوق الحشائش بكثير. ومن ثم يأتي دور الحشرات المجنحة والطيور في غزو الجو حين تتحرر حبوب اللقاح.

قد يكون لضيق المساحة تأثير آخر، فقد تندلع مشاجرات أمام بوابات الدخول. وإذا مات البعض سيقل العدد الزائد من الأفراد بالنسبة للمقاعد المتاحة. ويعمل هذا التأثير في اتجاه معاكس للتأثير الأول. أحيانًا ما يؤدي الضغط إلى خلق مساحات جديدة، وأحيانًا ما يقلل من إمكانات الوفرة الزائدة عن المساحة المتوفرة. وفي الطبيعة، يعمل التأثير الأخير هذا بأشكال كثيرة.

وأكثر هذه الأشكال تميزًا هو الموت. فالموت، كما نعلم، ليس ضروريًّا، فأبسط أشكال الحياة لا تموت. تضيع بداية كائن تولَّد عن الانقسام الخلوي في متاهة الزمن. لا يمكن فعليًّا أن نقول إن لديه آباء. ولنأخذ الكائنين المتماثلين أ’ وأ واللذين نتجا عن انقسام الكائن أ. أ لم يتوقف عن الحياة بسبب مجيء أ’ وأ’ ما يزال هو أ نفسه (والأمر مماثل بالنسبة إلى أ”). دعنا نفترض (وهو افتراض نظري بحت بغرض التوضيح) أنه لم يكن في بداية الحياة سوى واحد من هذه الكائنات متناهية الصغر. ومع ذلك، كانت تلك الفصيلة لتستوطن الأرض سريعًا. نظريًا، سيستحيل التكاثر بعد فترة وجيزة بسبب انعدام الحيز، ومن ثم سيكون على تلك الكائنات أن تبدد الطاقة بدلاً من استخدامها، في صورة حرارة مثلاً. وهذا ما يحدث لطحالب البحيرات والتي تغطي سطح البحيرات بطبقة خضراء وبعدها تظل في حالة من التوازن Equilibrium. . بالنسبة لطحالب البحيرات فإن المساحة المتاحة هي الحدود الضيقة للبحيرة، لكن ركود الطحالب هذا لا يمكن تصوره على مستوى الكوكب كله، والذي يفتقر إلى حالة التوازن المطلوبة. ويمكن التسليم (نظريًّا) بأن الضغط المتساوي في كل جهاته سيؤدي إلى حالة من السكون وإلى استبدال التكاثر بإنتاج الحرارة. لكن للضغط الحقيقي نتائج مختلفة، فهو يضع كائنات غير متساوية في منافسة أحدها الآخر، ومع أننا لا نستطيع تحديد الدور الذي تلعبه فصيلة بعينها في هذا الرقصة إلا أنه يمكننا أن نتحدث عن الرقصة ذاتها.

بالإضافة إلى فعل العوامل الخارجية للحياة (من ظاهرات مناخية أو بركانية) فإن الضغط غير المتساوي على المادة الحية يوفر باستمرار إمكانية النمو في المساحات التي أقفرها الموت. وهي ليست مساحات جديدة، لا يوجد أي نمو حقيقي إذا اعتبرنا الحياة بكليتها، مجرد إبقاء على حجم الحياة الكلي. وبكلمات أخرى فإن النمو المحتمل ما هو إلا تعويض عن الهلاك الذي سبقه.

وأنا أصر على حقيقة غياب أي نوع من النمو الكلي وأن ما يحدث هو تبديد باذخ للطاقة في كل أشكالها، وتاريخ الحياة على الأرض ما هو إلا تأثير الوفرة الوحشية، والحدث المهيمن هنا هو تراكم البذخ والإنتاج المتزايد لعبء الحياة وأشكالها.

افتراس أحد فصائل الكائنات لفصيل آخر هو أبسط أشكال البذخ، وقد طورت الشعوب التي حاصرتها الجيوش الألمانية، بفضل نقص الغذاء، معرفة شعبوية بهذه الخاصية المضنية لتطور المادة الحية غير المباشر. لو زرع أحدهم البطاطس أو القمح فإن المحصول الناتج سيتعدى بكثير، في وحدات طاقته، ما تنتجه لحوم وألبان قطعان ماشية تتغذى على فدانات مكافئة من الكلأ. وأقل أشكال الحياة عبئًا هي الخلويات الخضراء (التي تمتص ضوء الشمس من خلال عمل الكلوروفيل) فالنباتات عمومًا هي أقل في عبئها عن الحياة الحيوانية. تستوطن النباتات المساحات المتاحة سريعًا، بينما تحولها الحيوانات إلى ساحة مجزرة وتوسع من إمكاناتها من خلاله، فهي تنمو بسرعة أقل. وعليه فإن الحيوان المتوحش يتربع على القمة، ينهب الناهبين الآخرين على الدوام فيما يشكل تبديدًا رهيبًا للطاقة. يسأل وِليَم بليك النمر “من أي أعماق سحيقة، أو في أي سماوات، تستعر النيران في عينيك؟”. ما أدهشه هنا هو الضغط القاسي، على حواف الممكنات، لقدرة النمر الرهيبة على استهلاك الحياة. ففي الفوران الكلي للحياة يمثل النمر نقطة شديدة التوهج. توهج لمع احتراقه أولاً في أعالي السماء البعيدة، في استهلاك الشمس.

يجلب الأكل الموت ولكن في صورة عرضية. من بين كل أنواع البذخ فإن الموت في صورته الفتاكة التي لا ترحم هو بالتأكيد أكثرها كلفة.

يفصح تعقيد الجسد الحيواني وهشاشته عن طبيعته الباذخة. لكن هذا التعقيد وهذه الهشاشة يبلغان ذروتهما في الموت. ومثلما ترفع الجذوع والفروع الأوراقَ الخضراء المتراكبة في الهواء ناحية الضوء، فإن الموت يوزع عبور الأجيال في الزمن. فهو دائمًا ما يترك المساحة الضرورية لقدوم مولود جديد، ونحن مخطئون في لعن من لولاه ما كنا لنوجد.

عندما نلعن الموت فإننا في الحقيقة نخاف أنفسنا، شدة رغباتنا هي ما تجعلنا نرتعد. ونحن نكذب على أنفسنا حين نحلم بالهروب من حركة الوفرة الباذخة تلك والتي نمثل نحن أكثر أشكالها حدة. أو ربما نكذب على أنفسنا في البداية فقط حتى نختبر شدة رغباتنا بعدها بصورة أفضل، ونحملها إلى الأقاصي الصارمة للوعي.

وعلى هذا النحو فإننا نعتبر بذخ الموت كما نعتبر الجنس، أولا، كنفي لأنفسنا ثم بعد ذلك- وفي ارتداد مفاجئ- كحقيقة شديدة العمق عن تلك الحركة التي تكون الحياة تجلي لها، وتحت الظروف الحالية وبصورة مستقلة عن الوعي، فإن التكاثر الجنسي بالإضافة إلى الأكل والموت هو واحد من المنعطفات العظيمة والتي تضمن الاستهلاك المكثف للطاقة. أولاً، هو يكثف مفهوم التكاثر بالانقسام: الانقسام الذي يتجاوز به الفرد نموه الخاص وينقله، عبر تضاعف الأفراد، إلى لاشخصية الحياة. هذا لأن الجنسانية تختلف من البداية عن مفهوم النمو الضيق، وإذا كانت الجنسانية، لو نظرنا إلى الفصيلة ككل، تشبه النمو، فإنها لا تزال من حيث المبدأ، بذخ للأفراد أنفسهم. وتتكثف هذه الخاصية بصورة أكبر في التكاثر الجنسي، إذ ينفصل الأفراد المولودون بصورة واضحة عن الأفراد المولّدين لهم والذين يمنحونهم الحياة مثلما يمنح أحد عطية للآخر. لم يزل تكاثر الحيوانات العليا، دون التخلي عن مفهوم النمو اللازم في فترة التغذية، يعمق من الصدع الذي يفصله عن النزوع البسيط للأكل من أجل زيادة الحجم والقوة. وبالنسبة لهذه الحيوانات، فإن التكاثر الجنسي ما هو إلا حدث مفاجئ من التبديد المحموم لموارد الطاقة، يُحمل في لحظة إلى حدود الممكنات (الحدود الزمانية، مثلما يحملها النمر إلى الحدود المكانية). وهذا التبديد يتجاوز بكثير القدر اللازم لنمو الفصيلة، ويبدو أنه أقصى ما تستطيع قدرة الفرد تحقيقه في لحظة ما. فهو يؤدي إلى تدمير شامل للمِلْكية- وتدمير الأجساد أيضًا على المستوى المعنوي- ويرتبط في نهاية المطاف ببذخ الموت وفائضه العبثي.

التمدد من خلال العمل والتكنولوجيا، وبذخ الإنسان

التمدد من خلال العمل والتكنولوجيا، وبذخ الإنسانترتبط نشاطات الإنسان شرطيًّا وبصورة أساسية بهذه الحركة العامة للحياة. وحين يتمدد الإنسان تفتح نشاطاته إمكانيات جديدة للحياة، مساحات جديدة (كما تفعل فروع الأشجار وأجنحة الطيور في الطبيعة). وهذه المساحات التي يفتحها العمل والمعرفة التقنية أمام التكاثر المتزايد للإنسان ليست، في أي حس سليم، مساحات لم تطأها الحياة بعد. لكن النشاط الإنساني المغير للعالم يكثف كتلة المادة الحيوية بأدوات تكميلية مكونة من كميات هائلة من المواد الخاملة والتي تزيد من الموارد المتاحة للطاقة على نحو كبير. للإنسان منذ بدايته قدرة على استخدام جزء من الطاقة المتوفرة في إنماء ثروته من الطاقة (تكنولوجيا وليس بيولوجيا). وباختصار فإن التقنيات قد أتاحت للحركة الأساسية للنمو، والتي تحققها الحياة في حدود الممكن، أن تتمدد وتتطور. وبالتأكيد فإن هذا التطور لا هو مستمر ولا مطلق.

أحيانًا يتزامن توقف التطور مع ركود التقنيات، وفي أحيان أخرى يؤدي اختراع تقنيات جديدة إلى انبعاث جديد. وقد يمثل نمو موارد الطاقة أساسًا لاستكمال النمو البيولوجي(الديموغرافي). وأفضل مثال (معروف) على هذا الانتشار الحيوي الشاسع والمعتمد على المعدات التقنية هي أوروبا القرن التاسع عشر. فنحن ندرك مدى النمو السكاني الناتج عن صعود الحركة الصناعية.

في واقع الأمر، فإن العلاقات الكمية بين العدد السكاني والتقنية – وأوضاع التطور الاقتصادي على مدار التاريخ بصفة عامة- عرضة لكثير من التداخلات التي تجعل من تحديد أدوارها بدقة أمر صعب. وعلى أية حال، فأنا لا أستطيع أن أدرج تحليلات مفصلة في بحث عام كهذا، والذي يبدو أنه الطريقة الوحيدة لرسم معالم الحركة الهائلة التي تسيِّر العالم. ومع هذا، يكشف تراجع النمو الديموغرافي الحديث عن مدى تعقيد هذه المؤثرات. وواقع الأمر أن انتعاش التطور الناتج عن النشاط الإنساني والذي أضحى ممكنًا ومستمرًا من خلال التقنيات الجديدة، دائمًا ما يكون ذا تأثير مزدوج، إذ يستهلك جزء من فائض الطاقة في البداية ثم ينتج فائض أكبر فأكبر. ويسهم هذا الفائض في نهاية المطاف في تصعيب النمو، لأن النمو يصبح غير كافٍ لاستهلاك الفائض. وفي نقطة ما تُعادَل ميزة النمو بميزة أخرى مضادة وهي ميزة البذخ، يبقى النمو ناشطًا ولكن بصورة مخيبة للآمال وغير أكيدة مسلوبة الحول والقوة. وربما يكون تراجع منحنيات النمو أول مؤشرات التغيير الحاصلة: أي أن ما أصبح مهمًا الآن ليس تطور القوى المنتجة بل استهلاك هذا الإنتاج بغير حساب. وتوشك تبديدات هائلة على الحدوث في تلك المرحلة؛ فبعد قرن من الانتشار السكاني والصناعي المسالم، واجهنا الحدود المؤقتة للتطور، ونظمت الحربان العالميتان أكبر تبديد للثروة – وللبشر- سجلها التاريخ. ومع هذا تزامن هذا التبديد مع ارتفاع معتبر في مستوى المعيشة العام. وأخذت غالبية الناس في الاستفادة من الخدمات غير المنتجة أكثر فأكثر، فقد قل العمل وزادت الأجور في المجمل.

وهكذا، فما الإنسان إلا استجابة غير مباشرة لمشكلة النمو. ولا شك أنه تمكن، من خلال العمل والتقنية، أن يوسع من نطاق نموه متجاوزًا حدوده الأصلية. وكما تكون آكلات العشب بذخًا بالنسبة للعشب -وآكلات اللحوم بالنسبة لآكلات العشب تباعًا- فإن الإنسان هو أكثر الكائنات ملاءمة لاستهلاك مكثف وبلا حساب للطاقة الزائدة التي يهبها ضغط الحياة إلى الاحتراق، احتراق يتلاءم مع منبع وجودة: الشمس.

وهذه حقيقة مفارقة لدرجة تبدو فيها على العكس تمامًا مما يتبادر إلى الفهم. تتضح الصفة المفارقة تلك بحقيقة كون معناها محجوبًا، حتى في أعلى مستويات الوفرة. وتحت الظروف الحالية فإن كل الأشياء تتآمر حتى تخفي الحركة الأساسية التي تنزع إلى استعادة الثروة لوظيفتها، وإلى منح الهدايا، وإلى التبديد بلا مقابل. من ناحية، تطبع الحروب المميكنة بما تجلبه من دمار على هذه الحركة طابعًا يبدو وكأنه غريب ومعادٍ للإرادة الإنسانية. ومن ناحية أخرى، لا يُقدَّم رفع مستوى المعيشة بأي حال على أنه أحد متطلبات تحقيق البذخ. فحتى الحركات التي تطالب به تحتج في نفس الوقت ضد بذخ الثروات الهائلة، ولذلك يُرفع هذا المطلب باسم العدالة. يمكن للمرء، دون أن تكون له مآخذ على مفهوم العدالة، أن يشير بوضوح إلى أن هذه الكلمة تخفي الحقيقة العميقة لنقيضها، ألا وهي الحرية بالتحديد. تمارس الحرية العامة، تحت قناع العدالة، وجودًا باهتًا وحياديًّا وخاضعًا للضرورة، فهي مجرد تقليص لمحدودية العدالة الحقة. لم تعد انعتاقًا خطرًا، فقدت الكلمة معناها هذا، وصارت ضمانة ضد مخاطر العبودية لا إرادة تتقبل هذه المخاطر والتي دونها لن تكون هناك حرية.

من غير المستغرب بالطبع أن نكون خائفين من إدارة ظهورنا بعيدًا عن حركة التبديد هذه، والتي تحثنا وتعرّف من نكون. نتائج هذه الحركة مزعجة منذ بدايتها. فصورة النمر تكشف عن حقيقة عملية الأكل، والموت أصبح كابوسنا، مع أن حقيقة كوننا آكلي لحوم وكوننا نستطيع مواجهة الموت بشجاعة تستجيب، بمعنى ما، إلى متطلبات الفحولة الجنسية (ولكن هذا موضوع آخر)، وهكذا ترتبط الجنسانية بمهازل الموت وأكل اللحوم.[2]

لكن هذه البيئة الملعونة تستوجب المعاناة، والمعاناة تمثل غياب (أو ضعف) الضغط الذي يمارسه فوران الحياة. تتولد المعاناة عندما لا يكون الفرد القلق مشدودًا في حد ذاته على آخره بشعور الوفرة. وهذا تحديدًا ما يعلن عن طبيعة المعاناة الفردية والمنعزلة. فلا يمكن وجود معاناة سوى من منظور شخصي وخاص وهو ما يتعارض كلية مع المنظور العام المبني على وفرة المادة الحية ككل. فلا تعني المعاناة شيئًا لمن يفيض بالحياة أو للحياة نفسها، الفائضة بطبيعتها.

تتصف اللحظة التاريخية الحالية بكون الأحكام المتعلقة بالموقف العام صادرة من منظور خاص. وكقاعدة فإن الوجود الخاص دائمًا ما يخاطر بالخضوع بسبب قلة الموارد. وهو يتقابل مع الوجود العام الذي تفيض موارده والذي لا يعني الموت له شيئا.

تظهر المشكلات للوهلة الأولي من المنظور الخاص بسبب نقص الموارد. وتتشكل للوهلة الأولى بسبب وفرة الموارد لو بدأنا بالمنظور العام. وفي كل حال ستظل مشكلة الفقر الشديد موجودة بلا شك. يجب أن يُفهم، علاوة على ذلك، أنه ينبغي على الاقتصاد العام أيضًا أن يسعى إلى تطوير النمو أولا وبأقصى ما يستطيع. لكنه يأخذ في حسبانه، حين يتناول مواضيع الفقر أو النمو، الحدود التي لا يسع أي منهما ألا يلاقيها وكذلك الصفة المهيمنة (والحاسمة) للمشكلات التي تنتج عن وجود الفائض.

ولنأخذ مثالاً سريعًا على ذلك، لا يمكن فصل مشكلة الفقر في الهند عن نموها الديموغرافي مباشرة، أو عن غياب تناسبها مع التطور الصناعي. ولا يمكن فصل إمكانيات النمو الصناعي للهند عن فائض الموارد الأمريكية. ومن هنا تنبع مشكلة نمطية في الاقتصاد العام. فمن ناحية، تتولد حاجة إلى الارتشاح exudation ومن ناحية أخرى إلى النمو. يعرف الوضع الحالي للعالم بتفاوت الضغط (الكمي أو النوعي) الذي تمارسه الحياة البشرية. ويقترح الاقتصاد العام بناءً على ذلك عملية إصلاحية تتمثل في انتقال الثروة الأمريكية إلى الهند بلا مقابل. ويأخذ هذا الاقتراح في حسبانه الخطر الذي يواجه أمريكا والذي سيسببه الضغط -أو غياب توازن الضغوط- الناتج عن تطور حياة الشعوب الهندية على العالم.

تعطي هذه الاعتباراتُ الأولويةَ لمشكلة الحرب بحكم الضرورة، والتي يمكن توجيه الانتباه الخالص إليها فقط في حالة الغليان الجذري. يكمن الحل الوحيد في رفع مستوى المعيشة العالمي تحت الأوضاع الأخلاقية الحالية، وهو الحل الوحيد لاستيعاب الفائض الأمريكي ومن ثَم تقليل الضغط تحت مستوى الخطورة.

لا تختلف المفاهيم النظرية عن المشاهدات التجريبية التي ظهرت مؤخرًا إلا قليلاً، إلا أنها أكثر راديكالية، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف اتفقت هذه المشاهدات مع تلك المفاهيم التي سبقت زمنيًّا في تصورها، ويعطي هذا الاتفاق، على ما يبدو، قوة إضافية لكلا النقيضين.

يجب هنا أن نضيف أنه مهما تبلورت الحلول فإن تطبيقها على النطاق المطلوب سيكون بالغ الصعوبة، تكاد تبدو محاولاتنا فيها، من أول وهلة، غير مشجعة. لا شك في وجود الحلول النظرية، وهي من الأهمية بما لا يسع أن تنفلت من موضع أنظار صانعي القرار. لكن، ولكي يكون الأمر واضحًا، فإن أول ما يحدده الاقتصاد العام هو الطبيعة الانفجارية لهذا العالم، والمحمولة إلى أقصاها في صورة التوتر المنفجر لزماننا الحالي. تجثم لعنة على حياة الإنسان، بلا شك، طالما لم يمتلك القوة للسيطرة على مسارات الحياة الدائرية. ويلزم أن أبين، من حيث المبدأ، وبلا أدنى تردد، أن إزالة مثل هذه اللعنة يقع على عاتق الإنسان والإنسان وحده. ولا يمكن إزالتها إذا لم تكن الحركة المسببة لها ظاهرة بوضوح في وعينا. ويبدو محبطًا ألا أجد ما أقدر على اقتراحه كحل لهذه الكارثة المهددة سوى “رفع مستوى المعيشة”. وكما قلت سابقًا فإن هذا التوجه يرتبط في حقيقته برفض رؤية الاحتياج الذي ينبغي عليه أن يستجيب له.

وإذا اعتبرنا ما لهذا الحل من ضعف ومن ميزة في نفس الوقت، فسيظهر لنا أنه، وبسبب طبيعته الملتبسة، الوحيد الذي يمكن استقباله بقبول عريض، وأنه يغري ببذل مجهود أكبر من أجل وعي أكثر صفاءً ووضوحًا بينما يبدو وكأنه يبتعد في نفس الوقت عن مثل هذا الوضوح. وبهذا يضمن تجنبُ الحقيقة، وبطريقة تبادلية، إدراكَ الحقيقة أيضًا. في جميع الأحوال، سيكون ذهن الإنسان المعاصر مترددًا في قبول الحلول المؤكدة والمتعسفة حتى وإن لم تكن سلبية، وعلى العكس فهو يفضل المثالية الصارمة للوعي الذي، وحده، يستطيع جعل حياة الإنسان، خطوة بخطوة، متوافقة مع حقيقتها. إن تناول الاقتصاد العام يتضمن التدخل في الشؤون العامة بكل تأكيد، لكن أولى أهدافه وأجدرها هو الوعي، وما يبحث عنه منذ البداية هو الوعي الذاتي الذي سيتمكن الإنسان من تحقيقه في نهاية المطاف عبر الرؤية الصافية لكل أشكال الوعي التاريخي المترابطة. ولهذا فإن الاقتصاد العام يبدأ بسرد المعطيات التاريخية وربط معانيها بمعطيات الحاضر.

الهوامش

[1]: فلاديمير فيرنادسكي La Biosphere، باريس سنة 1929، سيجد القارئ فيه بعضًا مما يلي من وجهات النظر (متناولة من زوايا مختلفة)

[2]: نجد هذا الرابط متضمنًا على ما يبدو في عبارة “خطيئة الجسد” “the sin of the flesh”.