في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

استطرادات فينومينولوجية حول أوبريت "العشرة الطيبة" وأنماط"الحكمانية"

في مارس 1920 قُدم عرض “العشرة الطيبة”، الممصر عن الأوبريت الفرنسي “بارب بلو”، وهو عمل ينطوي على العديد من الاهتراءات الدرامية التي قد تشي بقلة اهتمام صناعه بتدقيق بناء عالمه وعلاقاته، لكن اللافت أنه مع الأصول غير المصرية لهذا العرض من جهة وجديته المطعون عليها بعض الشيء من جهة أخرى، فمنذ الأيام الأولى لتقديمه أصبح جزءًا من حالة التنازع السياسي الهادر التي دشنتها ثورة 1919، بداية من تراشق الخطباء في أثناء العرض، وصولاً إلى إخضاعه لما يمكن تسميته بعملية تحكيم سياسي قام بها سكرتير اللجنة المركزية للوفد حينها بغرض البت في مدى وطنية هذا العمل، وهكذا سيبدو أن لحظة ظهور “العشرة الطيبة” قد اشتبكت بعمق مع مجريات 1919 التي كانت تحاول الولوج إلى عالم مصري جديد1*، وسواء كان هذا الاشتباك نتاجًا لتفاعل تلقائي أو مصطنع لأغراض الدعاية؛ أو كلاهما معًا، فالواضح أن الأحداث التي أفضى إليها جعلت العلاقة بين “العشرة الطيبة” وعالم “19” أمرًا يتجاوز حالة التزامن التاريخي! بحيث إن التوقف أمام نقاط هذا الاشتباك قد تذهب بنا إلى ما هو أبعد من مجرد رصد بعض التعالقات النصية أو الجمالية التي يكرسها العمل كوسيلة لتحقيق وحفظ تماسكه الداخلي، وفي هذا الإطار سنحاول هنا إعادة التأمل في بعض التشابكات التاريخية والفينومينولوجية المتعلقة بالاقتراحات التي قدمتها “العشرة الطيبة”. *2

مظاهرة الممثلين بملابس شخصياتهم؛ خلال ثورة 1919، والتي تمثل علامة من علامات “العالم الجديد” بعد الثورة ، أرشيف مدينة

ولا ريب أن “العشرة الطيبة” قد استثمرت -قدر استطاعتها- حالة التهرؤ الدرامي التي تخترق علاقاتها؛ وربما كان هذا هو ما أتاح لها تقديم عالم سيبدو وكأنه صنع من أجل أن يكون قابلاً للتغير، إذ أن أغلب التحولات التي تعتريه تنبع أساسًا من خفة العلاقات التي ينطلق منها ومن تهيؤها للانكشاف أو التحول إلى خلاف ما تظهره، فثمة – على سبيل المثال- حالة من الخلط الطبقي الطفولي الذي يتلاعب بالأصل والمصير معًا، فالفلاح والفلاحة العاشقان: أولهما أمير ولكنه يتظاهر بغير ذلك، والأخرى أميرة ولكنها تجهل ذلك، والفلاحة الأكثر خشونة ومشاكسة والتي تتعرض لازدراء الجميع سينتهي بها الحال زوجة لأمير. ومن جهة أخرى سنجد أن الدراما هنا تسودها حالة مدهشة من علاقة الرغبة بعالمها، فثمة طاقة مبهجة يبثها ذلك الإعلان المتوالي عن الرغبات وتأكيدها بوصفها أساس العلاقة مع الآخر ومع الحياة، بحيث سيبدو هذا العالم أحيانًا وكأنه لا ينتظر سوى الإفصاح عن الرغبة ليبدأ في التحرك نحوها، وهذه الرغبة لا تقدم نفسها عادة باعتبارها تستند إلى شيء ما يمنحها أحقية الظهور والتعبير عن فحواها، بقدر ما تقدم بوصفها رغبة فحسب، ولذلك فحتى رغبة الحاكم –بما في ذلك أمره بقتل أحدهم- سيعبر عنها بنبرة أشبه بتوسلات الطفل العنيد الذي يتشبث بلعبته مهما تكلف الأمر، وفي هذا الإطار فإن التغير الأكثر حسمًا الذي تقدمه الدراما هنا ينبع أساسًا من انتصار رغبة المحكومين والذي يتمثل حصرًا في تعديل رغبة حاكميهم.

وحراك الرغبة هذا ستمتزج فيه التمنيات العامة لما ينبغي أن تكون عليه الحياة، مع التطلعات الرومانسية الذاتية، مع الاشتهاء الحسي الذي يتم الاحتفاء به وتحريره من الخجل أو التحفظ على نحو أصبح يمثل فيما بعد ما يشبه الصدمة للأخلاقيات المحافظة، لدرجة أن بعض ما جاء بهذا العمل (مثل أغنية “على أد الليل ما يطول”) لم يعد يؤدى بألفاظه الأصلية منذ عقود.

ولكن أسفل تلك الخفة الاستثنائية اللطيفة التي تجمع بالكاد أجزاء “العشرة الطيبة” ببعضها بعضًا سنجد أن ثمة “فاعل” بعينه يحاول استحداث العلاقات وإدارتها ليمنح هذا العالم شكله، وهذا الفاعل هو المثقف البيروقراطي، أو النسخة “الحداثية” الأخيرة من “الحكيم”، وفي هذا الإطار ومن أجل توسيع مساحة عمل وتأثير هذا الفاعل تقدم “العشرة الطيبة” اقتراحات تاريخية لافتة حول ثنائيات شديدة المركزية في العالم الإنساني، مثل: الحاكم/الحكيم، الحكمانية/المحكومية، الفعل المباشر/الفعل غير المباشر؛ بحيث تتلاقى هذه الثنائيات وتتقاطع حول حالتي البرزخ والوهم!

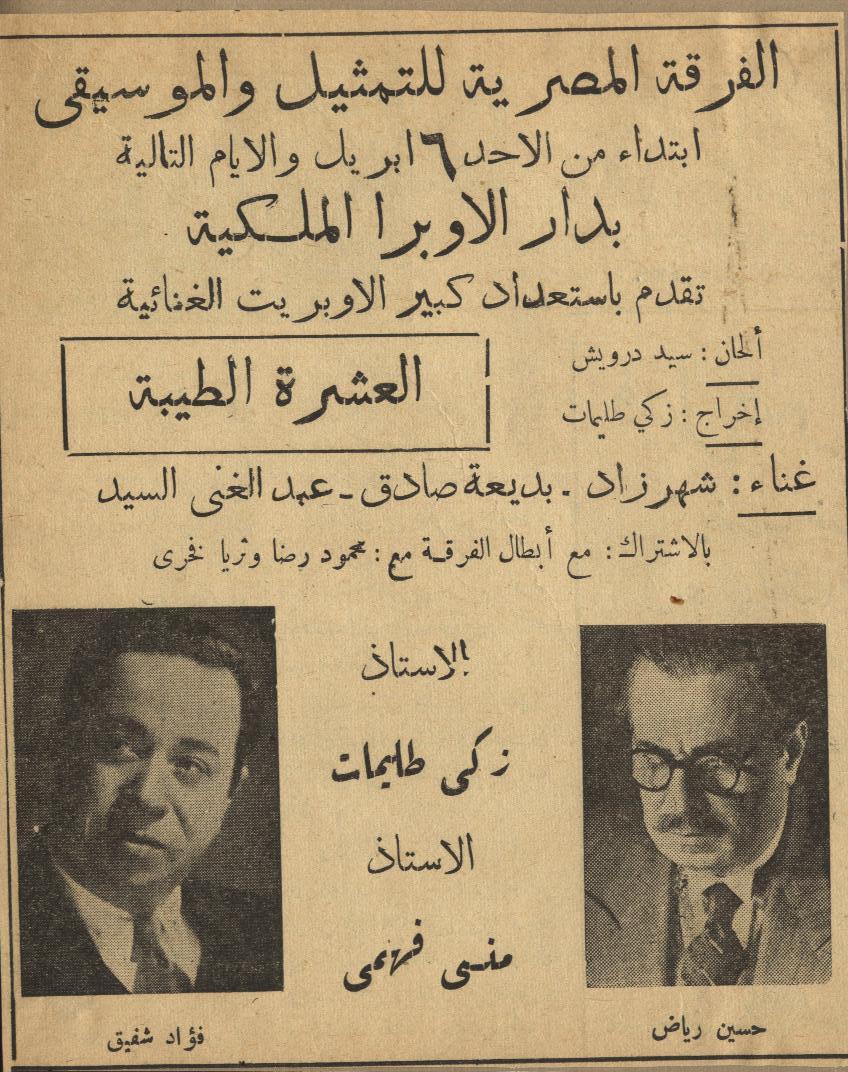

من أوبريت العشرة الطيبة في عرضه الأول 1920

فالدراما هنا تقدم لنا أمير مملوكي يقتل زوجاته لأسباب جنسية تخصه، مقابل والي عثماني يقتل الرجال أيضًا لأسباب جنسية تخصه، ولكن حدث القتل ذاته لا يتم في كل مرة بفضل “الحكيم” الذي يخفي “من يفترض أن يقتله” داخل ما يمكننا تسميته “بالبرزخ”، فيما “يوهم” القاتل أن فعله قد اكتمل، وفي النهاية يكشف الحكيم عما قام به، ويضع “المحكومين” الذين ألقى بهم في البرزخ في مواجهة “الحكام” الذين طمرهم داخل الوهم مفترضًا أن ذلك الانكشاف بحد ذاته سيحررهم جميعًا من الحواجز التي كانت تفصلهم عن العالم الحقيقي، وهو ما يفضي إلى تراجع رغبات الحكام (الجنسية) مقابل تقدم رغبات محكوميهم إلى صدارة المشهد ليتم زواج “الضحايا” ببعضهم بعضا في إطار توافقات شبه اعتباطية تحاول الإشارة إلى إعادة انطلاق حياتهم من جديد على أسس أكثر سعادة، وهكذا تكافأ معاناة “المقتولين” الذين لم يعودوا كذلك مثلما يتم تبرئة “قاتليهم” باعتبارهم لم يكونوا كذلك قط، ومن ثم يتدشن عالم بلا ضغائن، وبلا ضحايا أو مذنبين، وعصر جديد لا تثقله أي نزاعات مطلوب تسويتها مع ما سبقه من ماضٍ، وذلك ببساطة لأن تلك الصورة الأكثر بشاعة التي طرحها هذا الماضي عن نفسه لم تكن أكثر من وهم معاش، وليس ثمة ضرورة لمحاسبة الوهم أو الانتقام منه أو عقابه لأن المظنون السائد هنا هو أن مجرد كشفه بوصفه وهمًا سيجعله يتلاشى من تلقاء ذاته ويذهب إلى حيث يليق به في فضاء النسيان!

وعلى هذا النحو تنتهي دراما العشرة الطيبة بما يمكن اعتباره حالة من “التصالح” الجمعي والوئام شبه الشامل بين الحاكم والمحكوم، أو بين الحكمانية بوصفها نمط علاقة الحاكم بالفعل والفاعل، والمحكومية بوصفها نمط استجابة المحكوم لفعل الحكم، وهذا التصالح أصبح ممكنًا فقط بفضل الحكيم الذي قام باستحداث فاصل في العلاقة بين عالم الحاكم وعالم المحكوم، بحيث بات من الممكن رأب العالمين من جديد فوق أرضية تسمح باستمرارهما معًا.

وهكذا فنحن أمام اقتراحات إشكالية ذات طابع يوتوبي يبشر بخلاص أو خروج من الماضي، وهو خلاص قائم على نسيان هذا الماضي باعتباره ما ينكشف عن وهم قابل للتلاشي بذاته، بحيث قد تبدو أي رغبة في التنازع معه أو محاولة تغييره أو حتى التسامح معه جهدًا غير مطلوب أو حتى محض حماقة لا أكثر!

ولن نهتم هنا بالتوقف أمام أثر تلك الاقتراحات اليوتوبية حول العلاقة بين الحكمانية والمحكومية في بناء ما يمكن تسميته بعالم 19 (علمًا أن تلك الاقتراحات –خلافًا لما قد يظن- امتلكت فعالية مؤثرة على الخيال المجتمعي المصري طوال القرن الماضي وربما حتى الآن)، وبدلاً من ذلك سنحاول التفكير في الأصل الفينومينولوجي لظواهر الحاكم والمحكوم والحكيم، مع رصد شيء من معالم المسار التاريخي الذي انحدرت منه انطلاقًا من بعض قصص الأدب المصري القديم والتي تشكل بعض معالم ما يمكن تسميته بالممر المصري إلى العالم، وصولاً إلى ما جعل طرح هذه الاقتراحات ممكنًا عبر “العشرة الطيبة” وأصلها الفرنسي.

ولنبدأ أولاً بمحاولة تأسيس وصف فينومينولوجي لثنائيات الحكمانية/المحكومية والحاكم/الحكيم، وكيف خرج بعضها من بعض. *3

يمكننا تحديد أصل ظاهرة “الكيان الجمعي” أو “كتلة الجماعة” بوصفها تنبع من تلك العلاقة التي تضم أكثر من فرد يتشاركون في تنفيذ سلسلة “فعل إجرائي” بعينه، مثل فعل السعي نحو مصادر الغذاء أو الصيد الجماعي… إلخ، وبذلك فهذا التقسيم المتتابع أو المتزامن لسلسلة الفعل الاجرائي على عدة أفراد هو أصل ظهور حالة “معية الفاعلين” في نطاق فعل محدد يقع داخل حدث بعينه، وهو ما أفضى فيما بعد إلى ظهور حالة “القطيع” ومن يقوده معًا، أي أن تلك العلاقة هي أصل كل من ظاهرة “الحكمانية” التي تقود تنسيق وتوزيع الفعل بين الفاعلين وظاهرة المحكومية التي تستجيب لهذا التنسيق، وهذه الحال هي ما أنتجت كل أشكال جماعات الكائنات الحية.

وهكذا، فظاهرة الحكمانية (governmentality) تأسست أصلاً قبل ظهور الإنسان بهدف إتاحة الفعل “الجمعي” وتقريب مساراته تجاه أفضل النتائج الممكنة عبر استباق ما يحدث في أثناء حدوثه، ولذلك فإن تحققها واستمراريتها كانا مرتبطين على نحو مباشر بما يظهر في الحدث الذي تستهدفه، وينتهيان بنهايته، ولكنها تطورت فيما بعد –خاصة مع ظهور الجماعة الإنسانية- إلى الصورة التي نعرفها بوصفها فعلاً أقل مباشرة في علاقته بالحدث، وذلك عندما بدأت في محاولة التأثير على الأحداث والأفعال المحتملة بصفة عامة، بهدف السيطرة على ما لم يقع بعد ولكنه محتمل الوقوع، أي عندما انتقلت من “التأسس” على حدث ظهور مفرد ومنتهي بطبيعته إلى الارتكاز على حدث الحضور الممكن، أي ذلك الحدث المتمثل في فضاء الوعي بوصفه ممكنًا أو محتملاً انطلاقًا من حكاية بعينها تقدم علاقة ترابط بين هذا الحدث والفعل الذي قد يؤدي إلى ظهوره من جهة، والفاعل الذي قد يصدر عنه هذا الفعل من جهة أخرى، بحيث أصبحت الحكمانية هنا تستهدف بالمقام الأول منع تلاقي عناصر هذه الحكاية معًا في فضاء الظهور باعتبار أن هذا سيؤدي بذاته إلى الحيلولة دون ظهور الحدث، وهو ما يتم عادة عبر محاولة السيطرة على “الفاعل” والحد من قدرته على إصدار “الفعل” المستهدف منعه، الأمر الذي نجده بوضوح مع ظهور حالة “عقاب الجماعة” مثلا، أي ذلك العقاب الذي ينزل بفاعل اقترف فعلاً تعتبره الجماعة ضارًا بها، وعلينا أن نلاحظ أن هذا العقاب لا يستهدف “الفعل” الذي وقع لأنه لا سبيل إلى إلغائه، ومن ثم فهو لا يستهدف فعلاً أو حدثًا قائمًا في فضاء الظهور، بقدر ما يستهدف الحيلولة دون انتشار أو تكرار وقوع ذلك الحدث الذي يفترض أنه يضر بالجماعة، وهنا تفقد ممارسة الحكمانية مشروعيتها وتحققها المتعلقين بالحدث المباشر الذي يظهر أو يقع، وتصبح مرهونة لحدث لم يقع بعد، بل من المفترض ألا يقع أبدًا إذا كانت هذه الممارسة فعالة وناجحة! أي أن هذا النمط من الحكمانية بات يتعلق بحدث حضور، أو حدث حاضر في فضاء الوعي عبر ترابطات الحكاية بحيث تستمد مشروعيتها من عرقلة أو حتى منع ظهور هذا الحدث، وهكذا امتدت الحكمانية من محاولة استباق الحدث بغرض إتاحة الفعل؛ إلى محاولة استباق العالم ذاته بغرض منع ظهور الفعل، وهو ما أدى إلى إعادة تأسيسها انطلاقًا من حكاية مقبولة من الجماعة المحكومة، حكاية تدور حول “أفق” ما يحدث، بحيث تبدأ بما وقع، وتمتد تجاه الأحداث المحتملة الوقوع، والأحداث التي لم تقع بعد، وتلك التي ينبغي ألا تقع أبدًا، والانصياع لهذه الحكاية هو أصل الظاهرة التي نطلق عليها “المحكومية”.

ومثلما تتأسس الحكمانية على التعامل مع نمط أو أنماط فعل الظهور في العالم، فإن تأسس المحكومية يبدأ من نمط أو أنماط الاستجابة لهذا الفعل في فضاء الحضور الذي يتم إنتاج وحفظ ترابطاته عبر صيغة “الحكاية”، وهكذا فالمحكومية تتأسس على حكاية تستجيب وتحدد في نفس الوقت ما ينبغي أن تكون عليه الحكمانية أو فعل الحاكم، وهو ما أدى إلى استحداث ظاهرة “الحكيم” الذي يرعى وينسق ترابطات هذه الحكاية وعلاقتها بأفق الحدث في العالم، ومن ثم فإن ثنائية الحاكم/الحكيم، هي إحدى تبديات ثنائية الحكمانية/المحكومية.

كل هذه التطورات تمت خلال ما أسميه بالعصر الإبستمولوجي الأول، أي عصر “مجال الفاعل” الذي يبدأ منذ ما قبل التاريخ المعروف، أما مع الدخول في العصر الإبستمولوجي الثاني أي عصر “أفق الفعل” والذي تبلور بصورة أساسية في مصر القديمة بعد هيمنة نظام الزراعة وابتكار الكتابة، وتوسع ظاهرة الاجتماع البشري وظهور مؤسسات الحكم التي تقوم على تداخل مركب بين فاعليتي الحاكم والحكيم، فمع هذه التحولات طرأت العديد من الشقوق التي تفصل بين الحاكم بوصفه شخصًا وبوصفه وظيفة مؤسسية، وداخل هذه الشقوق بدأت تنازعات أو صراعات الحاكم والحكيم. وفي هذا الإطار سنجد على مدار التاريخ المعروف أن أغلب الحكايات التي تتناول مؤسسة الحكم، منذ بداية ظهورها وحتى الآن، ترصد وتدين تحول الحاكم من فاعل مؤسسي يسعى من أجل مصالح المحكومين إلى فاعل شخصي يسعى إلى ما يخصه، وعادة ما تتأسس هذه الحكايات من منظور “الحكيم” بوصفه القادر على كشف هذا التحول ورأب الشق الذي يحدثه.

وقد حاول أفلاطون – على سبيل المثال- في محاورة “الجمهورية” تقديم اقتراح يستهدف منع هذه الشقوق من الظهور وذلك من خلال ما يشبه الإلغاء التام للحياة الشخصية مع دمج وظيفتي الحاكم والحكيم في فاعل واحد بحيث يصبح الحكيم هو الحاكم، وهو اقتراح لم يتوقف التفكير فيه حتى الآن سواء بوصفه مطلبًا، حينًا، أو باعتباره حلاً أكثر خيالية مما ينبغي، أحيانًا!

وعموما فإن لدينا تراكم تاريخي هائل للحكايات التي تنتصر للحكيم في تنازعه مع الحاكم وتقارن بين قدرته الهائلة –السحرية أحيانًا- على الفعل غير المباشر الذي يستطيع تغيير الأفق الذي يتوجه نحوه الحدث، إن لم نقل إنه يخلقه خلقًا؛ مقابل قدرة الحاكم المحدودة في التعاطي مع الفعل المباشر -العنيف عادة- والذي لا يستطيع بذاته تخطي حدود أو قيود الحدث الذي يظهر داخله مثلما لا يستطيع تجاوز لحظة ظهوره. وسنجد بعض من أهم أنماط هذه الحكايات في مصر القديمة، ففي قصة “سي أوزير” (وهي واحدة من قصص الساحر سيتنا Setna)4* يقدم الحاكم وكأنه ألعوبة تافهة أو أداة استعمالية في صراع الحكيم المصري مع الحكيم الكوشي، ومع أن هذه الحكاية تؤكد بصرامة على أن كل منهما يعمل تحت إمرة وخشية حاكمه، إلا أن هذا يأتي مصحوبًا باختطاف أحدهما لحاكم الآخر في أثناء نومه ليلاً وجلده وتعذيبه وإهانته وتحقيره.

وهذا التلاعب العنيف للحكيم بمصير ومصالح الحاكم بوصفه شخصًا سيستمر على نحو آخر في الثقافة الهندية التي تعج بالقصص التعليمية أو التربوية التي يقوم فيها الحكيم بتأديب الحاكم ورعايته بوصفه فاعلاً مؤسسيًّا، من جهة، مع القيام بحفظ حياته الخاصة ومصالحه الشخصية من أن يفسدها بأخطائه، من جهة أخرى، وهو ما نجده على سبيل المثال في قصة “السندباد والوزراء السبعة” ذات الأصل الهندي (والتي وجدت بعض تنويعاتها الطريق إلى كتاب “ألف ليلة”)، وفيها يأمر الحاكم كل يوم بقتل ولده بناء على وشاية زوجته، وبعد تدخل أحد الحكماء أو الوزراء يعود فيأمر بالعفو عنه، وهكذا لمدة سبعة أيام متصلة.

أما في قصة “أذكى المصريين”5* التي ذكرها هيرودوت (وهي بمثابة أصل كل حكايات الشطار والعيارين التي ظهرت فيما بعد) فسنجد تأكيدًا على ضرورة استيعاب الحكيم داخل مؤسسة الحكم كشرط من شروط استمرار قدرته في السيطرة على “الحدث”، حتى وإن كان هذا يتطلب من الحاكم تقديم العديد من التنازلات، فالحكيم هنا يقدم في صراعه ضد مؤسسة الحكم بوصفه مجرد لص صريح، ولكنه قادر على التلاعب بعلاقة سلاسل الفعل الإجرائي بالحدث الذي تستهدفه بحيث تفضي أفعال الحاكم -ومرؤوسيه- التي تحاول الإيقاع به والقبض عليه إلى عكس نتائجها المعتادة كل مرة، وهو ما يمثل استعراضًا لقدرة الحكيم على طمر حدث الظهور داخل علاقة “وهمية” بالواقع من خلال سلسلة من الحيل “الإجرائية” التي لا تنفد، الأمر الذي يجبر الحاكم في النهاية على ضمه إلى مؤسسة الحكم.

غير أن الحكايات المصرية القديمة تسجل أيضًا ما يمكن تسميته بنهاية الحكمة ورفعها من فضاء هذا العالم لتصبح مصاحبة لما هو في العالم الآخر، وهو ما نجده في قصة “كتاب تحوت”(وهي قصة أخرى من قصص الساحر سيتنا satna)، ذلك الكتاب الذي يتضمن “الحكمة” اللازمة للسيطرة على العالم، ولكنه يختفي مع موت صاحبه، والحكيم الذي يعثر عليه يموت معه وبسببه، ثم يأتي حكيم آخر ويخوض صراعًا ضاريا لاستعادة الكتاب إلى هذا العالم، ولكنه -بعد أن كاد يخسر حياته- يستسلم ويعيد الكتاب إلى “من مات” ليستقر إلى الأبد في العالم الآخر! وحتى في قصة “سي أوزير” فإن الحكيم المصري القادم لمواجهة الشر لا ينتمي إلى هذا العالم بل هو حكيم قديم تعاد ولادته واستجلابه خصيصًا من العالم الآخر من أجل خوض هذه المواجهة.

وهذا السياق من التحول تجاه فصل فعالية الحكمة عن “الحكيم الفاعل” أفضى إلى ظهور اللفظ المصري القديم محب الحكمة (mer-rekh) الذي يقدم مفهومًا بديلاً للحكيم يتوافق أكثر مع مقتضيات عصر “أفق الفعل” حيث الفاعل لا يمتلك أفق فعله بقدر ما يتلاقى معه في الحدث، وقد انتقل هذا المفهوم فيما بعد إلى اليونانية لينتج لفظ “الفيلسوف”. *4

ومن جهة أخرى فإن هذا التحول قد مهد أيضا لظهور مفهوم النبوة بوصفه يشير إلى ذلك الحكيم الذي يسعى إلى جلب الحكمة من العالم الآخر إلى هذا العالم.

أوبريت العشرة الطيبة، العرض الثاني، الأربعينات

وهذه الاقتراحات المصرية القديمة التي تحد من سطوة الحكيم أو الفاعل وتنفي كونه المصدر الأساسي للفعل أو للحكمة ستسود حضارات البحر المتوسط، وصولاً إلى الثقافة العباسية وكتابها التاريخي والاستثنائي “ألف ليلة”، والذي قدم خفضًا غير مسبوقًا لمنزلة الحكيم مثلما أسس لنمط فريد وبائس من علاقات الحكمانية والمحكومية!

ويمكن اعتبار هذا الكتاب سجلاً للاصطفاف مع الرجل الصغير، أو الإنسان الصغير، الذي قد يقع أحيانًا خارج الصراع المباشر بين الحاكم والحكيم، ولكن دائمًا بموازاته، وهذا الرجل الصغير يقدم دومًا كمن يخرج إلى العالم بحثًا عما يخصه، وهو قد يكون تاجرًا أو حرفيًّا؛ ولكنه غالبًا ما يكون الابن الشاب لأحدهما أو حتى لأمير أو ملك. وانطلاقًا من هذا التحديد أعادت “ألف ليلة” صياغة ثنائية الحاكم والحكيم باعتبارهما إما أشرارًا، أو في أفضل الأحوال أصحاب مصير بائس، ما لم يكونا بشكل أو بآخر مناصرين لأحد الرجال الصغار، وفي هذا الإطار فإن شخصية شهريار – على سبيل المثال- لا تقدم باعتبارها تشير إلى حاكم مهموم بواجباته الوظيفية، بقدر ما تقدم باعتبارها تنويعة على حكاية الرجل الصغير الذي يعاني من عدم الاستقرار في عالمه الشخصي بسبب الهاجس “البطريركي” حول الخيانة الزوجية، بينما لا تقدم شهرزاد بوصفها مجرد زوجة مخلصة أو امرأة الحاكم أو فاعل مشارك في مؤسسة الحكم، بقدر ما تقدم بوصفها ذلك الحكيم الذي يناصر هذا الرجل الصغير ويساعده على الاطمئنان لعالمه.

وهذا التحول “العباسي” تجاه “الرجل الصغير” يمكن أن نلمحه أيضًا في كل مجالات الثقافة المواكبة، ففي الفلسفة، سنجد الغزالي يحرم التفكير في قضايا بعينها –مع اعترافه أن بحثها قد يكون مفيدًا “للأذكياء”- بوصفها تمثل خطرًا على الرجل الصغير أو على “البله، أو البلهاء” طبقًا للفظ الذي استخدمه في رسالته “إلجام العوام عن علم الكلام”، وهو ما استهل أيديولوجية فقهية تحاول بصورة أساسية أن تحفظ عالم الرجل الصغير ضد كل ما؛ أو من، قد يمسه، وقد اخترق هذا النزوع تاريخ الثقافة العربية بأكمله وصولاً إلى الاتجاهات المحافظة –والسلفية- المعاصرة.

ومع هذا التحول -الذي تسجله “الليالي”- تجاه إعلاء الرجل الصغير سيبدو وكأن الحكمة لم تعد مرتبطة بخصوصية ما للحكيم ولا حتى بسعي خاص للحصول عليها، فمثلاً في حكاية “حاسب كريم الدين وملكة الحيات” (وهي واحدة من أهم نصوص “الليالي”)، سنجد أن حاسب –الفتى الصغير- يرث في النهاية، وبمحض المصادفة “حكمة كونية شاملة” لا تخصه ولم يسع إليها بل يتلقاها بنفس البساطة التي يتناول بها طعامه وعبر نفس فعل تناول الطعام تحديدًا، وكأن الحكمة قد باتت نوعا خاصًا من الطعام الملقى في موضع ما وفرصتنا في امتلاكها تتأتى من خلال الوصول إلى هذا الموضع لا عبر السعي إلى الحكمة ذاتها!

وخفض خصوصية علاقة الحكيم بحكمته سنجده أيضًا في حكاية الجارية تودد، فهذه المرأة الصغيرة التي تقدم بوصفها جارية جعلت للتسلية والترويح عن مالكها لا أكثر، تقوم بهزيمة أفضل “حكماء” عصرها، كل في مجال تخصصه، وتعريهم من ثيابهم وتذلهم، وبعدها تعود لمواصلة مهمتها الأصلية في الترفيه عن مالكها، أي أنه برغم امتلاكها لحكمة تفوق ما لدى حكماء عصرها إلا أن هذا بذاته لا ينبغي أن يغير شيئًا من مصيرها الاجتماعي البائس. وفي هذا الإطار يأتي أيضًا تقديم الحكيم في مواجهات محرجة أمام المرأة الصغيرة هو ما نجده في الحكاية الإطار، فشهرزاد تتصدى بنفسها إلى ما عجز حكماء مجتمعها عن معالجته، وكذلك الأمر في حكاية السندباد والوزراء السبعة حيث الصراع يدور بين الحكماء مجتمعين ضد امرأة صغيرة تخشى القتل لأنها عبرت عن رغبتها الجنسية، وهو صراع يظل متكافئًا إلى أن يتم حسمه من خارجه.

وفي هذا السياق يكاد الحاكم أن يرتقي إلى مرتبة السلطة المطلقة في مواجهة الحكيم، مع أننا نجد في حكاية “الملك يونان والحكيم رويان” بعض التلميح بشيء من المواربة إلى نتائج هذه الوضعية، وأثرها على “فعل الحكم” انطلاقًا من ثنائية الفعل المباشر مقابل الفعل غير المباشر، فالحكيم يشفي الحاكم المريض -بمرض عجز أمامه الأطباء- بوسيلة غامضة، ومن ثم تشتعل هواجس الحاكم أمام هذه “الإمكانية” التي أفادته بطريقة لا يدريها من أن تعود لتضره أو حتى تقتله بنفس الطريقة، وهو ما جعله يأمر بذبح الحكيم! وهنا يمكننا أن نلاحظ أصل إشكالية علاقة عالم “الدولة العباسية” بالحكيم، فقد قامت هذه الدولة أصلاً وأسست لتحولات ثقافية تاريخية انطلاقًا من جهد حكمائها، ولذلك فما أن استقرت حتى شعرت بضرورة أن تبطل هذه “الإمكانية” لكيلا تعود فتصبح مصدرًا لتغيرات قد يصعب السيطرة عليها. وفي هذا الإطار يمكننا التقاط التلميح الذي تقدمه حكاية “الملك يونان” في نهايتها حول أثر هذا القرار -الذي يلغي أو يصادر الفعل غير المباشر للحكيم- على علاقة الحاكم بفعله المباشر، فالحكيم قبل قتله سيلبي طموح الحاكم الذي يرغب في الاستحواذ لنفسه على كتاب “الحكمة” ليحل هو ذاته محل الحكيم، ولكن سيتضح أن هذا الكتاب صفحاته بيضاء ومسمومة، أي أنها بلا حكمة وفي نفس الوقت مضرة وتحد من القدرة على الفعل، وهو ما يعني التأكيد على أنه لا حكمة بلا حكيم، وأن التعاطي المباشر مع الحكمة في غيبة الحكيم يضر أكثر مما ينفع، أي أن هذه الحكاية تقدم الحد الأدنى لبقاء وظيفة الحكيم تأسيسًا على ثنائية الضرر والنفع “المباشرين” من وجهة نظر عالم الرجل الصغير، وهو المنظور الذي هيمن على الثقافة العربية منذ حينها وحتى الآن.

وبقدر ما يمكننا اعتبار الملاحظات السابقة كافية؛ فإن هذا قد يتيح لنا إعادة رسم ملامح علاقة الحكمانية والمحكومية القروسطية، على الأقل كما تقدمها الحكاية الإطار لكتاب “ألف ليلة”، ثم رصد مسار محاولة الخروج منها عبر الاقتراحات التي تقدمها الحكاية الفرنسية “ذو اللحية الزرقاء” (القصة والأوبريت)، ثم العشرة الطيبة.

إن شهريار في ألف ليلة هو الزوج البطريركي/الحاكم/القاتل، الذي يتم تقديمه بوصفه المسهم الأساسي في ظهور عالم بائس يترنح على حافة الإبادة والفناء بسبب الاستنزاف البطيء والمنتظم لبعض من أهم موارد عملية إعادة إنتاج الحياة في المجتمع الذي يحكمه (المرأة في هذه الحالة). والحاكم هنا فاعل يتمتع بموقع مزدوج داخل نمط الحكمانية، فهو يكتسب الرغبة في القتل بوصفه “زوج” أو رجل صغير بائس يستجيب على نحو لا يمكنه مقاومته لبعض هواجس أو مقتضيات النظام الأبوي أو البطريركي، ولكنه ينفذ هذا القتل بوصفه حاكم، والحكاية لا تقدم هذه الازدواجية باعتبارها شقًا ينبغي رأبه، بل تكاد تقر بها بوصفها جزء من طبيعة مؤسسة الحكم.

وفي مواجهة فعل القتل الشهرياري يأتي فعل الحكي الشهرزادي الذي يقدم في البداية باعتباره محاولة مؤقتة لا تهدف سوى لكسب بعض الوقت أو تأجيل تنفيذ فعل القتل لا أكثر (لا تجريمه أو معاقبته ولا إلغاءه ولا القضاء على إمكانيته)، ولكن تلك المحاولة مع نجاحها في التمدد وإطالة هذا الزمن المؤقت الذي استحدثته تحولت إلى استراتيجية أنتجت ما يمكن اعتباره نمطًا خاصًا من المحكومية، حيث يحتفظ الحاكم بإمكانية فعل القتل لأسباب تخصه ولكنه قد يؤجله أيضًا لأسباب تخصه، ولا يملك المحكوم هنا خيارًا سوى المراهنة على استمرار هذا التأجيل، أو بمعنى آخر فالمحكوم هنا يراهن على استبقاء “فعل الحاكم” داخل برزخ يحفظه في حالة من عدم التحقق ولكنه لا ينفي إمكان وقوعه في أي وقت! وهذه المحكومية (الشهرزادية) القائمة على استبقاء المجتمع عبر السعي إلى تأجيل (ولكن أيضًا حفظ) الفعل المدمر للحاكم؛ تقابلها من الجهة الأخرى حكمانية (شهريارية) تسعى إلى مصادرة وإلغاء وتدمير أي فاعل يمكن أو يحتمل أن يمتلك قدرة على فعل ما يخرج عن سيطرة الحاكم أو يفوق ما يمكنه التعامل معه بوصفه رجلاً صغيرًا، حتى وإن كان المحكوم لا يكتسب هذه الإمكانية إلا كنتيجة لفعل “شخص الحاكم”، فالمرأة في هذا العالم الشهرياري لا يمكن أن تصبح خائنة إلا إذا كانت متزوجة، ولذلك يقوم شهريار أولاً بالزواج منها، وما أن يفعل حتى تكتسب تلقائيًّا القدرة على الخيانة إن شاءت، وعندئذ تصبح مستحقة للقتل فورًا قبل حتى أن تعي ما أصبح بإمكانها فعله!

ومن ثم فالمحكومية والحكمانية في ألف ليلة تتلاقيان معًا –برغم تناقضهما- في السعي إلى كبح الفعل قبل أن يصبح حدثًا واقعًا، أي أنهما يسعيان إلى الحيلولة بين التقاء الفعل والحدث، أو بمعنى آخر الحيلولة دون تطور العالم المعاش!

وهكذا فإن علاقات الحكمانية/المحكومية التي قدمتها الليالي تستمد مشروعيتها وأساسها من مفهوم الرجل الصغير (البطريركي) وتستخدمه في مناهضة وظيفة الحكيم والحد من فعاليتها مقابل إطلاق يد الحاكم بوصفه شخصًا وبوصفه مؤسسة، حتى وإن أدى هذا إلى تقليص مساحات الفعل الممكن إجمالاً أو خنقها خنقًا، بحيث يمكننا القول إن “الليالي” وإن بدت ظاهريًّا تنطوي على محاولة لإدخال الفعل “الشخصي” للحاكم إلى برزخ التأجيل، فإن هذا البرزخ يتسع حتى يصبح العالم الذي تكرسه الليالي منحصرًا بكامله داخل حدوده.

وبوسعنا أن نفترض أن ما قدمته الليالي في هذا الصدد كان بمثابة النموذج الأساسي الذي هيمن على عوالم مجتمعات القرون الوسطى بصفة عامة، بحيث يمكننا القول إن ما يسمى بحركة “الحداثة” كانت تمثل في الأساس سعي هذا “الرجل الصغير”، الذي تم تشييد تلك العوالم القروسطية باسمه؛ إلى المطالبة بحقوق ملكيته لها.

ولكن لنترك مناقشة هذه الفرضية إلى سياق آخر، وبالمقابل سنحاول تتبع مسار الخروج على هذا النموذج والذي يقترحه الخط الواصل بين “ذو اللحية الزرقاء” والعشرة الطيبة.

وفي هذا الإطار يمكن اعتبار المسار الفرنسي الذي أدى إلى العشرة الطيبة بمثابة محاولة لخلخلة أفق هذا العالم القروسطي المكبل الذي قدمته “الليالي”، وهو ما يبدأ بقصة “ذو اللحية الزرقاء” (تأليف: شارل بيرو، 1697)7* إذ نجد شهريار ممثلاً بإقطاعي يقتل زوجاته بانتظام لأسباب تخصه، ولكنه عندما هم بقتل زوجته “السابعة” حاولت -بدعوى استكمال صلاتها- تأجيل مصيرها قليلاً مدعومة في ذلك بشقيقتها –وكأنها تستدعي علاقة شهرزاد بدنيا زاد- حتى حضر أشقاؤها وقتلوا الزوج وورثوا ثروته واستخدموها في استحداث حالة من الصعود الطبقي داخل المجتمع. وهكذا نجد هنا استحضارًا واضحًا لعالم ألف ليلة بغرض إعادة تقديم الصراع الناشب وقتها بين الطبقة الوسطى والإقطاع، ولكن مقابل إقرار الليالي بدمج الجانب الشخصي للحاكم مع وظيفته المؤسسية التي تمنحه حق الفعل (أو القتل البطريركي) تقوم قصة “بيرو” بفصل هذين الجانبين، فالإقطاعي هنا يقتل بوصفه شخصًا، وبالمقابل يُقتل بوصفه شخصًا، ولا وجود هنا لصراعات الحكمانية والحاكم والحكيم بقدر ما نجد أنفسنا أمام صراع يخوضه الفعل المباشر لفرد أو شخص؛ ضد الفعل المباشر لجماعة من الأفراد. وقد تم استعادة هذه القصة ومعالجة تيمتها مرارًا وتكرارًا منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن في العديد من الأشكال الفنية، وربما كان أوبريت “بارب بلو” الذي قدمه أوفنباخ عام 1866 وجاءت منه العشرة الطيبة هو واحد من أهم هذه المعالجات 8*. ففي هذا العمل استعيدت وظيفة الحكيم بوصفه عنصر التوازن بين الحكمانية والمحكومية، بحيث سيبدو “بارب بلو” وكأنه اقتراح “حداثي” للبقاء “المسالم” في أفق القرون الوسطى الذي كانت ألف ليلة أهم تمثيلاته، وفي هذا الإطار يتم تقسيم نمط الحكمانية الشهريارية (أو بالأحرى: الحكمانية البطريركية) إلى خطين متوازيين، أولهما يتمثل في قيام الحاكم (الإقطاعي بارب بلو) بالمواظبة على قتل زوجاته حتى يستطيع الزواج بأخرى، أي أنه يقوم بالقضاء على فاعل بعينه من أجل إتاحة المجال لظهور فعل جديد قد لا يصبح متاحا إلا مع غياب هذا الفاعل، والثاني يحاول فيه الحاكم (الملك بوبيتش) قتل كل من تتقرب إليه زوجته (الملكة كليمنتين) خشية أن يصبح عشيقًا لها، أي أنه يقوم بقتل الفاعل ليمنع ظهور فعل محتمل أصبح بمقدور هذا الفاعل القيام به.

ومن جهة أخرى، فمقابل المحكومية الشهرزادية القائمة على محاولة تأجيل اكتمال الفعل، تأتي هنا ثنائية البرزخ والوهم التي يؤسسها الحكيم (الكيميائي بوبولاني) بوصفه فاعلاً في مؤسسة الحكم، وهو الوضع الذي كانت تفتقر إليه شهرزاد، فهذا الحكيم المكلف بتنفيذ أفعال الحاكم بداية من اختيار زوجته ونهاية بقتلها سيمتنع ببساطة عن إكمال فعل القتل حتى نهايته، ومن ثم تصبح الزوجة مقتولة في “وهم” الحاكم، ولكنها ليست كذلك في الواقع، وهكذا فبدلاً من سرد حكاية ما على مسامع الحاكم لتأجيل تكرار فعله في العالم على الطريقة الشهرزادية، يتم تحويل ما يعايشه هذا الحاكم إلى محض حكاية منفصلة عن الواقع. وعليه يتم نفي الحكمانية الشهريارية وتقليص سلطتها على العالم.

ولكن من جهة أخرى لا يمكن للزوجة (الضحية) أن تواصل حياتها كما كانت وإلا تعرضت الحكمانية هنا للانكشاف بوصفها خيال يخص الحاكم بما يحمله ذلك من تهديد بأن تسترد علاقتها بالواقع وتبطش به على نحو أشد. ولذلك يجب أن تتوقف حياة الزوجة على نحو ما ولو بصفة مؤقتة، بحيث ستصبح هنا في “حالة ما” بين الموت والحياة، وهذه الحالة يمكننا أن نسميها بالبرزخ العام أو الممتد، وهنا تصبح المحكومية مجرد سعي إلى الامتناع عن الفعل والظهور، أو تقليص لملامح الحياة؛ حتى لا تصطدم بالحكمانية.

وهكذا، فإذا كان برزخ الحكيم هنا يحد من علاقة الحكمانية الشهريارية بالعالم، فإنه بالمقابل يضع قيدًا أشد على المحكومية فهو لا يحظر عليها امتلاك فعل بعينه فقط، بل يقلص قدرتها على الفعل بصفة عامة، ويصبح لدينا حكمانية “موهومة” في علاقتها بعالمها ومفصولة عنه، مقابل محكومية تجبر على الانحصار في “برزخ” يقلص نطاقات الفعل والحياة إلى أقصى حد ممكن، وفي النهاية فإن كل من الوهم الحكماني والبرزخ المحكومي يعتمد استمرار أحدهما على بقاء الآخر، وهي نتيجة قد لا تختلف كثيرًا عن الوضع النهائي الذي تفضي إليه “الليالي” ولكنها تتضمن توزيعًا مباينًا للوضعيات فمقابل محاولة إدخال الحاكم إلى برزخ التأجيل في الليالي سنجد في “بارب بلو” أن المحكوم هو من يتوارى بصورة شبه تامة داخل البرزخ العام. غير أن الفارق الأكثر جذرية هنا هو استعادة الحكيم بوصفه من شيد هذا العالم ولذلك فهو يقف خارج حدود كل من البرزخ والوهم معًا على نحو يسمح له بإتاحة شق طريق يربطهما.

وهنا ينبغي أن نلاحظ أن هناك مسارين على الأقل للخروج من البرزخ، أولهما هو العودة إلى نفس نمط الحكمانية الذي كان قائمًا قبله، والثاني هو الخروج تجاه نمط آخر من الحكمانية يتجاوز ما كان سابقًا. والفارق بين هذين المسارين هو ما يمثل الاختلاف الأساسي بين اقتراحات “بارب بلو” و”العشرة الطيبة”. وهو ما سنحاول مناقشته في الفقرات القادمة.

ولنتوقف أولاً للتفكير في الأصل الفينومينولوجي للعلاقة بين البرزخ والوهم، وكيف يمكن أن يتلاقيا ليشكلا ثنائية مترابطة قادرة على إعادة إنتاج نفسها. وبداية فمع أن البرزخ قد يبدو وكأنه حالة من حالات “التأجيل” فحسب إلا أن الفارق الأهم بينهما هو أن التأجيل ينصب عادة على “فعل” بعينه مما قد يؤدي إلى تعطيل أفعال أخرى، أما البرزخ فهو ظاهرة تبدأ إما من التعطيل أو التأخير المتعلقين بالفعل.

ونعني بالتعطيل إعاقة صدور الأفعال التالية نتيجة لتأجيل هذا الفعل (وهو ما نجده في حالة شهريار الذي عندما قرر تأجيل قتل شهرزاد أدى هذا إلى تعطيل صدور كل أفعال القتل الأخرى الممكنة التي كان يفترض أن تتلو هذا الفعل)، أما التأخير فهو إعاقة ظهور نتيجة فعل أو أفعال بعينها على نحو يوسع أو يمدد المسافة الفاصلة بين “الفعل” و”أفقه”، أي أن الأمر يتعلق هنا بتأخير ظهور ما يفترض أن يفضي إليه الفعل داخل الحدث (وهو ما نجده في “بارب بلو”، حيث إخفاء الضحايا يؤدي إلى تأخير الأفق أو النتيجة المفترضة لفعل أو أمر قتلهم، وهذا التأخير يتم تعويضه أو مواراته بـ “الوهم”).

هذا عن النقطتين اللتين يمكن أن تبدأ عندهما ظاهرة البرزخ، أما الحالة العامة لهذه الظاهرة فتجمع عادة بين التعطيل والتأخير، فمثلاً تأخير أفق الفعل الذي استحدثه الحكيم بوبولاني في “بارب بلو” من خلال إخفاء الضحايا، أدى بدوره إلى تعطيل صدور مجموعة كبيرة من أفعال هؤلاء الضحايا.

وهكذا، فالبرزخ يشكل وضعًا متعثرًا بين حالتين؛ الأولى لا تكاد تنتهي، والثانية لا تكاد تبدأ، أي أن البرزخ يبدو بمثابة فجوة داخل ما يفترض أنه سلسلة متصلة من الاحداث أو الأفعال، إذ في أحد طرفيها يوجد فعل تم تعطيل ما يليه؛ أو تم تأخيره عن الوصول إلى أفقه أو حدثه النهائي فظل اكتماله معلقا، وعلى الطرف الآخر يوجد فعل آخر أو حدث نهائي تم إعاقته عن الظهور لأن الفعل الذي يستهله لم يصدر بعد أو لا يزال قيد الاكتمال.

وعلى هذا النحو فالبرزخ الصادر عن “التأخير” هو بالأساس حالة مشتقة من “أفق” العلاقة التي تربط الفعل غير المباشر بالحدث، ونعني هنا بـ “الفعل غير المباشر” ذلك الفعل الذي لا تظهر نتيجته داخل الحدث إلا فيما بعد، وما دام هذا الفعل تفصله مسافة يمكن حسابها عن الحدث المتوقع، فنحن أمام الحالة العامة للفعل غير المباشر، ولكن عندما سيبدو أن هذا الحدث المنتظر قد تجاوز أي مسافة يمكن حسابها فإن الفاصل بين الفعل ونتيجته أو حدثه الذي يكمله يتحول إلى حالة خاصة للفعل غير المباشر وتلك الحالة هي ما نطلق عليها برزخ أفق الفعل.

ويتميز البرزخ أيضًا بأنه حالة مقيدة للفعل حسب درجة امتداده وانتشاره (على سبيل المثال البرزخ الكلي الذي يوصف بأنه يقع بين هذا العالم والعالم الآخر يمتاز بتقييد كلي للفعل).

أما الوهم، فهو يرتبط بالتلاعب في العلاقة بين الفعل المباشر والحدث الذي يستهدفه عبر التلاعب بمكونات الحدث نفسه، وهو ما يتم عبر النمطين الفينومينولوجيين للحدث، أي نمط الظهور، ونمط الحضور. والنوع الأول من الوهم (وهم الظهور) يعتمد على الحيلة بوصفها مجموعة من الأفعال التي تعيد ترتيب ما يكون في الحدث بحيث أنه عند صدور “الفعل” الذي تستهدفه الحيلة سيجد في الحدث ما يشبع قصدية فاعله ويقنعه أن النتيجة المرجوة قد تحققت (على عكس ما هو واقع فعليًّا) بحيث يتوقف عن محاولة إعادة تكرار أو إكمال الفعل، أو يشرع في إصدار فعل آخر قد تكون نتيجته الواقعية في الحدث عكس ما كان يستهدفه.

أما النوع الثاني (وهم الحضور) فهو يستهدف الفاعل أكثر مما يستهدف فعله، وأبسط أشكاله هو الحكاية الكاذبة التي تستهدف إقناع الفاعل –مثلا- بوقوع حدث ما (بينما الأمر خلاف ذلك) بحيث يشرع الفاعل نفسه في الكف عن الفعل أو تبديل الفعل الذي كان يقصده بفعل آخر.

وكل اصطناع لحالة من حالات الوهم ترتبط بوجوب الكف عن تلك الأفعال التي من شأنها أن تكشف هذا الوهم بوصفه كذلك، وعندما يقترب هذا الكف عن الفعل من أن يصبح كفًا شاملاً نكون أمام حالة البرزخ التي تستحدث خصيصًا للحفاظ على حالة وهم مصطنعة.

وهكذا، فاصطناع الوهم وحفظه يرتبط أحيانًا باصطناع برزخ مرتبط به على النحو الذي لاحظناه في العالم الذي يقدمه أوبريت “بارب بلو”، حيث حيلة “وهم الظهور” التي تستهدف إخفاء “المحكومين” عن الحاكم ترتبط باصطناع برزخ يحفظ استمرارية هذا الوهم الحكماني.

وهذه الحالات التي يتلاقى فيها الفعل داخل الحدث مع عمليات التأجيل والتعطيل والتأخير تشكل ما يمكننا اعتباره الأرض الفينومينولوجيا الأساسية لمعية الفاعلين داخل الظاهرة الاجتماعية، فمثلاً يأتي الوهم المتولد عن هذه العمليات بوصفه ما يكمن خلف ظاهرة “الاغتراب” التي يكرس لها تيار من التحليل الاجتماعي المتكئ على الخط الواصل بين هيجل وفويرباخ وماركس، بينما لا ترى الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا في البرزخ إلا حالات ثقافية معطاة بذاتها! *9

وكما ذكرنا فهناك نمطين للخروج من البرزخ، الأول هو تجاوزه إلى ما بعده، وهنا يتحول البرزخ إلى جسر أو منصة عبور من وضعية إلى أخرى أو حتى من عالم إلى آخر، أما الثاني فهو العودة إلى ما قبل البرزخ وهو ما يتحقق من خلال حالتين، أولهما هو إكمال تلاقي الفعل بأفقه (على سبيل المثال إذا مات ضحايا البرزخ في حكاية بارب بلو فسيتلاشى البرزخ مع موتهم)، والحالة الأخرى هي إبطال قدرة الفعل على التلاقي مع أفقه من خلال نفي هذا الأخير (وهو ما نجده في بارب بلو عبر خروج الضحايا من مخبئهم إلى العلن)، وفي هاتين الحالتين سيبدو البرزخ وكأنه كان مجرد تعطيل مؤقت أو حالة اعتراضية أدت إلى تأخير ظهور حدث بعينه.

ومن المثير أن نحاول تتبع المسار الجينالوجي لاقتراح الوهم والبرزخ الذي يقدمه أوبريت “بارب بلو”، والذي يبدو أنه يبدأ من قصة “سي أوزير” التي تعرضنا لها سابقًا، فقد ترجمت مجموعة قصص “الساحر سيتنا” إلى الآرامية في القرن الخامس ق.م 10*، وفي نفس الفترة تقريبًا ظهر في مصر مخطوط آرامي حول “حكم أحيقار”11*، الحكيم الأشوري، والذي يتضمن إشارة بسيطة حول صراعات الحكيم/الحكيم التي تؤدي إلى إصدار الحاكم أمرًا بقتل أحيقار، ولكن السياف بدلا من ذلك يخفيه في داره، أو فلنقل أنه يدخله إلى البرزخ، ويوهم الحاكم أنه قتله تنفيذًا لأمره، أما النسخ السريانية التالية من هذه الحكاية والتي تعود مخطوطاتها إلى القرن الثاني عشر وما بعده12*، فهي تستعيد أحيقار من برزخه ليتصدى لصراع بين حاكمي أشور ومصر على نحو تستحضر تفاصيله وموتيفاته بعضًا مما جاء في قصة “سي أوزير” ولكنها خلافًا لنمط الفعل السحري الذي قد يشوب هذه الأخيرة تميل تماما لنمط الحيلة التي تستحدث وهم الحاكم وبرزخ المحكوم معًا، وخلافا لخروج “سي أوزير” من هذا العالم إلى برزخ العالم الآخر ثم العودة، فإن أحيقار يخرج من مؤسسة الحكم إلى برزخ السجن ثم يعود إلى مؤسسة الحكم مرة أخرى، وهو ما يضعنا أمام جوهر الاقتراح المختلف الذي يقدمه أوبريت “بارب بلو”، فرغم أن الحاكم هو المستهدف بالوهم هنا أيضًا، فإن المحكوم لا الحكيم هو من يدخل البرزخ تمهيدًا لاستعادته، بينما الحكيم لا يغادر مؤسسة الحكم أبدًا ليصبح في النهاية قادرًا على قيادة الحاكم والمحكوم معًا تجاه “الخروج” من ثنائية البرزخ والوهم.

ومثلما يتم وضع معضلة البرزخ والوهم في قصة أحيقار أمام الحاكم ليصبح صاحب القرار في كيفية الخروج من البرزخ سواء عبر قتل الحكيم أو إعادته إلى مؤسسة الحكم، فإن “بارب بلو” يفعل نفس الشيء ويعيد الأمر برمته إلى الملك بوبيتش الذي يستخدم سلطاته الباطشة في التهديد بقتل وسجن كل من لا يرضى بالحل الأخير الذي يقضي بزواج الضحايا ببعضهم البعض، وهو ما يعني أن الخروج من البرزخ هنا يأتي عبر العودة إلى ما كان قبله، أي إلى الحاكم بوصفه موقع مؤسسي، ومن ثم ستبدو مناورة البرزخ والوهم بأكملها وكأنها لم تكن تهدف سوى إلى تخفيف وطأة حضور الحاكم بوصفه شخصًا يسعى إلى ما يخصه، وهكذا فإن العودة إلى قصة أحيقار تقدم هنا ما يتوازى مع قصة “الملك يونان والحكيم رويان” حول ضرورة وظيفة الحكيم من منطلق ثنائية الضرر والنفع المباشرين لصراعات الجماعة والدولة، بحيث سيبدو أن “بارب بلو” يحاول مقاومة نمط الحكمانية الذي طرحته “ألف ليلة” عبر العودة إلى نمط أقدم تم جلبه من أمثولة “أحيقار”.

أما في “العشرة الطيبة”، فإن اقتراح الحل الأخير يأتي على لسان إحدى الضحايا (الفلاحة ست الدار) بينما لا يجد الحاكم أمامه سوى أن يقره مصرحًا في النهاية أنه لا يفهم ما يدور (والله افندم أنا موش فاهم حاجة أبدا)13*، وهنا نصبح أمام ما يشبه تجريد الحاكم من خياراته على نحو يستحضر صيغة الملك الذي يملك ولا يحكم!

إن المقارنة بين تتابع وفحوى مشاهد “بارب بلو” والتمصير الذي قدمه محمد تيمور في العشرة الطيبة قد لا تضع أمامنا سوى عددًا قليلاً من الاختلافات التي تتعلق بالتيمة والحبكة والشخصيات، وتحديدًا فيما يتعلق باختيارات الأسماء وإسباغ بعض الملامح على شخصيات بعينها، وابتكار مشهد خاص باجتماع السناجق (الحكومة)، بالإضافة إلى الاندفاعات المتباينة التي كانت تقدمها أغاني بديع خيري، وصولاً إلى طريقة تركيب الحل النهائي الذي يتباعد فيه حضور الحاكم إلى الخلفية.

ولكن رغم المساحة المحدودة كميًّا لهذه الاختلافات فقد كانت جسرًا نقل العمل من فضائه القديم إلى فضاء آخر أكثر ارتهانا للحالة المصرية وقتها، فمثلا تحول الأمير بارب بلو إلى المملوك “حمص أخضر” (وهو لقب ساخر أطلقه المصريون على الأمير “قشتمر” نائب السلطان المملوكي في القرن 14) بينما تحول الملك بوبيتش إلى الوالي أبو زعيزع، مما أتاح للصراع الدرامي هنا استحضار نظام الحكم المزدوج “المملوكي/العثماني” الذي شهدته مصر منذ مطلع القرن السادس عشر ومثل واحدة من أسوأ فترات تاريخها، وهو ما نجد إشارات واضحة له في مشهد اجتماع السناجق بالوالي الذي يقدم تصويرًا بالغ السخرية والجذرية لفساد مؤسسة الحكم حيث كل مسؤول يفعل بالضبط نقيض ما يفترض أنه وظيفته المؤسسية، وقد استغرقت نهاية هذا النظام تمامًا قرن كامل منذ مذبحة المماليك (1811) وصولاً إلى تحول مصر إلى سلطنة في 1914، وهذا التاريخ تحديدًا يمكننا اعتباره نقطة مفصلية في تحول مسار ما يمكن تسميته بـ “الخروج المصري إلى العالم” من النمط الذي شهده القرن التاسع عشر إلى النمط الذي أنتج عالم “19”، وفي هذا الإطار فقد كانت ثورة “1919” مجرد محاولة للتصدي إلى ما كان يعترض هذا المسار.

وإذا كانت هذه الملاحظات تفسر لماذا كان يتعين على صناع “العشرة الطيبة” إزاحة أو قلقلة اقتراح “بارب بلو” ورفض العودة إلى الهجوع تحت ظل الحاكم، فإن هذا يضعنا أمام سؤال آخر يتعلق بإزاحة الحكيم عن التصدي بمفرده للحل الأخير. وهو ما يمكن إرجاعه إلى استبقاء “العشرة الطيبة” لأيديولوجية “الليالي” في التعاطي مع الحكيم بوصفه لا يكتسب قيمته إلا من خلال مساندة “الرجل، أو الإنسان الصغير”، وبالإضافة لذلك فإن لعبة الأسماء تقدم هنا بعض التلميحات أيضًا، فتحول اسم الحكيم من “بوبولاني” إلى “حزنبل” يستدعي إلى الذهن اسم “ابن زنبل الرمال” وهو حكيم ومؤرخ عمل مع النظام المملوكي وعاصر دخول العثمانيين مصر وعمل تحت رايتهم، وهو ما قد يلمح إلى تشكك “العشرة الطيبة” في طبيعة دور الحكيم الذي يتعاطى مع تحول الأنظمة.

ولكن من جهة أخرى، فكما أقام “بلوبيرد” حوارًا مع حكاية “أحيقار” فيما يتعلق بدور الحكيم، فيبدو أن العشرة الطيبة قد أقامت حوارًا أقل وضوحًا مع نص آخر ذي طبيعة مختلفة، ففي عام 1879 تم نشر كتاب “قصة أبي علي ابن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل منهما من نوادر العجائب وشوارد الغرائب” تأليف: مراد أفندي مختار (فيلسوف القرى والأمصار كما يصفه غلاف الكتاب)14*، وهو نص يستعيد قصة “كتاب تحوت” ويذهب بها إلى أقصى مدى ممكن، فهنا نجد أن كتاب –أو حتى كتب- الحكمة الشاملة يتم استعادته إلى العالم بنجاح هذه المرة، والصراع بين الحكيمين (الذي يرافق ظهور الكتاب عادة) ينتصر فيه ابن سينا على شقيقه، مثلما يتغلب على كل حاكم يتصدى له عبر قدرته –السحرية- على طمس الفاصل بين الحضور والظهور، فالحكيم هنا يملك من الحكمة ما يجعله قادرًا على أن يخلق من العدم جيوشًا تحارب الجيوش الحقيقية، وأن يبني في لمح البصر مدنًا حقيقية يعيش فيها الناس، أي أننا هنا أمام الحكيم/الحاكم الذي يستدعي شيئًا من الحلم الأفلاطوني، ولكن في النهاية تستدعي هذه القوة المتوهمة برزخها الخاص، فعندما يحين موت الحكيم تفشل العملية التي رتبها لإعادة نفسه إلى الحياة من جديد نتيجة خيانة أحدهم ليظل معلقًا إلى الأبد في برزخ بين الحياة والموت، أما حكمته فتنمحي معه وترفع من هذا العالم. ومن ثم فهذا النص الفريد يؤكد مرة أخرى على أن الرهان على الحكيم والحكمة بالمفهوم القروسطي لا يفضي إلا إلى طريق مسدود، أو بالأحرى فهو طريق يحمل المراهن والمرتهن إلى برزخ آخر بدلاً من أن يقوم بفض البرزخ القائم، والطريف أن “العشرة الطيبة” في إحدى إضافاتها القليلة على نص “بارب بلو” تقدم مونولوجًا شديد المرارة والسخرية على لسان “حزنبل” يستعرض فيه مسارًا مماثلاً لهذا الرهان، والذي لم يفضي به إلى أي شيء في صراعه المكتوم ضد حاكمه (حمص أخضر).15

– وعلى هذا النحو ربما يمكننا تفهم خيارات “العشرة الطيبة” في رفض الخروج من ثنائية البرزخ والوهم عن طريق العودة إلى ما يقع تحت ظل سلطة الحاكم بشكل بات، وكذلك حرصها على عدم تفرد الحكيم في شق طريق عالم ما بعد البرزخ، وهو ما تم عبر إسناد اقتراح الحل الأخير على لسان “ست الدار”، إحدى الضحايا الناجيات من البرزخ، والفلاحة المشاكسة التي يزدريها الجميع تقريبا، وبذلك تتوسع ثنائية الحاكم/الحكيم لتشمل المحكوم أيضًا.

ومع هذا فربما ستبدو العشرة الطيبة وكأنها تقضم أكثر مما تستطيع بلعه، فالنقد الذي وجهته لمؤسسة الحكم يتجاوز بكثير محاولة تسوية رغبات الحاكم بوصفه شخصًا بغرض إعادته إلى دوره الوظيفي كما نجد في بارب بلو، ومن ثم فالحل الذي يطرح هنا –أيا كانت التعديلات في تركيبته- لا يمس إشكالية فساد مؤسسة الحكم التي تم فضحها، وهو ما يجعل حالة الوئام الشامل التي تطرحها “العشرة الطيبة” في نهايتها مجرد لحظة عارضة، قلقة وغير مستقرة، بحيث قد يصبح الخروج من البرزخ هنا محض فجر كاذب!

وبالطبع يمكننا التفكير أن صناع العمل كانوا مندفعين بروح عالم 19 إلى اعتبار استعادة بعض السواء في مثلث “الحاكم/الحكيم/المحكوم” مجرد بداية أو خطوة أولى سيعقبها طريق طويل، ولكن المفارقة التي لا نستطيع تجنبها هو أنه بعد مرور أكثر من قرن على تقديم العشرة الطيبة وتبشيرها بالخروج من برزخ العصور الوسطى، لا زلنا نتنادى بين الحين والآخر أننا لم نخرج بعد من هذا البرزخ، وأننا ننكمش أمام العالم بدلاً من أن نذهب إليه كما راهنت “19”، والأكثر تفاؤلاً يرددون في كل مرة أننا في هذه المرة فقط قد بدأنا طريق الخروج!