في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

تزخر الثقوب بالاحتمالات. لا يسعنا إلا تخيُّل ما الذي كان يملؤها قبل إفراغها، وكيف انتهت إلى لا شيء عوضًا عن شيء ما. حالها حال المِشكال [ أنبوب مرايا يحتوي خرز ملون،وغيرها من الأشياء الملونة الصغيرة.المشاهد ينظر من إحدى الأطراف ويدخل الضوء من الطرف الآخر،منعكساً من على المرايا]، فالصور التي تحتوي على ثقوب تتغير دائمًا. مثل التاريخ أو الفن، لا نهاية للثقوب. يلجأ علماء الآثار إلى استعمال تحليل التربة لاكتشاف الحفر [الثقوب] المستخدمة لإقامة الأعمدة؛ إحدى العلامات التي تدلّ على مستعمرات خَلَتْ. في الكولوسيوم، لا يتوقفون عن التنقيب في المجاري [وهي نوع من الثقوب أيضًا] بحثًا عن أشياء ظن الرومان أنها غير جديرة بالتأريخ. تترك الثقوب مساحةً لتنبؤ المستقبل والماضي أيضًا.

لا يمكن أن تُحصى أعداد الثقوب [أيضًا: الفراغات، أو الأجزاء المفقودة] في أرشيف المتاحف والمكتبات. بعضها صنيع ديدان الكتب والعَثّ، إلا أن بعضها الآخر متعمّد، صنيع البشر. هذه الثقوب، باعتقادي، أهم أجزاء في تلك الأرشيفات، رغم أن هذه “الأجزاء” مفقودة. إنها مفارقة الثقب؛ إذ يشير، بالغياب، إلى أهمية الغائب. ذلك الجزء لم ينتقل إلى مكان معلوم، وإنما نفد، أو اختفى. عانى الفلاسفة كثيرًا جرّاء هذا السؤال: هل الثقب شيء أم لا شيء إطلاقًا؟

في كتيّب فني يحمل عنوان نظرية الثقب (2002)، يطرح الفنان الأميركي ويليام پوپ.ل مفهومه عن الثقوب. تحتوي أوراق الكتيّب، التي جُمعت معًا عن طريق ثقبها ومن ثم ربطها بخيط حديدي حلزونيّ الشكل، إلى جانب الأعمال الفنية، على ملاحظات مكتوبة بخط اليد [بين قوسين في النص أدناه]، كما أن السطور مشطوبة في بعض المواضع، ما يخلق ثقوبًا [فراغات] أخرى داخل تلك الصفحات. في هذا النص الهجين، بين الشعر والمانيفستو، يتبنّى پوپ. ل مفارقة الثقب:

تفترض نظرية الثقب

وجود احتمالات

رغم أنف اللاشيء

ويستنتج ما مفاده:

… مثل هذه النظرية

لا يمكن أن تكون إلا نتاج قريحة شخص

حالته السياسية

عبارة عن

أن يعيش نقصًا ما.

(…) تشتبك نظرية الثقب مع النقص

على امتداد حقول الاقتصاد والثقافة

والسياسة.

ويضيف سطرًا مكتوبًا بقلم رصاص، عُلّم باللون الأصفر، يقول فيه: (في النقص يكمن كل شيء).

***

بعض أقدم الثقوب المتعمدة في أرشيفات ومجموعات المتاحف الفنية استُخدمت لابتكار أعمال فنية جديدة. يمكن للثقوب أن تكون ولّادة. حسب تكنيك يُعرف بالتثقيب، اعتاد الفنانون أو مساعدوهم خَرْم ثقوب على امتداد خطوط رسوماتهم، ثم مدها فوق سطح آخر، ليرشّوا اللوحة المخرومة بالفحم أو مسحوق الطبشور الأسود، وينسخوها على ورقة أخرى، أو جدار، أو على قطعة قماش. أحيانًا، لجأ بعضهم إلى خلق نسخة وسيطة، ورقة بيضاء مثلًا، تُوضع تحت النسخة الأصلية حتى تُثقبا معًا، ثم تحل محل الأصلية مرجعًا للنسخ، كي لا تتسخ اللوحة الأصلية بالفحم أو تعريضها لخطر التلف عند تكرار عملية النسخ.

من المرجح أن تكنيك التثقيب ابتُكر في الصين خلال القرن العاشر، حيث عُثر على أدلة للوحات مثقوبة في كهوف الألف بوذا في منطقة دُنْهَوانْ. استُخدمت تلك اللوحات لطباعة الجداريات، إلا أن ذلك لم يكن الغرض الوحيد منها، إذ استُخدمت أيضًا تلك القوالب الورقية المثقوبة لطباعة أو رسم أنماط متكررة عن طريق نسخ تصميم أو رسمة معينة على نحور متكرر. يُعتقد أن هذه الممارسة عبرت طريق الحرير وصولًا إلى إيطاليا بعد عودة ماركو پولو إلى البندقية عام 1295، وجاء ذكرها للمرة الأولى في أوروبا نحو عام 1390 على لسان الرسام الإيطالي تشينّينو تشينّيني، الذي زكّاها عند الحاجة لرسم أنماط متكررة في أثناء تطريز الديباج.

( بوذا، قالب ورقي صيني (926 – 975 م). بإذن من أمناء المتحف البريطاني).

انتشر تكنيك التثقيب على نطاق واسع في عصر النهضة الإيطالية، واستُخدم لطباعة الرسومات الأصلية على الجبس الرطب فوق الجدران المزركشة. عُرف عن الفنان رفائيل (1484 – 1520) اتباع أسلوب التثقيب في مشغله، وكشفت رسوماته الأصلية الباقية إلى الآن عن ثقوب خُرّمت على امتداد الخطوط الرئيسة فيها، كما تُظهر استخدامه لوجهَيْ اللوحة أثناء عملية النسخ، مع اختلاف أماكن الثقوب في كل وجه، لأنها قد تتداخل أحيانًا مع خطوط رئيسية أخرى، ما يسمح بنقل الأصل على أكمل وجه. من الجدير بالذكر أنه رغم مشارفة الرسومات على التمزق بسبب الثقوب، فقد حافظ مشغل رفائيل حافظ على سلامة لوحاته المخرومة.

( رفائيل، الرعاة يتعبّدون (1499 – 1501 م)ـ متحف أشموليان، جامعة أكسفورد).

( رفائيل، الرعاة يتعبّدون (1499 – 1501 م)ـ متحف أشموليان، جامعة أكسفورد).

( رفائيل، سكتش لرأسَيْ وأيادي رسولَيْن للمسيح (1519 – 1520 م). متحف أشموليان، جامعة أكسفورد).

تركت الدبابيس المستقيمة ومختلف أدوات التثقيب آثارها في الكتب القديمة أيضًا، إذ تشير تقديرات مكتبة بودليان في جامعة أكسفورد أن بعض المواد المثقوبة في مجموعتها وأرشيفها تعود إلى القرن الخامس عشر. قبل اختراع المشابك والدبابيس المعقوفة، استُعملت الدبابيس المستقيمة لإصلاح الأغلفة وربط مجموعة من الأوراق معًا، بالإضافة إلى استعمالها على نطاق واسع كأداة لتذكير القراء أين وصلوا في قراءة كتاب معين، ومساعدة الكتّاب على تحرير مخطوطاتهم. على سبيل المثال، عُرف عن جين أوستن استخدامها الدبابيس المستقيمة لإلحاق مجموعة من الأوراق تحتوي على نصوص جديدة في مواضع مختلفة من مخطوطة روايتها “عائلة واتسون”. ولم تقتصر استعمالات الدبابيس المستقيمة على ما سبق، بل شقت طريقها إلى كتب الأطفال حيث استُخدمت لتشير إلى حروف أو كلمات مهمة لتنبيه مَن في طور تعلم القراءة من بينهم. لاحظت پاتريشا كراين، المؤرخة المتخصصة في كتب الأطفال، أن “المُطالِع لكتب الأطفال القديمة قد يصادف غير مرة صفحات ثقوبها ما تزال ظاهرة للعيان”. تشير الثقوب إلى أمر مهم وضروري، مع أنها علامةٌ على غيابه.

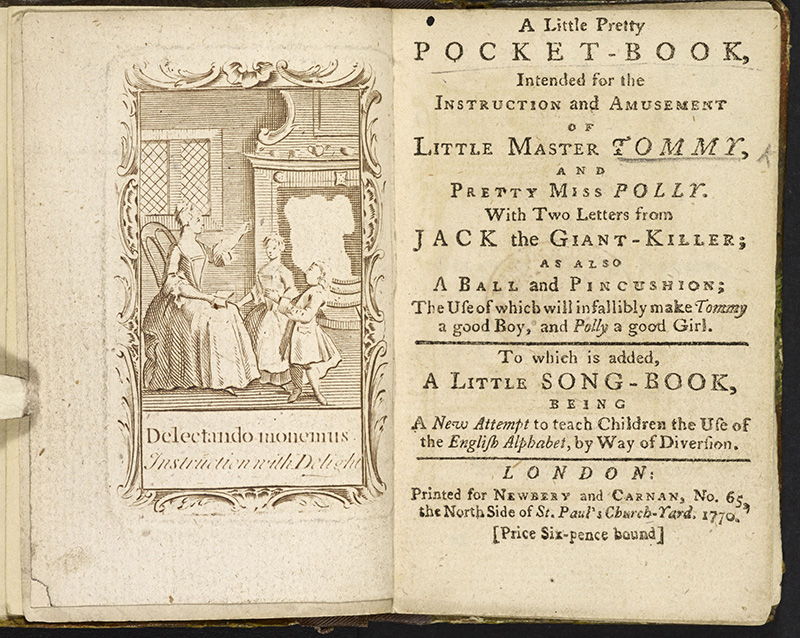

من خصال الدبوس المستقيم أنه متواضع؛ أداة واسعة الاستخدام، وبمتناول الأيدي في كل أنحاء أوروبا بحلول نهايات القرن السابع عشر. أيدي السيدات والفتيات خصوصًا، اللواتي ارتدينه فوق رؤوسهن واستعملوه للحياكة. إلا أن كارولاين دوروسِل ميلِش، العاملة لدى مكتبة فولجر شيكسبير، تؤكد أن العثور على دبوس مستقيم داخل كتاب ليس دليلًا قاطعًا على أن ملكيته تعود إلى امرأة. مع أن النساء في ذلك العصر كُنَّ أبرز مستهلكي الدبابيس المستقيمة، لكنّ ذلك لم يمنع الرجال من استخدامه أيضًا، ومنذ الصغر. بيعَ مع كتاب جون نيوبيري “كتابُ جَيْبٍ حلو وصغير”، المخصص للأطفال والصادر في القرن الثامن عشر، وسادة دبابيس ملونة بالأحمر والأسود، على الفتيات أن يغرزنها بالدبابيس في المكان المناسب كلما ارتكبن فعلًا حسنًا (أو سيئًا). أما بالنسبة للفتيان، بيع مع الكتاب أيضًا كرة ملونة بلونين، خصصت كذلك لغرز الدبابيس في المكان المناسب كلما ارتبكوا فعلًا حسنًا أو سيئًا. تَعِدُ الصفحة الأولى من الكتاب الأهالي أن هذا التمرين التعليمي داخله سوف يجعل، بما لا يدع مجالًا للشكّ، “من سعيد طفلًا حسنًا، ونعيمة فتاة حسنة”.

الصفحة الأولى من كتاب “كتابُ جَيْبٍ حلو وصغير” (1770)، للمؤلف جون نيوبيري. بإذن من أمناء المتحف البريطاني).

كتاب آخر مخصص للأطفال، صادر نهايات القرن الثامن عشر، جعل من الدبوس المستقيم شخصية مستقلة، وهو “تاريخ دبّوس، يرويه بنفسه”. تقدّمُ الشخصية الرئيسة نفسها على النحو التالي:

“بدأتُ مسيرتي المهنية أحمل معي آمالًا عظيمة، وحظيت بالعديد من الفرص. أمتلك رأسًا أعدّته أيادٍ ماهرة، وزُوّدتُ بنهاية حادة، مكنّتني من تحويل نفسي إلى فرد نافع في هذا العالم”.

ساعد هذا الدبوس المعلمة التي تمتلكه في عملية تدريس طلابها، الأمر الذي كان شائعًا إبان القرن الثامن عشر. يعترف الدبوس في القصة بأنه لم يحظَ في حياته بتعليم رسمي، رغم ذلك “لا أحد يضاهيني في القدرة على إبراز مواضع الجمال في اللغة، وإيضاحها لطالب العلم الصغير. باختصار، المهمة المنوطة إليّ هي تعليم الفتاة الصغرى حروف الأبجدية”، وذلك في إشارة إلى استعمال الدبابيس المستقيمة كأداة لتعيين ما هو مهم. في الصورة المطبوعة قبالة صفحة العنوان بورتريه للدبوس المستقيم، مع أن العثور عليه داخلها قد يستغرق بعض الوقت. كما تظهر في الصورة شابة تجلس إلى طاولة في حجرتها في أثناء محاولتها تقليد رسمٍ لملاك مجنّح. عند التمحيص في الصورة، يتبيّن مركز اهتمامها بوضوح، إذ ترمق هذه السيدة بإعجاب شديد الدبوس المستقيم الذي يثبّت رسم الملاك على المسند.

( صورة مطبوعة قبالة صفحة العنوان، من كتاب “تاريخ دبّوس، يرويه بنفسه” (1798)، للمؤلفة مِس سميثز. هذه الصفحة من مصادر المؤلفة).

تحولت الثقوب إلى فن بذاته بالنسبة لنساء القرن الثامن عشر الأرستقراطيات، وصارت اللوحات والصور المكوّنة من الثقوب بالكامل حرفة شهيرة. الصورة في هذه الحالات هي نتاج اللعب بالضوء والظلال، وصارت تظهر من حين إلى آخر في الكتب. لدى الجمعية الأميركية للأثريات، على أقل تقدير، مجلدان زاخران بصور أبدعها قراء مُلُلٌ بواسطة تثقيب الورق فقط.

( صورة مصنوعة بالكامل من الثقوب (1830 م). تركة السيدة إي. برادزلي لمتحف فيكتوريا آند آلبرت، لندن).

قد يكون البحث عن الثقوب في الكتب أشق من إيجاد إبرة في كوم القش، إذ يصعب جمعها وحفظها مثل الدبابيس. تبقى الثقوب متناثرة، أسيرة صفحاتها الأصلية. حتى سنوات قليلة مضت، لم يعمل أحد على فهرسة الثقوب في مواد الأرشيف، إلا في مناسبات عشوائية، بالإضافة إلى علامات أخرى يتركها القراء، مثل التخطيط تحت الأسطر. لطالما اعتقد جمهور الناس أن الثقوب تقلّل من قيمة الكتب، إلا أن الآثار التي يتركها القراء استرعت اهتمام هُواة جمع النوادر والباحثين منتصف ثمانينيات القرن الماضي. هذه الآثار (مثل تدريبات تحسين خط الكتابة، وقوائم المشتريات، والحسابات الرياضية، ومسودات الرسائل، ووصفات تحضير الطعام)، غير المتعلقة بموضوع الكتاب في معظم الحالات، تكشف عن مساحة لممارسات ارتبطت بالكتب، حتى لو لم تدل على قراءة الكتاب نفسه. في جو من تغير المناخ البحثي، تحظى الثقوب الآن بدلالة جديدة.

الثقوب عنصر أساسي في المبدأ البصريّ الذي سقى بذرة الفوتوغرافيا، إذ إن عبور الضوء من ثقب ومروره بعدسة سيعكس صورة للعالم الخارجي ويطبعها على مادة حساسة للضوء مخفية داخل الكاميرا، النتيجة التي يمكن تكرارها عند وجود فجوة صغيرة في غرفة شديدة الظلمة. يعيد العالم إنتاج نفسه، بكل ما فيه من ألوان وحركة، على الحائط في الداخل. لم يخفَ على ليوناردو دا ڤينشي إعجازية هذه الحيلة الفيزيائية، إذ كتب عنها في “مخطوطة أتلانتكس” (1519 – 1478):

“من يصدّق أن مساحة متناهية الصغر بمقدورها احتواء صور الكون كله؟ (…) إنها ما يقود الخطاب الإنساني نحو الاعتقاد بالأشياء الإلهية.

هنا تتجمّع كل الأشكال والألوان، كلُّ تصويرٍ لكلّ زاوية في الكون قُلّص إلى نقطة.

يا لسحر هذه النقطة!”

انعكست نقطة الضوء تلك في أعمال ليوناردو الفنية. في الثقب، رَسَمَ الكونُ نفسه. بدا الأمر كما لو أن العالم على مدّ البصر صُبَّ في غربال وخرج من الجهة الثانية في أنقى صورة ممكنة.

بعد مرور نحو 5 آلاف عام، اعتمدت نظرية رولان بارت حول قوة الفوتوغرافيا أيضًا على الثقب. في عمله Camera Lucida (الصادر عام 1980)، يعين بارت كلمة لاتينية لتعبّر عن التأثير الشخصي والحاد للصور، وهي پونكتوم (punctum). يصف الپونكتوم على النحو التالي:

لا تتوفر في الصورة تلك العناصر العاطفية والجارحة برغبة من المصوّر، بل دائمًا ما تكون طارئة، عَرَضيّة بحسب بارت. ليس ما يسترعي انتباه بارت في صور عديدة شهيرة معناها العام، مثل أهوال الحرب، أو الحب العائلي، أو سبقٍ حصري للمصوّر. الپونكتوم شيء صغير، غير مؤثر في المشهد، ومن المرجّح ألا يلحظه المصوّر، بل على النقيض، فهو يخاطب خبرات المُتلقّي الشخصية وذكرياته مباشرة. يُشير بارت إلى أظافر شخص في صورة ما، أو القلادة التي ترتديها إحداهنّ. هذه هي الأشياء الصغيرة التي تُرسل سهامها لتخترقنا، فيخلق المصوّر بها ثقوبًا لدى المتلقّين.

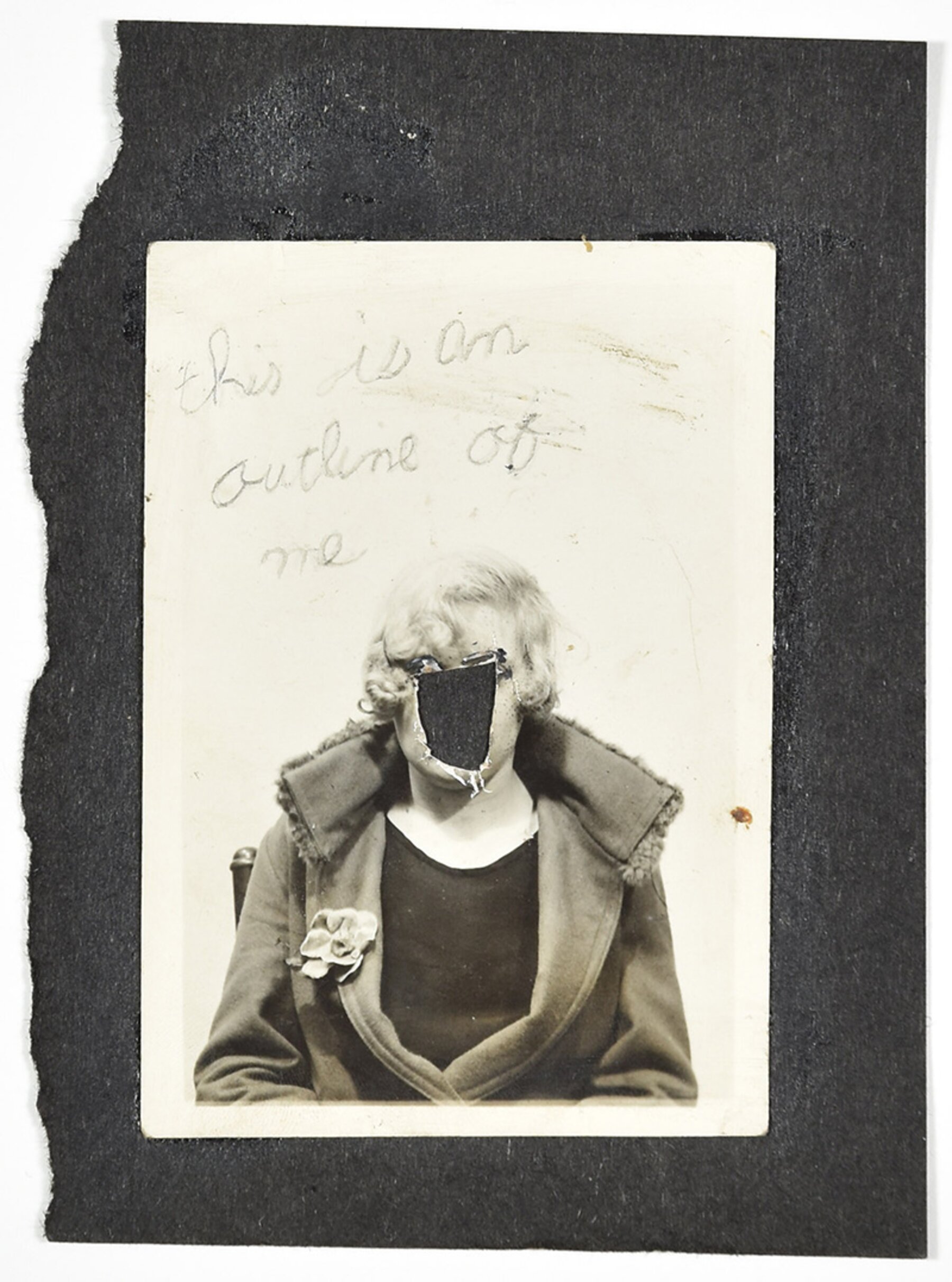

أحيانًا، قد تكون الصورة قوية ومؤثرة جدًّا، ومن ثم تُثقب، كما لو أن الأمر محاولة لتخفيف تلك القوة. تزخر الألبومات العائلية بالعديد من الثقوب على شاكلة وجه مقصوص، وآخر ممزق أو ممحيّ. تتضمن هذه الصور في بعض الأحيان وصوفًا بسيطة مثل “الصورة أدناه تُظهرني” أو “طُلِب قَصُّه”، لكنّ الثقوب غير المصحوبة بوصوف لا تقلّ عنها تعبيرية. توثّق صورة ما سيدتان تترافدان دراجة هوائية، إلا أن ثقبًا صغيرًا، غير منتظم الأبعاد، أزاح رأس إحداهما، دون أن يرافقها وصف إلا من الخلف، حيث ختمُ المصوّر وتاريخ التقاط الصورة “24 يوليو 1940”. تُرى، من تلك السيدة؟ هل كان امّحاؤها قرارًا لحظيًّا أم تدريجيًّا؟

وفي مثال آخر، تتهيأ للصورة فتاة صغيرة ترتدي فستانًا، إلى جانب ولد أكبر منها في السن يضع يديه خلف ظهره بكل أدب، ورأسه مقصوص بعناية فائقة. من المفترض أن يكون الثقب ذا طبيعة تدميرية وطمسيّة، لكنه عوضًا عن ذلك يجذب الانتباه، مثل ماء يتساقط من فتحة [ثقب] أنبوب المجاري.

“الصورة أدناه تُظهرني”، بإذن من متحف الفنون الجميلة في هيوستن.

“الصورة أدناه تُظهرني”، بإذن من متحف الفنون الجميلة في هيوستن.

الدراجة الثنائية، منياپولس، يوليو 1940. بإذن من متحف الفنون الجميلة في هيوستن.

صبي وفتاة. بإذن من متحف الفنون الجميلة في هيوستن.)

*عن الترجمة العربية للكتاب. “الغرفة المضيئة (تأملات في الفوتوغرافيا)”، رولان بارت، ترجمة هالة نمَّر، مراجعة أنور مغيث، صـ29. صادر عن المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010.

مؤخرًا، حازت مجموعة محددة من الثقوب على اهتمام الفنانين والكتّاب. خلال الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية إبّان الثلاثينيات، وثق مجموعة من المصورين المعينين من قِبل إدارة الحفاظ على المزارع – وهي وكالة فيدرالية أسستها حكومة الاتفاق الجديد وقتها – أثر العوز والهجرة على العمّال، ونتج عن ذلك عشرات الآلاف من الصور. التُقطت هذه الصور في البداية للدلالة على حاجة الناس لبرامج الدعم الحكومي، ومن ثم للاحتفال بنجاح مثل هذه البرامج. لكنّ روي سترايكر، رئيس قسم البيانات في تلك الإدارة، ثقب كل الصور التي لم تخدم ذلك الهدف، قبل تحميضها. رُفضت 68 ألف صورة من أصل 145 ألف، ثُقب منها 4200 صورة. استُخدم مصطلح “قتل الصور غير المحمضة” لوصف فعلته.

عام 2018، استضاف جاليري وايتتشاپل في لندن معرضًا للصور المثقوبة التي أتلفها سترايكر، واحتوى المعرض على نسخ محمضة وأخرى غير محمضة من هذه الصور، بالإضافة إلى أعمال لفنانين معاصرين استلهموها وتفاعلوا معها. وُصفت إعادة العرض للصور القتيلة هذه في وسائل الإعلام بأنها “عملية تحويل فعلٍ رقابيّ إلى عمل فني مجرد، يستفز الفكر، يتكون من صور جميلة على نحو غريب”. إلا أن المقالات الصحفية لم تنتبه إلى هذه الثقوب بعد المعرض فقط، إذ كتبت عايدة عامر في مجلة Atlas Obscura أن سترايكر “اختار قتل الصور التي تُظهر أناسًا يبتسمون”، مفضلًا صورًا لا تُهادن في إظهار العوز والظروف الصعبة التي عاشها الناس في تلك الفترة. أما في مجلة The Atlantic، اختار ألان تايلور صورًا من تلك المجموعة بناء على شدة غرابتها، وعلق عليها؛ الثقوب التي يبدو شكلها مثل مضرب بايسبول متكسر، أو مثل جسم غريب في السماء، وأخرى تبدو مثل كمامة تعتلي وجهًا كاملًا.

مع أن تلك الصور غير المحمضة قبعت في حفظ مكتبة الكونغرس لعقود، فقد صارت متاحة شيئًا فشيئًا في أثناء رقمنة موادها في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، وسمحت لمقالات مثل آنفة الذكر تصدير الثقوب على أنها دليل ملموس على ممارسة سترايكر الإدارية القاسية. لفتت الثقوب الأنظار تدريجيًّا، وبدأ اللاشيء يتحول إلى شيء ما. في سياق آخر، نفضت مجموعة من القوى الغبار عن نفسها بعد أن راكمته سنين التواري عن الأنظار. في المملكة المتحدة، أدى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في يونيو من عام 2016 إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من منصبه. بعد أشهر، شهد التيار الديموقراطي في ذهول انتخاب دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا. سادت أجواء الارتياب والاستياء. تزامنت إعادة اكتشاف الصور القتيلة مع هذه الأحداث السياسية. الثقوب في تلك الصور كانت ثقوبًا في المجتمع، وهذا المثال من بروباجندا الحكومة الأمريكية في الثلاثينيات، التي أخفت جزءًا من الحقيقة لدعم سردية معينة، يؤكد وجود القوى الخفية التي لا تتوقف عن العمل.

***

تجد صانعة الأفلام والمختصة في النظرية الأدبية ترِنْ تي مِنْهَا أن للثقوب قوة سياسية. في مقالتها “الصورة والفراغ” (2016)، تروي مِنْهَا قصة على لسان صاحبة أطول حكم بالسجن لسيدة في الصين، وهي ناوانغ سانغدرول، الراهبة التبتية التي حُكم عليها بالسجن لمدة 23 عامًا. تقول سانغدرول إن السجّانين الصينيين دأبوا على تزويد السجناء التبتيين بصحف تحتوي على مقالات تكشف دعم القوى الغربية للدلاي لاما والتبت. تعامل السجانون مع تلك المقالات كدليل على إيمان السجناء بالدعاية الغربية وتعرضهم لغسيل الدماغ، لكن السجناء قرأوها على نحو مختلف، إذ أسعدهم احتفاء الصحف بوطنهم. في النهاية، أدرك الحرّاس النتيجة العكسية لتكتيكهم، ما دفعهم للبدء في قص المقالات المتعاطفة مع التبت من الصحف التي يوزعونها. تضيف مِنْهَا:

“رغم الإحباط الذي من المتوقع أن يسببه ذلك القرار للسجناء التبتيين، لكنه لم يمنعهم من الشعور بالفرح كلما رأوا تلك الثقوب الجليّة، لأن كل واحدة منها تمثّل جملة إيجابية قالها أحدهم بحق التبت. لذلك، خَسِرَ الفقدان دلالته السلبية وتحول إلى إقرار بالوجود، واستُقبل الغياب على أنه حضور مُنتَظَر. تُسفر عن الوظيفة الرمزية للملاءة والفراغ نفسُ النتائج؛ فلو سُمح بقراءة تلك المقالات أو قُصت من أماكنها، فإن لها نفس التأثير على السجناء”.

تحتفظ المتاحف والمكتبات بأنواع أخرى من الثقوب أيضًا. على مرّ التاريخ، هنالك آلاف من الفنانين والمؤلفين الذين لم تحظ أعمالهم بالجمع أو الحفظ في الأرشيفات الرسمية. ربما حُكم عليها بعدم الأهمية، أو اعتبرت عَرَضيّة أو على خلاف مع السرديات التاريخية السائدة. ملايين من البشر لم تسجل كلماتهم أو تطبع على ورق، وملايين أخرى لم تتحول أفكارهم إلى كلمات حتى. تلك الغيابات هي بدورها ثقوب في الأرشيف، بدأ بعض المؤلفين المعاصرين الانتباه إليها.

تناولت توني موريسون موضوع الثقوب [أو الفراغات] في الأرشيف، وذلك في مقالتها “موقع الذاكرة” التي كتبتها في أثناء عملها على روايتها “محبوبة” (1987). وضحت موريسون في مقالتها أنه رغم وجود ما يزيد على 100 كتاب خُطّت بأقلام عبيد تحرّروا في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه الكتابات لم تتضمن يومًا الحديث عن الحياة الحقيقية والمشاعر الجوّانية لكتابها. إن تلك المؤلفات الموصوفة زورًا بتبنّيها لسرديات العبيد، كُتبت في الواقع لجمهور أبيض إلغائيّ، وأراحت القراء من عناء الاطلاع على أفظع تجارب الاستعباد، وحجبت عنهم الصدمات التي عايشها الكتاب بأنفسهم. كذلك، عمد الكتاب السود في القرن الثامن والتاسع عشر إلى تجاهل المشاهد القاسية وعدم تضمينها في أعمالهم، هربًا من وصفهم بالسعي وراء الإثارة أو بانعدام أخلاق الصحافة الميّالة للعرق الأبيض. في المقابل، تغوص موريسون في أدبها داخل تلك الثقوب، وتصف الأمر على أنه “نوع من الأركيولوجيا الأدبية”. وتضيف:

“بناء على مجموعة من المعلومات الحقيقية وبعض التخمين، باستطاعتك الانتقال إلى مكان ما لرؤية بقاياه المتروكة، ومن ثم إعادة إنشاء العالم الذي تدل عليه تلك البقايا. إن ما يجعل من هذه الممارسة عملًا أدبيًّا يكمن في طبيعة فعل التخيّل نفسه؛ في اتكالي على الصورة – أو على بقاياها – والذكرى لاكتشاف نوع من الحقيقة”.

في كتابها “حيوات متمردة، تجارب جميلة” (2019)، تعطي سعدية هارتمان صوتًا للنساء والفتيات السود اللواتي وُثقت حيواتهن في الأرشيفات الرسمية إبان القرن العشرين فقط كمشكلات يجب التعامل معها. تخيلت تلك النسوة وسنت أساليب عصرية للعيش والحب، لن يحتفى بها إلا لاحقًا عندما تتبناها مجموعة من النساء البيض أُطلق عليهن لقب الفَلَاپِرَة **. وهؤلاء النساء السود الأوائل، بنظر هارتمان، من رائدات الداعيات إلى الحرية، و”تجاربهنّ الجميلة” كانت مساهمات “لتحويل العيش إلى فنّ”، مع أن المؤسسات البيضاء شخصتهن كمنحرفات أو “متمردات”.

تحتم على هارتمان أن تبحث في الأرشيف رغم ثقوبه الكثيرة لتقص حكاية تلك البطلات، إذ ذُكرت أسماؤهن في وثائق من قبيل سجلّات المحاكم، وتقارير للمحققين في شؤون الدعارة، وتقارير أخرى لعمال الرعاية الاجتماعية أو ضباط الشرطة العاملين في أقسام الإفراج المشروط، بالإضافة إلى الاستبيانات الاجتماعية وملفات السجون. جميعها أوراق لا تسجل أصوات النساء أنفسهن، ولا آمالهن أو مسراتهن. تصف هارتمان جهدها قائلة:

“قرأت تلك الوثائق بعين مختلفة، عكس الفكرة السائدة، حتى أهز وأفكك تلك القصص المروية عنهن وأروي نسختي من القصة. تطلب الأمر مني أن أخمّن وأتوقع، أن أستمع بإنصات وأقرأ ما بين السطور، وأن أنتبه للأخطاء والفراغات والفوضى في الأرشيف، وأن أقدر الصمت”.

تجسد هارتمان ماضيًا استطاعت تخمينه بالاعتماد كليًّا على تفاصيل وجدتها في الأرشيف، لكن مع التركيز على عواطف وفاعليّة النسوة التي كنّ مادة هذا الأرشيف، وليس مؤلفيه. في النهاية، إن أسلوب هارتمان لا يسدّ كل الثقوب في الأرشيف، ولكنها تستعمله كوسيلة للتمسك بالحقيقة التاريخية وكشف الغطاء عنها. رغم أن عملها يزيد أصواتًا إلى الأرشيف، تظل هذه القصص القليلة إشارة بسيطة إلى كل القصص التي لم تُحكَ بعد. تنتشر الثقوب في الأرشيف مثل انتشار الماء حول السمك، حتى نسي ماهية الماء من شدة الاعتياد. في خطبته أمام فوج خريجي جامعة كينيون عام 2005، والتي حملت عنوان “هذا ماء“، قص الكاتب ديفيد فوستر والاس حكمة على الجمهور جاء فيها “إن المغزى وراء قصة السمكة يكمن في أن أكثر الحقائق بداهةً وأهمية، عادة ما يصعب رؤيتها والحديث عنها”.

الثقوب المرئية في الأرشيف، مثل الصور المثقوبة أو الوثائق التي تحمل ثقوبًا صنعتها دبابيس مستقيمة، تسعى لتذكير الباحثين بالثقوب الأخرى، شديدة الاتساع حتى صارت عصيّة على الرؤية. عند الاعتناء بالثقوب، مثلما فعلت موريسون وهارتمان وپوپ.ل، قد يتكشّف لنا الكون كله، وما الذي يعنيه أن تعيش في الماء. من خلال تلك الثقوب يتسرّب الهواء الذي نتنفسه. تمثّل الثقوب في الأرشيف منارة تدعونا للبحث عمّ وعمّن جعلوا حياتنا اليوم ممكنة.

“يا لسحر النقطة!”

**الفَلَاپِرَة، ومفردها فلَاپَرْ (flapper)، وهي كلمة أُطلقت على الفتيات الشابات إبان العشرينيات من القرن الماضي، اللواتي يواكبن الموضة ويتحلين بنوع من التمرد والحرية. وأُطلق على الانتخابات البريطانية العامة سنة 1929 انتخابات الفَلَاپِرَة (Flapper Election)، حين سُمح لأول مرة للنساء اللواتي تترواح أعمارهن بين 21 و29 عامًا بالانتخاب.