في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

هل الشتامون أكثر صدقاً؟

الأفكار الجديدة، مهما كانت غريبة أو صادمة، غالبًا ما تكون أقصر طريق للنجاح في عالم اليوم المثقل بفيضان من المواد الإعلامية والترفيهية على كل الوسائط، وخاصة تلك الوسائط الحرة، التي لا تخضع لمعايير الرقابة الخارجية والذاتية مثل قنوات التليفزيون، والسينما السائدة التي تتوجه للجمهور العام. ولكن يبدو أن اختراع المنصات الرقمية كسر الحاجز الذي يفصل بين “الثقافة الرسمية” و”الثقافة التحتية” فهي تجمع الشكل التقليدي للتليفزيون، بقنوات الدفع مقابل المشاهدة، بمواقع الإنترنت التي تعرض كل أنواع المواد الإعلامية والترفيهية بمقابل أو مجانًا.

أحدث أغرب فكرة تعرض حاليًا على منصة “نتفليكس” هي برنامج “تاريخ الشتائم” History of Swears الذي يقدمه النجم نيكولاس كيدج، ويتحدث فيه عدد من الأكاديميين في علوم اللغة والإدراك وأحد النقاد السينمائيين بجانب عدد من الممثلين والمغنيين، ويتكون الموسم الأول من البرنامج من ست حلقات تتناول تاريخ ست من الألفاظ الإنجليزية “النابية” التي تستخدم في الشتيمة.

هل هذا موضوع يستحق، أو يمكن، أن يصنع عنه برنامج يتكلم فيه الناس؟ وهل يمكن أن يهتم الناس بمشاهدة هذا البرنامج؟ آذان الجميع معرضة لسماع الشتائم في الشارع ومعظم الأماكن المفتوحة والمغلقة يوميًّا، وأنظارهم تشاهد الشتائم طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن جرب أن يتفوه أحد بشتيمة نابية على شاشة التليفزيون أو السينما، وسوف تسمع وابلاً من الاعتراضات والانتقادات والشتائم لمن تفوه بها ومن سمح ببثها على الملأ. ومع أن تبادل الشتائم يمكن أن يكون شيئًا عاديًّا بين أصدقاء يجلسون على المقهى، لكن الأشخاص نفسهم قد يثيرون مشكلة إذا سمعوا كلمة نابية في مكان عام يجلسون فيه مع نسائهم وأطفالهم.

الشتيمة، على ما يبدو، مثل الجنس، يتحدث عنه ويفكر فيه معظم الناس معظم الوقت، ولكن ينفرون من الحديث عنه في العلن ويدينون من يجرؤ على أن يفعل ذلك. وقصة سيدات نادي “الجزيرة” التي تناولتها وسائل الإعلام أخيرًا كاشفة وفاضحة لهذه الازدواجية، التي تصل أحيانًا إلى حدود اللامعقول. المثير في القصة أيضًا هو ذوبان الحدود بين الحياة الخاصة والعامة بشكل مقلق، فالسيدات كن يحتفلن بعيد ميلاد إحداهن في جلسة خاصة في مكان مغلق داخل النادي، وقد قامت إحداهن بصنع كعكة وحلويات على شكل أعضاء جنسية وملابس داخلية بهدف الضحك بالتأكيد وليس لأسباب “جنسية”، ولكن شخص ما قام بتسريب هذه الصور الخاصة على الـ”فيس بوك” فقامت الدنيا، والأعجب أن الدولة قررت أن تتدخل في الموضوع وأن تحيل هؤلاء النسوة للتحقيق!

الحكاية برمتها تصلح لكتابة قصة أو فيلم سوريالي، ولكن الجدل الذي أثير على مواقع التواصل بين المدافعين عن، والمنتقدين لهؤلاء النساء يكشف عن وجود أزمة أو صراع اجتماعي أكبر، وهذه الأزمة تحديدًا كانت وراء ظهور الكثير من الدراسات والكتب الصادرة حديثًا حول الشتائم، منها مثلا كتاب “الهراء المقدس، تاريخ موجز للشتيمة” Holy Sh*t, A Brief History Of Swearing للكاتبة ميلسا مور، التي تتبع تاريخ أشهر الشتائم من العصر الروماني وحتى العصر الحديث، أو الدراسات المتتالية التي ظهرت منذ عام 2017 حول العلاقة بين الشتيمة والصدق، وبعضها يثبت أن الذين يشتمون هم أكثر صدقًا ونزاهة، فيما تشكك دراسات أخرى في نتائج الأولى.

هل توقفت يومًا لتأمل هذه التناقضات المثيرة؟

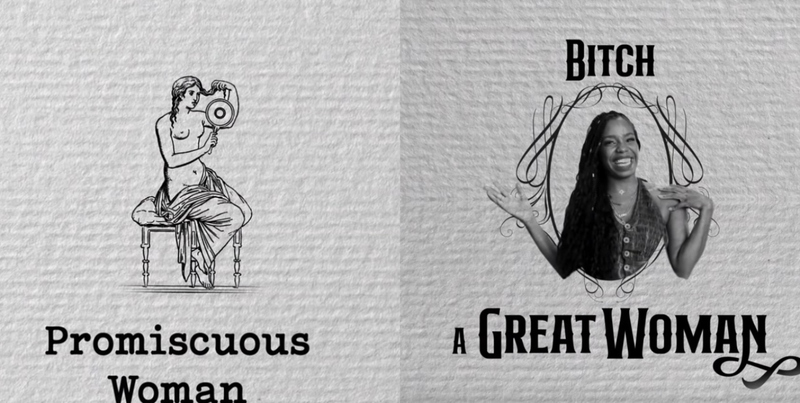

هذا هو ما يفعله صناع مسلسل “تاريخ الشتائم”، ورغم الطابع الكوميدي الصاخب للبرنامج، فإنه يبسط الكثير من الحقائق المدهشة التي تضمها دراسات وكتب عديدة صادرة حديثًا. من هذه الحقائق على سبيل المثال أن معظم الكلمات “النابية” كان لها معان محددة لا علاقة لها بالشتيمة، فمثلا Bitch أصلها “كلب” وPussy أصلها “قط” وDick أصلها اسم دلع واختصار لاسم Richard!

الكلمة الوحيدة، من بين الكلمات الست التي يتناولها البرنامج، التي بدأ تاريخها كشتيمة وهي Damn أي يلعن، لم تعد الآن تعتبر شتيمة نابية، ويسمح بترديدها على الشاشات والأماكن العامة دون مشكلة، علمًا بأن هذه الكلمة تحديدًا واحدة من أشهر الكلمات في تاريخ السينما، فقد كانت سببًا في مشكلة كبيرة تعرض لها فيلم “ذهب مع الريح”، ففي الجملة الأخيرة التي ينطق بها بطل الفيلم كلارك جيبل قبل أن يترك فيفيان لي هي: Frankly my dear, I do not give a damn والتي تعني “بصراحة يا عزيزتي، لا أبالي”، وفي زمن إنتاج الفيلم، 1939، كان يتحكم في هوليوود قانون للرقابة يدعى “هيز”، على اسم السياسي الذي اقترح وطبق القانون، يفرض قواعدا كثيرة وصارمة على الأفلام، ومنها عدم التفوه بأي شتائم، وقد اضطر منتج الفيلم إلى دفع غرامة 500 دولار بسبب إصراره على استخدام الكلمة، التي جاءت في نص الرواية المأخوذ عنها الفيلم دون مشكلة، ولكن عندما تحولت الكلمة إلى صوت في فيلم سينمائي أصبحت مشكلة.

يثير برنامج “تاريخ الشتائم” عدة أسئلة كانت مثار اهتمام العلماء خلال السنوات الأخيرة ومنها:

لماذا يشتم الناس؟

هل الشتائم أمر إيجابي؟

هل من الصواب أن نترك الأطفال تستمع للشتائم، أو ترددها؟

هل زاد استخدام الشتائم في حياتنا؟ وما دلالة ذلك؟

في كل بلد هناك قوانين ضد الشتائم، باعتبار أنها مؤذية مثل العنف البدني لمن يتعرض للشتيمة وباعتبار أنها تؤذي (سمع وأخلاقيات) من يسمعها حتى لو لم تكن موجهة إليه، خصوصًا الأطفال. وهناك أماكن لها قوانينها أو قواعدها الخاصة فيما يتعلق بترديد الشتائم أو الألفاظ النابية، مثل المحاكم والمدارس والجامعات، وبعض أماكن العمل.

ولكن لنتأمل هذه الأفكار في الواقع العملي من خلال الأفكار التي يطرحها البرنامج وبعض الدراسات التي يعتمد عليها:

افتراض أن الشتائم تسبب دائمًا أذى لمن توجه له هو أمر مبالغ فيه، بل مناقض للواقع في معظم الأحيان، فقد بينت الاستطلاعات أن 90% من حالات الشتائم تكون بدافع الهزار والتودد الاجتماعي بين الأصدقاء والزملاء، أو كنكتة لفك حالة التوتر والخجل في الاجتماعات الجادة، أو لتفريغ شحنة غضب من أمور عامة مثل زحام المواصلات أو الطقس أو الأوضاع الاقتصادية والسياسية.. إلخ، وقليلاً جدًّا ما تكون بهدف صب اللعنة أو الغضب أو التحرش بشخص ما.

ترديد الشتائم يمكن أن يكون مصاحبا لمعظم أنواع المشاعر السلبية والإيجابية: الغضب، الفرح، الاستياء، الإعجاب، الكراهية، الحب، النفور، التودد.. إلخ. ويقول العلماء أنهم رصدوا ما يزيد عن عشرة آلاف موقف اجتماعي يردد فيه الناس الشتائم، وفي أندر الحالات من بين هذه المواقف تؤدي الشتيمة إلى عنف بدني أو عواقب وخيمة. وغالبًا هناك أنواع من “شفرة السلوك” أو “كود الاتيكيت” Etiquette code، للأماكن المختلفة، المدرسة، العمل، البيت، الجلسات العائلية الأوسع، جلسات الأصدقاء من جنس واحد، جلسات الأصدقاء من الجنسين، التظاهرات الاجتماعية الأكبر مثل مباريات كرة القدم.. إلخ، كل منها له قواعد اجتماعية غير مكتوبة، تحدد كم ونوع الشتائم أو الألفاظ النابية التي يمكن استخدامها.

أعجب ما يطرحه البرنامج بالتجربة العملية هو أن ترديد الشتائم لا يريح الشاتم نفسيًّا فقط، ولكنه يخفف من الشعور بالألم، وقد قام بعض المشاركين في البرنامج بوضع أيديهم في وعاء يحتوي ماء وثلج، وطلب من بعضهم عدم ترديد أي شتائم، ثم سمحوا لهم بترديد الشتائم، فكانت النتيجة أن من واصلوا ترديد الشتائم استطاعوا إبقاء أيديهم في الثلج لوقت أطول بكثير جدًا. علماء الإدراك والمخ يؤكدون هذه الحقيقة من أن الشتم يخفف آلام المرء، لذلك يشتم الناس عند إحساسهم بالصدمة أو الهزيمة أو الإحباط.

الشتائم قد تكون أيضًا نوعًا من إعلان الغضب السياسي، والتمرد على المؤسسات الحاكمة، مثلما رأينا في “جرافيتي” ثورة يناير وما بعدها، وأحيانًا تكون بمثابة اعتراض فني في شكل أغنية أو قصيدة؛ مثلما نجد في أعمال مظفر النواب ونجيب سرور، وفي كثير من أغاني السود والمهمشين في أوروبا وأمريكا منذ السبعينيات، وهناك أمثلة بعينها في حلقات برنامج تاريخ الشتائم عن الأغاني والفرق التي أثارت ضجة كبيرة، وبعضهم تعرض للسجن بسبب كلمات أغانيهم النابية.

ربما تكون الشتائم أمرًا إيجابيًّا بالنسبة للشاتم، ولكنها تمثل طاقة سلبية بالنسبة للمشتوم، خاصة إذا كانت الشتيمة تحمل سبة عنصرية أو تمييزًا دينيًّا أو جنسيًّا أو طبقيًّا، ومن المفارقات الطريفة في البرنامج بعض الضيفات اللواتي لا يمانعن أن تتبادل النساء فيما بينها، ولكنها ترفض الشتائم نفسها إذا وجهها لها رجل، وتعتبرها إهانة وتحرشًا يجب مواجهته! المسالة إذن تتعلق بالسياق والظرف الذي تقال فيه الشتيمة وليس الكلمة في حد ذاتها.

هل يمكن أن يضر الاستماع إلى الشتائم الأطفال؟

ليس هناك دليل علمي على أن الاستماع إلى كلمة ما في حد ذاتها يمكن أن يفسد طفلا، وما يقال عن هذا غالبًا ما يرتبط بالمحرمات الدينية أو الجنسية، ولكن ليس هناك دليل على وجود أعراض ضرر يمكن قياسها على طفل يستمع للشتائم.

هل زاد معدل ترديد الشتائم عن الماضي؟ بالتأكيد، الاستماع إلى الشتائم أصبح ممكنا أكثر بكثير من الماضي، والتليفزيون والأفلام والإنترنت يساهمون في ذلك بقوة. لو كان “هيز” حيًّا اليوم وشاهد فيلما مثل “ذئب وول ستريت”، إخراج مارتن سكورسيزي، الذي يحتوي على 715 لفظا نابيًا على لسان بطليه ليوناردو دي كابريو وجونا هيل، فربما كان سيصاب بصدمة عصبية تقضي عليه، أو تقوده إلى الجنون!

هذا الانتشار المخيف للكلمات النابية في كل مكان يؤثر بدوره على المستمعين للشتائم ويشجعهم على ترديد الشتائم التي يسمعونها بشكل أكثر، وهي مشكلة بالطبع حين يتحول الأمر داخل الفيلم، أو الواقع، إلى مباراة في البذاءة!

في الدراسة الرائدة التي أجراها علماء من هولندا وهونج كونج وبريطانيا تحت إشراف الأستاذ الهولندي جيلاد فيلدمان، ونشرت 2017 بعنوان “بصراحة، نحن نبالي، العلاقة بين البذاءة والصدق” Frankly, We Do Give A Damn: The Relationship Between Profanity and Honesty (الإشارة واضحة هنا إلى عبارة كلارك جيبل في “ذهب مع الريح” التي أشرت إليها من قبل)، فإن الذين يشتمون هم أكثر صدقًا من “المؤدبين”! ليس كذلك فقط، بل وإن المجتمعات التي تكثر فيها الشتائم هي أقل فسادًا! ويلاحظ القائمون بالدراسة أيضًا أن الأشخاص الأبرياء المتهمين بارتكاب جرائم يشتمون خلال التحقيق أكثر من المذنبين الفعليين!

هدف الدراسة، حسب الدكتور فيلدمان، هو حسم الجدل المثار في علم الاجتماع حول العلاقة بين الشتائم والنزاهة. فمن جهة، هناك دراسات تعتبر إطلاق الشتائم من المحرمات والممنوعات، يتهم من يرتكبها بكسر القواعد والأعراف الاجتماعية، ومن ثَم يعتبر هذا الشخص أكثر ميلاً إلى كسر قواعد أخرى، أبرزها جرائم خيانة الأمانة، ويعتبره البعض منحلاً أخلاقيًّا. وهناك دراسات أخرى ترى أن الشخص الذي يشتم هو أكثر صدقًا ووضوحًا، فهو على الأقل لا يدعي أن الأمور ليست سيئة. ومن ثم قام الباحثون بدراسة 276 شخصًا يشتمون، عبر سؤالهم في البداية عن عدد المرات التي يشتمون فيها خلال اليوم الواحد وعن الكلمات المفضلة لديهم، وطلبوا منهم أن يشرحوا المشاعر التي تجعلهم يشتمون (الغضب، الارتباك، القلق)، ثم سُئل هؤلاء الأشخاص عن مدى صدقهم بطريقة غير مباشرة. كذلك قام الباحثون بفحص نحو 70 ألف تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي بين متفاعلين من دول متعددة، آخذين وجود الشتائم كشرط رئيسي في منشوراتهم على مواقع التواصل، مع تحليل آخر لمدى الصدق في هذه المنشورات، واستنتج الباحثون أن “إطلاق الشتائم والصدق مترابطان طرديا، وأن الذين يشتمون في منشوراتهم على موقع “فيسبوك” هم أكثر صدقًا”.

الأغرب من ذلك أن فريق الباحثين طبق اختبارًا مماثلاً على بعض المجتمعات، وذلك من خلال فحص نتائج تحليل النزاهة والشفافية الحكومي للعام 2012 في 48 ولاية أمريكية، وقارنوا هذه البيانات مع معدلات الشتائم التي يطلقها سكان الولايات الذين شملتهم الدراسة، فوجدوا أن هناك علاقة بين كثرة استخدام الأفراد في ولاية ما للشتائم وبين جودة نتائج الولاية في ملف تحليل النزاهة الحكومية. سكان ولايتا كونيتيكت ونيو جيرسي على سبيل المثال، يستخدمون الشتائم بمعدل أعلى من غيرهم، وهاتان الولايتان احتلتا المعدلات الأعلى في تقرير الشفافية الحكومية. أما سكان ولاية كارولينا الجنوبية، الذين يتجنبون استخدام الشتائم أكثر من غيرهم، فقد حققت ولايتهم معدلات منخفضة في تقرير النزاهة والشفافية!

لا يعني ذلك بالطبع أن الشتامين لا يمكن أن يرتكبوا جرائم أخلاقية خطيرة، لكن الفارق هو أنهم لن يتظاهروا بأن كل شيء على ما يرام على مواقع التواصل أو أمام الآخرين.

في دراسة أخرى لثلاثة من العلماء من هولندا وأمريكا بعنوان “الشتيمة…من منظور نفسي اجتماعي” Swearing: A Biopsychosocial perspective يؤكد أصحاب الدراسة على الطابع “التطهيري” التنفيسي للشتيمة، وللظروف العصبية النفس اجتماعية والسياقية التي تجعل الناس تشتم، مثل التنفيس عن الغضب، دعم مصداقية وقدرة الشخص على اقناع الآخرين، الشعور بالتوحد مع جماعة ما، بالترديد الجماعي للشتيمة، أو للمزاح واشاعة جو من المرح، وبشكل عام المواقف التي تكون فيها المشاعر أقوى من العقل، فقد تبين أن مركز الشتائم في المخ يكمن في الفص الأيمن المسؤول عن الشعور، بينما تكمن اللغة عادة في الفص الأيسر. وهو تقريبا نفس ما تثبته دراسة أخرى لبعض الباحثين من باكستان عن العلاقة بين الحالة النفسية والصحية الجيدة وبين الشتائم!

من ناحية معاكسة تناقض دراسة حديثة أخرى الدراسة التي أجراها فيلدمان وزملاءه، وتشكك في الاختبارات التي توصلوا بها إلى وجود علاقة طردية بين الشتيمة والصدق.

الدراسة شارك فيها علماء من أوروبا وأمريكا، ومنشورة تحت عنوان “الصادقون يستخدمون كلمات نابية أقل، وليس أكثر- تعليق على دراسة فيلدمان”، وكما يظهر من العنوان يبدي المشاركون في الدراسة قلقهم من انتشار الشتائم على الإنترنت والوسائط الأخرى، ومن دراسة فيلدمان التي يمكن أن تشجع الناس على المزيد من استخدام الشتائم، ويحاولون دحض نتائجها مؤكدين أن الصادقين والصالحين يجب أن يكونوا أقل بذاءة وأكثر احتراما للآخرين.

والحقيقة أنه بغض النظر عن الأرقام الصماء التي تحتويها الدراسات السابقة التي تركز على الكلمات “النابية” المحرمة فقط، فإن المعيار، كالعادة فيما يتعلق باستخدام اللغة، هو السياق الذي تستخدم فيه الشتيمة، وهو أمر ينطبق بالمناسبة على معظم الكلمات العادية، التي تستخدم أحيانًا بتأثير يفوق تأثير الشتائم ولنذكر مثلا الكيفية التي يمكن أن يستخدم بها المرء كلمات مثل “فاشل”، “كافر”،”قبيح”، “بدين”، “قصير”، وغيرها من الكلمات التي تستخدم في سياق الإهانة والتنمر أكثر من كلمات الشتيمة!