في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

“كتبت ما يجده القارئ هنا لا جرياً وراء أصفر رنان، ولا التماساً لمنصب أو نفوذ، ولا دفعاً لضرر أو استجلاباً لنفع، وإنما كتبت عن محبة للأدب راسخة يرفدها التزام خلقي عميق“.. ماهر شفيق فريد، مقدمة تساعية نقدية

في مقدمة ترجمة الدكتور محمد عناني لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، يشكر صديقه ماهر شفيق فريد “لا بد أن أسجل بالعرفان شكري لصديق العمر، العلامة والناقد الكبير والأديب ماهر شفيق، الأستاذ في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، فهو حجة هذا الجيل في الدراسات الأدبية والنقدية.. خصوصًا لتشجيعه لي على المُضيِّ في الترجمة وتحمُّل مشاق هذا النص العسير“. هذا الثناء يتكرر من د. محمد عناني في مقدماته لترجمات مسرحيات شكسبير، ففي ترجمته لمسرحية “يوليوس قيصر” لشكسبير يقول “واستشرت صديقي ماهر شفيق عن جدوى كتابة ترجمة جديدة لهذا العمل؛ وطلبت أن يقطع لي برأي، فهو مرجع أستند إليه في شؤون الأدب الإنجليزي الحديث والأدب المقارن والترجمة جميعاً، وهو ناقد ذو إحاطة موسوعية لا تتأتى للكثير من أبناء هذا الجيل“. وشعرت بالفضول للنبش في حياة الناقد المختفي عن الحياة الأدبية في مصر، خصوصاً أن الاسم عاد إلى ذاكرتي في شهر ديسمبر العام الماضي بعد فوزه بجائزة حمد للترجمة على مجمل إنجازه الأدبي والثقافي في حقل الترجمة.

ثم أخذت أتذكر علاقتي به، وكان لقائي به للمرة الأولى وأنا طالب في جامعة طنطا، حيث قدم لمناقشة أحد رسائل الماجستير عن إليوت، وبالطبع قام بالتعقيب على الطالب وتصليح العديد من أخطائه، لكن من أطرف التصحيحات أنه عاتب الطالب الذي قدم رسالة الماجستير على عدم عودته إلى العديد من الكتب المترجمة عن إليوت وأمسك ببعضها وهو متعجب.. اقتربت منه بعد المناقشة ولم نتحدث، تكلمت مع صديقه محمد عناني الذي كان يتحدث عن قراءاته كتاب صلاح عيسى “رجال ريا وسكينة” وهو يقول عبارة علقت في ذهني: لو صدر هذا الكتاب في لندن وبالإنجليزية لكانت الحفاوة به أكبر مما احتفى به المثقفون العرب. مرت السنوات وكتبت عن ماهر شفيق فريد مقالة اعتبرتها صلاة للمنقطعين الذين ليس لهم عقب يصلي عليهم، وعرفته بنفسي في أحد المؤتمرات التي تهتم بالترجمة وكانت عبارته اللطيفة أن مقالي عنه كان من أكرم ما كتب عنه.

ولد ماهر شفيق فريد في 5 أغسطس 1944، –أي أنه في عامنا هذا بلغ الخامسة والسبعين– بحي روض الفرج بالقاهرة وإن كان أبواه من أصل صعيدي، يعتبر نفسه سعيد الحظ لأن كل الظروف تكاتفت لتوجهه إلى القراءة والكتابة والتدريس الجامعي. وهو ينتمي للشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، ومن ثم لم يعرف الفقر الذي يسحق الروح ويقتل المواهب في مهدها، ولا الغنى الفاحش الذي يصرف الإنسان عن القيام بواجباته ويجعل اهتماماته محصورة في الاستمتاع بترف الحياة وملذاتها.

ماهر شفيق فريد

في طفولته درس في مدرسة مصر الجديدة الثانوية وكان وكيل المدرسة الأستاذ عبد العزيز توفيق جاويد، المترجم الكبير الذي نقل للعربية كتباً مهمة من ضمنها كتاب “معالم تاريخ الإنسانية” ل هـ.ج. ويلز، ومن ضمن أساتذة المدرسة الشاعر فاروق شوشة الذي أهدى إلى ماهر شفيق فريد رواية “ليلى العفيفة” لعادل الغضبان وكتب له إهداءً.

بدأ ماهر القراءة المنتظمة منذ سن العاشرة، ومن يومها لا يكاد يذكر أن يوماً في حياته غربت شمسه بدون قراءة إلا في ظروف استثنائية. قرأ كتاب إبراهام لنكولن الذي اشتراه في أول مارس عام 1954، وفي فترة لاحقة انجذب لشخصية هانيبال (من خلال كتاب توفيق الطويل قصة الكفاح بين روما وقرطاجة) وراوده الطموح لكتابة رواية تاريخية عنه، وبعد ذلك ومن خلال الكتب أيضا انجذب لشخصية جنكيز خان ونابليون.

عندما التحق بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب، جامعة القاهرة (1961-1965) تعرف إلى رشاد رشدي الذي وجه اهتمامه لقراءة الشعر الإنجليزي الحديث وإليوت خصوصًا، وكانت بدايته الحقيقية عام 1961 عندما بدأ يكتب ويترجم. توجه إلى “مجلة الأدب” التي كان يصدرها أمين الخولي، كانت أول مقالة له عن مجموعة “غرفة فوق السطح” لمحمود البدوي، ومنذ ذلك الحين وحتى توقف المجلة كانت مجالاً رحباً لتدريبه على الكتابة وشحذ أفكاره. يراجع ماهر شفيق فريد بداياته ويرى أن من حق الكاتب بل من واجبه، أن يرتكب حماقات كثيرة قبل أن ينضج ويستوي، وقد غامر وهو طالب جامعي بترجمة قصائد للشاعر الإنجليزي “ت. س. إليوت” إلى العربية على صفحات مجلة الأدب، والآن يرى أن الترجمة القديمة احتوت كماً مروعاً من الأخطاء، ويقول عن نفسه “لقد كان حظي من الحماس وقتها يفوق حظي من العلم” ويحذر ناقدنا المبجل من الرجوع لترجماته في تلك المجلة، وقد تمكن بعد ذلك حين ازداد علماً ونضجاً من تصويب الأخطاء وذلك في ترجمته المنقحة لأعمال إليوت الشعرية والنقدية. وكذلك تعرف في سنوات الجامعة على يحيى حقي، وكتب في مجلة “المجلة” منذ عام 1963 وهو طالب في الجامعة، وتعرف على إدوارد الخراط الذي وجهه لقراءة الأدب الحداثي والفلسفة وعلم النفس.

ت. س. إليوت

كان أبواه متعلمين، وكلاهما خريج قسم التاريخ، وكانا زميلين في دفعة الروائي نجيب محفوظ وأستاذ الفلسفة توفيق الطويل، دفعة 1934، وهذا ما أتاح له حضور ندوة محفوظ التي كانت تقام صباح كل يوم جمعة في كازينو صفية حلمي بميدان الأوبرا. وبذلك بدأ التعرف على الحياة الأدبية، ومقابلة أدباء كبار مثل يحيى حقي، وعبد الحميد جودة السحار وعلي أحمد باكثير ويوسف الشاروني وغيرهم، وأحياناً كان يتردد على ندوة الأستاذ العقاد في بيته بروكسي بمصر الجديدة، وعين بعدها معيداً في الجامعة، ثم سافر في بعثة إلى إنجلترا وقضى هناك أربع سنوات لإنجاز الماجستير.

إذا سألت ماهر شفيق عن “الفن الذي يمارسه الآن” فستكون الإجابة القراءة، فهو قارئ أولاً، كاتب في المحل الثاني كما يصف نفسه. القراءة وما تستتبعه من كتابة هي أهم ما في حياته، خصوصًا وأنه تفرع لها بعد “زلازل المراهقة، وعذابات الشباب الجنسية، واحباطات منتصف العمر، وانقشاع الأوهام مع مقدم الشيخوخة“، فهو لا يكاد يذكر يوماً من حياته مضى من غير قراءة، إلا لظروف استثنائية كأن يكون مخدراً من جراحة. غيره يقرأ ليعيش، لكنه يعيش ليقرأ، القراءة هي مهربه من تعقيدات الحياة وهي (على سبيل المفارقة) وسيلته للتغلغل في هذه التعقيدات بعمق. وأكثر شيء يخاف منه فقدان بصره لأنه عند ذلك سيفقد عزاءه الأكبر، بل الجزء الأكبر من علة وجوده كما يصف نفسه.

يشاركنا في أحد كتبه بأفكار يود الكتابة عنها ويقول إن في مؤخرة عقله يكمن أمل غامض في أن يكتب يوماً ما، عن بعض الموضوعات مثل: السوريالية ومسرح العبث، معنى الحداثة في الأدب، وكذلك بعض الشخصيات مثل أبو العلاء المعري، النفري، وشوبنهاور، ونيتشه، وهنري ميللر وأدب البورنوجرافيا عمومًا، الماركيز دي ساد، وإليوت، وسان جون برث، وهؤلاء جميعاً خمائر ذهنية (ينقل تعبير سلامة موسى) لا تفارقه في ليل أو نهار. ماهر شفيق مقل جداً في الكتابة الإبداعية ويجد عنتاً في الكتابة الخلاقة، كل إنتاجه من القصص القصيرة بعد التمزيق والشطب والمحو لا يجاوز مجموعة واحدة بعنوان “خريف الأزهار الحجرية“، صدرت قديماً عن دار شرقيات، ويعتبرها أهم ما كتب في حياته كلها، خصوصًا القصة الأخيرة المسماة “اللابيرنث المظلم“.

ماهر شفيق فريد ناقد مصري حتى النخاع، أعني بذلك أنه لا يكاد يخرج رأسه خارج القطر المصري، عندما يحكي عن الأجيال التي يقدرها يذكر منها طه حسين الذي يصفه بالعظيم، والعقاد الأكثر عظمة وسلامة موسى، والمازني ومحمد حسين هيكل وأحمد أمين والزيات، وعلي أدهم وأمين الخولي وإسماعيل مظهر وهو يكن لهذا الأخير مودة خاصة على الرغم من أنه لم يلتق به غير مرة واحدة، وكذلك زكي نجيب محمود، ورشاد رشدي، وعبد الرحمن بدوي، وغنيمي هلال وكذلك لا ينقضي دينه للويس عوض. وفي فترة شعر بالقرابة الفكرية مع أدونيس. هل تعبتم من الأسماء الكثيرة؟ يجب أن تتعودوا فماهر شفيق فريد يشعر بواجب مُلح في ذكر إنجازات المثقفين الراحلين وما قدموه من أفكار أو جهود ثقافية، وقد يسأل أحدهم: وماذا عن نجيب محفوظ فيرد ماهر “لم أذكره لأنه بديهي ولا يحتاج إلى تنويه، لقد سرى منا مسرى الدم في العروق منذ أكثر من نصف قرن“.

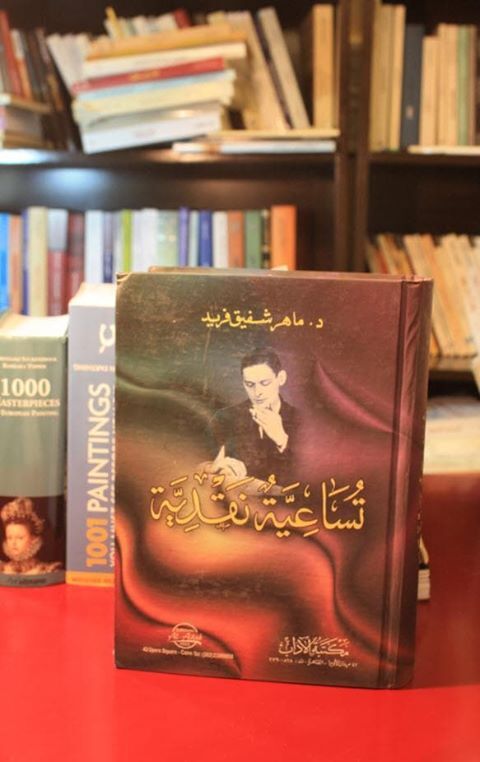

كل ما سبق هو عتبة لتتعرف على بنيان هذا الناقد المنعزل، قد تجد سطوراً متناثرة عنه في سيرة محمد عناني “واحات العمر“، وهو يصفه براهب القراءة، وأحياناً تجد سطوراً أخرى في مذكرات ماهر البطوطي ومذكراته الجميلة “الجيل الرائع: وقائع حياة بين الكتب والفن“، لكن هناك فكرة يستحضرها ماهر شفيق فريد بقوة وهي اختفاء حضور أصوات العديد من الأدباء والنقاد عن عالم القراء الحالي. وأنت تمسك بمجلدات كتب ماهر شفيق فريد والتي يصل السفر الواحد منها إلى ألف صفحة أحياناً، وترى صورة الناقد إليوت على معظم أغلفة كتبه التي صدرت عن مكتبة الآداب ومكتبة البستاني، تقبض على تلك النغمة الحزينة التي تتساءل عن اختفاء الأدباء من ساحة القراءة وتبدل الذائقة الأدبية.

هناك ذلك الكم الجارف من الأسماء الأدبية التي يستحضرها، ولد ماهر عام 1944 أي أنه عاصر عدة أجيال أدبية. في أحد فصول كتبه تأتي تلك العبارة عندما يتحدث عن محمد مفيد الشوباشي ثم يقول “أما من أحد يتذكره اليوم؟” علقت في ذهني تلك العبارة العجيبة، لماذا الولع بالسؤال عن حضور أديب أو اختفائه، اعتبرت الرجل كنزاً في استعادة ماضٍ أدبي يندثر وعصر لم أعشه، ثم تعثرت بعبارة أخرى وأنا بين مجلدات كتبه وتحديداً في كتابه “قاعة من المرايا” عندما يخصص فصلاً عن الكاتب والمترجم “محمد السباعي” والد الأديب يوسف السباعي تأتي تلك العبارة الحزينة مرة أخرى “قل من الأدباء من كان موضع تقدير الكبار من معاصريه، والجيل التالي له، ثم أصبح نسيًا منسيًّا لدى الجيل الحاضر من القراء، مثلما هو الشأن مع محمد السباعي“.

وفي كتابه “حصاد القلم” يأتي ذكر الرافعي “لقد انضم إلى صفوف الموتى المبجلين في مقابر الأدب، وإن خف إلى بعثه من مرقده، بين الحين والحين، نقاد كبار كالدكتور عبد القادر القط” وعندما يذكر المنفلوطي يكتب عنه “لقد مات المنفلوطي موتاً طبيعياً بالسكتة الذوقية، وربما كانت روايات محمد عبد الحليم عبد الله هي آخر ارتعاشة لذبالته المرتجفة في مهب الريح، إذ تغير العصر، وتبدلت الحساسية.. وظهر كتاب من طراز آخر” لعل تفسيره لانتهاء عصر المنفلوطي يصلح إجابة على تساؤلاته المتكررة عن اختفاء الأدباء من مسرح الأحداث.

وعندما يكتب مقدمة لكتاب “الديوان في الأدب والنقد” للعقاد والمازني يأتي على ذكر عبد الرحمن شكري ويعلق “لقد رحل عن عالمنا في ديسمبر 1958 مشلولاً وحيداً معزولاً لا يكاد يذكره أحد، بينما طبق ذكر زميليه (العقاد والمازني) الآفاق“.

وعندما يبدأ مقالته عن زكي مبارك يبدأ بقضية التقدير الأدبي أحد شواغله في النقد ويقول “لم ينل زكي مبارك التقدير الذي يستحقه، لا في حياته، ولا بعد مماته“، وهذا القلق من تقدير المؤلفين والانشغال بأثر حضورهم في الوسط الثقافي يشمل أيضاً قلقاً آخر من عدم الاحتفاء بكتاب معين، ففي مقدمة كتابه “ما وراء النص“: “أوصي القارئ بالرجوع إلى كتاب الأستاذ أمين روفائيل الذي ترجم فيه أقاصيص من إدجار آلان بو، ومن المؤسف أن هذا الكتاب النفيس لم يحدث صدى عندنا، كأنه ريشة ألقيت في قاع هوة، ولم يكتب عنه سوى محمود تيمور على صفحات مجلة القصة ويوسف الشاروني على صفحات مجلة المجلة“.

الكتاب النفيس الذي لم يحدث الصدى الذي يستحقه هو مفتاح لكتب نسيها الوسط الثقافي الأدبي ولم يُشر إليها أو يحتفى بها، وهناك قلق آخر لدى ماهر شفيق فريد وهو الالتفات للزوايا التي لم تلق الاهتمام الكافي في تراث بعض المثقفين، فصورة المسيري اقترنت في سنواته الأخيرة بالموسوعة التي عن اليهود والصهيونية ونقاشاته في قضايا العلمانية والدين، لكن ماهر شفيق فريد يبيض الصفحات الكثيرة لكي يكتب عن المسيري ناقداً أدبياً مستعرضاً إسهاماته في مجال النقد الأدبي والترجمة.

غلاف كتاب “تساعية نقدية”، ماهر شفيق فريد

بعد فترة من معاودة الإغارة على حدود عالم هذا الناقد اكتشفت ذلك المفتاح السري، تلك الرغبة القوية بالإشادة بالمنسيين في عالم الأدب المصري ونقاده وشعرائه، إنه وهو يقوم بعملية النقد لا يقدم وصفاً أدبياً لقيمة العمل الفني لكنه يحمل ذلك السؤال المستبطن: لماذا لم تتم الحفاوة بهذا العمل وتقديره؟ قررت أن ألعب معه لعبة كلما زرت مدينة كتبه المرصوصة على مكتبي أن أجمع هؤلاء المنسيين، وهو الكاتب الوحيد الذي حرصت على أن أجمع أعماله الكاملة، ولعل السبب الدفين هو أنني مولع بالببليوجرافيا وقوائم الكتب، واشعر بالنشوة عندما أحصل على عنوان كتاب منسي ومهمل من الحضور الثقافي العربي، أحياناً يكون هذا الاكتشاف مدعاة للفخر بين الأصدقاء والإغراب عليهم بنوادر المطبوعات، وأحياناً ينير لي زاوية مظلمة من زوايا التاريخ الأدبي والثقافي. بهذا الولع الببليوجرافي الذي تملكني بعد أن عملت فترة في مشروع بحثي كان يقوم برصد قوائم الكتب ويوثق الكثير من أسماء المقالات، ثم العمل في مكتبة لبيع الكتب وحيث يكون رأسمالك الرمزي قدرتك على معرفة أكبر كم من القوائم والكتب وعناوين المؤلفين، رأيت في ماهر شفيق بطلي القارىء الفحل الملم بما في بطون المجلات الأدبية من هوامش فضلاً عن الكتب. متى قرأ كل هذه الكتب التي يستعرضها؟ ثم إنه بعد أن يقرأ يرثي لأدباء المدينة المفقودين الذين اختفوا عن الساحة الأدبية، وهو بهذا الولع في فتح دفاتر الأمس، واستعادة تراث الراحلين، يكتب المراثي الأدبية لأنه يتلفت حوله فلا يجد الكثير من الأصحاب، لذلك يكتب عن سلامة موسى، وعلي أدهم وأمين الخولي ويوسف كرم وغيرهم، وكذلك يرثي أستاذه رشاد رشدي وهو مدرك لكل عيوبه النقدية في سنواته الأخيرة، فلدينا ما يقارب 180 صفحة في كتابه “تساعية نقدية” تتناول مراثي الأدباء والمؤلفين واستعادة تراثهم وتجاربهم.

هل قلت إن الببليوجرافيا هي التي جعلتني أحب هذا الرجل، وهو الذي قام بالمشاركة في ببليوجرافيا حول ما كتب عن نجيب محفوظ بالإنجليزية، أحيانا كنت أفسر تلك الغواية منه بأنها محاولة أزعم أنها يائسة في الحفاظ على حضور تلك الأسماء القديمة والتي يبدو أن المناخ الثقافي والساحة الثقافية لم تعد تراهم بكبير اهتمام، خصوصاً خارج مصر التي فقدت قوتها الناعمة ومتابعة العرب لما يكتب أدبائها، وحجتي في هذه الفرضية هي رفوف المكتبة التي أعمل بها، وأرى القراء يقبلون على الكتب المترجمة ولا يعرفون أسماء الأدباء المصريين سواء من الجيل السابق أو حتى الجيل الذي يكتب حالياً.

لقد جمع ماهر شفيق فريد مختارات لإدوارد الخراط، وكتب عن ميخائيل نعيمة، ومي زيادة، ومحمد مصطفى بدوي، وفخري أبي السعود، ووحيد النقاش شقيق الناقد المعروف رجاء النقاش، وغالب هلسا، وسامي خشبة وغيرهم الكثير، مع إلقاء الضوء على أعمال كاد النسيان أن يطويها، وأصدر مختارات من أشعار ومقالات مجلة أبولو للشعر. ومن يذكر أبولو الآن؟! ولن نتعجب من أن نراه يكتب مقدمات الكثير من الكتب التي صدرت في سلسلة “ميراث الترجمة” التي يصدرها المركز القومي للترجمة فيكتب مقدمات ل“سانين” ترجمة المازني، و“فن الأدب: مختارات من شوبنهاور” ترجمة شفيق مقار، و“سارتورس” وليم فوكنر بترجمة محمد مصطفى بدوي، و“صائد الغزلان” لجيمس فنيور كوبر بترجمة عبد الحميد يونس، و“ألوان من القصة في الأدب الأمريكي” ترجمة العقاد وغيرهم الكثير، فكأن حبه للعودة في دفاتر الماضي جعله باحثًا ممتازًا للحديث عن ميراث الترجمة.

ويصف ماهر شفيق فريد نفسه وعلاقته بدور النشر الحكومية “أكره المكاتب الحكومية، الدواليب المعدنية، والأرفف والأوراق والتوقيعات والأختام ودفاتر السركي، وجوه الموظفين، عقد الموظفات، أقنعة الرؤساء، استخذاء المرؤوسين أمامهم، ثم جبروتهم على سبيل التعويض مع أصحاب الحاجات، لهذا لم أحاول أن أحمل كتبي إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب مع استثناءات محدودة، لأني أضن بها أن تضيع في دهاليز ذلك التيه في رملة بولاق.. خير لي أن تبقى كتبي مخطوطة أو مرقومة على الآلة الكاتبة أو مطبوعة على الاستنسل في درج مكتبي من أن تبقى في أدراج أولئك القوم، جنباً إلى جنب مع صحيفة اليوم، وسندوتشات الفول والطعمية وشغل التريكو“.