في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

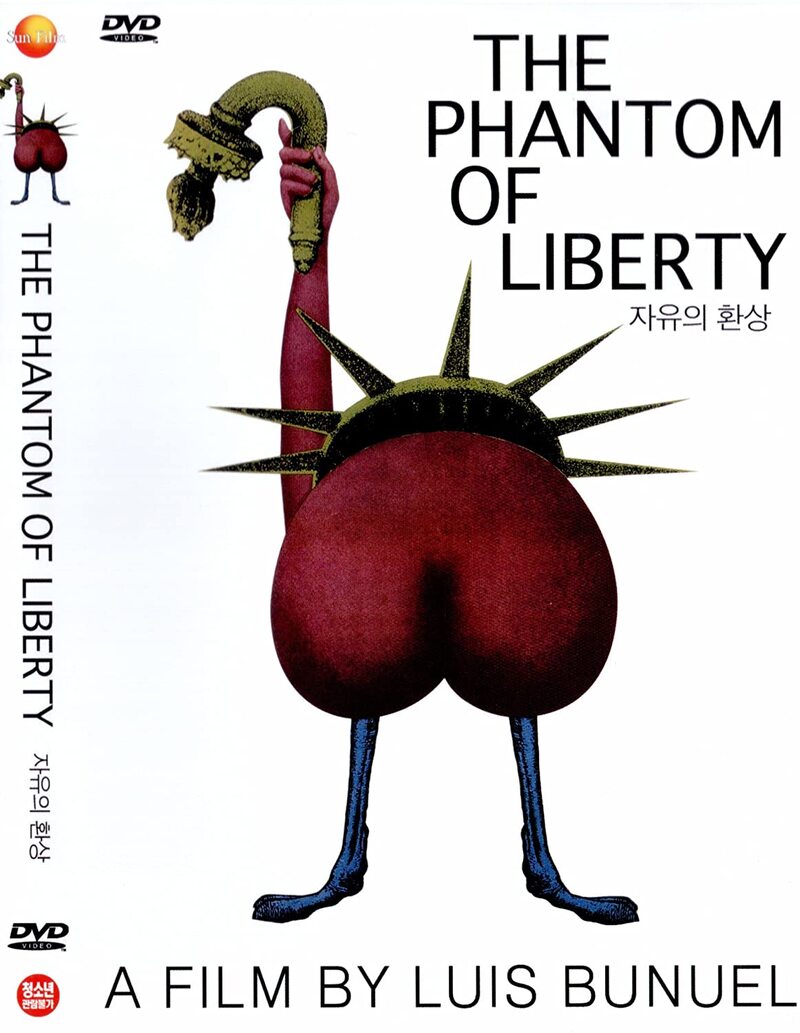

بوستر فيلم شبح الحرية

في فيلمه “شبح الحرية” The Phantom of Liberty، 1974، يرسم المخرج الإسباني لويس بونويل بعض الصور السوريالية العجيبة، وأعجبها مقطع لحفل “عشاء” يقام في أحد بيوت الأثرياء. يدخل المدعوون ويجلسون على مائدة طويلة وبدلاً من المقاعد يوجد “قواعد تواليت“، يجلسون عليها لقضاء حاجتهم بشكل جماعي، وعندما ينتهون يستأذن كل منهم للذهاب لتناول الطعام داخل غرفة صغيرة بمفرده! يقلب بونويل العادات الاجتماعية التي نتعامل معها كما لو أنها قوانين طبيعية، ليحدث صدمة للمشاهد تجعله يعيد النظر في تلك العادات والأفكار المتعلقة بها.

مقطع التواليت والعشاء في “شبح الحرية” يذكرني بما أبداه مستشرق زار مصر في القرن الثامن عشر، أبدى عجبه من أن معظم المصريين لديهم دورات مياه في البيوت لقضاء حاجتهم، بينما اعتادوا تناول الطعام في الهواء الطلق في المطاعم التي تملأ شوارع القاهرة، وذلك على عكس الأوروبيين الذين يأكلون عادة في البيت ويقضون حاجتهم في الخلاء الطلق!

اختلف الأمر الآن بالطبع، لم يعد الأوروبيون يقضون حاجاتهم في الشوارع التي أصبحت في غاية النظافة والنظام، بينما نرى مصريين يمارسون كل حياتهم في الشارع بما في ذلك قضاء الحاجة أمام المارة وفي عرض الطريق!

المفارقة تستدعي أختها: في مصر يباع الخبز عاريًا على الرصيف، بينما تعرض الأحذية وراء “فاترينات” من الزجاج. تعرض “المانيكانات” العارية بالملابس الداخلية على مداخل محلات الملابس “المحترمة“، لكن ليس مسموحًا تعليق صورة امرأة ترتدي الملابس الداخلية فقط على “بوستر” فيلم. وتتصدر إعلانات المقويات والأدوات الجنسية شاشات بعض القنوات التليفزيونية، وتعلق على أبواب وحوائط الصيدليات، ولكن ليس من المسموح وجود محل “سكس شوب” متخصص في بيع هذه الأشياء.

الشارع عادة هو مجال التسابق على “الموضة” بين النساء، وارتداء أجمل ملابسهن ووضع أفضل زينتهن، لكننا نرى قرى ومدنًا وبلادًا يفرض فيها على النساء ارتداء النقاب أو الحجاب في الشارع، ومن ثم يصبح البيت هو مسرح استعراض فتنتهن وملابسهن و“إكسسوارتهن” الجديدة. تستهلك النساء في العالم العربي كميات هائلة من أدوات الزينة، ولكن غير مسموح لمعظمهن باظهار شعورهن. ترقص الفتيات ويبدين مفاتهن ويدخن السجائر داخل البيوت المغلقة، ولكن ليس مقبولاً فعل ذلك خارج البيت. يرقص الشباب الذكورعراة في حفلات الزفاف الشعبية، ويشربون البيرة ويدخنون الحشيش علنًا، ولكن من غير المقبول أن يرقصوا أو يدخنوا السجائر في البيت، ومن غير المقبول بالطبع أن يرقصوا مع الفتيات. يبدو الشارع، والمجتمع، إلى حد كبير كما لو كان “هومو سوشيال“، على وزن “هوموسيكشوال“، كل جنس يتجمع بمفرده لمناصبة الجنس الآخر العداء!

في معظم البلاد يسمح لك بتبادل القبلات مع صديقتك في الشارع، ولكنك لا تستطيع ضربها أو الصراخ فيها وإلا اعتقلتك الشرطة.

في شوارعنا تستطيع أن تضرب زوجتك أو صديقتك، ولن يتدخل أحد، لكن ليس مسموحًا لك أن تقبلها!

في لقاء مع المخرج الإيراني الراحل عباس كياروستامي كان يعلِّق فيه على الأوضاع في إيران قبل وبعد ثورة الخميني، قال مازحًا: “اختلف الأمر طبعًا.. قبل الثورة كنا نصلي في البيت ونسكر في الشارع.. الآن نصلي في الشارع ونسكر في البيت!”.

كياروستامي كرس معظم أعماله، من “طعم الكرز” الذي يتناول “تابو” الانتحار إلى “عشرة” الذي يدور حول امرأة تتجول بسيارتها عبر شوارع المدينة، لتوسيع فضاء الشارع ومجال حريته، حتى أن معظم شخصياته تعيش حياتها في الشارع.

مشهد من فيلم لعباس كياروستامي

ثنائية الشارع (الخارج outdoor) والبيت (الداخل indoor) موجودة في أي مجتمع، يمكننا أن نشبهها بالثنائية النفسية بين “الأنا العليا” و”الهو”، كلما كانت الأبواب بينهما مفتوحة كلما كان ذلك تعبيرًا عن سلامة “الأنا”/المجتمع. ويشكل ما يسمح بممارسته في البيت وما يُسمح بممارسته في الشارع، وبين ما يمنع ممارسته في البيت وما يمنع ممارسته في الشارع، فارقًا جوهريًّا في ثقافة وأخلاق الشعوب، وربما يشير كذلك إلى نوع أزماتها ومناطق حساسيتها المرضية.

في بعض البلاد يسمح بشراء الحشيش وتدخينه علنًا، بينما التدخين نفسه ممنوع في معظم الأماكن العامة، حتى في البارات، حيث يمكنك شرب الخمر ولكن لا تستطيع التدخين!

لا أعرف معظم مسموحات ومحظورات البيت المصري الآن. على أيامنا لم يكن مسموحًا لنا أن نشتم أو نتلفظ بكلمات جنسية أو ندخن أو نشرب الخمر أو نصطحب إحدى صديقاتنا إلى البيت أو نتشاجر مع الأشقاء. هذه السلوكيات “المرفوضة” كان مكانها الشارع، لكن البيت كان في المقابل “صامتًا”، لا نتحدث فيه عن مشكلاتنا في المدرسة أو العمل أو احتياجاتنا النفسية والجسدية أو أحلامنا. هذه أيضًا كان مكانها الشارع.

يتقاسم كل من البيت والشارع المسموحات والممنوعات، كلما زادت مساحة المنع في أحدهما، زادت مساحة المسموح به في الآخر. الوجه المحجب جنسيًّا للشارع قد يعكس بيوتا تتأجج بالشهوة والانحرافات، والطفولة المعنفة المكبوتة داخل البيت قد تفضي إلى مدارس وشوارع تضج بالعنف. وشوارع تغرق في التظاهر بالأخلاق واستعراض النفوذ والقوة، في التفاخر بالثراء، والهوس بالثرثرة، قد تكون انعكاسًا لبيوت خاوية من التواصل، ينخر فيها الفساد، وضعف الأخلاق.

الشارع في مصر أشبه بساحة قتال أو غابة لا يحكمها سوى قوانين القوة. أن يقوم صبي صغير، ابن رجل قانون، بانتهاك قوانين المرور والشارع ويهين رجال الشرطة، ليس مصادفة أو حالة فردية. لقد تعلم ذلك وشاهده يحدث على أيدي الكبار وأصحاب النفوذ والرتب. ويرد الفقراء، الذين لا “ظهر لهم” بطريقة مماثلة: إنهم ينتهكون أي قانون للشارع إذا سُمح لهم. الباعة الجائلون يستحوذون على الأرصفة، وسائقوا “الميكروباص” و”التوك توك” يستحوذون على الطريق، أما أماكن السيارات فيستحوذ عليها “السياس”، المواطنون الذين قرروا أن يصبحوا “سُياس” يحصلون الأتاوات على أي سيارة “تركن”.

تعبر “المواكب” بأنواعها عن استباحة الشارع لمن يملك القوة. يرد البسطاء على مواكب المسؤولين بمواكب “الأفراح” التي يستبيحون خلالها الشارع وحقوق الآخرين وقوانين المرور.

المقطع الذي أشرت إليه من فيلم “شبح الحرية” هو امتداد لنهاية مقطع آخر يقوم فيه أستاذ جامعي بمحاضرة ضباط وجنود قسم شرطة عن معنى القانون وهدفه، بينما يسخر منه “الطلبة” ويكتبون العبارات الساخرة منه على “السبورة” ويعلقون قصاصات الورق على ظهره. تدور المحاضرة عن معنى القانون وهدفه، ويخلص المحاضر إلى أن القوانين، مثلها مثل العادات والتقاليد في أي مجتمع، نسبية وقابلة للتغيير، غير أن المُحاضر يحذر في نهاية محاضرته من عواقب هذا التغيير، وهو يضرب مثالاً على ذلك بحكي القصة العبثية التي تشكل المقطع التالي من الفيلم، والتي يقوم فيها مع زوجته بزيارة لبعض الأصدقاء؛ فيستضافان في غرفة (قضاء الحاجة) حيث يخلعون ملابسهم التحتية ويجلسون على مائدة طويلة تشبه “سفرة” الطعام، ولكن بدلاً من المقاعد يجلسون على مراحيض، ليقضوا حاجاتهم وهم يدخنون ويثرثرون حول الأوضاع العالمية. عندما يسأل أحدهم عن الوضع في أحد البلاد التي قام بزيارتها المحاضر يجيبه: بأنه “لا مؤاخذة طعام”، بعد ذلك يستأذن المحاضر سائلاً عن مكان “غرفة الأكل”، فتشير الخادمة إلى غرفة في آخر الممر. يدخل ويجلس على مقعد ملصق بالحائط ويضغط زرًّا على الحائط المجاور فتخرج له طاولة صغيرة تحمل أطباق العشاء. يتناول طعامه على عجل، ثم تطرق الباب ضيفة أخرى فيقول لها “مشغول”، فتعتذر وتنصرف!

الصدمة الكوميدية لهذا المقطع تنتج عن إدراك هشاشة العلاقة بين تناول الطعام وإخراجه وفي الوقت نفسه كيفية تعامل الناس مع الفعلين: الأول يحتفى به، ويحوَّل عادة إلى ممارسة اجتماعية مرحب بها، بينما ينفى الفعل الثاني إلى الغرف الضيقة المغلقة ليصبح ممارسة فردية سرية. والمسافة بينهما هي بالضبط مساحة الازدواجية والنفاق الاجتماعي والكذب الموجودة في مجتمع ما. في مقطع آخر من “شبح الحرية” يقوم رجل طيب الملامح محب للحيوانات باعتلاء أحد المباني وإطلاق النار عشوائيًّا على المارة. عندما يقبض عليه ويحاكم يتحول لبطل ونجم شعبي. في بداية الفيلم ونهايته يسمع صوت المتظاهرين الثائرين: فلتحيا الأغلال! فلتسقط الحرية!

عندما يقلب بونويل الأشياء، فهو يكشف عن حقيقتها الأخرى: إننا نحتفي بالأكل والقتل والطغيان، ونزعم العكس. في المشهد السابق على مائدة قضاء الحاجة الجماعية يدور الحوار حول كمية الفضلات التي يفرزها الناس والتي يتوقع أن تصل إلى 10 مليون طن يوميًّا!

أتخيل: هل تحول الشارع إلى مصرف للقاذورات والفضلات الخارجة من البيوت، بما فيها العنف الأسري والقمع والاحساس بالدونية الاجتماعية والاقتصادية.. إلى آخره؟ ما الذي يمكن أن يفرزه نقص التربية في البيت والمدرسة، أو بالأحرى التربية الخاطئة التي تقوم على المظاهر الدينية القشرية، مع غياب قيم العمل والتعليم والإحساس بالعدل، وزرع فكرة أن الفساد والرشوة وإمكانية شراء أي شيء بالمال؟ ما الذي يمكن أن يفرزه بيت لا ينتج سوى عاطلين عن العمل، عاطلين من التعليم والثقافة؟

لا يحتاج الشارع المصري إلى دراسة، فهو واضح إلى حد الانفضاح، لكن البيت هو الذي يحتاج إلى هذه الدراسة، لأنه غامض ومستتر ويموج بالكبت والأكاذيب التي يفضحها الشارع.

العنف ضد النساء، على سبيل المثال، الذي تزداد مساحته باستمرار في الشارع المصري، لا بد وأنه يعكس بيوتًا تغلي بالكبت والرغبات المحرمة. كنت أود أن أقول وبالمعاناة الاقتصادية أيضًا، التي هي عنف في حد ذاتها، ولكن الحوادث التي نسمع بها والمواقف التي نراها بأعيننا تشي بأن الفقر ليس مرتبطًا شرطيًّا بالعنف تجاه النساء. على العكس، نجد بعض من يملكون المال والنفوذ يستغلونهما لممارسة العنف بأشكاله ضد النساء، عنف يصل لحد الاغتصاب الجماعي والقتل أحيانًا. حادثة “فيرمونت”، مثل حادث الصبي ابن القاضي، ليسا سوى شرارتين صغيرتين طارتا فوق فوهة نار هائلة نتكاسل عن محاولة إخمادها، ونتعامى عن رؤيتها. في الحالتين نحن أمام رجال ومشاريع رجال ينتمون إلى الصفوة، إلى النخبة، الثرية، المتعلمة، التي تملك السلطة والنفوذ. لماذا يحتاج من يملكون كل شىء لإهانة المحرومين إلى هذا الحد، إذا لم يكن هذا تعبيرًا عن بيت يعاني من شعور حاد بالمهانة أو رغبات مكبوتة أو خواء نفسي وثقافي رهيب، أو كل ذلك معًا؟

من المفهوم أن يدفع “الحقد الطبقي” klassenhass الفقراء والمحرومين إلى الانتقام من مستعبديهم، وأن يحاولوا كسر القوانين والنظم الاجتماعية التي وضعها هؤلاء، ولكن ما الذي يدفع “السادة” للحقد على “عبيدهم”، ولكسر القوانين التي تحميهم قبل أي أحد آخر؟

كان كاتب السيناريو وحيد حامد أول من انتبه إلى هذا الحقد الطبقي الذي يكنه أثرياء هذا البلد ضد فقرائه في فيلم “المنسي” (إخراج شريف عرفة، 1993)، من خلال شخصية الثري “أسعد بك”، كرم مطاوع؛ هذا الرجل الذي يملك كل شيء هو الذي يشعر بالكراهية والخوف تجاه المنسي (عادل إمام)، محولجي السكة الحديد، الفقير محدود الإمكانات والطموح. أدرك وحيد حامد مبكرًا طبيعة معظم أبناء الطبقة العليا الحديثة، التي صعدت من العدم خلال الثمانينيات والتسعينيات، عبر عمليات السمسرة وغسيل الأموال وتجارة العملة والقوادة، وطبيعة خوفها المرضي من الطبقة الدنيا.

لقطة من فيلم المنسي

الشارع وحده يعكس هذا الصراع الدموي الدائر على النفوذ والسلطة بين أصحاب الرتب وأصحاب المناصب وأصحاب المال، ومن الناحية الثانية بقية الشعب الذي يسعى لتخريب كل محاولات هؤلاء.

وحين يضيق المجال العام في الشارع، فيكف عن أن يكون تعبيرًا علنيًّا منظمًا عن الصراعات السياسية الدائرة، فإنه يتحول إلى حلبة ملاكمة، تتبادل فيها أطراف الصراع السياسي اللكمات، بدلاً من الكلمات. والمشهد كله يتحول إلى عبثية سوريالية تليق ببونويل؛ ساحة مدينة هائلة يتصارع فيها الجميع ضد الجميع.