في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في الحلقة الثانية من سلسلة إنجرام يكتب خالد يوسف عن محمد عباس، لاعب الأهلي، الذي لمع فجأة واختفى تدريجيًّا.. ارتفع إلى القمة بضربة قدم أحرز منهاهدفًا في المشاركة الأولى له مع الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام فريق ساوثهامبتون بطل الكأس الإنجليزي.. كان الفتى الأسمر صاحب ال ١٨ عامًا مفاجأة هيديكوتي؛ المدرب المجري صانع المعجزات مع الأهلي، ولم يخذله؛ فأحرز هدفًا رائعًا في المرمى الإنجليزي.. مصادفة فتحت له طريقًا مباشرًا إلى قلوب الجماهير التي هتفت باسمه منذ اللقاء الأول، وجعلته مع نجم النجوم، محمود الخطيب، الثنائي المرعب لأي خط دفاع في فرق المسابقات الرسمية في ١٩٧٩ -١٩٨٠-١٩٨١.. واستمرت عطايا المصادفة حتى ١٩٨٣، حين بدأ الأفول التدريجي لنجم محمد عباس.. غادر الاهلى ولعب في فرق أخرى لم يجد فيها “ما تربى عليه”، كما قال واصفًا فترات الارتباك. وذلك قبل أن يختفي نهائيًّا تحت ركام حكايات خرافية عن المخدرات والسجن..ثم الهروب والمطاردة.

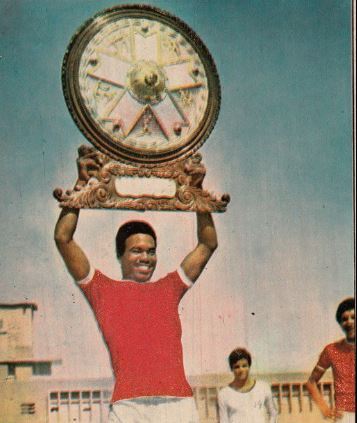

محمد عباس في دائرة أصغر من بقية نجوم الأهلي على غلاف مجلة المصور احتفالا بالفوز بالدوري العام؛مارس ١٩٨١

ولم يعاود محمد عباس الظهور إلا منذ سنوات قليلة عندما أخذ يحكي عن حياته بين مصادفة جعلته القناص الذي لا يتوقف عن التهديف، وبين الاختفاء الغامض الذي يكشف لنا تفاصيل كثيرة عما يحدث بعيدًا عن الأضواء

مدينة

في الثمانينات كانوا يسمون الهيروين تذاكر الجنة**

يبتسم عباس لأنه كتب في نوتة صغيرة الصيف الماضي أن عام ١٩٨٦ سيكون “عام العودة”، مستمرًا على نفس طقوس الظهور المفاجئ، ثم الاختفاء الغامض.

كان الانطباع الأول بالنسبة لمحمد عباس عن ذاك الغروب أنه الأجمل منذ سنوات عديدة، مع أنه كان قريبًا من إفراغ ما في بطنه قبل ربع ساعة فقط، بعد أن رفضت معدته استقبال أي طعام على مدار اليومين السابقين.. كان الأفق ورديًّا، كما يليق غالبًّا بمنتصف الصيف وليس بأواخر فبراير.. سماء صافيه لا يعكرها سوى عمود الدخان القادم من أقصى الشرق، تحديدًا من شيراتون المطار؛ الرياح الشديدة جعلته يلتقي مع رواسب عمود الدخان القادمة من الجنوب، من نزلة السمان، عدا ذلك كان المنظر يُدخِل إلى نفسه سكينة خاصمته على مدار العام الماضي، خصامًا لم تقطعه سوى حفنة “التذاكر” التي تعرف عليها بشكل متقطع، وجعلت من الأمور محتملة نسبيًّا، خصوصًا قبل ستة أشهر فقط عندما خالجته مشاعر متضاربة بين الذنب الشديد، والنشوة لأنه ما يزال مؤثرًا رغم وجوده خارج الصورة تمامًا، ولكنها كانت المرة الأولى التي استوعب أنه يمكن أن يتأمل حياته كلها من خلال شاشة التليفزيون، تحديدًا بفضل أنه خارج الكادر، وأن وجوده المكثف داخله قبل خمس سنوات ربما كان العائق الأول لفشله في رؤية الأمور كما هي.

يبدو محيط ستاد القاهرة غرائبيًا في وجود المدرعات وقطع المطاط المحروق المتناثرة، ومع هذا كان اندهاش عباس الأساسي من السهولة التي تمر بها سيارته

هل يفتح المكان الآمن أبوابه؟

السكينة المنبعثة من الغروب أكدت له أن وجوده في هذه البقعة من هضبة المقطم كان قرارًا موفقًا، رغم المخاطر العديدة، ورغم الفوضى، فسيبقى مطاردًا أو مطلوبًا. الأمر لا يتعلق فقط بجمال المنظر، بل بأنه لم يكن يرغب في ترك تلك البقعة الاستراتيجية، وأيضًا بسبب الانتشار المكثف للدبابات في نقاط مختلفة، وهو منظر لم يعتده منذ تسع سنوات كاملة؛ عندما كانت لديه خطط لتمضية اليوم كله في ساحة العباسية.. تذكر وقتها تعليق أحد العابرين من “الصحبة” أن هذا البلد يتعرض لصدمة حقيقية كل تسع سنوات. عباس لم يكن يرغب في ترك موقعه لأنه كان ينتظر آملاً في موعد فتح “فيرجينيا” لأبوابه، مع أنه احتمال ضئيل في ظل الأوضاع خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية، لكنه المكان الوحيد الذي يمكنه أن يظل آمنًا، أيًّا كانت الأجواء خارجه، كان يأمل في الاختباء وأخذ قسط من الراحة حتى الصباح التالي.

ومع أن شعور السكينة بدأ يتسرب إليه تدريجيًّا، فان فكرة البقاء ثابتًا في موقعه كانت مصدر قلق له في ظل احتمال إغلاق فيرجينيا، وبدا هذا جليًّا في محاولة أظافره لا إراديًّا خدش القشرة الرمادية للسيارة الفيات ١٢٦ التي كان يتكئ عليها. كان صاحب السيارة بداخلها يحاول البحث عن محطة إذاعية محاولاً معرفة آخر الأخبار، لكنه لم يجد سوى تكرار لتلاوات من القرآن، وحلقة معادة من برنامج “قال الفيلسوف”، وفي رحلة البحث عن بي بي سي العربية، استقر المؤشر بطريق الخطأ على تردد سمح بخروج نوتات من أغنية غربية، لم يكن عباس يعلم أنها “موكب” لفريق new order، كما كان غافلاً بعجز مغنيها عن المضي قدمًا في حياته بعد إنهاء علاقة ما. راقت الأغنية لعباس إلى درجة أنه أشار لرفيقه صاحب السيارة للإبقاء على المحطة دون تغيير المؤشر. وربما أعطاه هذا سببًا مقنعًا لتذكر رائحة تلك الأمسية….. أمام ساوثهامبتون، دون أن يتهم بالتباهي الزائد.

محمد عباس ومحمود الخطيب وبينهما أحد الأصدقاء-الصورة من أحد جروبات الأهلي على الفيسبوك

عام العودة

وعلى الرغم من اعتباره هاربًا من مقر احتجازه، فإن عباس لم يشعر بالقلق عند اقتراب ذلك الفتى من مكان السيارة، شعر فقط ببعض التوجس الذي اختفى بمجرد أن ظهر مقصد قدومه، وهو إخبار الرفيق أن أصحاب فيرجينيا ينوون إغلاق الملهى الليلي بفعل قرار حظر التجول. فجأةً حوَّل الفتى الصغير نظره من الرفيق إلى عباس، وأخرج من حول خصره ما بدا أنه قميص، أهداه له على الفور دون تردد، في لفتة ودودة في مظهرها، وإن تسببت في بعض الحيرة عندما اكتشف عباس أنه قميص أزرق أولد سبايس، بياقة وأساور صفراء، من النوع الذي كان يلبسه في موسمه الأول مع الأهلي في ٧٩؛ وهو قميص نادر الاستخدام رغم أناقته الطاغية. وهو ما جعل قيمة الهدية مضاعفة، فقد شعر عباس للمرة الأولى منذ فترة طويلة أن اللفتة لم تكن محملة أو مرفقة بتلميحات إلى أنه شخص ضعيف، سهل الانقياد، باحث عن متعته الشخصية، مستهتر، مراهق، ضيق الأفق، غير شاعر بالامتنان، مستسلم للوضع الراهن، غير قادر على تغيير وضعه، قليل الإيمان، نمرود، مخيب للآمال، لاعب ميئوس منه، بلا طموح، مبعثر للهدايا التي يلقي بها القدر أمام قدميه، موهبة فطرية ضائعة. لم يكن في الأمر إشارة دائمة إلى أن جيبه عامر بالملاعق التي تساعده على طهي (تسخين) “تذاكر الجنة” التي تسري في أوردته لسنوات الآن، تحديدًا منذ أن حدث هذا للمرة الأولى عام ١٩٨١.

بمجرد ارتدائه للقميص رسم عباس ابتسامة، خصوصًا عندما سمع إطراء رفيقه، ولكنه لم يستمع لبقية النصيحة التي أكدت أن هذه ليست الخطوة الموفقة للتخفي من أعين مطارديه من رجال الشرطة، خصوصًا وأن متعة الفرار لن تدوم بمجرد فراغ الجيش من إخماد غضب جنود الأمن المركزي. لم يستمع عباس لكل ذلك الأزيز من جانب رفيقه، لكن نصيحة وحيدة راقت له في النهاية، وهي أن التحرك، ومحاولة الذهاب لخارج القاهرة لبضعة أيام قد يكون الخطوة المثالية، حتى لو كان ذلك في منتصف “معمعة حظر التجول”. وجاء اختفاء الصبي صاحب هدية القميص داعمًا لفكرتي التحرك وترك ذلك المنظر الرائع والأثر الذي تخلفه هضبة المقطم في النفس.

كان عباس يختار دومًا اللحظة، تمامًا مثل كل شيء يتعلق بالثمانينات، الآن وإلا أبدًا Now Or Never. الفارق الوحيد كان في المكافآت التي اختارها على طول الطريق، مثلما حدث قبل ١٨ ساعة فقط؛ حين اكتشف، هو ورفاقه في الحجز، أن أبواب قسم الشرطة مفتوحة تمامًا. وكأن جنود الأمن المركزي فقد اختاروا طريقًا آخر لاستئناف عملية القبض عليه في الليلة السابقة على خلفية قضية تعاطي واتجار للمخدرات.

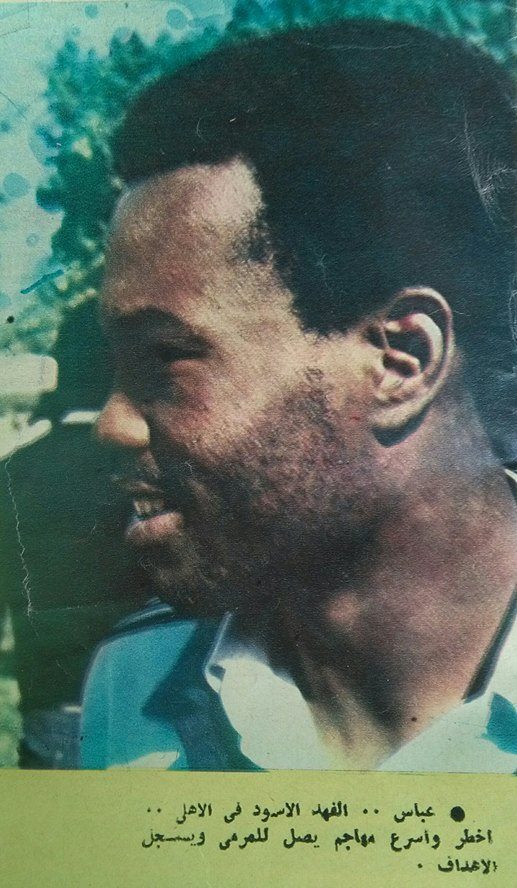

محمد عباس في الأرشيف الصحفي لجروبات الأهلى على فيسبوك

قرر عباس الانطلاق، لا وقت للتفكير في العواقب، التفكير فقط في انعاكسات أنوار الشارع داخل السيارة الفيات وهي تلتهم أمتار طريق الهضبة، الانعكاسات تبدو أجمل من الأريكة الخلفية، الاستلقاء عليها في سن السابعة والعشرين، حتى لو كان في حالة طوارئ قومية شاملة، أقل توترًا من الاستلقاء عليها في سن الثامنة في كل مشوار برفقة الوالد في نهاية كل إجازة في أسوان، متخذًا من أعداد الأهرام والأخبار وسادة حتى محطة الوصول، حبر صفحات الرياضة يستقر على اليدين والخدين، وكأن عام ١٩٦٦ بكل كوابيسه على الأهلي أضحى وشمًا على المشجع الصغير.

الوضع من الأريكة يسمح له برؤية أعلام الدول الأفريقية التي تنتشر على كل أعمدة شرق العاصمة استقبالاً لكأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل، لا تزاحمها فقط إلا دانات الدبابات التي أمر عبد الحليم أبو غزالة بإنزالها في أولى أزمات الرئيس الرابع في ولايته الأولى. يبتسم عباس لأنه كتب في نوتة صغيرة الصيف الماضي أن عام ١٩٨٦ سيكون “عام العودة”، مستمرًا على نفس طقوس الظهور المفاجئ، ثم الاختفاء الغامض.

أحداث الأمن المركزي - فبراير ١٩٨٦

ماذا لو..؟

كان مخططًا لـ ١٩٨٦ أن يضع نهاية لنغمة أن عباس هو النموذج الصارخ لنظرية “ماذا لو“، التي تحفل بها أدبيات الصحافة الغربية عن الفشلة والمستهترين، وأصحاب البخت العاثر. لا يستطيع عباس سوى إصدار ضحكات مكتومة عن تلك الـ”ماذا لو” في حال استمراره في الزمالك في منتصف السبعينيات، أو تلك المصادفات التي ألقت به في طريق عبده البقال بعدها بعامين، أو لو لم يشعر شريف عبد المنعم بالإجهاد لينزل مكانه في مباراة ساوثهامبتون. ماذا لو كان فيرجينيا لم يكن موجودًا، أو انه لم يشعر بالمرح والفكاهة التي شعر بها مع الأنفاس الأولى للعالم الجديد الذي اكتشفه وجعل من أيامه موكبًا متواصلاً من الأيام “الخفيفة”.

جيهان السادات تستقبل لاعبي الأهلي وبينهم محمد عباس ويبدو في الصورة حسن حمدي ومجدي عبد الغني وخالد جاد الله بعد قبولها الرئاسة الشرفية للنادي١٩٨٠

ماذا لو لم يتم استخدامه كجندي شطرنج في صراع القوة بين صالح سليم والجوهري في أزمة صيف ٨٥، قبل أن يرمى ضمن القطع التالفة التي تم التضحية بها كي يستمر “الجيم”.. ماذا لو لم ويصبح أحد الأسباب غير المباشرة لحدوث معجزة كأس مصر أمام الزمالك، فيما يسمى بمباراة الناشئين. ماذا لو كان عباس قد حصل على الشقة التي وعدوه بها في المرة الوحيدة التي سُمح له فيها بالتفكير في شيء أبعد من اللحظة.

عباس يضحك على تلك الأسطورة بأنه فتى الغلاف لمجلة “ماذا لو؟”. السر المكشوف للجميع أن كل لاعب كرة هو مشروع “ماذا لو؟” محتمل.. ماذا لو لم يتعرض أسلوب حياة جمال عبد الحميد (على وجه التحديد) للتهديد المباشر بكسر قدمه ثم استغناء الأهلي عنه؟ ماذا لو لم يسجل جمال برفقة الزمالك أمام تيزي أوزو الجزائري في ٨٤؟ ماذا لو لم يهدر ركلة الجزاء أمام المغرب قبل عام في أصعب مواجهة في مشوار الحلم الدائم بتصفيات كأس العالم، ماذا لو لم يتعرف أحدهما على الأخر عن قرب من الأصل؟

محمد عباس ضمن فريق الأهلي الذي يضم نجوم و أساطير مثل محمود الخطيب ومصطفى يونس وإكرامي ومصطفى عبده وخالد جاد الله ومحمد عامر وماهر همام وجمال عبد الحميد

ماذا يفعل `` ليل`` في الفوضى؟!

يبدو محيط ستاد القاهرة غرائبيًا في وجود المدرعات وقطع المطاط المحروق المتناثرة، ومع هذا كان اندهاش عباس الأساسي من السهولة التي تمر بها سيارته مع رفيقه من كل لجنة تفتيش من قبل الشرطة العسكرية، التفسير المنطقي الوحيد يكمن في القميص الأولد سبايس. مع كل مرور آمن من كل لجنة يزيد الشعور بالاطمئنان، خاصة مع الاقتراب من شوارع العباسية الخلفية، وساحة الكرة الشراب الخاوية من كل شيء عدا من المراهق طاهر أبو زيد الذي يتوسط بقعة ضوء الكشافات التي أنارت أمسيات السبعينيات. طاهر وعباس تبادلا النظرات في سكون تام قبل أن تختفي السيارة في نفق الليل. يا لها من مفارقة سخيفة أن يجد عباس سلوانه في الاسم الذي ظل لسنوات معروفًا به؛ “ليل”، بصفته أول رأس حربة أسمر يجد طريقه للتشكيلة الأساسية للأهلي، تلك النكتة التي تواصلت باعتباره أبرز لاعب أفريقي لم يتعاقد مع الفريق في تاريخه.

ومع الوجوم الذي غطى ملامح المدينة، فإن ملامح عباس نفسها تحولت إلى شعور تلقائي بالارتياح بمجرد دخول محيط المنيل، والمرور من أمام شارع بيت الأسرة، الذي تزامن مع ظهور دستة شباب يشبهون عباس، يحاولون الجري بنفس سرعة السيارة الفيات وكأنهم يحاولون الفرار، يرتدون قمصان حمراء مختلفة، بعضها تحمل طباعة باهتة لمنصور شيفروليه، بعضها لسڤن أب، أجملها عليه كوكاكولا، ولا أحد يعلم كيف تسلل حسام وطارق خليل إلى الركب.

كان عباس يتوقع أن يكون الاقتراب من محيط ملعب التتش سببًا لشعوره بضيق، يتجاوز الشعور الذي تخلفه رؤية كل الحواجز العسكرية في شوارع الجزيرة، لكنه أدرك أن الفوضى تحديدًا هي سبب شعوره بالارتياح، وأنه ربما للمرة الأولى في حياته ليس مطالبًا بالسعي وراء هاجس الوجود في المكان والتوقيت المضبوطين. ذلك الهاجس الذي يطارد عشاق القرارات الصائبة. للمرة الأولى في حياته يجد أن القاهرة تنتظره، وأنه ليس بحاجة إلى اللهاث خلفها، وأن القاهرة عاجزة، فاشلة، محبطة، متهورة، غاضبة ولو ليوم واحد، وأن اختيار لحظة المرح والفكاهة كان القرار الأصوب منذ البداية. كيف يمكن لمشروع فوضوي مثل القاهرة أن يصدر أحكام اللوم على الخاسرين من قوم الفكاهة والمرح، ممن لم يختاروا قرار تكوين “خميرة” المستقبل، عجينة العرق والشطارة والبرستيج وحب البيزنس واستبصار السياقات التي مع أنصاف أكواب من الانتهازية وخفة اليد، يمكن أن تخرج بعد ضغط الزمن وقسوة الأيام والصبر إلى رئاسة نادي، أو وكالة دعاية أو برنامج رياضي، أو ماركة مسجلة، أو مقعد في البرلمان، أو، في الأغلب، أيقونة أو مرجعية ثقافية يمكن السحب من رصيدها دومًا وقت اللزوم.

وفي وسط تلك الفوضى كان شارع الهرم جماله الخاص، فارغًا من لهاثه المعتاد، والذي كان على عباس ركوبه في كل مرة يرفض فيها استقبال نزلاء جدد في فيرجينيا. الشارع أقل قسوة حتى في ظل مخلفات الغضب التي تركها الجنود الغاضبون خلفهم؛ في رحلتهم من معسكرهم القابع في نهاية الشارع من الجهة الأخرى. ربما هي المفارقة الأخيرة التي رسمت ضحكة أخيرة على وجه عباس، وهي أنه وهؤلاء الجنود طالما كانوا زملاء ورفاق عمل، حتى لو لم تلتق النظرات، حتى لو كان كل طرف منهما يعطي ظهره للآخر معظم الوقت، موفرًا الترقب والتحفز إلى ما يسمى بـ”الجمهور”.

قبل لجنة الطريق الصحراوي، استقر سائق وصاحب سيارة على جانب الطريق انتظارًا لقرار نهائي من صاحب الرحلة، فالمضي قدمًا قد يعني رحلة هروب لن تنتهي قبل شهور وربما أعوام. عباس لم يجد من يفكر معه بصوت عال، لم يعتد أن يضع قادم الأيام في خانة اهتماماته، وأن هناك شيء ما بعد “اللحظة”، حتى لو بدت وكأنها ممتدة. فقط فجر بارد من بقايا نهايات فبراير وطريق فارغ وسط خلاء خاوٍ، لا تكسره لوحة إعلانات تابعة لوكالة طارق نور، عليها بالمصادفة طبقات متراكمة من قصاصات عشرات ملصقات أفلام الأعوام السابقة لعادل إمام، ملصق منها التهم عينيه وهو يحتضن شباك مرمى صغير يقبع في ميدان التحرير. تحوَّل النظر إلى تحديق ثم إلى شرود ساعد على إطالته أضواء النهار التالي التي تحاول التسفيه دومًا من إنجازات الفوضى.

سيارات محترقة أمام باب فندق هوليداي -إن بشارع الهرم في أحداث الأمن المركزي ١٩٨٦

وعندما عادت الأمور إلى طبيعتها

ربما كان أكثر شروق حزين من بين ما عاشه عباس، وساعده على ذلك وجوده على هضبة المقطم، كانت السماء باهتة رغم اختفاء أعمدة الدخان، وبدأت قطعان سيارات الصباح في الظهور مؤشرًا على بداية كسر حظر التجول عقب خطاب مبارك في الليلة السابقة. في نفس اللحظة كانت يد عباس تبحث عن أية تذاكر متبقية، لكن اليد وصلت إلى نهاية الجيوب دون نجاح. انطلقت إذاعة الشرق الأوسط من السيارة مبشرة بيوم آخر من الخفة والدلع كما تزعم إيناس جوهر. عباس لا يعلم من أخذ منه قميصه الأزرق وألبسه ذلك الجلباب، لكن سائق السيارة لم يمهله وقتًا للاندهاش، مُبلغًا إياه أن عليهما التحرك فورًا، خصوصًا في ظل الظهور المفاجئ لدورية شرطة بدأت في تسلق أحد مطالع الهضبة. كان القرار حساسًا، لكنه لم يستغرق كثيرًا في رأس عباس، اتخذه بمجرد نظره إلى المدينة مرة أخرى. فمهما كانت فداحة الثمن أو هول العواقب، فليس هناك أسوأ من عودة الأمور إلى طبيعتها في القاهرة.

محمد عباس كما ظهر متحدثاًِ في برنامج تليفزيوني عن ذكرياته في الملاعب وقصته مع السجن والمخدرات والنجومية.