في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

قابلت يوسف درويش في عامه الأخير.. وشعرت دومًا أن هناك شيئًا مؤجلاً تخبئه هذه المقابلات.. ليست الحلقات التي نشرتها في وقتها؛ 2005، ولا التجول في حياة رجل ثري صاحب تجربة كبيرة في الحياة والسياسة والسفر، والبحث عن نفس مزَّقتها الهويات الصلبة الجامدة.

كان هناك شيء ما يخص المستقبل ونهايات عصر “الانسجام” المفروض من التركيبة العسكرية لحكام مصر بعد 1952، وحذف التنوع لصالح نوع من ماكينات صناعة التشابه بين الجميع، باعتبار التعدد نقطة ضعف يتسرب منها الأعداء.

هناك شيء ما في حياة يوسف درويش يخص المستقبل، سنقول الآن إنه طرح لكل شيء مستقر وثابت للبحث والكشف والمساءلة، وهذا ما أضيف مع اكتشاف هدية “الرجل الحديدي”(وهو اسمه السري في تنظيمات اليسار ومعتقلات الأنظمة).. الهدية كانت عبارة عن حقيبة تتضمن بعض أوراقه الرسمية، مثل وثائق السفر، ووثائق تغيير الديانة، وقبلهم وثيقة “الجنسية المصرية”؛ التي ربما لا يعرف الكثيرون أن القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية لم يصدر سوى عام 1948.

هذه السيرة الشخصية تضعنا أمام سؤال: ماذا يعني أن تكون مصريًّا..؟ أو كيف فكرنا في علاقة سكان هذه البقعة الممتدة عبر قارتين ويخترقها بحران ويجرى في وسطها نهر النيل.. وهذا الوقوف أمام تاريخ “العلاقة مع بين مصر وسكانها” ليست رحلة رومانتيكية، تستدعي الأناشيد وقشعريرة الأجسام؛ بل في المعنى وراء الوجود على أرض أقدم دولة مركزية في التاريخ (كما نفخر في مروياتنا الشفاهية والمدرسية).

هناك شيء أكبر من دروس التربية العاطفية للدولة، ومحاولتها صنع “انسجام” على طريقتها، وحسب توجهاتها؛ انسجام يستبدل حق الإنسان في الوجود على هذه الأرض، ليس باعتباره جزءًا من هوية منسجمة، ولا جزءًا من تجمع الهويات المتصارعة تحت قوة السلاح الوطني..

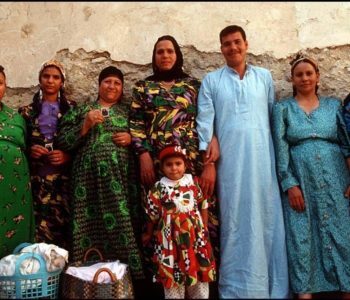

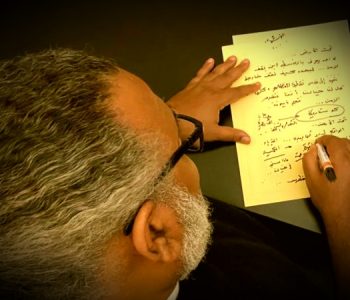

وائل عبد الفتاح في بيت يوسف درويش ،الذي كان يحتفل بعيد ميلاده مع العائلة و الأصدقاء

الرحلة التي نحاول تأملها؛ تبدأ بالمقابلات القديمة التي نشرتها محتفياً بشخص عاش بين حكم عباس حلمي الثاني وحتى حسني مبارك…ومن حارة اليهود إلى قلب القاهرة، تليها وقفات أخرى خارج تاريخ المحفوظات المدرسية وطنين الروايات الرسمية.

لماذا بحثت عن يوسف درويش؟

ظل يوسف درويش يطاردني لسنوات.. أقصد اسمه؛ تسمع عنه في حكايات كثيرة.. اسم بلا تفاصيل.. رمز لأشياء ذات تقدير واحترام. وعنوان حكاية مثيرة تختلط فيها اليهودية بالإسلام.. بالشيوعية.. بالسجون والاتحاد الاشتراكي.. بعبد الناصر.. وإسرائيل.

بين الاحترام والإثارة كان اسم يوسف درويش يظهر و يختفي. وعندما قابلته وجدتها كلها حكايات ناقصة، وأجمل ما فيها الحكايات الصغيرة جدًّا. هو شخصية كبرى. لعبت أدوارًا أسطورية من وجهة نظر عشاق ومريدين تكتشفهم كلما اقتربتَ من عالمه، لكن الممتع أن نكتشف كيف يعيش، وكيف ينظر إلى العالم بعد حياة حافلة. حينها فكرتُ أن أقترب من زاوية مختلفة.. وأن أرى كيف تعيش أفكار يوسف درويش في 3 أجيال.

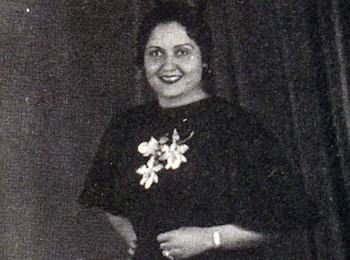

هو المولود في سنة 1910 عندما كان حاكم مصر هو الخديو عباس حلمي. وابنته نولة؛ الباحثة والمترجمة والمهتمة بحقوق المرأة (عضو مؤسس في جمعية المرأة الجديدة) شغلتها السياسة هي الأخرى، وذابت مع حركة الطلاب الشهيرة في ٢٧٩١في السنوات الانتقالية من عبد الناصر إلى السادات. والثالثة ابنتها؛ حفيدته بسمة؛ التي لم تعرف سوى حسني مبارك.. وهي مذيعة ثم ممثلة نجحت في التليفزيون والسينما، مع أنها ليست من “ستايل” النجومية المعتاد في السنوات الأخيرة.

حكاية ممتدة عبر 3 أجيال.. كل منهم خارج النمط التقليدي.. عرضت الفكرة علي نولة درويش ووافقت، لكن في اليوم التالي اجتاحت قوات جورج دبليو بوش بغداد، وتأجل الموعد والفكرة.

في نهاية شتاء 2004 حكى لي زميل صحفي (مصطفي السعيد) عن مشروع تصوير مجموعة أفلام تسجيلية سيبدأها بيوسف درويش.. وتحدَّث بالتفصيل عن الأيام الأولي للتصوير.. أبديتُ اهتمامًا بالاسم.. فقال لي مصطفي “تحب تشترك في الفيلم.. ستخرجه عرب لطفي.. ويمكن أن تكتب التعليق”.. ابتسمت.

كنَّا وقتها نعد لإصدار “الفجر”، ونبحث عن أفكار جديدة؛ مذكرات أو شخصيات لم تحرقها الصحافة.. ووجدتني أقترح من جديد: مذكرات يوسف درويش.. أقدم سياسي في مصر.

أكلت الأعداد الأولى الوقت والأفكار التي تؤجلها لكي تتعامل معها بإتقان أكثر. حتى سمعت باستضافة يوسف درويش في برنامج مني الشاذلي “العاشرة مساءً”، وعرفتُ بعدها أن هناك فيلمًا تسجيليًّا (يشترك فيه الزميل سيد محمود، والمخرج عمرو بيومي) ومن إنتاج العدل جروب.. عادت الحماسة من جديد، بعد أن تصورتُ أن الاقتراب من يوسف درويش سيضاف إلى الأحلام المؤجلة،

وبحثتُ عن رقم تليفون يوسف درويش.

هل سنبدأها بنظرية المؤامرة؟

اسم يوسف درويش له حضورٌ مثيرٌ للانتباه. حكاية كبرى في أساطير حركات اليسار في مصر.. أشهر محامي عمال من الأربعينيات.. ومؤسس تاريخي لتنظيمات العمال والفلاحين.. ومهندس خلايا سرية.. وأب روحي لحركات يسارية جديدة تتمرد علي متاحفا ليسار القديم والتقليدي المستقر في تحالفه مع السلطة والمستريح تحت مظلة الماضي المجيد. كان شابًا على الرغم من العصا الخاصة التي تحافظ علي توازنه في أثناء المشي، توقعتُ أنها بسبب العمر، وعرفتُ أنها أثر باقٍ من حادثة غامضة.. حكاها بشكل سريع “في أثناء رحلة المشي اليومية المعتادة من البيت إلى النادي الأهلي مرورًا بالأوبرا.. في طريق العودة، وبعد أن عبرتُ حديقة الأندلس.. فوجئت بسيارة بوليس تسير عكس السير تجاهي، ومن الصدمة وجدتني على مقدمتها.. فسِّرها كما تشاء”..

أنهى الحكاية بملاحظة مهمة “تعرف طبعًا إن هذا الشارع اتجاه واحد”.

المدهش أن هذا حدث بعد عودته من إقامة طويلة خارج مصر (الجزائر من ١1973، وحتى 1980، ثم إلى تشيكوسلوفاكيا (تسميات قديمة لدول تفككت بعد ثورات وربا الشرقية)حتى عام 1986).. وفي توقيت قريب من حادثة أخرى لا تقل غموضًا أنهت حياة زعيم يساري آخر هو زكي مراد (غير والد المطربة الشهيرة ليلي مراد).

هل هي حادثة مُدبرة؟!

أخافُ طبعًا من نظرية المؤامرة، لكن تبدو المصادفة مثيرة للانتباه؛ مصادفة توقيت الحوادث الغامضة لزعماء تنظيمات يسارية؛ لخبراء في التنظيم ولهم جاذبية الاستمرار في النضال خارج صفقات السلطة.. كما أن يوسف درويش حكى لي أنه كوَّنَ خلية سرية وهو في الجزائر.. وأنه حافظ على اتصال بتنظيمات تمد الصلة بين اليساريين في القاهرة وباريس.

كيف سأفتح معه الموضوع الحساس؟

ستجد اسم يوسف درويش أيضًا على أغلب بيانات حركات المعارضة التي كانت توصف قبل يناير 2011 بأنها جديدة ؛مثل “كفاية” و”الحركة الشعبية من أجل التغيير”.. فهو على رأس الحالمين بمصر جديدة.

أسأله “كيف ترى حياتك؟”، فلا ينتظر إكمال السؤال “شوف، أنا عشت أيام عبد الناصر.. حقق إنجازات عظيمة.. الاستقلال.. وتأميم قناة السويس.. والسد العالي.. والصناعات الكبيرة.. لكن كل هذا ذهب مع الرياح، لأنه كان بلا ديموقراطية.. لم يدافع أحد من أصحاب المصلحة عن هذه الإنجازات.. لأن الشعب كان غائبًا عما يحدث.. ولهذا وصلنا إلى الكارثة التي نعيشها”.

وقتها كان يوسف درويش لا يزال يحلم بديموقراطية حقيقية تفصل بين السلطات.. ويقول “أنا لستُ ضد ما يحدث في الشارع الآن من تظاهرات، لكن كل هذا لن يأتي بثمار، إذا لم يحدث وعي في أرض الواقع بين العمال والفلاحين وسكان المدن والقري.. ساعتها سنضمن وجود الديموقراطية”

كان يتحدثُ بحرارة رفعت عندي درجة الحذر: هل سيحوِّل كل الكلام إلى قضايا عمومية.. وكلما أساله عن شيء خاص.. سيدفعه إلى قضايا في السياسة.. كيف إذن سأفتح معه ملفًا حساسًا مثل أصله اليهودي.

هل يصحُ أن أتحدث عنه؟! هل أبحثُ عن إثارة بالنبش وراء موضوع نتحدث عنه دائمًا بشكل مريب؟!

يوجد مدخلٌ سهلٌ وهو الحديث مع يوسف درويش باعتباره “يهوديًّا ضد إسرائيل”. وهذه حقيقة لا مبالغة فيها؛ فقد رفضَ منذ اللحظة الأولى إقامة إسرائيل، لأنها دولةٌ عنصريةٌ سرقت أرض شعب.. وطردته من بلاده.. قال هذا للجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة جاءت إلى مصر سنة 1947 “كانت تقيم في فندق شبرد.. وذهبت إليها أنا وواحد صديقي.. وقلت لهم إنني ضد إسرائيل.. وقتها كنت أوزِّع منشورات ضد الصهيونية في شارع عماد الدين عند جروبي”.

إنه مدخلٌ سهلٌ جدًا.. خصوصًا أن يوسف درويش كان ضد كامب ديفيد أيضًا، لأنها لم تحقق العدل. والعدلُ من وجهة نظره هو: دولة علمانية واحدة تجمع كل سكان فلسطين مسلمين ومسيحيين و يهود.

إذن سينتهي الكلام عند هذا الحد. لكنني أريدُ مستوى آخر من الكلام؛ عن يهودي في مصر.. أريد اكتشاف الجزء المنسي من حكايتنا.. فسألته “هل رأيت فيلم “انسَ بغداد؟”.

نظر بدهشة وقال “لا!”، فحكيت له حكاية “انسَ بغداد”.

كانت الراقصةُ المرحة تطل من الجانب الأيمن للصورة. وفي الخلفية صوت محمد فوزي بالمرح نفسه، ثم عشرات الراقصات الخفيفات.. الكاميرا تتأمل جسد الراقصة الرئيسية وتركز علي الأجزاء الرشيقة.. وعلى يسار الصورة رجلٌ مُسنٌ يحكي رحلته من بغداد إلى إسرائيل. هكذا انتهى فيلم “انسَ بغداد” بحلم أن تعود الحياة، كما كانت في الفيلم الشهير “فاطمة وماريكا وراشيل”.

ربما أدهشتني الأمنية الرومانتيكية لفيلم يدخل منطقة شائكة هي الصراع بين العرب والإسرائيليين. ومن مدخل معقد هو اليهود المهاجرين من العراق إلى إسرائيل في الثلاثينيات والأربعينيات. كما أنه لا يعتمد على المشاهد المألوفة للحرب اليومية في فلسطين. بل على قلقٍ شخصي يُحرِّك المخرج للبحث والاكتشاف عبر الصورة. ومنها تتكوَّن حكاية تُعيد رواية ما نعرفه بطريقة جديدة وصادمة. أو تكتشف فيما نعرفه ثغرات وفجوات تختفي فيها قصصٌ منسيةٌ من تاريخنا الحديث.

هذا ما فعله سمير؛ المخرج الذي اختار أن يوقِّع دون لقب عائلي؛ مولود في بغداد عام، 1955 وهاجر مع عائلته إلى سويسرا. اسمه بالكامل: سمير رياض جمال الدين، أي أنه من عائلة مسلمة، وهو ما يعطي لمحاولته في البحث مذاقًا مثيرًا. يحكي سمير أنه في أثناء حرب الخليج شاهد على شاشة CNN عائلة إسرائيلية تضع أقنعة غاز واقية خوفًا من صواريخ صدام حسين، وخُيِّل إليه أن أفرادها يتحدثون العربية.. وتذكَّر على الفور حكايات أبيه عن رفقاء له في الحزب الشيوعي العراقي كانوا من اليهود.. هنا بدا الخيط الأول؛ سافر سمير ليبحث عن أبطال حكايات الأب. كلهم لم يتذكَّروا أباه، لكنهم تذكَّروا معه التفاصيل المنسية.

يوسف درويش مختلف.. لأنه لم يسافر إلى إسرائيل، لا هو ولا أحد من عائلته. لكن حكايته جزء من تفاصيل منسية نهرب من مواجهتها، ونخشى الاقتراب منها.. ونتعامل معها بريبةٍ وحساسيةٍ تُفقدها متعة العثور على الأجزاء الناقصة من الصور القديمة.

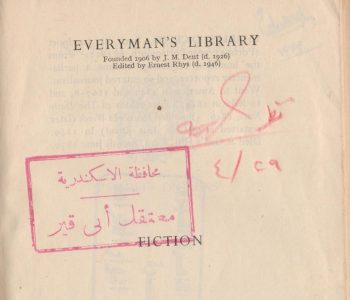

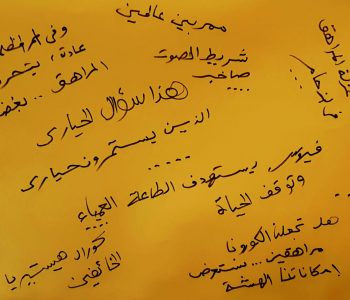

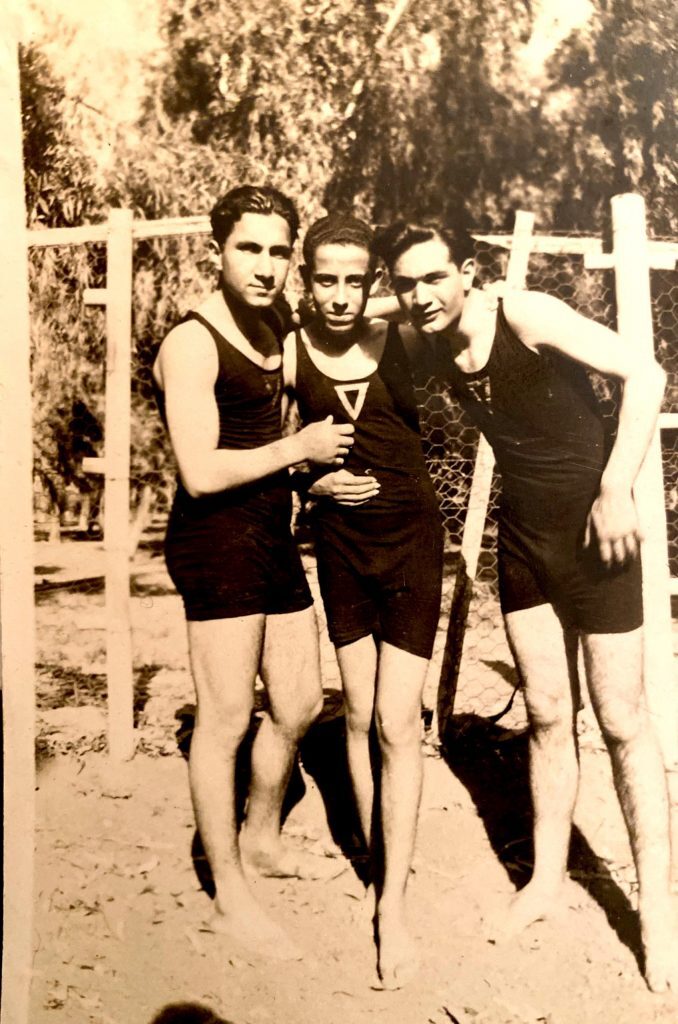

جواز سفر يوسف درويش ؛صدر سنة1997

هويات ليست مقدسة

يوسف موسى يوسف درويش.

مكان الميلاد: القاهرة

تاريخ الميلاد: ٢ أكتوبر ٠١٩١

المهنة: محام.

هذه هي بيانات جواز سفره؛ وهي لا تقول طبعًا إن يوسف درويش يهودي، لم يغرق في أسطورة اليهودي المضطهد، أو صانع المعجزات، أو الأسطورة التي لا تُقهر. ولم يحبس نفسه في أصل لم يسهم في اختياره. يتحدثُ عن تفاصيل ما يعرفه عن اليهودية بشكل مريح. وكنتُ أتصورُ أنه سيشعر بالتوتر في هذه المنطقة الحساسة من حياته، لكنه تكلم بشكلٍ بسيطٍ أدهشني، بل وأربكني أحيانًا، لأنه مع كل حكاية كان يقول “أنا لا أعرفُ الكثير عن اليهود”. أي أن الكلام معه حول فكرة اليهود هو مصاحبته في رحلة اكتشافٍ شخصية.

حكى مرة بحماس “أُترجم الآن كتابًا مهمًا جدًّا.. اسمه اليهود على ضفاف النيل.. أعرف منه معلومات جديدة عليَّ تمامًا.. عرفتُ أن اليهود كانوا وزراء ومسؤولين من الفراعنة وحتى الآن.. عرفتُ أيضًا أنه كانت لهم مناصب في الدولة المصرية.. والمفاجأة أنني للمرة الأولى أعرفُ أن السلطات في مصر ألقت القبض على 300 يهودي بعد ١٩٦٧.. إنه كتابٌ سيغيِّر كثيرًا من الحقائق المستقرة عن اليهود في مصر.. سأعطيكَ نسخةً عندما أنتهي من ترجمته.. المؤلف صديقٌ لي مات منذ سنوات قليلة؛ يهودي مصر هاجر إلى فرنسا.. كان يزورني هنا في البيت.. أهداني كتابه في واحدة من زيارته.. لم أهتم به في البداية.. تصفحتُه، لكنني عندما عدت إليه اكتشفت أنه كتابٌ مُذهل.. المؤلف اسمه جاك حسون”.

“ياه.. جاك حسون!” صرختُ بفرح أدهشه، فسألني “هل تعرفه؟!”.

أجبته “إنه بطل خلوة الغلبان”، وحكيتُ له عن القصة التي كتبها إبراهيم أصلان عن رجل كان يجلس بجواره في دعوة عشاء ضمن وفد الأدباء المصريين في باريس.. وقال له “أنا مصري”، وعرفَ أنه من قرية قريبة من المنصورة اسمها “خلوة الغلبان”؛ أعجب الاسم إبراهيم، وقرَّر أن يكتب رواية بهذا العنوان.. أخبره جاك أن أباه طلب منه أن يأتي بحفنة تراب من مصر، وينثرها على قبره.. وفي شيء من الأسى قال، دون أن تختفي ابتسامته، إنه لم يلحق، ثم اتسعت هذه الابتسامة وهو يضيف أنه استطاع أن يلحق أمه عندما ماتت؛ ونثرَ التراب الذي أحضرهُ من مصر على قبرها.. وحكى له عن بيت العائلة، وعن العطفة التي لا تزال تحمل اسم عائلته “حسون” في شامبليون.. وفجأةً ضربَ بيده على المائدة، وانتابته حالةٌ من الهياج الحقيقي، وصاح “مصر.. مصر الجميلة” ثم ملأ الكوب لإبراهيم أصلان، وقال إن “إسرائيل هي التي أفسدت كل شيء.. أقول لك هذا الكلام مع أنني يهودي”.

فوجئ أصلان، وأصابه ما يشبه الوجل، وظلَّ صامتًا حتى همسَ في أقرب أذن “على فكرة الراجل إلى قاعد جنبي يهودي”.

كانت هذه صدمة اللقاء الأول مع يهودي حتي ولو من مصر.. صدمة جعلت إبراهيم أصلان يتهرَّب من جاك حسون ومن دعوته.. وبعد أن عاد إلى القاهرة ظلَّت الحكاية تشغل ذهنه “كنت أشعر بشيءٍ من الذنب، وأنني مدينٌ له بالاعتذار”. وفكر أنه في أول زيارة لباريس سيبحث عنه.. هذا قبل أن يفاجأ بخبر موته بالسرطان عام 1999. وقد عرفَ منه أنه من مواليد 1936، وأنه واحد من علماء النفس المشهورين في باريس (عرفت من كتاب الدكتور محمد أبو الغار عن اليهود في مصر، أنه كان مُهتمًا بإنقاذ المقابر اليهودية في البساتين).

كان حينها مسلمًا، لم تتغير حياته بعد انتقاله في الأوراق الرسمية إلى دين الأغلبية. ربما كان الانتقال نوعًا من الاندماج في مجتمع يمر بفترات هستيريا تدفعه إلى التفكير بمنطق القطيع والقبيلة الواحدة. ولا يحتملُ الاختلاف، لا في لون ولا دين ولا تفكير.. أو حتى في تصوُّر للعالم غير التصور المعتمد والجاهز في ذهن الأغلبية.

لم يهتمُ يوسف درويش في حكاياته باللعب علي هذا الانتقال، وبدا أن الانتقال إجراءٌ روتينيٌ، لأنه في الأول والأخير “إنسان”. هكذا قال لي عندما سألتهُ سؤالاً أراهُ الآن مستفزًا: كيف ترى نفسك الآن.. يهوديًّا.. مسلمًا.. أم..؟!

“أنا إنسان!”.

تخيلتُ في المرة الثالثة أن يوسف درويش يصرخ.