في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

لا أحب الأساطير. ربما أحب طريقة رولان بارت في فضحها. أو لأكون رقيقًا، في تفكيكها. كل أسطورة فضيحة لمسارات معقدة في الحياة الجماعية للناس. ثقافة الجموع. الوعي الجمعي. كل هذه المسميات والأهداف التي يشمر الباحثين كل أدواتهم في السير خلفها، هي محاولة تحرير للفرد من الأسطورة، أو بالتحديد تحولها من حالة الإله الوقتي إلى الإله المطلق.

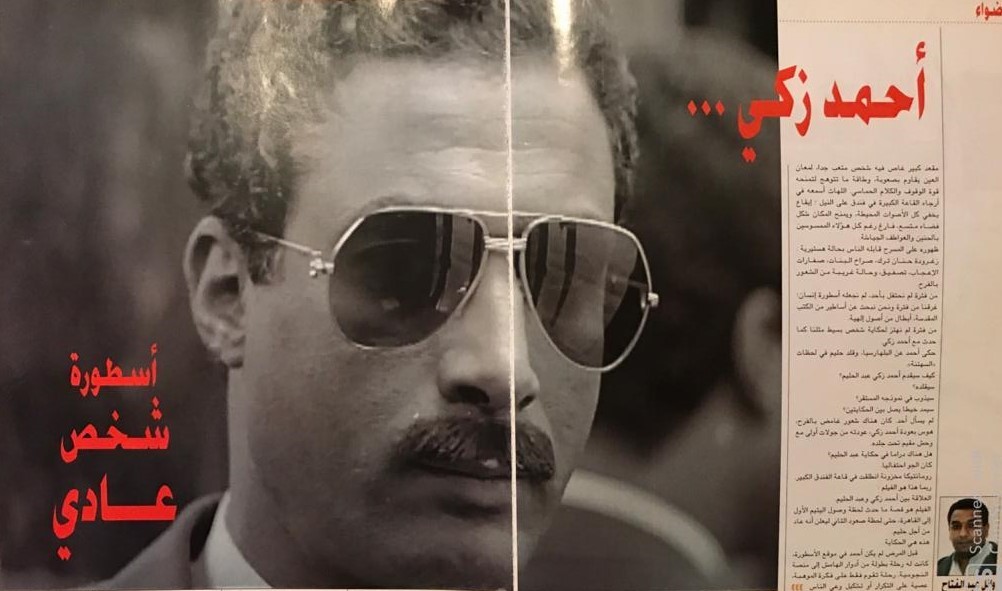

في محاولتي المتعثرة في السير خلف أساطير الحياة المعاصرة في مصر؛ هذه سكتشات عن أحمد زكي؛ كتبتها عدة مرات، وعلى مراحل. في وقت كنت أفكر فيه كيف تخلق المدن أساطيرها. أحمد زكي كان أسطورة قاهرية. وعلى الرغم من نجوميته الطاغية فقد ظل مرتبطًا بلون بشرته “النجم الأسمر“… اللون شريكه في الأسطورة. هو ليس فقط “وحش تمثيل” كما يقولون في مديح موهبته، بل هو أسمر… أي استثناء، كسر قواعد وتقاليد نجومية تتوارث فيها مواصفات وسامة تنتمي إلى صورتنا عن أنفسنا كقرين للمستعمر الذي نود أن نشبهه أكثر مما نشبه ذواتنا… لنكن كما كان عبد الحليم “عندليبًا أسمر“… اللون علامة الخصوصية المصرية “سمار الشمس… طمي النيل… إلخ“. اللون هو الدرجة الخفيفة من الأسود … والمنطقة بين سيادة الأبيض وعبودية الأسود… وهو جزء يشير إلى مفارقة الصورة النمطية للسيادة، والتفوق للأبيض… لكنها في الوقت ذاته مفارقة تكتفي بالمحافظة على الحصة. أو إعادة إنتاج الصور القديمة بعد إضافات تقلق الاندماج العمومي في أساطير التفوق.

واحدة من مرات نشر هذه الاسكيتشات في مقالي الشهري بمجلة سينما (كانت تصدر في باريس) عدد يوليو2005

والاندماج مع أحمد زكي اتخذ عدة أشكال. هو المحروم من عائلة صغيرة… التائه/ بعد الموت المبكر للأب وإجبار الأم على الزواج في محيط عائلة كبيرة… كانت الصداقة مهربًا قاده إلى المدرسة، ومنها إلى خشبة المسرح، ثم إلى في فرصة القاهرة… قفزات من مصير الجموع العادية إلى عالم يتسع بالمصادفة.

المصادفة المصاحبة لتغيرات دخول التليفزيون البيوت، وانتقال المسرحيات إلى جمهور أكثر اتساعًا يرتبط بالكاميرا والكادر، لا بتوزيع الأدوار على الخشبة… هكذا أصبح الفتى الأسود بطلًا لمسرحية مدرسة المشاغبين لأنه موجود في الكادر، على الرغم من أن دوره المكتوب في النص المسرحي قد حذف أكثر من نصفه .

أحمد زكي دارس المسرح الكلاسيكي (تمثل دائمًا بالشكسبيريات) لم يجد على خشبة مسرح السوق وجمهور يرى في المسرح “3 ساعات من الضحك المتواصل” سوى فرصة طائرة، استغلها وارتجل “عرض صغير” لمدة دقائق سيلفت الانتباه إليه، خصوصًا عندما تنتقل المسرحية “هاللو شلبي” إلى التليفزيون… في عرضه الصغير ظهرت مواهب أحمد زكي في فقرة تقليد الفنانين، وفي بناء متخيل للشخصية.

والتقليد فقرة محببة عند جمهور واسع، ظلت تطارد أحمد زكي حتى في ظل انفجار نجوميته، كما كانت طريق العبور إلى جلسات وسهرات المثقفين عندما انتشرت وشاعت تسجيلات يقلد فيها الرئيس السادات. هذه القدرة على تداول عمل مرتجل وفقرة مشحونة بمزاج السهر وحميمية الجلسات الخاصة صنعت طرفًا من وجود لا يشبه أقران لحظة الخروج من الانسجام الستيني الناصري وعالمه المسيطر عليه.

كان يمكن أن يظل أحمد زكي في الصفوف الثانية أو حتى الثالثة في أي فيلم، وينال ما تناله مواهب تحفر لنفسها مكانًا بعيدًا عن نجومية الفتيان الأولى وموديلات الرجولة والأنوثة، لكن فرصته جاءت بالاندماج في أساطير الثقافة العامة، والبداية كانت مع “الأيام“؛ السيرة التليفزيونية لطه حسين… معجزة المصريين وأيقونتهم في مواجهة العجز المطلق. الاندماج في طه حسين قفز به إلى الصف الأول. وحفر له طريق “اندماج” أوسع في العقل الجمعي. فأصابه هوس جمع الشخصيات الكبيرة. كأن جسده أصبح حائط مقتنيات جماعية. يتحور ليلائم مشية عبد الناصر أو السادات أو عبد الحليم. قرينه في أسطورة اليتم والصعود من هوامش الطبقات إلى مصاف معبود الجماهير.

انتقل هذا الاندماج من ارتجالات المصادفات الأولى، وأصبح علامة مُميِزة، وحكي الصحفي والمذيع محمود سعد أنه اتفق مع صديقه أحمد زكي على صنع فيلم توثيقي اسمه “المندمج” عن طريقته وتمثيله وقدراته على “التجسيد“. هذا الوله بقدرات الاندماج منح أحمد زكي وصف “العبقرية” فهو ملائم لتصورات الناس عن براعة التمثيل، وجزء من الإعجاب الغامض بقدرات علم النفس… أحمد زكي يتبع مسيرة مدرسة التحليل النفسي ويشبه نفسه بطبيب نفسي يحلل شخصيته، كأنه يتركها تروى لها من على مقعد المريض… حياتها، ليبني صورتها قبل أن “يلبسها لجهازه العصبي“؛ هذه طريقته في الاندماج. لا مسافة، ومرة أخرى هذه علامة الجودة، على الرغم من أنها من ناحية ثانية حجمت موهبته وقدراته، وعملت ضد تطوره الشخصي، في مقابل منحه تبرير التمثيل بأنه كشف عن السلبيات والإيجابيات… تلك الثنائية التافهة في تقييم تعقد وتشابك الحياة الإنسانية، دفعته إلى تخيل أن إعلاء قيمة التمثيل والفن عمومًا في قدرته على كتابة روشتة علاج / وعظ/ نصح/ إصلاح اجتماعي. ليكون الاندماج من جهة ما هو مصالحة مع المجتمع والدولة والسلطة. فالنجم جزء من المنظومة… طبيب للعيوب ومصلح للسلبيات… هذه سلطته التي يبرر بها اختياره اللعب أو اللهو بدلًا من الجد.

يقال الكثير عن ظهور أحمد زكي، ولحظته واشتعالها حتى بعناصر هامشية مثل المرض (الموت المبكر…) ولعنة انقطاع السلالة (موت ابنه هيثم المبكر…) الذي كاد أن يصبح تراجيديًّا إلا أن الجمهور لم يكن مستعدًا لتأمل التراجيديا، فحولها إلى ميلودراما من النوع الاستهلاكي المحبب للجموع البائسة.

سأبدأ من هذا المشهد:

صورة جرافيك لعبد الحليم خلف مقعد كبير غاص فيه شخص متعب جدًا. لمعان العين يقاوم بصعوبة. وطاقة ما تتوهج لتمنحه قوة الوقوف والكلام الحماسي.أسمع إيقاع اللهاث في أرجاء القاعة الكبيرة في الفندق على النيل. إيقاع يخفي كل الأصوات المحيطة. ويمنح المكان شكل فضاء متسع فارغ، على الرغم من كل هؤلاء الممسوسين بالحنين والعواطف الجياشة. قابل الناس ظهوره على المسرح بحالة هستيرية. زغرودة حنان ترك. وصراخ البنات. وصفارات الإعجاب. والتصفيق. وحالة غريبة من الشعور بالفرح.

أحمد زكي.

منذ فترة لم نحتفل بأحد. لم نجعله أسطورة إنسانية. غرقنا طويلاً ونحن نبحث عن أساطير من الكتب المقدسة. منذ فترة لم نهتز لحكاية شخص بسيط مثلنا كما حدث مع أحمد زكي.

حكا أحمد عن البلهارسيا. وقلَّد حليم في لحظات “السهتنة“.

كيف سيقدم أحمد زكي عبد الحليم؟

سيقلده؟

سيذوب في نموذجه المستقر؟!

سيمد خيطًا يصل بين الحكايتين؟!

لم يسأل أحد. كان هناك شعور غامض بالفرح. هوس بعودة أحمد زكي من الجولات الأولى مع والحش المقيم تحت جلده. هل هناك دراما في حكاية عبد الحليم؟!

كان الجو احتفاليًّا، انطلقت الرومانتيكية المخزونة في قاعة الفندق الكبير.

ربما هذا هو الفيلم؛ العلاقة بين أحمد زكي وعبد الحليم. الفيلم قصة ما حدث لحظة وصول اليتيم الأول إلى القاهرة، وحتى لحظة صعود الثاني ليعلن أنه عاد من أجل حليم.. هذه هي الحكاية.

أحمد زكي في فيلم طائر على الطريق

قبل المرض لم يكن أحمد زكي في موقع الأسطورة، كانت له رحلة طويلة من البطولة، بدأها بأدوار الهامش إلى منصة النجومية. رحلة تقوم فقط على فكرة الموهبة وعصية على التكرار أو تشكيل وعي الناس العادية بمكانها من العالم وموقعها وثقافتها. المرض هو ما حوَّل أحمد إلى أسطورة. حوَّله إلى “ابن الجميع“. هي أقرب إلى “مصالحة الموت“. الموهوب الخارج على التقاليد... العصي على التصنيف في علبة اجتماعية... نجم ضد النموذج العمومي. خارج عن الأعراف. يختلف عن عبد الحليم جامع القيم، ورمزها. موحِّد الأخلاق والمشاعر والمنتمي إلى عصر “الكل في واحد“.

لم يكن أحمد زكي الصاعد من بين شقوق الطبقة الوسطى في عصر تفككها وانهياراتها. إنه النموذج. أو الرمز. كان بعيدًا عن السلطة بمعنييها الثقافي والسياسي هكذا دون وعى. وبموهبة فرضته على معايير الذوق المستقر والمنسجم للنجوم والأساطير.جعله هذا التحدي خارج السلطة حتى لحظة المرض. وقبلها بقليل لحظة الخوف من الإهمال والنسيان مع صعود “نجوم الحظ والمصادفة” في سينما السنوات الأخيرة.

الخوف دفعه إلى الاحتماء بسلطة الرموز السياسية. يستمد حضوره من طغيانهم في الذاكرة المعاصرة. ولأنه متطرف أصابه هوس تأميم الرموز كلها. بعد ناصر والسادات حليم الذي أحياه غرام أحمد زكي وإصراره عليه حتى النفس الأخير. وبقيت أحلامه معلقة في تمثيل الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي ظهر مؤخرًا في حلقات تليفزيونية: ملاك من سماء صافية. لا يفلت أحد من عشقه أو الغيرة منه. والراقصة التي قابلها في أول حياته وأقنعها بالتوبة وتحويل مرقصها إلى دار للأيتام. ثم قابلها من جديد وقد أفلتت من التوبة فعاقبها بنظرات صارمة دفعتها للرجوع إلى التوبة.

تلك الجاذبية تجاور صلاحه الأخلاقي، ونجاحه التجاري أيضًا. فهو على الرغم من كل عناده وتحديه لمؤسسات لها سطوة وقدرة على إبعاده عن طريق النجاح. الرئاسة في عصر عبد الناصر مثلاً، والأزهر التقليدي. فهو أنه يصعد ماليًّا وإعلاميًّا. ويتربع على نجومية لم يحققها قبله أحد من مشايخ الأزهر أو الجماعات الإسلامية.

بل إنه الصورة التي يقدمها المجتمع عن نفسه. وليس قاسم أمين الذي قدمت سيرته على التليفزيون في الوقت نفسه، ويبدو فيها رومانسيًّا رقيقًا في الحب. وداعية لخروج المرأة من الحرملك؛ أي تحررها من العقاب على معصية ارتكبتها منذ الخليقة وحبسها الرجل عقابًا أبديًّا لها. قاسم يسير عكس الشعراوي والعطار. كما أن جاذبيته الجنسية نوع من رجولة فرسان القرن التاسع عشر الشعراء الرومنتيكيين. وهي جاذبية مختلفة تمامًا عن جاذبية المشايخ والتجار.

تمتزج التقوى بالمال، والجنس بالتوبة، في نموذج شعبي لأسطورة الوحيد بين الشيوخ المعاصرين الذي تحول إلى ولي له مقام، ومولد ويحج له الناس. إنه صاحب الشهرة العريضة في حجاب الفنانات. بدأت شهرته مع شادية. ثم تتالت النجمات. والغريب أن الشيخ لم يكن يمانع من ارتباط اسمه بالنجمات... فدراما الشعراوي لا تكتمل إلا بالتوبة التي هي نتاج غير جنسي للقاء بين الشيخ الدونجوان والراقصة القلقة. كان غريبًا إذن أن يحلم أحمد زكي بالشعراوي.

لكن يبدو أنه كان يخاف من النسيان. يرغب في الخلود داخل اللحظة المرتبكة. أرجعته الرغبة في الخلود إلى الثقافة العمومية، والمشاعر العمومية. إلى الرغبة في عمل فيلم عن “الضربة الجوية” وصاحبها الرئيس مبارك.

وكانت لحظة المرض مناسبة لكي تقام جسور مع السلطة. اتصالات واهتمام وطائرة. والرئيس حاضر في التفاصيل. يقنعه بالسفر. ويطمئن على جرعات الدواء. أحمد زكي ابن الجميع يلقى رعاية من الرئيس “أبي الجميع“.

إنها مصالحة الموت. الذوبان في تيار التدين العام. تنشر الصحف عن زيارات شيخ من الدعاة الجدد له. خرج الشيخ خرج من غرفة أحمد زكي ليقول إنه قرأ عليه دعاء التوبة. وأحمد ردده خلفه. قالت الصحف أيضًا إن أقرب شخصية في أيامه الأخيرة كان خادم مسجد المستشفى.

استسلام لرغبة الخلود. وطقوس موت جاهزة. واحتفاء لا يختلف عليه اثنين. على الرغم من أن حياة أحمد كانت موضع اختلاف، وهذا سر توهجها ربما.

لم يحب أحمد زكي سيرة محاولة انتحاره… كان مهزومًا في غرفة على السطوح. والموزع الشهير رفض اسمه بطلاً لفيلم “الكرنك“. كيف يحب هذا الأسود بملاحمه المحروقة وشعره الأجعد سندريلا الشاشة سعاد حسني؟! لكنه الأول على دفعته في معهد المسرح… لا يهم. كما أن الشخصية لشاب مُسيَّس من حارة شعبية، لا يهم أيضًا. حبيب سعاد حسني لا يجب أن يصدم الناس.

هكذا كان يفكر الموزع اللبناني حسين الصباحي، الذي صبغ السينما طويلاً بذوقه واختياراته وتصوراته عن استقبال الجمهور. وفي النهاية وقع الاختيار على نور الشريف. ونور الشريف من مدرسة تمثيل مختلفة؛ يذاكر الشخصية، ويتابع مساراتها وتاريخها، بمنطق الدرس، وفي مساحة الوعي المرتب غالبًا.

يدخل أحمد زكي إلى شخصياته من مساحة حسيَّة. يتماهى ولا يقيم مسافات واعية معها، يذوب، ويتلاشى أحيانًا، كلاهما عاش أزمة… أزمة جيل ربما. لكنها بالأساس أزمة ستايل نجومية. مع محمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد سعد أصبح نور الشريف وأحمد زكي خارج حسابات الشباك التقليدي. لم تعد السينما ملعبًا ملائمًا لكليهما. أحمد زكي أصرّ عليها، وبالتشخيص المجرّد قرر فتح مساحات لنفسه؛ عبر ناصر والسادات والوزير. وانتهى على مقربة من حليم ولم تتح له الأيام فرصة الشيخ الشعراوي.

هكذا ترفع أحمد زكي عن التليفزيون، وغرق في تشخيص الأيقونات الشعبية على الشاشة الكبيرة، كما سمَّى المصريون السينما مع بداية ظهور التليفزيون. وعلى مسافة منه كان نور يلعب في التلفزيون، بطلاً موسميًّا لحلقات مثيرة تاريخيًّا مع عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، هذه الأيقونات التاريخية التي لم يمس أولها، وظل في مكانه درسًا دينيًّا وأخلاقيًّا في الزهد. وكان ثانيها تصحيحًا لصورة شعبية عن السلطان زير النساء. بعدها داعب نور الأحلام الذكورية واكتسب شعبية من التماهي مع “الحاج متولي” ثم “العطار“؛ دونجوانات ورعون يمتلكون سحر الرجولة الضائع في الواقع. نور الشريف أيضًا صاحب وجه العاشق الولهان، الخارج من الكتالوج التقليدي للفتى الأول في السينما المصرية. وجهه منحوت وملامحه تحيل إلى عذاب الحب ورقته. إنه الذكورة المنتظرة، يحقق الاطمئنان بالملامح الشاحبة والتوازن بين الحس والعقل. ولم يكن أحمد زكي فتى أول بهذا المعنى. لا يوحي وجهه بطفولة منسجمة. ولا يعد بنيان جسده ببطولة قادمة. يحكي حكاية عادية أو مأساة شخصية. وجهه يعلن مباشرة عن موقعه في الحياة.

ربما هذا ما جعله يخسر “الكرنك” ومشاركة سعاد حسني في اللقطة الفريدة التي أعطت فيها انفعالاً مذهلاً لفتاة تغتصب أمام حبيبها كوسيلة ضغط لإجباره على الاعتراف. وقتها رأى البعض في الفيلم، المأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ، صورة رمزية لعبت فيها سعاد حسني رمزًا لمصر التي انتهكت من أجهزة الدولة الشمولية، وأن الحبيب اليساري المحبوس في الزنازين المرعبة ليس إلا الأمل المحاصر للخروج من عنق الزجاجة.

تبدو هذه القراءة ساذجة الآن. لكنها صنعت نجاحًا مذهلاً للفيلم الذي كان الأول في فتح ملف المخابرات. والأول في سلسلة أفلام الهجوم على عصر عبد الناصر، خصوصًا وأن منتج الفيلم ممدوح الليثي أضاف إلى نهاية الفيلم نهاية جديدة ألحت عليها الرقابة؛ تمجد خطوات قام بها السادات لتصفية خصومه وسماها الإعلام وقتها “ثورة التصحيح“. بعد سنوات قليلة أتى جيل آخر وقاد “ثورة تصحيح“ دفعت بأحمد زكي إلى منصة النجومية في السينما.

أحمد زكي و تيسير فهمي في فيلم العوامة 70

نحن الآن في فندق على أطراف المحيط الأطلسي؛ بمدينة تطوان المغربية... نلهث من حجرة إلى حجرة، ومحمد خان يصرخ “الصورة في تليفزيون حجرتي غير واضحة“. كنا نتكلم عن مشهد الجنازة. جرينا إلى حجرتي. الصورة ثابتة؛ وأحمد بعيد. اسمه على الشاشة غريب، وكلام ثقيل ونمطي... يصبه في كليشيهات، يختصره في مصطلحات نموذجية، ها هو أحمد محبوس في الـ stereotype””.

“أبدع في التقمص“، هكذا قالوا بفخر وكأنهم منحوه نيشانًا نادرًا، رغم أن التقمص ضد التمثيل، وهو جسد مشاهده الأولى في مسرحية الكوميدية الشهيرة “هاللو شلبي“... كان يحاول الإفلات من “التقليد” على الرغم من إعجابه برد فعل الناس على إبداعه في “نسخ” الشخصية. قالوا أيضًا في سيل الرثاء التلفزيوني “أبدع أدواره تمثيل شخصية عبد الناصر والسادات” إعجاب على طريقة الميديا بأبطال قريبين في التاريخ، إعجاب لا يتذكر “زوجة رجل مهم“، ولا “أحلام هند وكاميليا” ولا حتى “شفيقة ومتولي” ولا “أبناء الصمت” ولا “الهروب” ولا “ضد الحكومة“ ولا “طائر على الطريق“. في فيلم “الباطنية” كان اسمه الرابع من بين أبطال الشباك نادية الجندي وفريد شوقي ومحمود ياسين، لكنه أصبح الأول مع موجة جديدة في السينما، محمد خان، وعاطف الطيب، وخيري بشارة، ورأفت الميهي، وحتى علي بدرخان الذي فكر في أن يكون أحمد زكي بطله في “الكرنك“.

أنقذته سعاد حسني وعلي بدرخان من الانتحار في حجرته على سطوح البناية الضخمة وسط القاهرة. وأصبح “الأسود المحروق” بطلاً وفتى أحلام، وأسطورة ترفرف الآن في سماء القاهرة. حتى إن المذيعة في الفضائية العربية استعادت تفاصيل جنازة عبد الحليم حافظ، وانتظرت المنتحرات، رغم انتهاء زمن المعجزات والأساطير، لا ألفيس بريسلي ولا عبد الحليم حافظ، ولا جيفارا ولا أم كلثوم. لا بطل رومنتيكي يوحد المشاعر في لحظة واحدة. ويخطف نغمة واحدة من الجموع المجيدة. سعاد حسني خدشت الزمن، وعادت أسطورة من مدينة الضباب، تغلف الحكاية البوليسية لغيابها شيئًا من إثارة مارلين مونرو وموديل الأنوثة الغائب... وها هو أحمد زكي إنسان عادي، محروم من أبسط العلاقات، تتحول حكايته بعد المرض إلى رواية عمومية. تعيد أسطورة حليم إلى الحياة. وتلبي احتياجات تيار النوستالچيا، وتلغي المسافة بين سيرة أحمد زكي وفنه. هذا طبعًا بعد أن تصفيها على طريقة الطبقة الوسطى من الخروجات عن النموذج العمومي، ليبقى فقط تفاصيل: اليتم، وهجران الأم بعد موت الأب، والفقر، وأيام الحرمان، واللمعان الطاغي للنجومية، رومنتيكية قديمة، استجابت إليها قصة أحمد زكي… ربما هي مصادفة...مصادفة فعلاً أن نتكلم في “تطوان“ (25 مارس…) عن سينما محمد خان، بينما يمر في شريط الأخبار (27 مارس...) خبر متكرر بإيقاع يشبه أنين الندابات… غياب أحمد زكي… ربما هي مصادفة تشبه الأفلام، وتشبه نزوة الحكايات والتورط في علاقة محبة أو كراهية لشخص يترك فيها شيئًا عميقًا… قبل أن يذهب. كان أحمد زكي، بالنسبة لسينما خان وجيله، البطل العادي. كيف تفجر الحكايات، أو تكتشفها من بين تراكم كل الأشياء العادية. شخص أسود، موهوب، يكاد جلده يتمزق من شحنات غامضة تضعه دائمًا على حافة القلق. هو بطل هذه السينما وأسطورتها، متهور، وفوضوي. لكنه يحب الظهور بمظهر يلائم القبول العام، كان يوفر جنونه للاستديو وبين الأصدقاء، ويظهر انضباطه أمام الجمهور الواسع، لم يفعل هذا على مقاس من النفاق العام، لكنه بحث عن اعتراف عمومي، في اللحظة نفسها التي يتمرد فيها على أشياء كثيرة مستقرة ومنتظمة. كانت العلاقة بين محمد خان مثلاً وأحمد زكي على حواف الاشتباك دائمًا؛ استفزاز واندماج؛ توهج ومشاغبات. وقد سمُّوها في الوسط السينمائي “حرب العقارب“. كلاهما ينتمي إلى برج العقرب. محارب، ومدافع ومشاكس وذكي وصريح ومتطرف في كل مواقفه. لا يعرف الحلول الوسطى. يتحول من صديق ودود إلى عدو لدود في لحظة؛ وهذا تفسير طريف لعلاقة مثيرة بين ممثل ومخرج. يحكي محمد خان (في حواره مع نادين شمس بمجلة اليوم السابع) “مثلما كان الحال مع جيلي كان النجم هو وسيلتنا للخروج بأفلامنا، وبالتالي كان اختيارنا قائم على فكرة النجم. أنا بالتحديد أحب التعامل بفكرة “الفريق” بمعنى أن أظل فترة مع ممثل معين مثلما ظللت فترة أتعامل مع أحمد زكي، لدرجة أنني خلال هذه الفترة كنت أعرض الفيلم علي أحمد كأول ممثل، وكان من الممكن أن يرفض الدور ولا أغضب... كان شيئًا عاديًا… لكن في فترة ما كان أحمد بالنسبة لي جزءًا أساسيًّا… كنت أشعر أنه جزء من الحركة السينمائية للجيل كله. هذا الشعور زال بالطبع مع ازدياد نجوميته. كان عندنا هذا العشم في هؤلاء النجوم وتحديدًا في أحمد زكي. ودون أن يمثل أحمد معي في “طائر على الطريق“ ومع خيري بشارة “العوامة 70″ ومع رأفت الميهي “عيون لا تنام” في فترة متقاربة لم يكن اسمه ليتحول إلى نجم. بمعنى أخر نحن استطعنا أن نضع الشخص العادي الذي يمثله أحمد زكي على الشاشة ببطء.”

أحمد زكي بالنسبة لهذا الجيل حالة مختلفة تمامًا “هو ممثل يعشق أن يستفزه المخرج… وعندما يستفَز في مناطق معينة يخرج بالأداء الجميل الذي أريده... دائمًا أتحداه خاصة في قدرته كممثل... وهو يحب أن يعارض طول الوقت... وهذه مشكلة... أو أحيانًا تصبح مشكلة حقيقية..”.

يحكي خان أنه في حد مشاهد “أحلام هند وكاميليا ” كان يفترض أن يقفز أحمد من النافذة ليدخل إلى الحمام… ورفض أحمد… تحديته بأنني سأقفز، وعندما قمت بالقفزة بشكل ليس جيد انفعل هو وقفزها… لماذا؟! ليثبت لي أنه أفضل مني! ويستطيع أن يفعل ذلك. لكنه أحيانًا فعلاً لا يسمع الكلام... في أحد مشاهد فيلم “موعد على العشاء“ كانت يده تظهر بوضوح وهو كوافير، فطلبت منه أن يقص أظافره أكثر من مرة… ولكنه لم يفعل واللقطة ظهرت فيها أظافره الطويلة بوضوح“.

يواصل خان “الغريب أن أحمد زكي لا يتذكر أحيانًا المجهود الذي بذلته ليصل إلى أداء رائع كما حدث في “زوجة رجل مهم” هذا الدور بالتحديد سبَّب لي ضغطًا عصبيًّا فظيعًا... قبل التصوير بفترة طويلة كنا نتبادل الزيارات وأذهب إليه بكاميرا فيديو وأصوره من زوايا معينة للاختبار. ومن زوايا منخفضة خاصة لإظهار طبيعة شخصيته، واخترنا الماكياج واختبرناه. نفس المعايشة تقريبًا قمنا بها في “طائر على الطريق“؛ عندما نزلنا لنشاهد السائقين عند محطة مصر… يعنى كانت هناك محاولات لتحقيق فكرة المعايشة التي أعتبرها في غاية الأهمية وضرورية جدًا للممثل كمرحلة تسبق أداء الدور أمام الكاميرا. تساعده أن يدخل في الشخصية ويفهمها. ويراها كيف تتصرف..”.

اتفق محمد خان مع أحمد زكي على لعب دور “فارس” بطل “الحريف“، وطلب منه أن يطيل شعره ولحيته، لأن وجهه يعطي ملامح بريئة، ولا بد أن تشير ملامح البطل إلى قسوة ما. لكن فجأة في اليوم التالي وجده حلق شعره على الزيرو! لم يتكلم... وأرسل السيناريو إلى عادل إمام. وفى الليل في بيت أحمد زكي همس خان في أذنه “بارك لنا؛ اتفقنا مع عادل على الحريف...” ابتسم أحمد مهنئًا. ودخل الحمام ووقف أمام المرآة وظل يشتم في محمد خان ويرسل لعناته. أحمد طبعا هو الذي حكى لخان عن الشتائم واللعنات. خيري بشارة في الحوارات نفسها مع نادين شمس تحدث عن ذوقه الذي تربى على البطل الضد، أو ما يسمى بالـ Anti heroـ وهي المدرسة التي خرج منها “جيمس دين” و“روبرت دي نيرو“؛ المدرسة التي تقوم على التمثيل العفوي، الطبيعي، الخالي من الافتعال.

يقع أحمد زكي في دائرة الممثلين الذين تنشأ بين خيري بشارة وبينهم ” كيمياء“. كان فيلم ” العوامة 70″ أول فيلم يوضع فيه اسم أحمد زكي الأول في التتر. كانت هذه مغامرة بالفعل، صحيح أنه كان قد لعب معي دورًا صغيرًا في فيلمي الأول “الأقدار الدامية“ لكن بدايته الحقيقية في “العوامة رقم 70″… أحمد كان بالنسبة لي، ولجيلي كله، الوجه واللسان والهيئة التي نريدها في الممثل. كنا نريد أن نصنع منه بطلاً. يحل محل البطل النجم الذي كان سائدًا في السينما التي تسبقنا. و“العوامة رقم 70″ كان المختبر الذي أطلق عفويته الكامنة. خاصة وأن الفيلم كان عبارة عن سيرة ذاتية في جزء منه. وكان تعبيرًا عن الرغبات غير المتحققة لجيلنا كله–الذي كان هو أحد أفراده فخرج تعبيره عن الإحباط والهزيمة بتفهم عال كما أتصور…”

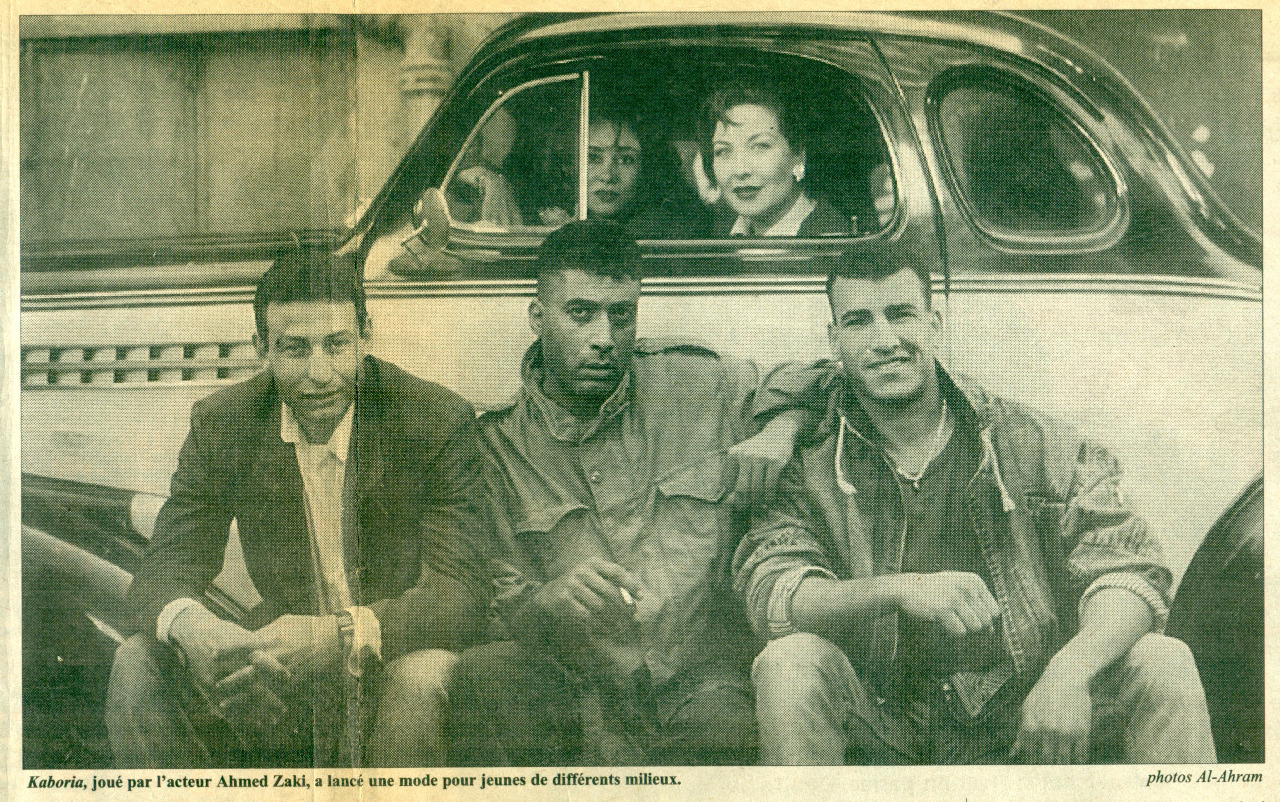

في أثناء تصوير فيلم كابوريا

مشكلتي مع أحمد بعيدة عن موهبته أو ذكائه... يقول خيري بشارة “مشكلته إنه عنيد ويأخذ وقتًا طويلاً لكي يقتنع... وأعتقد أن هذا من حقه... ولكن في بعض الأحيان أشعر بالاستهلاك النفسي مع هذا الأسلوب. فمثلاً في فيلم “كابوريا” أدت معايشتي لملاكمين في الأحياء الشعبية إلى التقاط أن لهم “قَصَة” معينة وهي القَصَة التي ظهر بها أحمد في الفيلم…أحمد في البداية كان يرفض تمامًا هذا الشكل، وكان مصرًا على موقفه. فما كان مني إلا أن أحضرت له الحلاق إلى الفندق (حيث كان يعيش) ووضعته أمام الأمر الواقع“. على بدرخان لا يؤمن بفكرة الكيمياء… ولا بمفتاح الشخصية بالنسبة للممثل... ويرى أن أحمد زكي “مجنون تمثيل؛ إذا تحدثت معه تحدث إليك وهو يمثل لك ما حدث بالأمس. وإذا كان مرتبطًا بفيلم معين أخذ يتحدث عن الشخصية أو بالشخصية…ويأخذ آراء المقربين إليه فيها، وفى الملابس والأكسسوار الذي اختاره لها… عندما اعمل مع أحمد زكي أعطيه السيناريو وأطلب منه أن يكتب ملاحظاته... أحيانًا يكتبها دون تفسير، كأن يقول إن هذا المشهد مثلاً “دمه تقيل” وعندما أقرا ربما أكتشف فعلاً مشكلة فيه قريبة من المعنى الذي قاله أو علَّق به أحمد... فهو يعيش الشخصية 24 ساعة في اليوم... من الممكن أن يتصل بي في الفجر ليضيف تفصيلة ما… مشهد “الفأر ” في فيلم “الراعي والنساء” هو الذي تخيله… أيضًا مشهد الضابط في نهاية فيلم “نزوة” هو الذي تصوره… هكذا هو يعيش الحالة تمامًا... وهذا هو أسلوبه“.

حسيَّة أحمد زكي جعلته بوعي أو بلا وعي ينوع في اختيار أبطال يلعبون في مساحات هامشية. ليسوا نماذج بالمعنى الذي قدمته الطبقة الوسطى في عبد الحليم حافظ مثلاً. الحسيَّة جعلته ضد السلطة (بمعناها الثقافي الأعم) ودون وعي مسبق غالبًا.

على العكس كان عادل إمام مثلاً صوتًا مسموعًا. خرج من الحارة ليقف في كادر واحد مع السلطة. جاورها في معركتها ضد إرهاب فحصل على فرصة “زعامة” ما أتاحت له نقد الحكومة، لا السلطة.

أحمد زكي في فيلم أربعة في مهمة رسمية

سمع خبطات ضعيفة على باب غرفته.

سأل بصوت ملول “مين!؟”

“أنا عبد الحليم..”!

ثار أحمد زكي وخبط على الباب بقوة من الناحية الأخرى “امشي يا سعيد صالح يا ابن الـ…”.

كان عبد الحليم حافظ بالفعل يقف أمام باب غرفة أحمد زكي في مسرح الحرية بباب اللوق. وقتها كان في “مدرسة المشاغبين“. ممثل من نوع لم يتعود الجمهور الواسع على نجوميته، وهذا هو عبد الحليم حافظ نجم النجوم. في الزيارة الأولى للمسرحية كان عبد الحليم بصحبة أمير من أمراء العرب وبعد انتهاء العرض، زار النجوم في غرفهم إلا أحمد زكي؛ غضب أحمد... وبكى.

عرف عبد الحليم، فذهب في اليوم التالي ودون موعد دق باب أحمد زكي الذي كان مطاردًا من دعابات سعيد صالح وعادل إمام يتصلان به في التليفون “ازيك يا أحمد أنا رمسيس نجيب وعايز آجي أوقع عقد فيلم جديد معاك“.

يطير أحمد من على الأرض… ويدق باب الغرفة…”مين؟“.

“أنا رمسيس نجيب“.

يأتي الصوت من الخارج… ويجري أحمد زكي ليفتح باب المجد… ويفاجئ بسعيد أو عادل... وهما في وصلة ضحك عالية.

“والله أنا عبد الحليم..”.

لم يتأكد أحمد إلا عندما سمع صوت فؤاد معوض (صديقه وصديق حليم والشهير بفرفور) وهو يقول له “افتح يا زكاوة“، فتح أحمد الباب ليأخذه عبد الحليم بين أحضانه “كده تزعل مني… دا احنا بلديات!” وقبل أن تنتهي الزيارة مال عبد الحليم على أذن أحمد زكي “لازم تيجي البيت“.

أغلق أحمد زكي باب حجرة السطوح بهدوء. كان يشعر أنه يسير على سحابة من القطن. أخيرًا سيصعد إلى بيت ابن بلده اللامع في سماء أم الدنيا، ويقترب منه. ليرى أين يعيش الآن وهو يكاد يلمس النجوم بأطراف أصابعه، وهو الذي مر كثيرًا على الملجأ الذي تربى فيه عبد الحليم في الزقازيق.

عبد الحليم الوحيد من إخوته الذي عاش في معسكر الأيتام. كان هذا أفضل ربما من الزحام في بيت خاله (متولي عماشة).

وربما لأن الرحلة من قرية “الحلوات” المنسية على أي نوع من الخرائط…كانت رحلة إلى شيء أكبر لم يتوقعه الطفل المنكسر الذي ماتت أمه بعد أسبوع وأبيه بعد 3 سنوات من مولده. هناك تعلم حرفة واحدة: تصليح كاوتش الدراجات.

لكنه سنة 1949، ولم يكن عمره قد وصل إلى العشرين تخرج في معهد الموسيقى العربية. وفي السنة نفسها ولد أحمد زكي.

وعندما أصبح عمره 3 سنوات لم يكن طبعًا سمع اسم ولا صوت عبد الحليم شبانة الذي كاد أن يحترف الظهور بالصوت فقط في أفلام السينما… غنى بدلاً من الممثل الهندي “سابو“ في الدبلجة العربية لفيلم “علاء الدين والمصباح السحري” ثم على صورة الممثل الفرنسي “فرناندل” في “علي بابا والأربعين حرامي” قبل أن يغني على صورة كمال الشناوي في فيلم “ظلموني الناس“ هذه محاولات للخروج إلى عالم الأضواء. فاليتيم لمع في أناشيد الملجأ. والأخ العاشق للطرب صحبه معه إلى معهد الموسيقى ليعزف آلة غريبة (الأوبوا) تحتاج مجهودًا أكبر من إمكانات يتيم تربى على الوجبات المحدودة. وأكلت منه البلهارسيا نصف قوته ومنحته لون بشرة مميز. وهو بعد سنوات من الدخول إلى عالم الأضواء جعل منه المرض اللعين أسطورة شبيهة بالسرطان الذي لعب مع أحمد زكي لعبة الموت.

عبد الحليم خرج من شرنقة اليتيم مكسور الجناح، بينما كانت الشرنقة تلتف حول أحمد زكي؛ مات أبوه وعمره سنة. وتزوجت أمه برجل غريب. وقتها لم يعد له بيت، عاش في بيوت كثيرة. بيت جدته، بيت خاله (أيضًا خاله)؛ كل هذه البيوت لونها رمادي؛ لون الحياد، لون مشاعر التعاطف والشفقة.

“ترى ما لون بيت عبد الحليم حافظ؟! لم يفكر أحمد في السؤال، لكنه ألقى نفسه في الطريق كمن يذهب إلى موعد مع سعادة مجهولة.

“تيجي نعمل فيلم…” وقتها كنت أتأمل طريقته في الكلام؛ يحاول أن يقول كلامًا كبيرًا جدًا. وأفكارًا يعتقد أنها عظيمة جدًا. ارجع الكرسي للخلف وتأمل كل من تحدث. لم يكن الكلام كبيرًا ولا عظيمًا كان عند حدوده الساذجة المكررة. تركت كل المتحدثين وتابعته. لم أركز فيما يقول. كنت أريد أن أرى حركاته. نظارته السوداء في عز الليل. قميصه الأسود والجاكت الأسود. لم نتبادل ولا كلمة. فجأة وسط زحام وناس وكأننا كنا نتابع حوارًا قديمًا “إيه رأيك نعمل فيلم نكون احنا أبطاله ونختار البنت دي (وأشار إلى زميلتي دعاء سلطان) ونجيب قصادنا شوية عيال بيض ونفضل نضرب فيهم طول الفيلم؟“.

ارتفعت الضحكات عاليًا جدًا واقترب المخرج داود عبد السيد فقربنا إليه وقال “إيه رأيك يا داود في الأفيش دا؟“.

احتفظ بالصورة في مكان قريب من حركتي اليومية. ليس لأنها مع أحمد زكي. بل لأنها تذكرني بلحظة كل ميزتها أنها خارج البروتوكول. لم نلتق قبل تلك اللحظة ولا بعدها. لكنه استسلم للحظة خارج إطار الكلام الكبير الذي حاول أن يكون جزءًا منه. استسلم لشيء ما طفولي دفعه إلى الإعلان الصريح عن لعبة الألوان بين البشر إنه يريد أن تنتصر عصابة من الأبطال السمر تنتصر. عصابة النمر الأسود. المنتصر في ظل تيار من النجوم البيضاء. وعي ما بموقعه في العالم؛ وعي عبر لون الجلد. وهو الآن. هنا. على مقربة مني، يريد أن يلعب، ولهذا أحب الصورة التي كنا نضحك فيها (أنا وأحمد زكي ودعاء) ضحكة عالية جدًا.

أحمد زكي و وفاء سالم في فيلم النمر الأسود

قابلها في بيت نجاة. كانت جزءًا من شعوره بالعائلة في تلك الليلة. هي سعاد حسنى على أول عتبة في عالم الفن، وهو عبد الحليم الذي يخاف من النوم بالليل. لأنه عاش تجربة قريب له مات وهو نائم؛ كان يخاف من الموت، ويبقى سهرانًا طول الليل. يبحث عن أصدقاء. ويقيم سهرات حتى لا يغفو قبل طلوع النهار واستيقاظ أهل البيت. ليلتها ربما شعر بها حبيبة صغيرة يمكنه أن يعلمها المشي على جسر النجوم. عرفها بالصحافة وأعطاها الدروس الأولى في العلاقة بين الفنان والجمهور. وشعرت هي تجاهه بأمومة ناقصة، سيطرت على عبد الحليم فكرة الامتلاك، كان من النجوم الذين يخافون الزواج كي لا يخسروا المعجبات، وكانت هي منطلقة بلا فرامل تريد الحياة… أحمد زكي يشبه سعاد حسني في عشق الحياة بلا حسابات. يشبهها أيضًا في الهوس بالتمثيل وفي الفطرية المتوحشة. وفي تركيبة نفسية متطرفة تعتصر ذاتها في لحظة حسيَّة مشحونة لتصل إلى ذروة النشوة. هكذا ذهب “الكرنك” بسعاد حسني إلى حافة النجاح وبأحمد زكي إلى حافة الانتحار. هكذا طارت سعاد حسني من شرفة البناية الغامضة في لندن، ليلة 23 يونيو؛ يوم ميلاد عبد الحليم، لكنها المصادفة التي تتفوق على أي موعد. لم يكن حليم هو الحبيب الخالد لـ“سوسو” كما كان يناديها، لم يستطع أن يقف أمامها في فيلم “الاختيار” (إخراج يوسف شاهين). كان عبد الحليم يريد الغناء... وخاف من صدمة الجمهور حينما يراه في شخصيتين متناقضتين.

وكذلك رفضت سعاد حسني أن تلعب دور البنت المغلوبة على أمرها المنتظرة ببراءة حبيبها المهاجر إلى أحضان الراقصة في “أبي فوق الشجرة” أرادت سعاد أن تكون الراقصة، ولم يتحمل حليم صدقها وإحساسها العفوي بقوة الراقصة وتفاهة المحبوبة الساذجة. هنا تلتقي سعاد حسني مع أحمد زكي.

أحمد زكي و سعاد حسني

أحمد زكي في دبلوم الصنايع. يحمل علم مصر. ينتظر موكب عبد الناصر. يريد أن يلمسه وهو في نافذة قطار سيمر سريعًا على الزقازيق. كان يحب عبد الناصر على صوت عبد الحليم “بالأحضان يا حبيبتي يا أمي… يا بلادي يا غنيوة في دمي“.

وعندما وصل إلى القاهرة لم يجد لا عبد الناصر ولا عبد الحليم في استقباله. اكتشف في مسرح المدرسة متنفسًا لمشاعره وانفعالاته التي كان يضبطها على مقاس موقعه كضيف في أي بيت.

يحكي “كنت منطويًّا جدًا... لكن الأشياء تنطبع في ذهني بطريقة عجيبة: تصرفات الناس وابتساماتهم وسكوتهم. من ركني المنزوي كنت أراقب العالم وتراكمت داخلي الأحاسيس وشعرت بحاجة لكي أصرخ... لكي أخرج ما في داخلي. وكان التمثيل هو المنقذ. ففي داخلي دوامات من القلق لا تزال تلاحقني فأصبح المسرح بيتي. رأيت الناس تهتم بي وتحيطني بالحب. فقررت أن هذا هو مجالي الطبيعي” وسافر إلى القاهرة يحلم بالمسرح.

ويرى في عبد الحليم إشارة ضوء في نهاية النفق، وكما حكا في حواره مع عائشة صالح (الكواكب) “لم أعد ارتبط بمكان. لا ارتبط بسرير أو كرسي أو درج. أو حتى مسمار مدقوق في حيطة أحس أنه المسمار بتاعي“.

جاء إلى القاهرة. القاهرة كبيرة وزحمة وحاسس إني تايه فيها… مش في شوارعها... لكن في ناسها “أحمد يخاف من الوحدة، يبحث في الفنادق عن عائلة كبيرة. لا مرئية. ويشعر برغبة عارمة في الاستمتاع إلى أقصى حد بلحظة طيران الأموال؛ ينتقم منها.

كان فؤاد معوض ينظر إلى الفندق الفخم في الزمالك والنيل الممتد، والقاهرة المزدحمة بالسيارات “تعرف أنا كنت أسهر مع ناس مهمة جدًا في بيت عبد الحليم... مرة لعبت كوتشينة مع اتنين… وكنت أنا وعبد الحليم فريق وهما فريق... وبالمصادفة حرقت ولد للشخص الذي يجلس معنا على الأرض... واتريقت عليه، لكني وجدت عبد الحليم يغمز لي… ويهمس بصوت مرتبك: أنت هتهزر مع صلاح نصر!..”.

وأنا أضحك كان عم فؤاد يحكي حكاية ثانية بطلها أحمد زكي “كان وقتها في مدرسة المشاغبين ويقبض من فرقة المتحدين 35 جنية شهريًّا، لكنه احتاج فلوس في نصف الشهر، طلب سلفة 5 جنية فرفض سمير خفاجي صاحب الفرقة (قلد صوته)، فطلب مني التوسط، فوافق وأعطاه محمد حافظ مدير الفرقة وقتها الخمسة جنيهات بعد أن جعله يوقع على وصل بالمبلغ... المفاجأة إنه عندما أمسك أحمد بالخمسة جنيهات في يده... قطعها 30 حتة… وداس عليها بالجزمة وقال: انتي اللي كنتي ذلاني اهو أنتي تحت جزمتي..”.

كانت من المرات النادرة التي ينهي فيها عم فؤاد حكاياته بالأسى... لكن لا أعرف لماذا لم أتوقف عن الضحك... ضحك ربما أكثر من حكاية عبد الحليم وصلاح نصر.

بعد سنوات رسم أحمد زكي صورة جديدة لعبد الناصر. صورة داعبت شجن وأسى الطبقة الوسطى في ظل غياب الزعيم. الأب. لعب أحمد زكي بتقنيات “النحت. وأقام تمثالاً يحاكي الصورة المستقرة للزعيم. لا حركة خارج كتلة التمثال. ولا شعور زائد. وتقليد محكم للشخصية. لكن مع السادات اختلف الأسلوب. استعاره ربما من سهرات قديمة كان يقلد فيها لكنة الرئيس المميزة في خطبه. وهنا بدت تقنية الكاريكاتير أقرب إلى الاستخدام. بالمعنى الذي يركز على جزء صغير من الشخصية ويضخمه. لا يريد المحاكاة هنا... لكنه أراد وضع خطوط سوداء على تفاصيل بعينها. وربما كان الذوبان هو تقنيته مع حليم (كما تبدو الصور المتسربة من أيام التصوير) ذوبان تعززه بالتأكيد مصادفة عدم الاكتمال.

على باب المسرح التفت إليه وابتسم، تحوَّلت الابتسامة إلى ضحكة كبيرة… وقبل أن تخرج كلمة من أحمد زكي، أكمل صلاح جاهين طريقه، أحمد وصل قبل 90 يومًا من الزقازيق؛ طالب في أولى معهد. يقف وسط طابور طويل في مشاهد صامتة ضمن استعراض كبير هز الدنيا وقتها اسمه” القاهرة في ألف عام“. كان صلاح جاهين المؤلف. والمخرج ألماني أعجبه حماس أحمد في الأدوار الصغيرة واختاره ليكون بطل العرض (صحفي يستعرض محطات تاريخ القاهرة). لكن سعيد أبو بكر (الممثل ومدير المسرح وقتها) رفض. غير المخرج لم يحزن سوى صلاح جاهين على طيران الفرصة من الولد أحمد زكي. أصبح صلاح جاهين الأب الروحي لأحمد زكي.

الأب المشاغب.

سأله المذيع الشهير طاهر أبو زيد في برنامج إذاعي “عملت كل حاجة... نفسك تعمل إيه لسه؟“. أجابه صاح جاهين بسرعة لافتة “نفسي أرقص باليه“. ارتفعت ضحكات الجميع في الاستوديو إلا صلاح جاهين. لم يكن صلاح جاهين يطلق دعابة من وجهة نظره. لكنه كان يتكلم عن شعور داخلي بخفة الروح يدفعه إلى الطيران.هذا هو صلاح جاهين شريك عبد الحليم حافظ في ظاهرة أغاني الثورة. كان صلاح يحب عبد الناصر الذي يلبس قميص نصف كم ويقف على بوابات المدينة المنهكة يدفع الناس إلى عالم جديد. عبد الناصر المبتسم الذي جعل الأشخاص العاديين يحلمون بمكان بارز في العالم. تبدو أغاني الآن قاسية، مؤلمة. لأنها تبدو بعد فوات زمنها صنعت أوهامًا فاتنة حول السلطة. لكن صلاح جاهين بعد سنوات الشراكة مع عبد الحليم. كان موهوبًا في الهروب من السجون الأنيقة.موهوبًا في أبوة روحية قادت أحمد زكي إلى عالم مختلف. يجلس صلاح جاهين على كرسي فخم وباتزان أب محنك يغرقك بخبراته في الحياة ويلقي عليك خطبًا عصماء من نصائحه الذهبية وقبل أن ينتهي بقليل يمكن أن يرقص معك أو يجعلك تقوده إلى مغامرة تدمر فيها كل ما قاله.

هكذا عاش أحمد زكي في بيت شريك حليم. وبعد سنوات كان عبد الحليم نموذج عصر كامل في فيلم “زوجة رجل مهم” (إخراج محمد خان 1988) وكما فسر كمال رمزي حضور صوت عبد الحليم في الفيلم على أنه “لم يكن يعبر عن مشاعر البطل أو البطلة... ولكنه كان يجسد عصرًا كاملاً عصر الحلم الجميل والمشروع الكبير“.

في زوجة رجل مهم تظهر صورة عبد الحليم مرتين... تعبران على نحو إيحائي قوي عن بداية عصر ونهايته... عن النهوض والانكسار عن الازدهار والأفول… فمن قلب الخمسينات تأتي صورة عبد الحليم بطل “بنات اليوم” لبركات 1957، الذي تشهده بطلة محمد خان حيث يبدو وجه المغنى آية من آيات النضارة والوداعة والألفة والصدق والشباب والقدرة على الحب... ثم تأتي صورته من خلال شاشة التليفزيون ومن قلب السبعينيات الوجه المنهك العليل الذي أرهقه المرض وترك بصماته الأليمة على العيون الغائرة المحاطة بدوائر داكنة، وحفر بأظافره القاسية تجاعيد على العنق وامتص بلاحمة رحيق الوجه فأصبح ذابلاً شاحبًا... وعندما يتدفق الناس في جنازة عبد الحليم ندرك من خلال سياق الفيلم، ومن خلال اغتراب “زوجة رجل مهم “وعنائها وارتباطها الروحي والوجداني بعبد الحليم، أن الملايين إنما تودع رمزًا عزيزًا من رموز الأيام الخوالي“.

كان أحمد زكي رمز عصر آخر. يتيمان… لعب كل منهما رمز لمصر. مفارقة قد تخففها صورة عبد الحليم شاب رقيق شاحب مسكين في لحظة البحث عن فرصة. المجتمع يحاربه في رحلة الصعود والتألق. يلتقي بحبيبته وهو في نصف الطريق ليواجه مخاطر الارتباط بها في الوقت نفسه الذي يكمل الرحلة. في النهاية يفوز بالنجاح والحبيبة معًا. إنها الرومانسية الآمنة. بلا حواس. ولا رغبات طاغية. رومانسية منزوعة الغريزة بلا شطحات للجسد. رومانسية عبد الحليم آمنة تعود الآن وتصبح حلم أحمد زكي، العاشق المنهك، الباحث عن مكان، المطارد، المكسور، العنيف، الحنون في الوقت نفسه. تخيل مثلاً أحمد زكي يقف على سطوح بيت متواضع في حي منسي على حدود القاهرة يغني “قولو له قولو له الحقيقة...” وخلفه كورس من أصوات خشنة وغير مدربة من أبناء الحي، وفي الخلفية موسيقى ركيكة، وأضواء وفضاء مفتوح.

تخيلت أحمد زكي في مكان عبد الحليم الذي ذهب إلى فرح ابنة الصول مصطفى، كان الصول يوقف الإشارة عندما يمر عبد الحليم بسيارات المميزة، يترك مصطفى مكانه ليسلم على العندليب. وذات مرة دعاه إلى زفاف ابنته، كتب عبد الحليم العنوان (باب البحر) على ورقة كاد أن ينساها، وفي ليلتها فوجئ الصول مصطفى بسيارة عبد الحليم يتقدمها موكب الأطفال التقليدي، صعد عبد الحليم وغنى المشهد جعلني أعود إلى سماع عبد الحليم بعد مقاطعة سنوات. ليس هذا فقط بل إن “رجاء” عندما استيقظت نهار عيد ميلادها الأخير وجدت على مرآة الحمام تحت توقيعي “اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة“.

يا لها من لعبة غريبة! اختفى أحمد زكي في قبو؛ كأنه إتقان للتمثيل، كان يريد جنازة حقيقية، فيلمًا يكاد يكون واقعًا. أوحده يضحك الآن؟! ينفجر من الغضب؟!

حوله أكثر من مخرج للمشهد الأخير في عمره. هذا مخرج ميلودرامي يعيد إليه أمه بعد مقاطعة 20 عامًا، تركته وحيدًا ويتيمًا في بيت خاله، في رعاية آخرين لا يبخلون بشفقة وعطف. مشاعر محايدة، رمادي، لا شيء خارج اللياقة المصنوعة. وهذا مخرج آخر تجاري لعب على تسويق نهايته التي يشبه فيها عبد الحليم حافظ. كلاهما من المكان نفسه (محافظة الشرقية). يجمعهما اليتم والبلهارسيا، والوحدة المؤلمة على الرغم من الجمهور الواسع. وها هو يغيب قبل يوم من ذكرى حليم. بعد قصة مصورة على سرير المرض انتهت في الربيع… وصلة من الرومنتيكية والمشاعر المتطرفة.

كل مخرجي مشهد النهاية أحاطوا بأحمد زكي. أحبوه؛ وانطلقوا جميعًا من محبة فياضة، احتاجوا إليها ربما أكثر من احتياجه هو. حتى الذي كان يلح على تليفون الرئيس، وطائرة الرئيس ورعاية الرئيس، كل المخرجين الذين ساهموا في الفيلم الأخير اقتربوا بدرجة ما من أحمد زكي؛ اليتيم، الباحث عن اعتراف كبير، المتشبث بحياة، كانت مؤلمة وممتعة، طول الوقت، لم يستطع غالبًا اقتناص متعة دون ألم، أو بيت دون انفجار يدمر مشروع العائلة. ظل فندقيًّا، وتصور أحيانًا أنه مركز للعالم، يتكلم وكأنه يعرف أكثر من كل الناس كلامًا مهمًا فخمًا يشبه الخطب، لكن في الخلفية ظلت روحه تتسرب بطريقة غامضة لا يحسبها هو نفسه، بينما هي سره الخالص.

في الأيام الأخيرة لم يعد أحمد زكي يرى إلا الظلام؛ أسبوع في خيمة سوداء، ضحك فيها على كل من حوله، يستيقظ في الصباح ويطلب تشغيل التليفزيون، يطلب نظارته والصحيفة، وعندما يقترب صديق يعرفه من صوته يبالغ في التعرف إليه، يقبِّله من كتفه. وتنجح اللعبة، ويرى أحمد زكي، حتى اعترف. طلب خلوة مع الطبيب النفسي، ثم همس إليه “أشعر أنني العب دور طه حسين” قالها... ودخل في غيبوبة أخيرة.