في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

الزيارة الأولى والأخيرة

مثل محارب قديم يزور أرض المعركة بعد انتهاء الحرب، يمضي إلى مكتبه.

عملاق في مدينة كرتون، بناها أمس ويفكر في هدمها كل يوم.

يحمل عصا بنية، لكنها لا تلمس الأرض. ودولابه يغصّ بأقلام وألوان. الأوراق على هيئات مختلفة مفرود ينتظر، أو ملفوف على وشك المغادرة، صغير يسجل ملاحظة أو موعد كذاكرة إضافية. أو ضخم كقطعة من جدارية محمولة.

لم يتغير اللبّاد!

شغوف بالجديد، دون أن يخبوَ ولعه بالقديم.

هكذا رأيته في أول زيارة لمرسمه. لم أعرف أنها الأخيرة، تصورت وقتها أنني سأعاود الزيارة، بحثاً عن أسرار العلاقة بين الإتقان والحرية. التمرد والجدية…وغواية العلامات البصرية التي يتركها الناس خلفهم، ويلتقطها ورثتهم بعقول وقلوب مختلفة.

وبعد غياب اللباد الكبير، تراجعت أكثر من مرة عن إستكمال الرحلة عبر وسائل أخرى، في كل مرة لا أشعر أنني جاهز، حتى سيطرت على رأسي فجأة صورة ودبيب خطوته في المرسم، وذلك قبل أيام من ذكرى ميلاده الثمانين، واعتبرتها كما يظن أهل الباطن رسالة أو علامة…وألقيت بنفسي في الرحلة المؤجلة بالتقليب في الأرشيف وذكر ما كتبت في الزيارة الأولى والأخيرة (نشرت نسخته الأولى في “الأخبار” اللبنانية عام 2007)…ولعل الرحلة تكتمل.

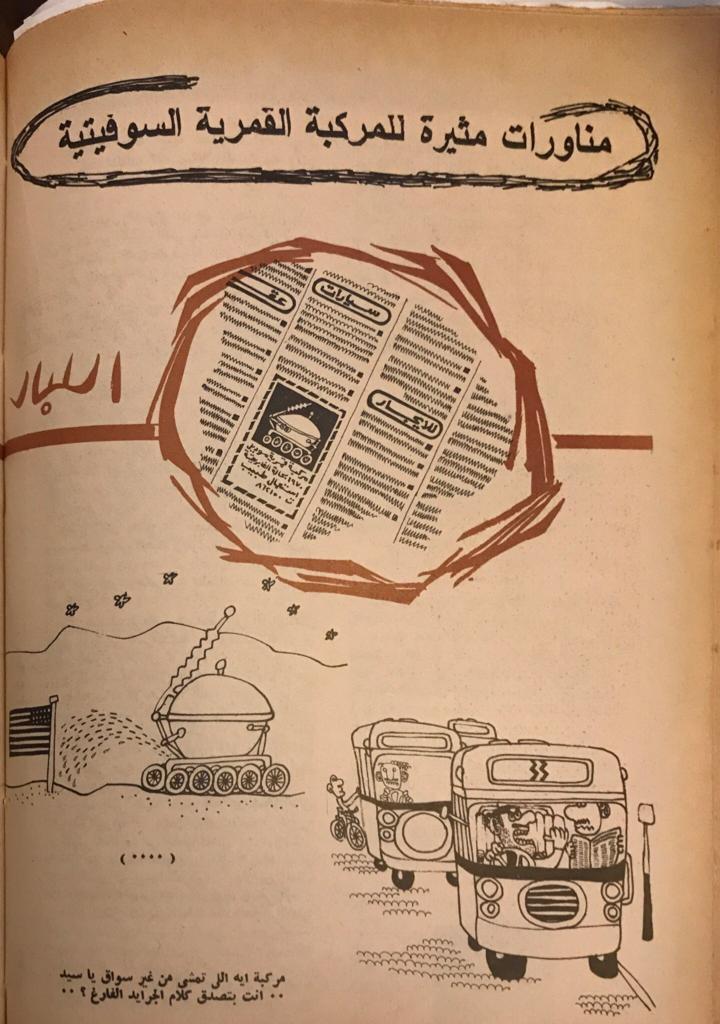

بدا اللباد الكبيرفي الزيارة الأخيرة غريبًا، في مكتبه، مع أنه يعرف كل تفاصيل المكان.. غربته ليست وليدة البعد، بل التطرف في الاقتراب. هذا الرجل مهووس بالتفاصيل، وهو سر اختياره فنّ الجرافيك. ذلك الفضاء الساحر الذي لعب فيه كل الألعاب: رسم الكاريكاتير، وتصميم المجلات والكتب، ومشروعات مختلفة تشتغل على العلاقة بين الخطوط والفضاء والكلام. يعلن بشيء من الفخر: «اخترت طريقي وأنا في الثامنة». لكن كيف يحلم طفل عاش في الخمسينيات بمهنة لن تعرف على نطاق واسع إلا مع نهاية القرن العشرين؟ بدلًا من الإجابة، يحكي الفنان الكبير عن غرامه بأوراق الصحف: “أشكالها وروائحها، وملمس المجلات والكتب.. كتب كامل الكيلاني كانت تناديني. شكل صفحاتها يحكي لي حكاية لم أعرف سرّها إلا عندما كبرت». المجلات غيَّرت عالم الطفل الوحيد الذي جاء بعد خمسة أطفال كلّهم ماتوا. عاش الأهل في حالة خوف دائمة عليه. أحاطوه برعاية خائفة، وعلقوا في رقبته حجابًا لمنع الشرور. عندما كبر اللباد وفتحه، اكتشف أنه يحتوي على رأس هدهد وطلاسم مكتوبة بلغة غريبة، ومربّعات ومثلثات ورمل. اكتشافه الأهمّ كان مجلة صدرت مطلع عام 1952 اسمها «سندباد» بطلها الصبي الرحالة الخارج من عالم «ألف ليلة وليلة»، جاء مفعمًا بالحيوية ومشحونًا بطاقة خفية، فحفر مكانه في ذاكرة الطفل ذي الاثني عشر ربيعًا. وهناك «زوزو… المغامر»، أحبّه اللباد بطلًا تنتهي مغامراته بالفشل. فهو مثله اتخذ المغامرة متعةً وأسلوب حياة. المعارك التي خسرها اللباد كثيرة، لكنه كان يخرج كل مرة بإنجازات على طريق تحرير الخيال من العبودية على أشكالها. محيي الدين اللباد يمتلك كل مواصفات الكائن السياسي. يتابع ويحلل ويناقش باستمرار، وهو منخرط في القضايا العامة. لكنه لا يرى نفسه سياسيًّا. عندما انضم إلى تنظيم شيوعي، فعل ذلك لأنه كان يتصوّر «أن كل الفنانين شيوعيّون». فهو متمرّد على الصور النمطية التي تكوِّن الوعي، وتتحكّم في نظرة الناس إلى العالم. لا يعادي الحكّام، بقدر ما يتصدى للخيال العقيم. هناك حلم متكرر يراوده؛ يحلم أنه يركل عبد الناصر ثم يجري. يحب الريّس قليلًا لأنه «شفى غليل المصريين». وزوجته ترى أن محبّته لجمال عبد الناصر وليدة التشابه بينهما على مستوى «جنون العظَمة». السادات بالنسبة إليه «أسوأ أيام» مصر، وكامب ديفيد «لن تقوم البلد من بعدها». كان محيي الدين أول قاهري في العائلة المنتقلة إلى العاصمة الكوزموبوليتانية، وأول مَن لبس بنطلونًا، فالأب الأزهري من قرية تابعة لمدينة دسوق، مدينة المشايخ النائمة في رحاب ولي صوفي اسمه على اسم المدينة، كان متحررًا، عاش في زمن الشيخ عبد العزيز البشري الذي كان يشرب الخمر «زمن مختلف تمامًا.. أمي كانت تخرج مع أبي حاسرة الرأس، وبملابس حديثة مع أنها لم تدخل مدارس. كان لدى أهلي شغف بالحداثة، لكن أبي أدرك أنه لن يكون قاهريًّا، ولا حديثًا تمامًا، فترك لنا الباب مفتوحًا بمرونة، وتابع من بعيد». الشاب المسكون بخيالات أخرى، ترك كلية طب الأسنان قبل نهاية العام الجامعي الأوّل. وسار خلف بيكار، أشهر رسامي الصحافة في الأربعينيات والخمسينيات، وحتى رحيله أوائل القرن الحالي. حسن فؤاد الرسام والمصمم والسياسي «كان الخطفة الثانية». قاده إلى عالم مدهش من الرسم المعبر من دون كلام، والتصميم الذي يكاد يغني عن الحكاية. مشاغله كانت تذهب أبعد من الرسم، إلى الخطاب البصري، والرسالة التي ينطوي عليها ما تنتجه وسائل الدعاية والتواصل الجماهيرية.. و”حسن فؤاد كان يحتفظ بعلامات كثيرة من هذا النوع.. في دولاب خاص.. اكتشفته بعد رحيله وقلت إنه متحف مدهش”.

صباح الخير 18 يناير 1971

منذ الطفولة كان مولعًا بطوابع البريد والتمغة المصرية، علبة كبريت، إعلان مسرحية، عملة ورقية، ورقة يانصيب، تذكرة أتوبيس، لافتات الدكاكين «هذه العلامات تكوّن صورة للزمن». حتى يومه الأخير كان مكتبه ورشة منظمة، وهو «أسطى» وشغّيل، لا يستسلم للرفاهية التي تفترضها شهرته في عالم صناعة الكتب. يتعامل مع حرفته بمنطق «العاشق»، أكثر منه «معلمًا محترفًا». ورشته صومعة وقاعدة خلفية، فاللباد هارب فعلًا. يسكن ويعمل في «دولة» مصر الجديدة، البعيدة عن قلب العاصمة. يقيم في جزيرة خاصة، مع أنه ابن القاهرة القديمة بشوارعها الصاخبة ومزاجها الحاد. المترو ومطابع الزنكوغراف في شارع محمد علي.. كان اللباد غريبًا يعمل في مهنة مرتبطة حسيًّا بالجمهور.

صباح الخير 18 فبراير 1971

عمل محيي الدين اللبّاد في مشروعات تجمع بين الرسم والكتابة: من حلمه الساحر «سندباد» إلى مشروع «كروان»، الذي لم يكتمل لمواجهة «سوبرمان» و«الوطواط». النقلة في مسيرته جاءت مع «روز اليوسف»، مدرسة الرسم الكبيرة، بعد رحيل صلاح جاهين «لا أعرف لماذا كان جاهين يستخف بالكاريكاتير، مع أنه وجورج البهجوري غيَّرا ملامح هذا الفن». ويضيف «لا أحد يعرف أن هذا الرجل (يقصد صلاح جاهين).. كان يستخدم الذكاء الاجتماعي ليداري اكتئابًا كبيرًا». أما حجازي، رسام الكاريكاتير الشهير في جيله هو الآخر، فميزته أنه «ليس عنده ادعاء.. يرسم ما يحب ويعرف. ومرات يجلس معك يتكلم في الفن والسياسة، ثم يلعب الورق مع الصعاليك”. وبهجت عثمان؟ “أكثر انفتاحًا من حجازي.. لكنه ميَّال إلى إعلان مواقف عمومية».

في الكاريكاتير لا يحبّذ اللباد اللعب على المضمون «على الكاريكاتير أن يصدم طريقة التفكير الجاهزة.. أن يخرَّب النظرة النمطية. لا أحب القارئ الذي ينتظر نصيحة، أو تأكيدًا على أن الأشياء التي يكرهها تستحق الكراهية». هذا الفنان يبحر في الاتجاه المعاكس للمدرسة التي تداعب الجماهير، عبر تقديم نكتة سهلة الهضم، وتوصل الرسائل كاملة للقارئ الكسول. قارئه النموذجي يتحلّى بحس نقدي ومقدرة على التفكير، ولا يكتفي بتقسيم العالم إلى خير وشر «لستُ من جيل الرسائل الكاملة» يردّد اللبّاد، كمن يدفع عنه تهمة مزعجة وخطيرة «لست الذي يتصوّر أنه يعرف كل شيء، وأن مهمته توصيل تلك المعرفة.. التبشير ليس مهنتي.. والرسالة الكاملة إعلان عن دور منتهٍ». يفهم عمله اكتشافًا دائمًا، وسفرًا إلى مناطق مجهولة: «لا أتحرك تبعًا لخط مستمر.. أعمل حاجات وأرجع أبوَّظها”.

ويضيف بعد صمت: «أنا هاوٍ».

ما الذي يشغلك أنت الآن؟ سألته يومها. وأجاب بسهولة: “العمر”.. استفسرت، فأضاف بالسهولة نفسها: «كبرت. أصبحتُ في عمر والدي، ولم يعد أمامي أشياء مؤجلة»..