في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

قراءة في ثقافة الأبوكاليبس

كل جيل يصنع لنفسه أساطيره التي تختزل رؤيته للعالم ومخاوفه وأحلامه في صور درامية شاعرية.

صنع المصريون القدماء أسطورة إيزيس وأوزيريس من رؤيتهم للكون والزمن والمجتمع الزراعي ورأوا فيه صراعًا لا ينتهي بين قوى الخصب والجدب، والخير والشر. وصنع اليونانيون جبل الأوليمب بآلهته المتصارعة ليعبر عن رؤيتهم لعالم عبارة عن جزيرة صغيرة تحت رحمة الطبيعة.

معظم الأساطير كانت تصور عالمًا منطقيًّا، له هدف وغاية، يحكمه إله يشبه الأب وزعيم القبيلة وإمبراطور الأمة.. ولكن في أزمنة الانهيار والتغييرات الحادة كانت تنمو أساطير نهاية العالم وما يتعلق بها من صور الدمار والعذاب والرعب والنار وحلم الجنة الموعودة.

ويبدو، منذ منعطف الألفية الثالثة، أننا أسرى لأسطورة نهاية العالم.

تعرف على ثقافة الجيل الحالي، استمع إلى مناقشاتهم عن مشكلات الكوكب، اقرأ الكتب التي يتبادلونها، واسمع الأغاني التي يفضلونها، والصور التي يزينون بها غرفهم. وسوف تشعر أن نهاية العالم الآن، أو أنها قادمة بالتأكيد غدًا!

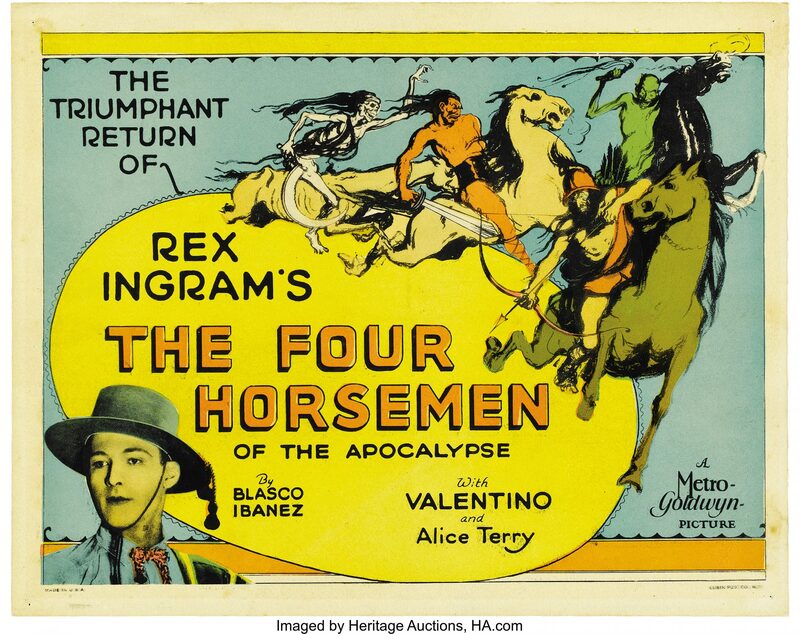

دمار الحرب العالمية الأولى في فرسان الأبوكاليبس الأربعة.. 1921

يقال إن السينما هي الفن الشعبي الأول، وريثة الرسم والنحت والأدب والمسرح، وأنها حاملة أساطير عصرنا وصوره. ليس هناك أكثر ولا أوضح من الأفلام التي تنتج الآن في تعبيرها عن شغف عصرنا بنهاية العالم.

حسب هذه الأفلام، فإن البشرية مهددة بالانقراض والأرض مهددة بالانفجار من كل الاتجاهات: حرب نووية تقضي على مظاهر الحياة. اصطدام كوكب الأرض بنيزك عملاق. غزو كائنات من كوكب آخر للأرض. انقلاب الطبيعة بسبب ما يرتكبه البشر من جرائم بيئية: فيضانات وأعاصير، زلازل وبراكين، اختفاء مقومات الحياة تدريجيًّا، الماء والطعام والهواء. انقلاب العلم والتجارب على الطبيعة والحيوانات والبشر وتحولهم إلى مسوخ قاتلة. انقلاب الحيوانات والطيور على البشر. غزو الموتى الأحياء (الزومبي). غزو الفيروسات القاتلة. ظهور أمراض جماعية غريبة: انتحار جماعي، فقدان النساء لقدرتهن على التكاثر. صعود الذكاء الاصطناعي وسيطرة العقول الإلكترونية على الأرض والبشر. الانهيار الاقتصادي الكامل للنظام الرأسمالي وحلول عصر من الفقر والمجاعات. وفوق ذلك كله: حلول موعد القيامة ويوم الحساب الذي حدده الرب ولا يعلمه أحد غيره!

أساطير ورؤى نهاية العالم ليست حديثة. لا بد أن البشرية اختبرت هذه المخاوف في فترات كثيرة من تاريخها على الأرض على مدار ملايين السنين. وقد اختزنت هذه الرؤى والمخاوف في العقل الجمعي وتوارثتها عبر الأجيال. وهناك محاولات كثيرة لتحليل وتفسير هذه الرؤى خاصة في أعمال عالم النفس كارل يونج، ويمكن الإشارة هنا إلى كتاب واحد له وهو “التحليل النفسي لظاهرة الكائنات الفضائية”، المكتوب في أربعينيات القرن الماضي، ولا يزال صالحًا لتفسير الكثير من الظواهر المرضية النفسية، والظواهر المرضية “العلمية” لعصرنا.

على مدار قرون ظل كتاب أو سفر “الرؤيا” Apocalypse الذي ينتهي به الإنجيل مصدرًا لمعظم الصور المتعلقة بنهاية العالم. في القرن العشرين فقدت الكلمة كثيرًا من دلالاتها الدينية لكنها لم تزل تستخدم لوصف سيناريوهات نهاية العالم المختلفة، ومع أن فرانسيس فورد كوبولا هو أشهر من استخدمها في عنوان فيلمه Apocalypse Now، 1979، الذي ينظر إلى أهوال حرب فيتنام باعتبارها نهاية العالم، فإن السينما عرفت الكلمة منذ وقت مبكر، ولعل أول استخدام لها كان في فيلم “فرسان الأبوكاليبس الأربعة” Four Horsemen of the Apocalypse الذي أنتج في 1921، من إخراج ريكس إنجرام، والمقتبس عن رواية فيسنتى بلاسكو ايبانيز، الخارجة من جحيم الحرب العالمية الأولى، والتي أعيد إنتاجها في فيلم من إخراج فينسنت مانيللي، 1962، تحت تأثير الخوف من نشوب حرب نووية. وكل من الرواية والفيلمين سبقا فيلم كوبولا في ربطهم بين بشاعة الحرب الحديثة ونهاية العالم.

لم تكن الحروب مخيفة في يوم ما، بقدر ما أصبحت عقب سباق التسلح النووي والحرب الباردة في خمسينيات القرن الماضي، وبشكل خاصة عقب أزمة “خليج الخنازير”، 1961، بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، والتي كادت أن تسفر عن أول حرب نووية تهدد باقتلاع الجنس البشري بأسره من الوجود.

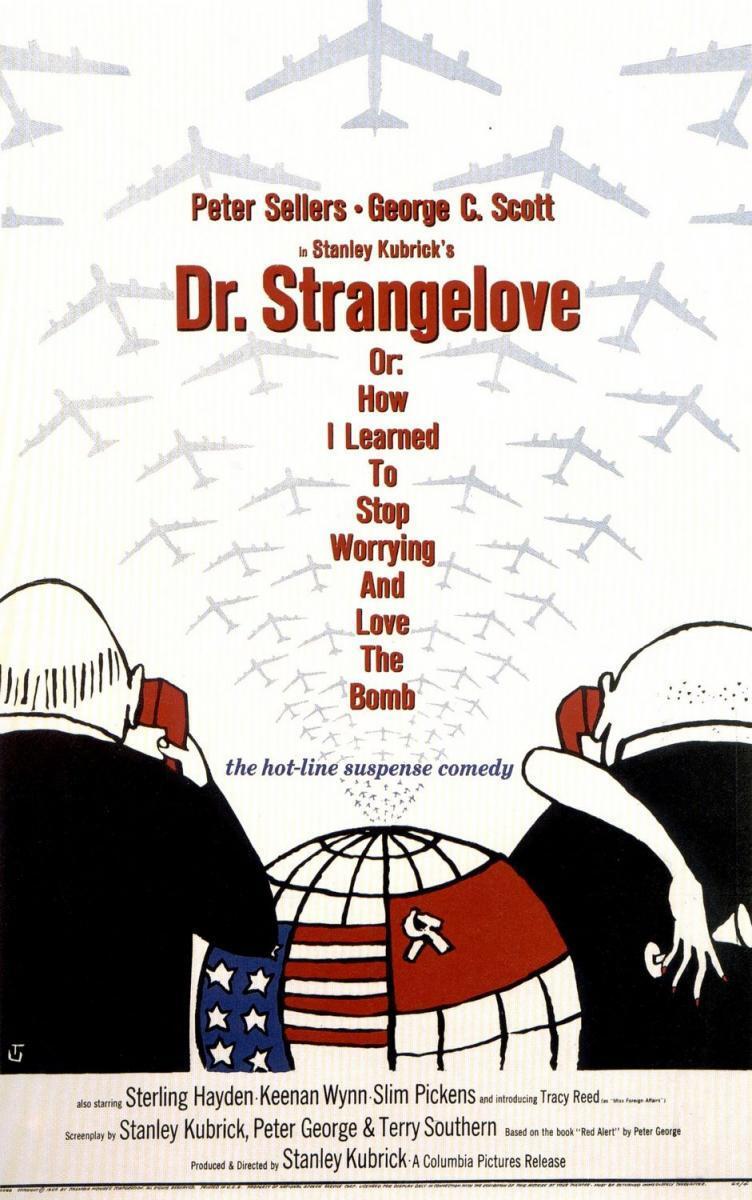

من هذه الرؤى الكابوسية المفزعة ولدت أفلام مثل “على الشاطئ”، إخراج ستانلي كرامر، 1959، و”يوم اشتعلت الأرض”، إخراج فال جيست، 1961، وتحفة ستانلي كوبريك “د. سترانجلوف.. أوكيف تعلمت أن أكف عن القلق وأحب القنبلة”، 1964. لكن كلمة “أبوكاليبس” في الحقيقة لا تعني فقط أهوال القيامة. هي مشتقة من الكلمة اليونانية apokaluptein التي تعني “كشف” أو “إظهار”، أو “الرؤيا” حسب الترجمة العربية للكلمة في عنوان سفر الإنجيل. إنها تعني النهاية، كما تعني البداية الجديدة، انحدار العالم وقيامته من جديد. في ثقافة وأفلام الأبوكاليبس التي نعيش فيها يتجاور المعنيان: الخوف من الموت، والأمل بميلاد جديد.

نهاية العالم الآن

من أين أتت هذه الثقافة؟ هناك تفسيرات عدة لظاهرة أفلام وثقافة الأبوكاليبس:

هل هي ناتجة عن قلق مزمن تعاني منه أجيال نشأت في أسر مفككة ذات علاقات مضطربة؟ عن الشعور بعدم الأمان ماديًّا، وصحيًّا، وعن القلق من فقدان العمل والبيت، والخوف من المستقبل بشكل عام؟

تعبير عن مخاوف “علمية” حقيقية، من الاحتباس الحراري إلى تدهور البيئة إلى الحرب النووية إلى الكوارث الطبيعية والصحية المتوالية على الكوكب؟ إدراك مستتر لحقيقة أن العالم كما عرفه وآمن به البشر خلال الألفيات الثلاث الماضية على وشك أن يندثر إلى الأبد؟ نهاية النظام البطريركي الذي ظل فيه الرجل سيد البيت وحاكم القبيلة وحارس الجنة والنار، وصانع الأفكار والمعتقدات والتكنولوجيا والحروب والصراعات الدامية؟

كان عام 2011 فارقا في تاريخ القرن الجديد، ليس فقط لأن الثورة قامت في مصر وتونس وعدد من البلاد العربية التي ظلت مدفونة تحت الأرض، على طريقة فيلم إمير كوستاريتشا Underground، 1995، حبيسة مخدوعة، تعيش في ماض لم يعد موجودًا، ولا تدري أن العالم الذي تعرفه انتهى بالفعل.

كان 2011 فارقًا على مستوى العالم لأسباب كثيرة، لن أخوض فيها، لكن في مجال السينما شهدت تحولاً جذريًّا في ثقافة نهاية العالم، يمكن اختصاره في كلمتين: احتضان الأبوكاليبس بدلاً من مقاومته!

منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتحت وطأة الخوف من منعطف الألفية، ظهر العديد من أفلام نهاية العالم، معظمها إنتاجات هوليوودية ضخمة تلعب على مخاوف انهيار النظام الرأسمالي البطريركي لتعيد إنتاجه مجددًا من خلال النهايات المتفائلة التي ينجح فيها العلماء والسياسيون والأبطال الخارقون في إنقاذ البشرية من الدمار. من أشهر وأضخم هذه الأفلام “يوم الاستقلال” Independence Day، 1996، و”صدام عميق” Deep Impact، 1998، واستمرت هذه النوعية خلال العقد الأول من القرن الجديد بأفلام مثل “بعد غد” The Day After Tomorrow، 2004، “حرب العوالم”، War of the Worlds، 2005، وحتى فيلم التحريك Wall-E، 2008، الذي ينتهي بتعاون الروبوتات والبشر في القرن الثامن والعشرين لإعادة إحياء الأرض التي دمرت قبل عدة قرون.

بوستر فيلم دكتور سترانجلوف

بوستر فرسان الأبوكاليبس الأربعة.. 1924

في 2011 ظهر ثلاثة أفلام “فنية”، مستقلة عن الإنتاجات الهوليوودية التجارية، تطرح صورًا مختلفة لنهاية العالم، وهي “شجرة الحياة” لتيرانس مالك، “ميلانكوليا” للارس فون ترير، و”خذ ساتر” Take Shelter لجيف نيكولز. يمكن القول إن الأفلام الثلاثة تطرح رؤية أكثر تشاؤما تحتضن فيها الشخصيات فكرة نهاية العالم بترحاب ملحوظ.. وبمعنى ما تشكل نهاية هذا العالم مجازًا بصريًّا لحلم “العودة إلى رحم الأم”، كتعبير عن الخلاص والميلاد مجددا في صورة أفضل. وهو أحد الاستيهامات، أو التخييلات، الأساسية البدائية التي تحدث عنها كل من فرويد ويونج.. وبمعنى آخر تشكل نهاية العالم هنا حلمًا رمزيًّا بصريًّا لنهاية البطريركية ومولد نظام أنثوي جديد.

تتضح هذه الفكرة في عنوان فيلم “شجرة الحياة”، التي تجسد وترمز إلى الطبيعة الأم في الأساطير، وفي فكرته التي تصور رجلاً في منتصف العمر (شون بين) يستدعي ذكريات طفولته وصباه، وبالتحديد علاقته بأبيه الذكوري المتكبر (براد بيت) وأمه الحنون المحبة، دائمة الشباب (جيسيكا شاستين)، وسقوط الأب وصعود الأم عبر سلسلة لا تتوقف من الصور الأسطورية التي تجسد استيهام البطل بالعودة إلى رحم الطبيعة الأم.

يقال إن لارس فون ترير استلهم فكرة فيلمه “ميلانكوليا” من دراسة تقول نتائجها إن المكتئبين واليائسين يتعاملون مع الكوارث بشكل صحي أفضل من الأسوياء المتفائلين نفسيًّا! وتتمثل هذه الفكرة في بطلة الفيلم جوستين (كريستين دانست) التي تستقبل أخبار نهاية العالم، بفعل نيزك عملاق بالأرض، بسعادة وشماتة: “الأرض شريرة، لا تستحق أن نحزن عليها”، والفيلم بالكامل عبارة عن تأمل طويل في هذه المشاعر وجذورها. في النهاية تختبئ جوستين مع شقيقتها وأحد أصدقائهما داخل خيمة “سحرية” شفافة تذكر برحم الأم، مستسلمين في انتظار نهاية العالم.

قد يكون رد فعل كيرتس (مايكل شانون)، بطل “خذ ساتر” مختلفًا، فهو يتعرض لرؤى كابوسية تصور عاصفة عملاقة قادمة وسقوط مطر أسود وهجوم الزومبي وغيرها من مخاوف نهاية العالم، كوابيس تصيبه بالرعب على مصير أسرته الصغيرة، فيترك كل شيء في حياته من أجل بناء ملجأ لأسرته، ولكن النتيجة أنه يفقد أصدقاءه وجيرانه وعمله ويكاد يفقد أسرته. في النهاية يضطر إلى التخلي عن الخوف ويصحب أسرته إلى إجازة، حيث يجلسون على شاطئ البحر (الذي يمثل رحم الأم في الأحلام)، مستسلمًا لمصيره، بينما تبدأ العاصفة العملاقة في الاقتراب من بعيد!

كريستين دانست في ميلانكوليا

يمكن تأكيد هذه المعاني عبر عدد كبير آخر من أفلام نهاية العالم. في النوع الهوليوودي، التجاري، الممثل للنظام الذكوري الرأسمالي، يتعرض العالم لخطر الفناء، ولكن غالبا ما يقوم بإنقاذه الرجال، وخاصة الآباء.

في النوع الفني يتم التشكيك في قدرة هؤلاء الرجال على إنقاذ العالم، بل يسند إليهم عادة التسبب في الوضع الكارثي الذي وصل إليه العالم، ويتمثل حل إنقاذ البشرية في النساء، الأمهات.

في فيلم “أبناء البشر” Children of Men إخراج ألفونسو كوارون، 2006، تتجسد نهاية العالم في فقدان البشر لقدرتهم على الإنجاب. تدور الأحداث عام 2027 (بعد ربع قرن فقط من الآن) في عالم تسوده الاضطرابات والحروب والمجاعات، ويضحي الرجال بكل شئ، حتى لو كان المرأة الوحيدة الحبلى، من أجل صراعاتهم السياسية، ويتمثل الحل في تهريب هذه المرأة لجماعة علمية تسمى “الأمل”، إذ يعهد بالمرأة الحبلى لقابلة رومانية تساعدها على إنجاب طفلة للعالم، وتصبح النساء الثلاث رمزًا لمولد الحياة من جديد. أما الرجل الوحيد الذي يساعد المرأة في رحلتها، فهو أب مكلوم تعرض لفقدان ابنه الوحيد بسبب وباء الأنفلونزا في 2008، وهو يموت في نهاية الفيلم تاركًا المستقبل للنساء الثلاث.

نهاية تذكرنا بالنساء والأطفال المتحدات، كما لو كن جسد واحد، على شاطئ البحر في نهاية فيلم ألفونسو كوراون البديع “روما”، 2018، وقبل ذلك تذكرنا بنهاية فيلمه “جاذبية”، 2013، الذي ينتهي بالمرأة الوحيدة الناجية من فريق رواد الفضاء، ملتحمة بالبحر بعد عودتها سالمة من مهمتها الفضائية لإنقاذ العالم.

رؤية أخرى يطرحها فيلم “الطريق” The Road، إخراج جون هيلكوت، 2009، الذي يلعب فيه فيجو مورتنسون دور أب نموذجي يحاول إنقاذ ابنه من مخاطر عالم ما بعد نهاية العالم، حيث تنتشر المعارك حول فتات الأطعمة وآكلة لحوم البشر، ولكن في النهاية لا تفلح كل نصائح الأب في جعل الابن عنيفًا مثله، وبينما يموت الأب نتيجة إصابته في معركة ضد رجل آخر، يكتشف الابن أسرة من أم وأب وأطفال يتبنونه بالقرب من شاطئ البحر، حيث ينوون الإبحار إلى عالم أكثر إنسانية.

الأمثلة أكثر من أن تحصى، لكن فيلم “ريش” المصري للمخرج عمر الزهيري ينتمي، بطريقته، لهذا السياق الذي يرى في نهاية العالم موتًا للبطريركية وميلاد جديد تحتل صدارته صورة المرأة الأم. بالرغم من أن الفيلم لا يتحدث عن نهاية العالم نتيجة كارثة من التي تتناولها أفلام الخيال العلمي عادة، فإن العالم في “ريش” يبدو وكأنه انتهى بالفعل منذ أمد بعيد، أو أن شخصياته تعيش “تحت الأرض”، مدفونة بفعل غبار كوني يلف كل شيء. في النهاية يصبح القتل الرمزي للأب وصعود المرأة الأم هو طريق الخلاص.

مثل حديث آخر يمكن ذكره هو فيلم “غروب” Sundown” إخراج وتأليف ميشيل فرانكو، وهو نموذج لنوع من الأفلام يرصد المأساة الشخصية لأبطاله داخل سياق انهيار النظام الأكبر الذي يعيشون فيه. في “غروب” يلعب تيم روث دور نيل، وهو رجل أمريكي ثري يصطحب بعض أقاربه إلى إجازة فاخرة و”سعيدة” في أكابولكو بالمكسيك، حيث يتجسد النظام الرأسمالي والفوارق بين الطبقات. يقطع الإجازة مكالمة هاتفية تخبره بموت أحد الأقارب. تقرر الأسرة أن تعود مسرعة، ولكن نيل يقرر أن يبقى مدعيًا أنه فقد جواز سفره، وتدريجيًّا يبدأ في الانزلاق نحو نهاية العالم بالنسبة له.

يستخدم تعبير “نهاية العالم” بالانجليزية للإشارة إلى موت الأفراد. في فيلم بوليسي سخيف بعنوان “تنويم مغناطيسي” Hypnotic يعرض على “نتفليكس” حاليًا، يقوم قاتل متسلسل يعمل طبيبًا نفسيًّا ضحاياه من النساء المكتئبات بتنويم ضحاياه مغناطيسيًّا وتوجيه أمر واحد لهم: “إنها نهاية العالم”، فتقوم المراة منهن بقتل نفسها أو بالموت فزعًا!

تخييلات نهاية العالم بما تحمله من عنف ورعب قد تكون أيضا تعبيرًا عن الغضب تجاه العالم والأقارب والذات، غالبًا ما يكون نتاجا للشعور بالهجران: في معظم هذه الأفلام يعاني أبطالها من مشكلات نفسية بسبب أبائهم وأمهاتهم، أو يتعرضون لهجر ونبذ المجتمع المحيط بهم، أو لشعور حاد بالنبذ والاغتراب عن العالم. أبرز مثال على ذلك هو فيلم “إنها فقط نهاية العالم” للمخرج الكندي زافيه دولان، الذي يربط بين موت بطله الوشيك وعلاقته بالغة السوء بأسرته، لدرجة أنه يعود إليهم بعد انقطاع سنوات ليخبرهم بأنه يحتضر، ولكنه في النهاية يعود من حيث أتى ليواجه موته وحيدًا.

جزء كبير من أفكار ومشاعر الأبوكاليبس ناتجة عما يطلق عليه “الأزمة الوجودية”، أو إدراك المرء لعبثية ولا معنى الحياة. تيم روث في “غروب” يذكر إلى حد ما بمورسو بطل رواية “الغريب” لألبير كامو، الذي يلقى موته غير مباليًا، أو بجوزيف كا. بطل رواية “القضية” لفرانتس كافكا، الذي يموت “مثل كلب” بلا معنى.

هل يتولد هذا الشعور بالاغتراب نتيجة الرأسمالية وانفصال الإنسان عن وسائل الإنتاج، كما قال ماركس، أم نتيجة الإدراك بأن كل شيء “باطل وقبض الريح”، كما قال سليمان في التوراة؟

ما الذي يفعله التفكير في المقارنة بين اتساع الكون وضآلة حجمنا، بين لانهائية الزمن وقصر عمرنا؟ إدراكنا أن الحياة البشرية بأسرها سوف تختفي في يوم ما، هل يمكن أن يخفف هذا من حدة طباعنا الحيوانية التي لا تفكر إلا في مصالحها الآنية؟ هل يمكن أن يجعلنا هذا أكثر إنسانية؟

التفكير في نهاية العالم لا يؤدي بالضرورة إلى تلك الأشياء الإيجابية، وكما تصور لنا بعض أفلام نهاية العالم، فإنها قد تؤدي إلى العكس: الهلع والطمع والتصارع على الحياة حتى آخر لحظة.. الخوف يدفع أحيانًا إلى الشلل: إلى نبذ الحياة والاستسلام أمام اللا جدوى والعبث، إلى الارتماء في حضن الموت، أو التشبث بالأمل اليائس بوجود حياة أخرى بعد الموت.

ولكن كما يتساءل المفكر توماس ناجال في مقالة بعنوان “العبث”: هل الحياة العبثية القصيرة أكثر عبثية من الحياة العبثية الخالدة؟ هل حصولنا على حلم الخلود يمكن أن يمنعنا من التساؤل عن جدوى الحياة؟

أليس الموت هو ما يعطي لحياتنا معنى؛ كما يقول هايدجر في كتابه “الموت والوجود”: “لا نملك سوى الوعي الذاتي بالحياة في مواجهة الخوف من الموت.. لا يمكن أن نوجد إلا من خلال القلق بشأن الموت، ذلك السيد المطلق، ولا يمكن أن نحيا حياة كاملة إلا عندما نربط أنفسنا بالموت، وأن نلمسه، وأن نقاتل حتى الموت تلك الأشياء التي تهدد بقتلنا”.

في النهاية، ألا يمكن أن يكون لأفلام نهاية العالم وظيفة أخرى أسمى: أليست تضعنا بمواجهة الموت والحياة وتعطي لعنائنا وكفاحنا في هذه الأرض معنى؟!

بوستر فيلم غروب إخراج ميكيل فرانكو