في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

قصة

عملتُ بدوائر مرتبطة بالأدب لما يقرب من 15 عامًا. شُغلت بأخبار الكُتّاب، وما يصدر من كتب أولًا بأول، ثم عملتُ محررًا لنصوص أدبية. وأدى خطأ بيروقراطي إلى منحي مهنة «نائب رئيس الأدب» في أوراقي الرسمية، بعدما سقطت سهوًا من أحد الموظفين كلمة «قسم»، دون ذِكر لكوني صحفيًا.

قبل الخطأ البيروقراطي، نشرتُ رواية، ولم أتوقف عن الكتابة، وتحرير ما كتبتُ من نصوص بلا كلل.. هكذا فضلت التواري خلف مهنة ناجمة عن خطأ بيروقراطي، عن التحرك قُدُمًا تجاه نشر الأدب أو تخليد سيرة أديب لا يعرفه أحد رغم أني رُبيتُ على سيرته مع الكتابة.

بشكل ساخر، يبدأ حديث التعارف بتقديم نفسي عبر مهنتي المُثبَتة رسميًا، شارحًا طبيعة المهام الجسام المرتبطة بتحديد الفرق بين كُتّاب الأدب وكتبته، وذلك للقيام بمهمة إعداد قائمة كُتّاب الأدب، إذا وُضع اسم بها صار صاحبه خالدًا، إذا أقرّ رئيس الأدب هذه القائمة. ثم نظل نخمن مَن هو الرئيس الذي أعمل نائبًا له.. هكذا يستمر الادعاء هربًا من الأدب.

شفيع سالم 1927 – 2004

قرية سندوب في محافظة الدقهلية.

يُولد شفيع سالم غانم عام 1927. يدرس في مدرسة خاصة بالمنصورة، وهو دليل على تعثره في التعليم، لكنه يثابر في التعلّم، ويصير مُعلِّمًا متخصصًا في علم النبات الذي كان يتسرب في حديثه شارحًا الإنسان من خلال النبات أو الحيوان. فتتخيّل كل إنسان شجرة.

يحكي -مثلًا- عن أطوار الفراش؛ البيضة ثم اليرقة، فالشرنقة، وأخيرًا الفراشة. تلك الأطوار المُعبِّرة عن نمو الشخصيات في روايته الأخيرة؛ رجل اسمه خميس. لكّن الفراش في الأصل حشرات لا تختار التنقل من طور إلى آخر، بينما الإنسان يفعل، غيّر شفيع أطواره كثيرًا؛ إنسان يمسك بزمام الأدب ثم يتركه، بعد ذلك يجدّد عهده به، ويتراجع مترددًا. يتنقل بين صنوفه، وأخيرًا يتصوف ويبتهل بالأدب.

رُبّيت في بيت أسسه زوجٌ من الدقهلية، تفاخر أنثاه بتاريخ الحروب الأدبية التي خاضتها من أجل أن يمسك ذكره بزمام الأدب في منتصف الستينيات، ثم انسحب من الأدب دون التوقف عن الكتابة أو القراءة.

يقدّم والدا أمي سيرة حياتهما المشتركة، أملًا في سطوع نجم الكاتب الذي ترك مع أفول زمن ناصر الأدب والسياسة .

صغيرًا كنتُ كلما كتبتُ نصًا توجهتُ لغرفته، وعرفتُ كيف تأكل المكتبات البيوت، وخبرتُ أيضًا كيف تُدفن الأحلام في المكتبات، ورأيت كيف يُترك الأدب لصالح شؤون أخرى.

في مكتبة جدي أُخفيت المخطوطات بعناية؛ كراسات صغيرة تسكنها قصص وروايات أغلبها مادة خام، لم تُحرر.

يحرّر شفيع مجلة القلم الشهرية في كراس مسطر 112 صفحة، عددها الأول يعود إلى ديسمبر 1948، مكتوبة بالحبر باللونين الأزرق والأحمر. «صاحبها ومديرها: إنسان»، هكذا كُتب في الصفحة الأولى، كما يلعب القلم دورًا أكثر محورية من الكتابة، فهو رئيس تحرير المجلة واسمه «قلم شفيع» الذي يكتب المذكرات، وضمنها يحاور ميمي، والعاشق، في زاوية سمّاها «أطراف الحديث».

يحرر أقسام المجلة ميمي الذي كُتب عنه في أول صفحة «ليست من عمري كل ساعة تمضي وميمي بعيدًا عني»، والعبقري الذي يحرر باب «محصول القصة في شهر»، والمثقف الذي يحرر قسمي «السينما» و«من المجلات».

«هذه الصحيفة» هي افتتاحية المجلة التي توضح أن الهدف منها «خلق إنسان كامل موهوب من ذلك الفتى المدعو شفيع» أو «خلق الـ (شفيع) المطلوب من الـ (شفيع) الموجود».

في باب جولة القلم الشهرية، نتابع ميمي، الذي قضى الأسبوعين الثاني والثالث من ديسمبر 1948 في زيارة إلى قرية سندوب «التي شهدت ميلاد عبقريته، والتي أوحت إليه أحاسيسه الأولى، وسجلت أولى نبضاته. وهو هنا يحدثنا عن هذين الأسبوعين». ثم يقدّم القلم ثلاثة نصوص هي «وداع المدينة»، و«استقبال القرية»، و«دار الأسرة».

عُنون باب «محصول القصة في شهر» بـ «سلاطين الليل»، وضم قصتين؛ ليست ليالي الشتاء كلها باردة، ولا بد للسيد من أتباع.

ويقدم العبقري القصتين هكذا: «هذه مجموعة من القصص المصرية، مقتبسة من البيئة المصرية الصميمة، بيئة القرية حيث الفقر والكدح.. وحيث الغرائز البدائية، والذكاء الفطري، وحيث .. لواء السيادة لاثنين لا ثالث لهما: الغريزة والمخدر».

تحكي «لا بد للسيد من أتباع» عن سيدين للقرية يتنافسان في مزاد على قطعة أرض تفصل بين أراض كل منهما. القرية منقسمة بين الرجلين اللّذين سيطرا على طين القرية وعقول أهلها.

بعد عامين من عدد المجلة الأول، يتزوج صاحب القلم من سيدة تتحدر من بيت أحد السيدين بطلا القصة التي نشرها العبقري. ثم تنتقل بكيزة وشفيع للعيش معًا بالقاهرة.

صُنع الميكروويف لدعم نظامهما الغذائي، فيفكّ والدا أمي الطعام المُجمد كرفيقي سكن سعيدين بمنزل في الطابق الأرضي من عمارة تسكنها كل العائلة.

على مدار سنوات استخدما التوستر، والفرن الكهربائي. لكّن الميكرويف حلّ محل السابقين وكهّنهما؛ فلفت بكيزة سلكي التوصيل الكهربي حولهما، وحفظتهما بخزانة أسفل المكتبة الكبيرة الواقفة كجدار بمنطقة الاستقبال.

يكفيهما فائض طبيخ أمي أو خالتي، يجمدا ما ورد إليهما من البيتين، ثم يفكّ الواحد منهما وجبته. ليأكلا منفردين.

وعِيت عليهما يسكنان غرفتين، وأبدًا لم أجد إجابة مقنعة، إلا أنهما ارتاحا هكذا؛ يأكل كل منهما في غرفته أمام تلفزيونه، بكيزة تفضّل المسلسلات المصرية، وشفيع يهوى تسجيل الأفلام الأجنبية، والمسرحيات الكوميدية.

لكل منهما أسلوب حياة. هو يسهر يصلي ويكتب ثم ينام بعد أن يلقي خطبة ما بعد الفجر في مسجد بالحي الذي يسكنه؛ المساحة في الهرم، وهي تصحو مبكرًا تحضر الجرائد، ثم تفتح الصيدلية الملحقة بالعمارة.

تشرف جدتي على الوردية الأولى، أما الثانية فمسؤولية أمي؛ مديرة الصيدلية، بينما يشرف هو على الثالثة.

في الميكرويف يضع شفيع الوجبة. يسيل سطح الدِمعة المتجمد، فيتمدد اللحم ويتحرك كقارب في بحر جزره من البطاطس.

صيف 2004، بعد لقاء قصير للغاية مع جمال الغيطاني رئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب» التاريخي، يُكلفني بإجراء مكالمات بعدد من الأدباء لمعرفة الجديد الذي يكتبونه. ما كان يسمّى بـ «الأخبار الشخصية».

أحكي لجدي عن مهمة العمل الأولى؛ مُطلعًا إياه على الورقة المدوِّن عليها أسماء كُتّاب في ورقة دشت، مصحوبة بأرقام التليفونات، يحدثنّي عن بعضهم، ثم أتركه صاعدًا لشقتنا بالدور الأول لأبدأ الشغل، وهو يذهب للمسجد الصغير المجاور للبيت.

أسأل خيري شلبي عن جديده، فلما عرف أنني متدرب جديد قرر أن يلعب قائلًا: «جمال [الغيطاني] لسه ماشي من عندي.. شايفه ماشي في الشارع، شايف دماغه بتبعد.. بتبعد».

يؤم المصلين ويقرأ من سورة «الواقعة» في الركعة الثانية من المغرب: «فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم»، ثم يطيل السجود كثيرًا، فيتوجس المصلون. يترك أحدهم الصلاة مقتربًا من الإمام، فيعرف أنه مات.

بدلًا من متابعة المكالمات يرن التليفون، ليصلني خبر وفاة أديب لا يعرفه أحد.

فجأة أصير داخل غرفته مع عدد من المشايخ الذين يصبون الماء صبًا. يحمل أحدهم قارورة زجاجية صغيرة ويرفعها لأعلى بشكل دعائي قائلًا: «روح العود أحبّ الروائح للحبيب المصطفى»، ثم يصبها داخل جردل الماء الذي يغسل به جثمان جدي الموضوع فوق طاولة الكتابة والطعام.

تغيّر كل شيء بالغرفة التي شهدت جلساتنا؛ نُزعت السجاجيد، رُفعت المقاعد، حُرك السرير لينزوي جوار أحد الجدران، وُضعت خزانة مذكراته وخطبه تجاه الحائط، فلم يرَ أحد ما بها.. هكذا يغادر الأديب الذي لا يعرفه أحد الحياة.

صباح يوم وفاته، ظننا -أنا وجدي- أن عملي كصحفي ثقافي سيجعل فرص النشر ممكنة.. هكذا تورطتُ في الأدب وحدي، بعدما تركني شريكي. صار شفيع شبحًا في رأسي بينما أخطو نحو الأدب ثم أتركه، أقلب في تركة شريكي الميت، متأملًا ما خط، وما أكمل، وما نبذ.

لم يخاطب جدي أمي إلا باسم مستوحى من روايته الوحيدة المنشورة، فيدلل دينا بجلجل.

في الرواية تفسّر جليلة أصل وفصل الاسم «هو اسم الجواد الجامح الذي كان يراه يركض في عيني.. اسم الغلام الأرعن الذي لا يكف عن العبث وهو يتوثب على صدري كما كان يقول حملي». بعد تردد، تقرر أن تكون جلجل وجليلة معًا، «أمنح جلجل لحبيبي حلمي وأحتفظ بجليلة للرجل الذي تزوجها».

يحتمل أن يرى شفيع في دينا بعضًا من جموح جلجل. تخيّل الشخصية وقد عادت إليه حتى يربيها من جديد -مجازًا أو دعابة- بعدما أفلتت من سيطرته حينما نُشرت في كتاب.

تحكي بكيزة عن أدب شفيع وروايته، لكنها تضع نفسها في قلب الأحداث، وتجعله هامشيًا في الحكاية.

تبدو متحمسة وهي تروي بعد تجاوزها الثمانين ما جرى في ثلاثينيات عُمرها، تتحوّل الوقائع إلى أساطير ممتعة، ويتسع دورها في الحكايات.

يفعل الحنين لزمن مضى أفعاله تحكي بكيزة صانعة خلاصة درامية لحياتها. تعتبر أن زوجها أهم كُتّاب الستينيات، وأبرز رجال الدولة، وكذلك أنبغ عقول الجمهورية في مجال التدريس الجامعي يمكن تخيّل ذلك بجملة مبالغة تحب تكرارها دائمًا: «عميد ثلاث كليات ورئيس جامعة وعضو لجنة بـ تحكم البلد».

لم تُنشر أول رواية إلا بعد تدخل بكيزة؛ عُطّل صدورها في منتصف الستينيات، بعد أن اُتهم الكاتب بسرقة الفكرة من «بنت السلطان» لإحسان عبد القدوس، وذلك بعد تقديم شكوى تشير إلى تطابق العنوانين، تدافع جدتي عن أصالة رواية شفيع، وهي تحكي -الآن- ما جرى في الماضي.

تحكي الرواية عن فتحية -وهو من أسماء تدليل جدتي- طالبة الثانوية العامة بالدقهلية، التي تريد الالتحاق بكلية الطب دون رغبة والدها الذي يصبح سلطانًا -وليس عربجيًا- حينما يتعاطى الأفيون -لم يسمح

والد جدتي لها بدخول الجامعة- إلا أن مصير فتحية يتغيّر مع ظهور أستاذ العلوم في جامعة القاهرة في الرواية. يتطوع الأكاديمي المتحدر من قرية بالدقهلية بتحمل نفقات تعليمها مقابل توقف والدها عن تعاطي المخدر.

تزعم بكيزة أن أنيس منصور هو صاحب الاتهام. كلاهما من المنصورة ومنصور أراد ألا ينافس واحدًا مجهولًا من بلدياته، تتمسك بحكايتها رغم كثرة الكُتّاب من قرى ومدن الدقهلية الذين أذكرها بهم. لكنها تؤكد رجحان تفسيرها بمقابلتها لمنصور.

طلبت بكيزة من صديقة يعمل زوجها في مؤسسة أخبار اليوم أن يسهّل لها مهمة مقابلة الصحفي والكاتب أنيس منصور، وبعد محاولات تتمكن من زيارته في مكتبه بالمؤسسة لتنفي عن زوجها تهمة السرقة «قلت لأنيس شفيع كاتب ممتع إذا قرأت سطرًا واحدًا كتبه لن تنام قبل أن تنهي القصة كلها».

ثم نُشرت الرواية كما هي بعد تغيير العنوان، لأن إحسان نشر رواية بالعنوان نفسه في العام ذاته؛ 1965.. هكذا صدرت «الفاتحة للشيخ حسانين»، ضمن سلسلة «الكتاب الماسي»، ويحمل رقم الإيداع الخاص بها تاريخ 1965.

تحكي عن زيارتها لأنيس منصور مرة أخرى لتخبره بصدور الرواية، تقول إنه كان لطيفًا وبارك لها.

شفيع في رحلة إلى ألمانيا شرقية صحبة وفد من الاتحاد الاشتراكي واشتراكيين ألمان، وهي مرحلة ألتزم صاحب الفاتحة للشيخ حسٰنين بالصمت تجاهها.

إذا نشرت رواية في الستينيات ستصبح كاتبًا كبيرًا ما أن تحلّ التسعينيات، ويخاطبك الكُتّاب الأصغر سنًا بـ «عم». لكن كاتب «الفاتحة للشيخ حسنين» لم يُلحق بالجيل اﻷبرز في الحياة الثقافية، بل لم يكن معروفًا لأحد. فهو أراد أن يتفرغ للنشاط السياسي في تنظيم الأدب ضمن الاتحاد الاشتراكي تاركًا الأدب. ولم أجد ما يُخبر بقيامه بدور تنظيمي، ربما لأنه ترك العمل السياسي مع موت جمال عبد الناصر فى 1970.

في شيخوخته، يصمت شفيع إزاء هذه التجربة.

ضمن «الفاتحة للشيخ حسانين» رسم للفنان جمال قطب (1930-2016) رجلًا يقف أمام عربة يجرها حصان. وفي ملامح الرجل أرى بورتريهًا للمؤلف داخل كتابه الوحيد.

يحتل الرسم صفحة كاملة، وفيه يرتدي الرجل قميصًا وبنطلونًا. شعره قصير، مع شارب خفيف يعلو شفتيه، بينما الشمس تتأهب للمغيب وراء شجرة بلا أوراق.

الرسام يريد أن يقدم رهانًا -ربما لم ينتبه له أحد؛ هل سيتجاوز شفيع شخصية بطل الرواية أم سيظل حبيسًا داخل «الفاتحة»؟

في خزانة المكتبة، عثرتُ على نشرة مطبوعة تشير إلى ندوة لمناقشة مسرحية «خمسة وسادسهم» من تأليفه في فبراير 1968، والتي قُدمت أيضًا على مسرح الجامعة.

بعد روايته لم تُنشر إلا ترجمة شارك بها لكتاب حول علم الفطريات لمؤلفيَنْ وهما الكسو بولس وكونستانتين جون (دار المعرفة 1968).

الستينيات عنده تختلف عن الزمن الذي قرأتُ عنه. يسرح كثيرًا عندما أسأله عن هذا الزمن، يبتسم، ثم يحكى عن لقاء جمعه بأنور السادات الذي أراد ضمّه إلى التنظيم الطليعي. النشاط السري الذي يقوده النظام بطريقة مماثلة لعمل التنظيمات السياسية المعارضة؛ كل عضو لا يعرف إلا مجموعته، ويكتب التقارير عن المحيطين به. يجتمعون ليلًا في قاعة بجامعة القاهرة لممارسة نشاطهم السري الداعم لسياسات النظام. زعم جدي، مصدر الرواية الوحيد، بأنه رفض الانضمام.

رأيتُه في صورٍ ضمن كوكبة من أعضاء الاتحاد الاشتراكي في رحلة لألمانيا الشرقية؛ ألمح في إحداها القيادي الناصري ضياء الدين داود، والوزير الشهير في حكومات مبارك كمال الشاذلي. لكّن شفيعًا انسحب من المسرح السياسي مستغلًا أول فرصة للعمل في ليبيا.

تحكي جدتي، في ثمانينيات عُمرها، أن زوجها اعتبر عضويته في الاتحاد الاشتراكي مسرحية هزلية؛ أخبار موافقة الاتحاد على أي قرار تُنشر في الصحف قبل مناقشته داخل التنظيم السياسي الحاكم.

يترك المجال العام، والأدب، وكنتُ صغيرًا على فهم حالته أو توجيه الأسئلة تسهل فهمي لزمنه الذي ولى.

ظل يكتب؛ ضمن التركة الأدبية المخبأة كراسات صغيرة قصص وروايات أغلبها مادة خام، دون أن تُحرر، أو تُؤرخ.

في دفتر محاضرات كُتب بخطه الرقعة الجميل بالرصاص ما يُعتبر مدخل قصة. قُطعت صفحات من الدفتر، لكن المكتوب 27 فقط، وقد رُقّمت ما يعني أن ما قُطع أُعيدت كتابته ورضا الكاتب عنه مبقيًا إياه، لكنه لم يكمل الكتابة، التي لم تُؤرخ، وحُددت كـ «فصل أول»، ولم يُثنى.

تدور الأحداث في قرية سمّاها الكاتب «الرخاوية»؛ يعود المهندس سامي رضوان إلى مسقط رأسه بعد غياب إلى قريته في «العهد الجديد». هو ناشط سابق، شارك في مظاهرات 1946 ضد الاحتلال البريطاني عندما فُتح جسر عباس وغرق الطلاب في النيل.

في الفصل الأول يتوجه المهندس إلى مقر الاتحاد الاشتراكي. يظنه أعضاء التنظيم السياسي الأوحد مفتشًا، فيتحدثون بحساب ثم يعرضون عليه خطط تطوير القرية والتي تشمل تأسيس دار حضانة، لكنهم ما أن يخبرهم المهندس أنه ليس مفتشًا، فيبدأون في محاكمته:

[أحد أعضاء الاتحاد الاشتراكي بالقرية متحدثًا عن المهندس سامي رضوان]

– أنه خرج من هنا كأفضل ما يكون المواطن الصالح منذ خمس عشرة عامًا [هكذا في الأصل].. هل تذكر.. هل تذكر حديثنا الأخير هنا قبل حريق 26 يناير الذي حدث في القاهرة بأيام؟

– [سامي:] أجل أذكره ولهذا جئت أنني منذ عودتي [فقرة مشطوبة] من الخارج أشعر بأني أحمل جواز سفر للإقامة في مصر! كل معالم الحياة تغيّرت.. الأماكن.. الناس.. المجتمع.. نظام الحكم.. وحاولتُ جاهدًا أن أسترد شعوري بأني فرد في هذا البلد مواطن صالح، ولكني لم أستطع.. وعلى الرغم مني وجدت نفسي أعيش في عزلة عن الأحداث.. المكان الوحيد الذي أشعر فيه بأني فرد من المجموع هو ملعب الكرة! كرة القدم! وصحيح أن اسم النادي الذي كنت أشجعه قبل السفر يحمل الآن اسمًا آخر، وانتقل إلى مكان آخر.. ولكني تآلفتُ الاسم الجديد.. ولا تتصور مدى سعادتي عندما يهتف الجمهور زامالك[هكذا في الأصل للتعبير عن الهتاف] بالطريقة التي ينطقونها بها وأرددها معهم.. وأشعر بأني فرد منهم!

– [ عيسى عضو آخر بالاتحاد:] هذا غريب جدًا. كيف تتمسك بقوميتك للكرة، وتجد صعوبة في أن تسترد قوميتك الوطنية أنت انعزالي! هذه هي مشكلتك! إن كل الأبواب مفتوحة أمامك تمامًا مثل أبواب ملعب الكرة.. والشعارات على أفواه الجميع.. ألست تؤمن بها[؟]

– بمن؟ بمصر؟ بالثورة؟ بالطبع!

– [عيسى:] إذا ما الذي يمنعك من أن تردد الشعارات مع كل المواطنين![؟]

– [هكذا ينتهي النص الذي لم يٌكتب منه إلا فصلًا واحدًا].

الستينيات قبل الهزيمة، داخل ماسبيرو.

يبحث مخرج عن رواية يحولها لمسلسل فتُرشح له رواية كتبها أحد أعضاء الاتحاد الاشتراكي، يتحمس لها ويُكلف كاتب سيناريو بمهمة أن تصبح فاتحة شفيع مسلسلًا.

تحكي بكيزة عن مقابلتها لكاتب السيناريو في ماسبيرو وتدعوه إلى البيت، وتقدّمه لأطفالها واصفة إياه بالرجل الذي سيجعل رواية أبيهم مسلسلًا يُعرض في التلفزيون، فيهبّون سعداء.

تتغزل في وصف مائدة الطعام التي أعدتها على شرف تحوّل الرواية المحتمل لمسلسل؛ دجاجة محشوة بالفريك، وأرز بالشعرية، وثلاثة أصناف من الخضار، ضمنها بامية تعوم في دمعتها قطعٌ من اللحم. كما قلَت سمكًا بلطيًا الذي يحضره شفيع من المنصورة، لأن أسماك القاهرة مجلدة.

تحكي عن الوليمة بينما تمسك ملعقة تنحت بها اللبن المثلج في صحن أمامها.

ترفض استخدام طقم أسنان، بعدما فقدت أغلب أسنانها، فحُصرت وجباتها بين تنويعات مرتبطة باللبن؛ مرة بعد أن يتجمد اللبن فيصبح حلوى مثلجة أو تصفيه فيصير ما في المصفاة جبنًا فتتناوله بالخبز، أو تتركه ليتبكتر وتأكله كزبادي.

تيأس بكيزة من نحت اللبن المثلج، فتضعه في الميكرويف، ثم تحكي عن عرض كاتب السيناريو عليها أن تلعب دورًا في المشروع المرتقب، مبررًا ذلك بإن وجهها «فوتوجينِك»، وهو ما يؤكده المخرج الكبير الذي تنسب إليه مشروع إخراج المسلسل.

أتخيّل بكيزة وقد صارت ممثلة؛ تصادق زيزي مصطفى (1943-2008) التي كانت ملء السمع والأبصار لدورها في مسلسل من إخراج نور الدمرداش (1925-1994) في الستينيات.

تصبح نجمة اسمها الفني زيزي أيضًا متبوعًا بأي اسم آخر. وتجلس تدخن في الاستوديو تقرأ السيناريو المُستوحى من رواية زوجها.

حتمًا كل شيء كان سيتغيّر في بيت العائلة إذا مثّلت بكيزة.

لكن كاتب السيناريو يصير درويشًا بعد تأثره بكاتب الرواية، مدعيًا حرمانية العمل في الوسط الفني.. هكذا يتعطّل المشروع بالكامل، تحكي بكيزة.

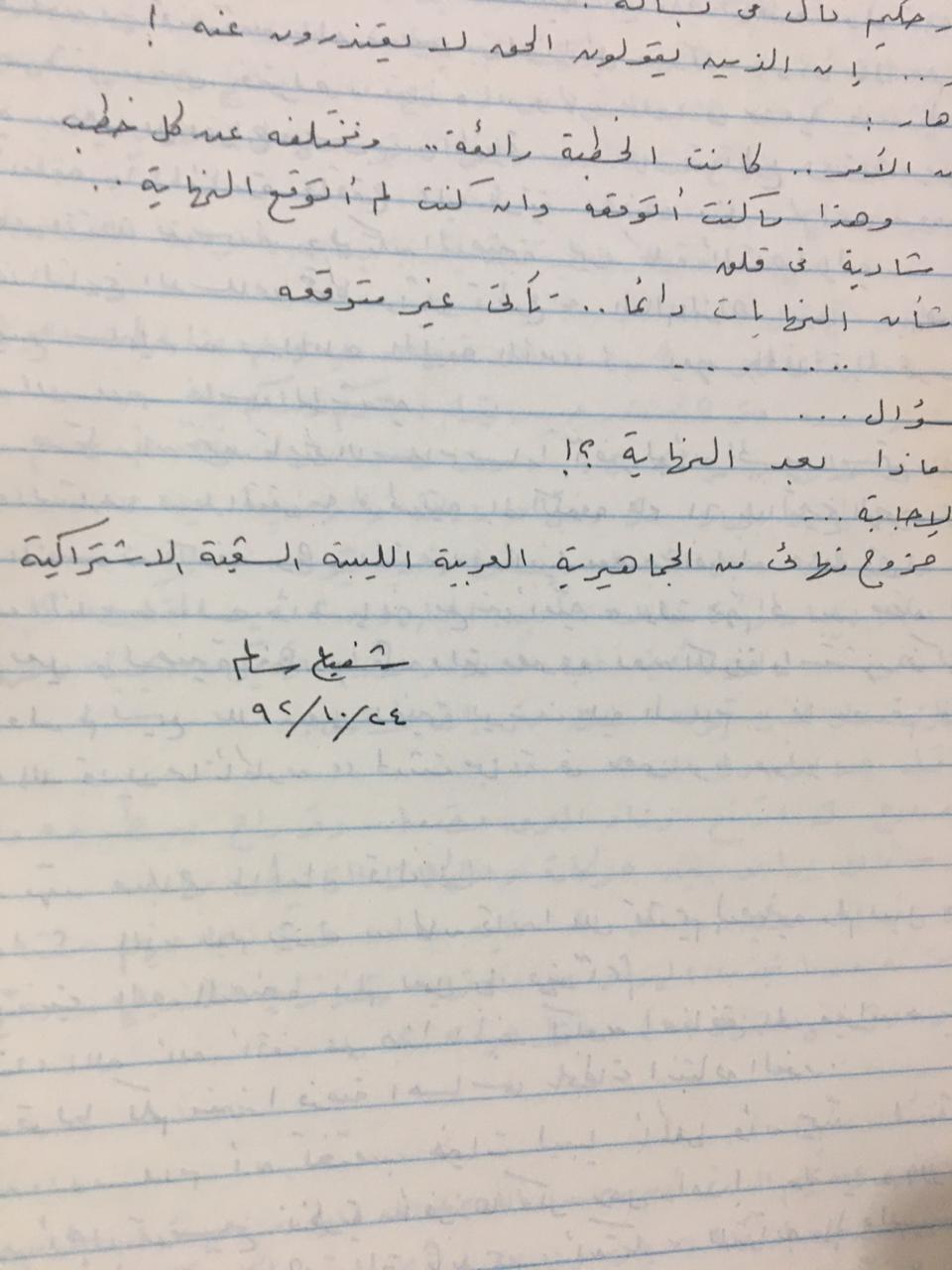

خطوط القسم الأول من الرواية المكتوب في ليبيا، ويظهر توقيع المؤلف في آخر صفحات هذا القسم

تتغير شؤونه؛ يتحمس للأفكار الشيوعية، وفوضوية أحمد حسين الفاشية، والاشتراكية كما قدّمها سلامة موسى ثم يؤمن بما مارسته الجمهورية الوليدة بعد 1952، سيتحدث في روايته الصادرة عام 1965 عن زمن الرجل العادي، وليس الإقطاعي، مشيدًا بما ناله هذا الرجل العادي من مزايا. ثم يصير شفيع عضوًا بالاتحاد الاشتراكي.

كان مأخوذًا بشخصية جمال عبد الناصر.. هكذا تفسّر جلجل، بعد 15 عامًا من رحيل والدها، سر انضمامه للتنظيم السياسي الأوحد في الستينيات.

في أوائل السبعينيات، يقرأ ويدوّن يومياته، وبخلاف علم النبات يدرّس لطلابه في جامعة بنغازي موجز تاريخ الحضارة الإسلامية والكتاب الأخضر الذي يدعي تقديم نظرية سياسية والتي رضخت ليبيا لها مثلما امتثلت مصر للميثاق الوطني، فكان جدي كالمستجير من الرمضاء بالنار.

عُلقت عبارات من الكتاب الأخضر على اللافتات سواء كانت لمطعم أو فندق، مثل: «شركاء لا أجراء»، أو «من ليبيا يأتي الجديد».

في اجتماع هيئات تدريس جامعة بنغازي مع الأخ العقيد تركهم الأخير للصلاة فقام خلفه ليكون معمر القذافي إمام شفيع.

في ليبيا أيضًا، بدأ كتابة الرواية التي سيسعى لنشرها بخلاف أدبه النبيذ.

رجل لم يلمس الإنترنت، ولم يحمل موبايلًا. هاوٍ يسجل الأفلام الأمريكية والبريطانية والمسرحيات المصرية. دائمًا يدوِّن الأفكار والخواطر. وجدتُ روايات الجيب باللغة الإنجليزية في مكتبته، ولم أجد -أبدًا- أدب عربي معاصر. تنحصر الكتب بين عيون الأدب العربي والفتوحات المكية وأطلس تاريخ العالم الإسلامي.

يمثّل الأدب المعاصر روايته الوحيدة المنشورة؛ «الفاتحة للشيخ حسٰنين». ومسودات الخزانة التي هجرها، إلا واحدة.

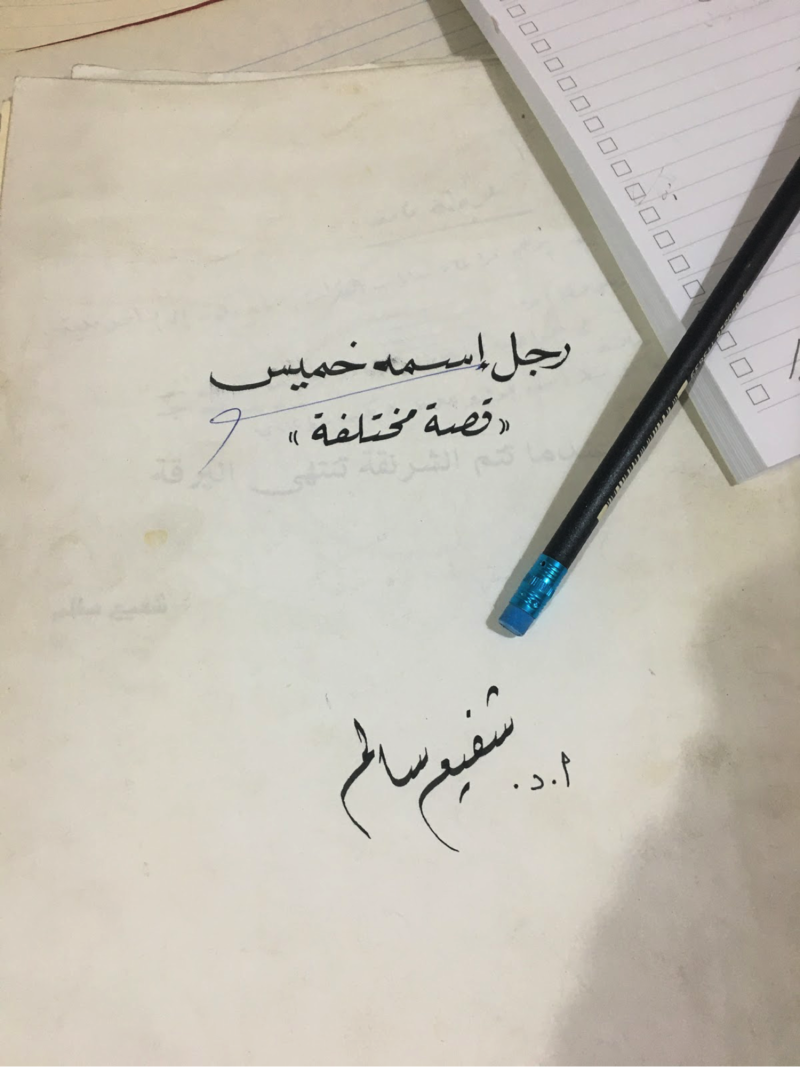

حينما حلّت أزمة الصفر، أقرأ «رجل اسمه خميس» للمرة الأولى.

في ضجة مشاهدة حفل جان ميشيل جار قريبًا عند سفح الأهرامات.

كنتُ في السادسة عشر، أجد أمامي جملة «قصة مختلفة» أسفل عنوان الرواية المكونة من ثلاثة أجزاء، ثم مفتتح: «حينما تكتمل الشرنقة تموت اليرقة».

البطل يلقي التحية على شجرة في ميدان اسمه «ميدان الشجرة» في مدينة ليبية. وُلد مثل جدي بقرية صغيرة في محافظة الدقهلية، وانتظم في عضوية الاتحاد الاشتراكي، وغادر البلاد خاسرًا، وهاربًا من عالم السياسة وأكاذيبه أيضًا.

أتصوّر أنه أعاد حكي حياته عبر رجل صوفي متسامح مع خسائره، فَقَدَ إصبعًا من يد دون أن يُخبر القارئ عن الحادث الذي تسبب في ذلك. الحادث الغامض يوحي بأن الرجل مُتخيّل، وليس مُعبّرًا عن الكاتب.

حينما حُلت أزمة الصفر، أجلس مرتبكًا أمامه متحدثًا عن الرواية، محاولًا إقناعه أني فهمتُ، متحمسًا لنشرها، فيخبرني أن ذلك مشروطٌ بالوضع السياسي، ثم يحدّثني عن محاولة جدتي لنشر الرواية:

يُحكى أن بكيزة قدّمت الرواية لجارٍ يعمل بمؤسسة صحفية مملوكة للدولة لنشرها، لكنه اعتذر عن عدم نشرها بسبب ما جاء بها من كلام عن أنور السادات وحسني مبارك ومعمر القذافي كذلك.. هكذا صار جدي يمثّل الأديب الذي هزّ الستينيات ومُنعت روايته في التسعينيات، ليتعاظم تأثيره عليّ.

جدي وأدبه شكلا جانبًا كبيرًا من علاقتي بفهم العالَم، لكن الرواية تمثّل سيرة عزيز رحل، أراه فيها، وألمح شخصيته تطل عليّ من حياة الأستاذ الجامعي الذي يعيش في منفاه الليبي تاركًا مصر وقريته المنسوبة للدقهلية. سمّى شفيع القرية أم الجراد، ما يعني أن المكان أُكل أخضره، وملاحقة السلطات لكل ما هو أخضر، طاردةً إياه من البلاد، وهي رمزية لا يصنعها إلا أستاذ علم نبات. توجهتُ بكل نص كتبته إلى غرفته، أقرأ بينما يأكل هو وجبته الوحيدة المطبوخة.

كل نص قربان يقدم في صومعة جدي التي تتراص بها مكتبة شرائط الفيديو، وأخرى للكراسات وتضم مؤلفاته، وأوراق مربعة صغيرة يكتب عليها رؤوس أقلام لموضوع الخطبة.

أقرأ نصًا، بعد دقائق يطلب مني المعاودة، ثم كتم صوت «هالو شلبي».

في الإعادة، يسرح في المشاهد التي يحفظها، وأتجاهل انشغاله، مركزًا على رفع صوتي ساردًا الحكي الغريب الذي كتبته.

أتذكر بعضًا من أجواء الحكاية:

اُستدعى كل رجال الحارة لحرب طويلة، إلا جزار [كتبتُها قصّاب] يقع دكانه على ناصية الحارة لكبر سنه. تتحوّل عمليات البيع لغزل وإغواء، السيدات ضجت بغياب الرجال وصار الجزار يتودد إليهن. يبقى أن أشير إلى سذاجة بناء الحكاية، وإلى تأثرها أيضًا بكتابات محمد حافظ رجب صاحب «مخلوقات البراد المغلي»؛ فكان الجنس غرائبيًا.

في كيس حريري تحتفظ الواحدة بعضو تناسلي ذكري يخص زوجًا أو حبيبًا [بحسب ما أتذكره من القصة، فإن الرجال الغائبين عن الحارة يعيشون بلا أعضاء تناسلية].

تطلب كل واحدة من الجزار أن يستخدم العضو الخاص قبل أن ينام معها، ينزع قضيبه وخصيتيه ويضع محلهم ما تناوله إياه السيدة مستسلمًا، فيبدل الجزار ألعاب جنسية حيّة منسوبة للغائبين بأعضائه الجنسية.

تختتم الحكاية بمغادرة الرجل الحارة بعدما أرهقه القيام بدور كل الرجال الغائبين.

بعد الختام أجده يتابع المسرحية، فينتبه لي مرددًا النصيحة إياها ثم يصمت مفكرًا:

كتبتُ نصوصًا كثيرة -سوف أمحوها فيما بعد- تدور حول ثيمة اثنين من جيلين مختلفين، راصدًا العلاقة بينهما. في مرة قصة عن كاتبين، وفي أخرى نحاتيْن، أو رساميْن؛ كل نص بطلاه جدي وأنا، دون ذكر لاسمينا لأنني كنتُ أميل للرمز والغموض في هذه الفترة.

من عشرتنا معًا، عرفتُ كيف تأكل المكتبات البيوت، وخبرتُ دفن الأحلام في المكتبات، وعلمت أن الأدب يُترك لصالح شؤون أخرى، ويفقد الكثير من فنياته لصالحها كذلك.

حيرة شفيع مع العناوين تتجلى هنا

تقدّم لي بكيزة نسخة مبكرة من الرواية؛ تمت في 1992، بطلها ليس خميسًا، وتقع في قسمين، تختلف كثيرًا عن الرواية التي أوصاني شفيع بنشرها. هناك فجوة، ولم أفهم ما جرى إلا عندما عثرت ضمن مسودة خطاب فلسفي «خريطة الكنز».

يتبيّن لي أن النسخة التي قرأتها في أزمة الصفر، كانت إعادة كتابة لما قدمته لي بكيزة في 2018.

تعجبني مسودة الصفر التي تتسم بنَفس مختلف وأسلوب رشيق وممتع في بساطة فنية، وحجم أصغر، في قسمين فقط. لكن يبدو أن شفيع قرر بعد 1992 أن يربّى الشخصيات مجددًا، مضيفًا القسم الثالث الذي تضمن كتيبًا عن شعائر الحج، يدّل المسلم على طُرق تغيير حياته إذا سافر إلى المدينة المنورة تحديدًا. بالفعل تغيّرت كافة الشخوص في هذا القسم بالفعل، بل دُفن أحدهم في البقيع، بالقرب من الرسول وصحابته.

بين المسودتين تغيرات كثيرة، يتغيّر النص ليشبه صورة كاتبه كأنه أمام أدبه مثل دوريان جراي أمام صورته. يربّي الكاتب نصه كلما تغيّر هو، يتعامل مع شخصياته كعينات في مختبر، يقوّمها كما يراجع العبد نفسه مجددًا توبته. يربّي شخصيات الرواية كعباد مخلصين، مدة قاربت على العشرين عامًا، مروضًا الأدب.

أتخيّل شفيعًا، أستاذ النبات، يضع روايته مثل فراشة في الشرنقة مجددًا، مشككًا في يقينه بأن أطوارها قد اكتملت.

«رواية طويلة؛ 231 صفحة من القطع الكبير مقسمة إلى ثلاثة أقسام.

تجري أحداثها في بنغازي، وفي المنصورة، وفي السعودية. وتعطي صورة واقعية للحياة في ليبيا، وما أحدثته فيها ثورة الفاتح [1969 بقيادة العقيد معمر القذافي] من تغيير ترويه القصة في أمانة تاريخية. [لاحظ الوصف].

وخميس شخصية مختلفة، اختار لنفسه دورًا مختلفًا يؤثر فيه على الآخرين، ويجعل لكل منهم حياة أفضل، بينما تخلو حياته الشخصية من الحياة العائلية، نشأ في بيئة ريفية في قرية بالقرب من المنصورة. أبوه يبيع في الأسواق وأمه فرانة. وليس له إخوة، أو أقارب، أو أولاد.

وبدأ من موظف بدبلوم المدارس الصناعية ليحصل على درجة الدكتوراه، ويصبح محاضرًا بكلية الهندسة جامعة عين شمس. وكان واحدًا من سبعة من أبناء القرية اشتركوا جميعًا في حب الفتاة الوحيدة في القرية التي أكملت تعليمها في مدينة المنصورة.. ولم يتزوجها أحد منهم.

ولاقى كل منهم مصيرًا مختلفًا ذكرته القصة، وكان لكل منهم اتجاهه؛ فمنهم مَن انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم مَن اعتنق الماركسية، ومنهم مَن برز في الاتحاد الاشتراكي حتى أصبح عضوًا بالمؤتمر القومي الأول في عهد [جمال] عبد الناصر، وهو خميس بطل الرواية.

وفي بنغازي، حيث عاش خميس بعد أن فشل في زواجه كانت له مجموعة من العلاقات الإنسانية، من بينها علاقة مع فتاة ليبية الأب، [و] مصرية الأم، ويصوّرها القسم الأول من القصة في قالب رومانسي وإنساني. ونكتشف الجوانب المتعددة في حياة الدكتور خميس من خلال صراع الفتاة الليبية، وابن عمها الذي يريد الزواج منها، وهو من اللجان الثورية التي تبشَر بفكر القذافي. ثم يضطر خميس إلى مغادرة بنغازي، والعودة إلى قريته، وفيها يعمل على تطوير الحياة في القرية.

ويعمل في كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وتتصل حياته بأسرة الفتاة التي أحبها مع رواد القرية، وتزوجت من أحد أثرياء المنصورة.

ويفرض شخصيته على الحياة الجامعية، ويكون له نشاطًا سياسيًا مضادًا للرئيس [محمد أنور] السادات، ويؤلف مسرحية لتمثلها الكلية، تعرضها القصة».

من مسودة «الناس والأشياء»، وهو كتاب فلسفي بحسب تصنيف جدي

لا «الخطة» أو الكتاب الفلسفي حملا تاريخًا

أخيرًا عنوان

يتقاعد في الثمانينيات، يتلقى الحفيد وراء الحفيد، ينسلخ إلى طور جديد من قاص وروائي وكاتب مسرحي وعضو الاتحاد الاشتراكي وأستاذ علم النبات إلى متصوف وصيدلي وخطيب صلاة الجمعة.

عادة يلجأ الناس للصيدلية بدلًا من العيادة.

يظن مَن يلّم بمعرفة علم الدواء أنه يسيطر على الإنسان؛ يتحكم فيه حال مرضه، ويخبره بما فعله كأنه على كرسيّ الاعتراف.. هكذا يُنهى المريض عن تكرار فعل. يعرف الصيدلي أيضًا ما يجب أن يقوم به المريض حتى يُشفى. هنا هو يأمر المريض الذي يلبي فيكون الصيدلي الآمر الناهي.

لكن سيطرة الخطيب تشمل الحياة كلها، وليس حالات المرض فحسب؛ إذا قرر مؤمنٌ أن يمتثل أمام خطيب فقد صار تابعًا.

سطوة الخطيب تفوق سلطة الصيدلي وإمتاع الأديب؛ تمثّل الخطابة يقينًا لا تثريب فيه مقابل المتعة المحتملة للأدب، أو الشفاء الذي يعتمد على دقة تشخيص الحالة.

شفيع لم يعد حائرًا، بل إن الخطيب يطغى على الأديب وبقية الأطوار.

يركز على الحوار، معظم الأفكار تقدّم بالكلام. الشخصيات حيوانات ثرثارة، تنطق وتفكر، موردة آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم فلاسفة.

يتكرر في أدبياته الحوارية ظهور شكاوى للإناث من الرجل الشرقي بشكل عام، ثم يتحدث رجل فيشنّ هجومًا على الثقافة الشرقية ويكون هذا الرجل -دائمًا- بطل العمل الذي يغيّر ما في نفوس الناس، ساعيًا لجعل العالم أفضل.

يتوالد الكلام جملًا فلسفية غامضة، ملآنة بالاقتباسات دون أن يغفل الكاتب ذكر أصحابها في المتن.

يسحرني أن التطور العاطفي في الغالب لا يتطور إلى جنس.

في روايته المنشورة في عامه التاسع والثلاثين، لا يُدين جليلة ولا حلمي، وعلاقتهما، بل يقدّمها دون أحكام أخلاقية.

لكنه يمرّ بتحولات وأطوار تبدو جلية كلما تقدم في العُمر.

في مخطوط رواية غير مكتملة، تتوقف الكتابة بعد سبعة فصول، يرسم شفيع رقم ثمانية ثم يظلله، ولا يكتب أي حرف أسفله.

في الصفحات السابقة تقبّل سيدة متزوجة رجلًا قابلته على متن سفينة، لكنه يبدأ في وصف المرأة بـ «زوجة إسماعيل»، بدلًا من كتابة اسمها. فيبدو حائرًا بين الإقدام بها في العلاقة والتراجع عن جعل «زوجة إسماعيل» جلجل جديدة.

فيظل رقم ثمانية دليلًا على حيرة عطّلت الأديب الذي تجاوز الخمسين.

في الرواية، بمسودتيها، ألمحُ قصة ارتباك كاتب أمام الأدب، فتحوّل لهاوٍ يربّي حيوانات مُتخيَّلة يأمرها بالتحلي بالدين والأدب.

الرواية، في صورتها الأخيرة، هي النص الوحيد الصالح وفق معايير تربيته الصرامة، أما الباقي فهو الأدب النبيذ.. هكذا تعلمتُ كيف أهرب مما كتبتُه صغيرًا. لكن ذلك لم يمنع أن تُفلت مني الأولى -مثلما نُشرت أولاه- هكذا نُشرت «ليسبو» بعد وفاة جدي بنحو أربع سنوات، ظانًا أنني بدأتُ في الإفلات من سطوة الأديب الذي لا يعرفه أحد. لكن الرواية تتمحور حول شخصية مستوحاة من شفيع سالم، جاعلًا منه والد الراوي، في إشارة رمزية -لم ينتبه لها أحد غيري ربما. لم تتطوّر لرصد عميق للحكاية المركزية. قدمت الشخصية مُحاطة بطيف من الغموض، مع الانغماس في كتابة المشاهد الجنسية بشكل يجنح للمبالغة، وأجده باعثًا على الضحك الآن.

استعيد مشهد وقوفنا إلى الميكرويف، يكلفني جدي، قبل صُفارة انتهاء فك التجميد، بتخليده أدبيًا بعد رحيل مبارك أو القذافي الّلذين ظن أن مكوثهما في الحكم سيستمر طويلًا بعد نهاية أجله.. هكذا سعيتُ لدراسة الصحافة والتقرب من عالم الأدب أملًا في نشر أدبه وأدبي أيضًا.

في 2011 رحل مبارك وقُتل القذافي، صار النشر ممكنا، لكن يتبيّن أن الشرط لم يكن العائق الوحيد.

دون وعي مني حاذيتُ حذوه؛ وسرتُ بلا إرادة في فلكه. حين نشرتُ كتابي، لم أكرر ذلك، بل طفقتُ أكتب، ثم محوتُ كل المسودات، مقلّلًا فُرص النشر قدر الإمكان، أو متعاملًا مع ما أكتب كمادة خام تحتاج لتحرير. التحرير أبدي؛ أدقق وأراجع، أتهّرب من النشر. مربّيًا حيواناتي المُتخيَّلة، طامسًا إياها معيدًا تشكيلها من جديد، ماحيًا آثارها في كثير من الأحيان.

في حال بدأتُ المراجعة محوتُ النص، ثم كتبته من جديد، حرصًا مني ألا أترك مخطوطات. هُنا بدأت الكتابة ومحوت النص أكثر من مرة، ثم أسست مجموعة تضمّ جدتي، وأمي على تطبيق «واتس آب»، أرسل عبرها ما أكتبه عن الأدب الذي ربّيت عليه ببيت العائلة الذي تركته في 2010.

كلما أوغلت في الكتابة يتبخر ثقل تنفيذ الوصية، وعيتُ بكتابتي حكاية تخصني. تعاظم غضب جلجل تجاه المكتوب، لكنها في مرات تتأثر، فنصير في ود ووئام، ثم نختلف حول بقية المكتوب. تنفي وقائع، وتهددني برفع دعوى قضائية بسبب ما أكتبه، ثم تهدأ ويعود الود، وتشرح من جديد:

«الرواية مستوحاة من حياة محسن». ثم تشرح أنه رجل قابله أبوها في ليبيا بالفعل، والرواية مستوحاة من حكايته، وليست سيرة ذاتية كما تشير في رسائل الـ «الواتس آب»، تقول جازمة.

أحرّر النص بلا كلل، وذلك دون أن تتوقف تعليقات جلجل عما أكتب حول سيرة الأدب. ثم ترسل لي مسودات جديدة؛ مرة ثلاثية روائية غير مكتملة، أو خواطر لم تؤرخ، أو قصة كُتبت بالقلم الرصاص وصارت مع الزمن مثل الكتابة بالحبر السري.

نتبادل التعليقات حول المسودات الجديدة؛ نحلل إذا كان النص مكتملًا أم لم يكتمل. نتوقع رضاه أو سخطه على الشخصيات، ربما وجد أن إحداها لم ينضج بالشكل الكافي، ما يتطلب تحرير وتأديب.. هكذا تبنينا معًا الحيوانات المُتخيَّلة التي رّباها شفيع، ونتبادل سويًا خبراتنا الذاتية في فهم أسلوب تربيته. أرى أن علاقتنا رُممت على خلفية هوايتنا؛ أننا نكمل التربية.

هذا الأدب الذي أحسن شفيع تربيته يتطلب قراءً من المقربين. هي كتابة للخاصة، مثل الصوفية، لا حاجة لشيوعها، بل علينا إبقاء هوايتنا سرًا.

ربما نحكي سيرة أدبه للآخرين، لكن النصوص ذاتها ستظل خبيئتنا، سرّنا الذي يؤجج ذكراه فينا.

تخبرني جلجل أن بكيزة تروي فقرة جديدة في حكايتها؛ حفيد سينشر رواية جده.. هكذا تحكي ذاتها من خلال سيرة شفيع وأدبه وحفيده.

هذه هي القصة الرئيسية من مجموعة تنشر قريباً بنفس الإسم للكاتب أحمد وائل.