في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

أتلصص أحيانًا على ذاكرتي في الفيسبوك، تلصص حذر؛ الذاكرة خطر، محشوة بالسذاجة، والخيبة، والبلاهة، والمراهقة وأشياء أخرى؛ الحكمة على سبيل المثال، التي عادة ما تكون مجرد خلاصات تحاول توقيف الزمن، أو مغامرات ذهنية للهروب من زمن إلى زمن.

أسقط في فجوة زمنية. لست وحدي، إنها طبيعة سنواتي الخمسين في مصر؛ عشت أكثر من فجوة زمنية؛ مرة بسبب دخول التكنولوجيا، وأخرى بعد 25 يناير، وها نحن مع الكورونا نقف على حافة زمن تربى وتهندس بعد الحرب العالمية الثانية؛ نشعر بالخطر يشكِّل معنى الحياة والزمن.. وتهاجمنا الأسئلة في لحظة البقاء فيها لا يساوى الحركة بل الثبات والسكون والتباعد.

هذه الفجوة غير متوقعة، ليست محملة بأسى التجارب السياسية والإجتماعية، لكنها لحظة غريزة تتفاعل مع كل شيء؛ الثقافة والاجتماع والسياسة والاقتصاد والتاريخ والتكنولوجيا، تتمحور هذه التفاعلات حول موضوع: الصحة والمرض.. الحياة والموت؛ أسئلة الوجود الأولية.

ماذا يحدث في هذه الفجوات؟ هل تتخثر الأفكار القديمة.. هل تتحول إلى سوائل خفيفة متعددة الاستخدام.. أم إلى جدران صلبة نحتمي بها؟ وكيف ننظر إلى العالم؟وإلى أي حد يمكن التعامل مع الحياة بروح المقامرة ؟وكيف نتغير عندما يكون محور الزمن هو تحدي البقاء …؟ وماهي الشيخوخة والشباب مع تغير مفهوم الزمن عندما تسيطر التكنولوجيا بزمنها الجديد مع الزمن القديم القادم مع الأوبئة و الكوارث…؟

يختلف هذا عن الثورة التي تهدم وتبني؛ الوباء يبدأ وينهي.. هذا في المطلق لا في زمن يتداخل فيه الواقع الملموس والافتراضي.. الذاكرة والحاضر.. الصورة والحقيقي.. ثنائيات لم يعد لها وجود دقيق، ولا تعريفات محددة، ومن ثَم فالتغير أو المراجعة أو النظر لن يتم كما كان يحدث في ثورات وأوبئة قديمة.

عمر الشريف و إنجريد برجمان

في ذاكرة الفيسبوك وجدت كتابات عن عمر الشريف، كلها تخص لحظة غيابه.. وهو الذي بدأ نجوميته المحلية بعد عام من بداية حكم الضباط في 1952، ثم كانت الانطلاقة العالمية بعدها بتسع سنوات مع فيلم لورانس العرب.. وظل منذ هذا التاريخ رمزًا أوحد للنجاح في اختراق الحاجز بيننا وبين العالم.. بين هوليوود ونسختها الشرقية.. بين ثقافتين تنقل بينهما بخفة المتكلم بخمس لغات.. في محيط يوصف عادة بالكوزموبوليتانية..

هذه الخفة في الانتقال بين العوالم المتعددة أسهمت في صنع شخصية فريدة لا تنضوي تحت “هوية واحدة“؛ فاسمه مسلم وهو المسيحي.. ومصريته حاضرة وهو المقيم نصف عمره في باريس، والمتنقل في العمل بين القارات، المسافر الدائم والعابر للحدود، لكنه لا يبالي بكل ذلك.. ويعلن في ختام حياته “لم يكن من الممكن أن أحب امرأة غير شرقية“. هل كان هذا نوعًا من الفخر أو التعصب؟ ربما نعم.. ربما لا.. لكنه لم يفصح إلا عن سبب واحد “أنا اتعودت ألاغي المرأة الشرقية“.

هذه الكلمة “الملاغية” لفظة مصرية غالبًا لما يسمي تأدبًا ملاطفة.. أو مداعبة.. يمكنني تسميتها “اللعب مع الحبيب” وهي ثقافة كاملة يمكن من خلالها التعرف على تكوين وثقافة فرد أو مجتمع.. عمر الشريف هنا كاشف وفاضح؛ فهو خائن لثقافته بالمعني الذي لا يجعل رجولته تتطابق صورة الرجولة السائدة والمستقرة.. يُحكى أنه قال لابنه “عندما تريد تقبيل امرأة تعجبك لا تنظر في ديانتها أو جنسيتها.. فهذه أشياء تخصها.. الإيمان والمعتقد لا يخص سوى صاحبه“.

كيف أصبح عمر الشريف موديلاً للرجل المشتهى في هذه الثقافة التي يحكمها ويسيطر عليها موديل رجل آخر؟ وهل الاشتهاء شيئًا أكثر من تلك الخيانة للنماذج المسيطرة المتاحة واقعيًّا؟

….

عمر الشريف كانت ميزته أنه “شرقي” بمعنى ما.. وهذا ما جعله في مكانة مؤرقة عند ملايين المعجبين. بالنسبة لي كنت أتابع مسيرته في لحظات الفشل والنجاح.. الاشتعال والانطفاء.. لا باعتباره ممثلاً، بل أحد الموديلات الإنسانية التي تعيش كل يوم منذ تفجر وعينا على دولة “التحرر الوطني“.. كان عمر الشريف متحمسًا “للثورة.. التي كان لا بد أن تقوم لأن كان هناك فساد كبير“؛ حماسة شباب أمام جيل الأب الذي رفض “الثورة“.

لكن هذه الثورة كانت محافظة (فيما يتعلق بالفن والمجتمع والثقافة) حتى إنها فرضت على الفنانين – ضمن إجراءات تأشيرة الخروج– الحصول على تصريح وموافقة مكتب الآداب (التابع لمباحث الآداب في الشرطة)؛ وقد أزعجه الوقوف في طابور طويل للحصول على شهادة بأنه “ليس متهمًا في قضية دعارة“. كان هذا مهينًا ويعطل “شغله” لأنه سيمنعه أحيانًا من السفر والتمثيل في الخارج.. وهذا ما جعله يغيب 13 عامًا كاملة عن مصر.. ما جعله “الغريب الأبدي” الذي لا يستطيع مثل بقية نجوم العالم العودة إلى بيته وعائلته وعالمه بعد انتهاء التصوير في أي مكان في العالم.

عمر الشريف في إعلان سجائر كيم

…

دخنت سيجارة اسمها “كيم” في أول تعرفي على التدخين في الثمانينيات؛ لأن عمر الشريف يعلن عنها.. ومع ذلك لم يعبر عمر الشريف معي من مرحلة المراهقة..

ظللت أتابعه لكن عن بعد.. ولم أهتم بالكتابة عنه إلا في لحظة الجنازة.. كانت كتابتي عنه قبل ذلك عابرة، أو إشارات، لكنني وقفت أمام حضوره عندما غاب.. كتبت أولاً عن جنازته –في عمودي بيومية “التحرير“- ثم –في افتتاحيتي ليومية السفير اللبنانية؛ تأملت موت عمر الشريف في نفس توقيت موت انتحاري ينتمي إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لـ“داعش“؛ قاد سيارة مفخخة ليفجرها في وحدة عسكرية بشمال سيناء (1 يوليو 2015).

لنر ما كتبته في الفجوة الزمنية عن عمر الشريف، وبعدها تأملات أخرى بعد مشاهدتي وسماعي لأكثر من مقابلة تليفزيونية معه؛ أهمها كانت مع المذيع ريكاردو كرم (في باريس متزامنة مع مرور 50 عام على أول فيلم له؛ أي تقريبًا في 2003)، وهناك أيضًا مقابلة مع المذيعة ماتيلدا فرج الله (في أثناء تصوير المسلسل التليفزيوني الوحيد لعمر الشريف “حنين وحنان” أي تقريبًا في 2007).

عندما ماتت صباح، ودَّعها أهل بيروت بالرقص والغناء.. حوَّلوا الوداع إلى احتفال محبة لها.. لم يهتموا بإعلان موتها وحشرها في طقوس التوقير الرسمية والاجتماعية الجامدة الباهتة.. كان وداع صباح كحياتها، دفاعًا عن الجانب المرح في الحياة.. ذلك الجانب الذي يتعامل به سكان دول هذه المنطقة المرحبة بالموت في الظاهر والباحثة عن الحياة ومرحها في السر.. هذه المنطقة تتحول إلى كوكب مغلق على ذاته.

تحتل الكائنات الميتة طرقات ودروب هذه المدينة.. تراها مفتوحة الأعين.. أفواهها تلقي بالنفايات.. لكن هناك من يتعامل معها باعتبارها لغة وكلامًا.. نعم الزومبي (الكائنات الميتة التي عادت للحياة) يحتلوننا.. لهذا فإن كل شيء حي يموت.. يقضمه الزومبي.. وهذا ما رأيناه عندما مات أشهر نجوم العصر الحديث؛ عمر الشريف..

عمر.. أو ميشيل شلهوب، انشغلت أجهزة نشر النفايات التليفزيونية بسؤال عن ديانته، هو الذي اختار حياة أوسع، وهو الذي صنع أسطورته في منطقة خاصة أبعد حتى من الفن أو الموهبة الخارقة.

شهرة عمر لم تصنعها موهبة استثنائية في التمثيل، لكن الموهبة أسهمت في بناء سيرة حياة مثيرة للاهتمام. والشهرة فتحت عوالم الحياة من الولع بالملذات إلى المقامرة حتى الرمق الأخير.

المجتمع السعيد بانقطاعه عن الحياة لم ير من عمر الشريف كل هذا الانفتاح.. بل حاول بكل ما يملك من ألاعيب وحيل أن يضبطه على “مقاسه“.. لم يفكر في درس كبير مثل الفارق بين بيليه ومارادونا؛ بيليه غادر مبكرًا بأسطورته الملائكية الطيبة المتصالحة، بينما تحوَّل مارادونا إلهًا يصلي له مجانينه كل أسبوع في كنيسة باسمه.. مجانين لم يراقبوا أخلاقه وعدم اندماجه في طقس الطاعة والامتثال الاجتماعي، لم ترعبهم بدانته.. ولا هزهم فشله كمدرب.. ولا تطرفه في المنشطات.. ولا قصة هدفه الذي استعان فيه بيد الله.. كل هذا عجنته موهبة خارقة لا تفسير لاختراقها حاجز الوقت لتشرخ الزمن والواقع..

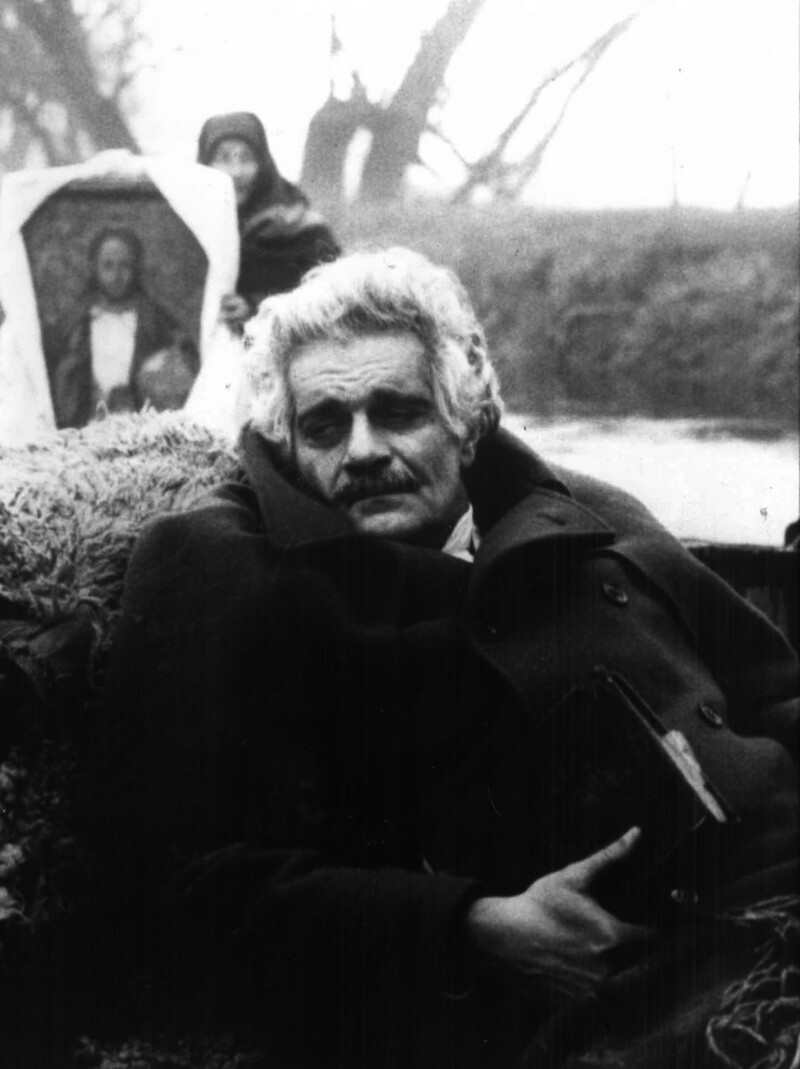

عمر الشريف في فيلم”المواطن مصري”للمخرج صلاح أبوسيف

كتبتُ مرة متمنيًا لقاء بين مارادونا ونجيب محفوظ، لا مكافأة على شجاعة محفوظ في إعلان محبته لأحمد عدوية، بينما القطيع العمومي للمثقفين يعتبرونه رمز الإسفاف. ولكن لأن مارادونا لاوعي نائم عند محفوظ.. شريك رواياته.. أو قرين تلك السبيكة التي اختار نجيب الإقامة في نصفها المنضبط كالساعة، فهو “رجل الساعة” كما أسماه الأصدقاء..

حاول القطيع العمومي تصغير عمر الشريف على مقاس أسطورة الحب مع فاتن حمامة، ليبدو في صورة رومانسية لذيذة محافظة.. (بل إن هناك من قال إنه لم يحتمل غياب فاتن.. حبيبته التي انفصل عنها منذ 40 سنة.. وعاشت حياة هادئة في بيت لم تسمع من بين جدرانه آهات الصراع بين العشق والعائلة).. كيف يمكن تصغير حياة واسعة إلى قصة من زمن الرومانتيكا باهتة الألوان؟

المتحمسون أيضًا؛ وخصوصًا من الأجيال التي عاشت تحت أسر المديوكر في عالم التمثيل، رفعوا عمر الشريف إلى مصاف الفلتات التمثيلية، لتفسير الإعجاب الغامض بالنجم الذي يمثل بعينيه كما علمه يوسف شاهين.. والطيبون من أهل الحماسة نسجوا رواية من الكليشيهات الوطنية، ومصمصموا الشفاه قبل أن يقولوا “لقد عاد ليموت في مصر“!

كل هذه كانت محاولات للهروب من سحر عمر/ ميشيل.. وهو الذي لم ينضو تحت أي جماعة أو تقاليد.. لم يتحداها بخطابات، بل بالحياة، ما جعل أسطورته عمومية يشترك في الغرام بها النقائض؛ من العائش في الأرستقراطية إلى المولع بالحنين، مرورًا بالمحرومين من “سيكس أيدول” على قيد الحياة أو الشباب.

كيف يمكن لهذا المضطرب أن تحتفي به الدولة، وهو العصي على الترميز الأحادي؟ كيف يمكن لدولة تعادي الفرد والجموح الشخصي وتعتبر نفسها مصنع الأشباه أن تحتفي بمن فلت من التدجين؟

لكن المجتمع أيضًا لم ينجح في الاحتفال به.. لم يفهم سر أسراره.. ولم يفكر أحد في وداع يليق بعمر الشريف، لا في عدد الحضور من مؤسسات ميتة، أو في أضواء النجوم من أهل التمثيل، ولكن في معني تمثله الحرية التي عاشها.. وجعلته يخترق الكوكب المغلق الذي نعيش فيه ويتواصل مع العالم..

نتذكر أنه في جنازة نجيب محفوظ لم يفكر أحد من الدولة التي تعاني من ضغط الإسلاميين أن التفاف الناس في وداع نجيب محفوظ، الأديب، المثقف، يمكن أن يكون رسالة ضد التطرف.. تخفف من احتكار الرموز الدينية التي تخرج من ملاعبها التقليدية في المسجد وتريد أن تحكم كل حياتنا.

بالنسبة لشعب يحتفى بالموت فالاحتفال برحلة نجيب محفوظ الأخيرة في شوارع القاهرة هو إعلان محبة لأبطال من لحم ودم.. معجزتهم ليست رؤية النبي في المنام.. أو في إخراج العفاريت من الأجساد الملعونة.. أو إلقاء الحكم من على المنابر.. وسحرهم ليس بتوكيل من الله.. ولا بقداسة تسطو على النصوص الدينية وتسيطر على عقول وأرواح الجموع الغافلة.

عمر الشريف ونجيب محفوظ مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وطه حسين؛ أصحاب “معجزات” بشرية.

أم كلثوم امرأة فقيرة.. عبد الحليم حافظ مغن بقدرات صوت ضعيفة وقوة روح تتغلب على المرض.. طه حسين مفكر خرجت جنازته من جامعة القاهرة؛ البيت الذي اكتشف فيه الطريق إلى العلم والفلسفة.

كل منهم حكاية كبيرة.. تحبها أو تختلف معها.. لكنها حكاية كبيرة عن الثقافة والفن والفلسفة.

خروج الناس لوداع الموهبة احتفال بقدرة الإنسان على الخلق والإبداع.. لكن في ملاعبنا تقتل المواهب البشرية على مذابح تمجيد الآلهة.. يقتلونها بينما يؤرقهم مارادونا ويبقيهم في تشكك من قدراتهم على أن يدفنوا المعجزات أو يحولونها إلى أيقونات مدرسية يفخر بها الحكام الجهلة.. أو يصفقون لها في الملاعب حين تموت.

جنازة فيها حب الحياة وحريتها هي ما كان يليق بوداع عمر/ ميشيل.. جنازة فيها نجوم ودَّعوه كصديق.. لكن لا أحد هنا في هذا الكوكب الذي يخنقنا عفنًا وانحطاطًا قادر على الوداع اللائق.. كل الفعالية امتصها منتجو العفن الذين سألوا عن ديانة النجم، وتتبعوا متى تعلم الصلاة وفتشوا في عقيدته.. وهي المساحة التي ظلت على مدار نجوميته مثار النميمة المنحطة، من اختراع أنه ذو أصول يهودية (وعائلته كاثوليكية أصلاً) وحتى نسج حكايات خرافية عن هذا العالم الذي لم يهتم به كما تقول كلماته وسلوكه..

هل تبحثون الآن عن سبب للمحبة؟

الفوز بالملذات هو الفارق بين عمر الشريف وسائق المفخَّخة؛ كلاهما هزَّ موته القاهرة.. تقريبًا في اليوم نفسه. الأول نجم عابر قادم مما يسمونه “الزمن الجميل“، والثاني كان يريد بموته الذهاب إلى “زمن أجمل” كما تصوره تنظيمات تهاجر من الحاضر لتعيد (تلك العودة المستحيلة) المستقبل إلى زمن الأمجاد “الذهبي” وانتصار الإسلام وعودته من غربته.

عمر الشريف مات غريبًا في مصحَّة على أطراف القاهرة؛ يعاني من مرض فقدان الزمن/ الذاكرة “ألزهايمر“، بينما المفخِّخ ذاته أراد كسر رتابة اللحظات وتفجير الراهن ليصنع مستقبله تجاه “الخلاص” الكبير بإقامة “دولة إسلامية” تجسِّدها داعش التي لم تعد مجرد «عصابة» عابرة من عصابات الجهاد /الصحوة/ الخلافة..

بقعة داعش تقوم على أطلال “الدولة الحديثة“، بعد سلسلة من هزائم وإحباطات، لكنها تعتمد على مزيج من الإثارة والفزع وكوامن العنف، التي تجعل من “المفخَّخ” نبيًّا، فردًا، يصل إلى قمة سعادته بالانتحار/ تفجير ذاته الذي يراه كما تخيَّل “الحشاشون” الأوائل؛ طريقًا إلى النشوة الكاملة في الجنة أو بالعودة المستحيلة لدولة الخلافة.

عمر الشريف كان على العكس؛ ابن حياة.. لم يعمل يومًا إلى نهايته. يقامر بكل ما يملك، أو لا يملك، ليلمس مستوى من النشوة، يحطم فيه صورة تلو صورة، في مقامرة دائمة أنهكته، إلى درجة ولج فيها المرحلة الثانية من ألزهايمر، ومعها نسي وظائف الحياة الأولى. ساعتها غادر بكل ما أوتي من قوة على رفض الانضواء حتى آخر نفس.

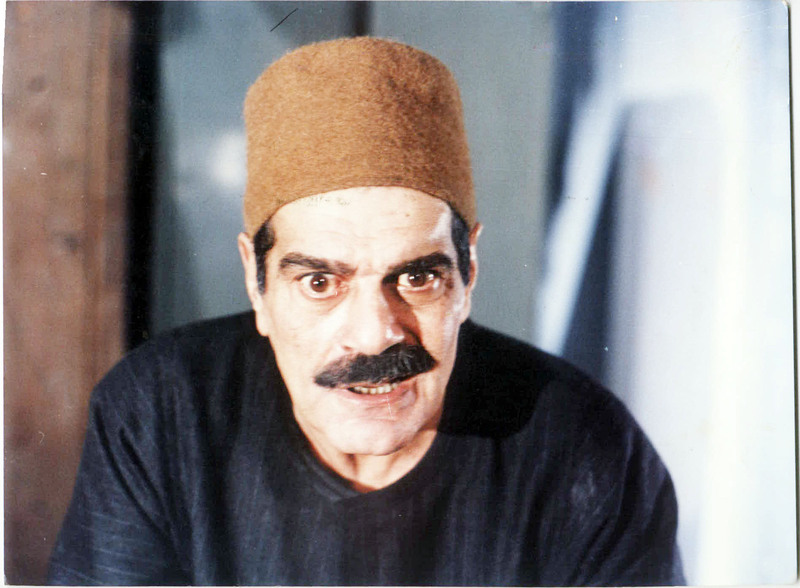

عمر الشريف لحظة إشهار إسلامه

ترك عمر، أو ميشيل شلهوب، الناس حيارى في أسئلتهم عن ديانته، بين حسًّ خرافي (يردد ادعاءً بأنه يهودي) إلى تاريخ عائلته (الكاثوليكية) إلى أمر واقع (اضطر إلى إعلان إسلامه ليتزوج من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة) مرورًا بهويات أصغر؛ مصري.. لبناني.. إسكندراني.. لقد انشغلوا بروابط عائلية.. بملكية بيت.. أو رصيد بنكي.. أو موقع ثابت في حياة زائلة أساسًا.

لهذا أربك عمر/ ميشيل حتى في موته كل الطقوس المعتادة/ فخرجت جنازته باهتة، ولم تدرك “الدولة” الفخورة بسعيها إلى الاصطفاف كيف تنعاه، كما نعت حبيبته القديمة سيدة الشاشة.

عمر الشريف يقرأ الطالع في أوراق الكوتشينة

تعلم عمر الشريف لعب الورق (الكوتشينة) من أمه.. كانت تريد من اللعب أن يكون إعلان انتماء إليها، وإلى عالمها.. فالعائلة فريقان؛ الأب والابنة فريق، والأم والابن فريق آخر.. تقسيمة كلاسيكية غير أن الحظ الذي جعل من الابن نجمًا سينمائيًّا خرج من الدائرة المحلية إلى العالمية، هذا الحظ جعل القسمة لذيذة ومثيرة وتستحق التأمل؛ فالأب الذي اختار لعب النرد (الطاولة) بينما كانت الأم تلعب “الكون كان” مع صديقاتها، ويشاركهن أحيانًا الملك فاروق نفسه. هذه التسلية شاركت في تكوين شخصية الفتى المحظوظ الذي أعدته أمه ليكون “أجمل رجل في العالم” و “أشهر رجل في العالم“. لكن الإعداد لهذه المهمة كان قاسيًا جدًا، وصل إلى درجة “الضرب بالشبشب” حين يفقد درجات تحفظ له مكانة الأول على الصف، أو يتلكأ في عمل الواجب، أو كل هذه العدة التي كان عمر/ميشيل يطلق عليها “روح النجاح“.

كان اللعب جزءًا من النجاح الذي لم يكن يعني تكوين ثروات، ولا شهرة، ولا حتى “العالمية“، بل محبة ورضا الأصدقاء والعائلة والدائرة القريبة جدًا من جيران والشارع.. اجتهد عمر الشريف اجتهد في وصف هذه المشاعر خلال أكثر من لقاء تليفزيوني؛ إذ كان يقول ما يمكن تلخيصه “وماذا يهمني إن كنت مشهورًا في الصين.. أو يعرفني الناس في الهند.. يهمني دائمًا المحبة التي تصلني مباشرة“.

النجم الموجود في الأحلام لا ينشغل بهذه الرمزية.. ولا بحضوره الخيالي.. مشغول بصورته الواقعية المتجسدة في حركة كل يوم.. وماذا تعني العالمية هنا “أنا كنت مبسوط هنا.. بشهرتي ومحبة الناس.. ولم يفرق معي سوى إني اشتغلت في ظروف أفضل مهنيًّا.. ومع ممثلين كبار“.

في كل المقابلات التلفزيونية كان المذيع يمعن في تدبيج مقدمات محشوة بالمجازات والأوصاف، وعندما تنتقل الكاميرا تجد ابتسامة منتظرة بخجل وعمر الشريف يقول “ليتني هذه الصورة الرمزية.. ليت هذه الصورة واقعية“.. الخيال هنا أكثر من نصف الصورة، وهو ما بدا مستفزًا للرجل بعد تخطيه السبعين “أتركهم يضيفون من خيالهم ما يريحهم“.. لا يلتفت إلى ما يثقله.. فهو خفيف خفة المقامر الذي يدرك أنه سيعوض خسارته.

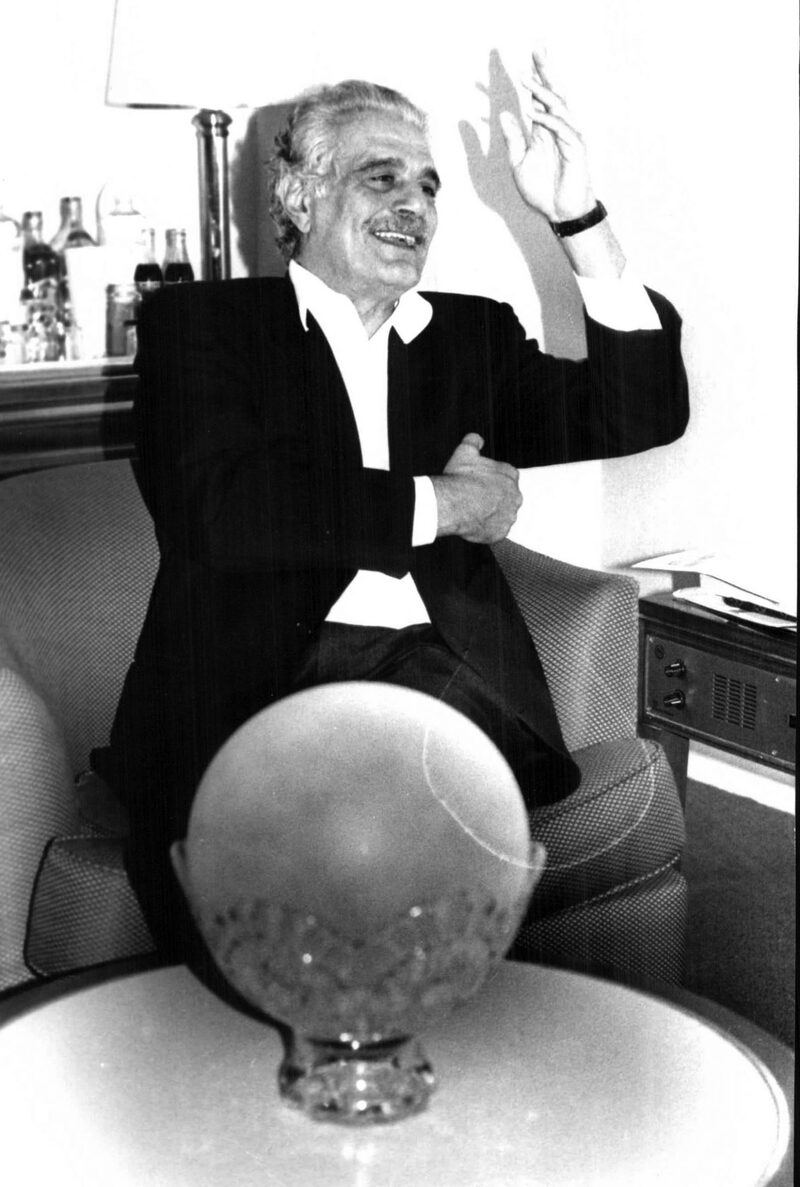

التوازن بين المتعة والخسارة رهان نوع غامض من النرجسية.. لا يلتفت لمن يحبه وينشغل فقط بقدرته على الحب.. يثق بأنه قادر على تعويض خسارته “كنت أعرف أنني مهما خسرت سأتصل في اليوم التالي بمنتج لأحصل على دور “، وهذا ما اضطره إلى “الشغل” في أفلام لا قيمة لها.. وينساها. وحتى سنواته الأخيرة لم يكن يهمه المجد “فهذا شيء لا يخصني ولن أشعر به” يقول عمر الشريف مزيحًا الكثير من الأثقال عن كاهله.. حتى النجاح ليس هدفًا في حد ذاته “كثير من الناجحين.. لصوص وقتالين قتلة” قال هذا للمذيع ريكاردو كرم الذي حبس اندهاشه وراء أكثر من سؤال استطرادي.

عمر الشريف و من خلفه الكؤوس الرياضية التي حصل عليها سنة 1954

صورة لعمر الشريف أثناء تدريبات اللياقة البدنية التقطتها مجلة الكواكب في عدد24 أغسطس 1954

عمر الشريف، وعلى عكس معجبيه، من النوع “الأرضي“. واقعي.. جسداني.. يتعامل مع التمثيل والسينما باعتبارها “الشغل“، وهو لا يحب تأمل نفسه ولا إدراك أبعادها، يحب الحياة كما تمنحه نفسها.. لا يعيش في خيالاته حتى التي تصنعها أفلامه.. وفي الأيام الأخيرة سيندهش المتيمين بصاحب النظرات (كما علمه يوسف شاهين التمثيل بالأعين) أنه لا يرى نفسه معبود النساء، وأنه تمنى لو لم يكن قد اضطر إلى مغادرة القاهرة؛ حيث عالمه وبيته وزوجته وأطفاله.. ويسأل نفسه بصوت عالٍ أمام مشاهدي التليفزيون “ماذا استفدت بتغيير عيشتي، تشردت بين المدن حاملاً حقيبتي.. عشت مثل الرحل.. الغجر.. دون بيت ثابت وعائلة تكبر؟!”. ومع ذلك فهو لا يندم– قال أكثر من مرة أنا لا أعرف الندم– أو يعلن توبته عن حياة المتمرد الملهمة لكثير من الرجال الذين يتخيلون كازانوفا مصري جوالاً لا يبات إلا وبجواره فاتنة من فاتنات العالم.

عمر الشريف يلعب وحده. اللعب جزء من “الشغل“، وعندما سأله المذيع الفرنسي عن صوفيا لورين، وقد عملا معًا في فيلم “سقوط الحضارة الرومانية” قال “أصبحنا أصدقاء.. كنت أظنها منهكة ومتعبة مثل نجمات السينما العالمية.. لكنها لطيفة.. نلعب الورق بعد التصوير“..

كلام عمر الشريف يضع الإلهام في مرتبة الكليشيه الأنيق.. فالملهم نفسه يصف حياته بدقة رجل يشتاق إلى ما لم يحققه– زوجة وبيت وعائلة– ويؤكد أن “بيته لم تدخله امرأة” وأنه توهم بالحب مرة أو مرتين بعد زوجته (يصر دائمًا على وصفها دون اسمها) لكنه اكتشف أنه “لم يكن حبًّا“..

في البريدج يبرع الأذكياء في اختيار الرهان.. وهذا ما يمنح اللاعب وقتًا تسيطر عليه غواية لا يدركها غيره.. أما الجمهور فيتسلى بالحكايات الخرافية.. ويلوك مندهشًا حكاية خسارته مليون دولار في ليلة واحدة.. يصحِّح هو المعلومة متأففًا “كانوا 300 ألف فقط!”. والمال بالنسبة له لم يكن سوى التزام تجاه العائلة، وقدرة على الصرف، أما عندما يختفي “تختفي معه الرغبة في الصرف“.. المال ليس أكبر منه، لذلك لا يحب الأفلام التي عمل بها من أجل المال.. يقول “منذ السبعينيات لم أمثل فيلم كويس“. قال ذلك مع بداية سيطرة الملل من حياة المتجول.. بالتحديد بعدما توقف عن المقامرة.

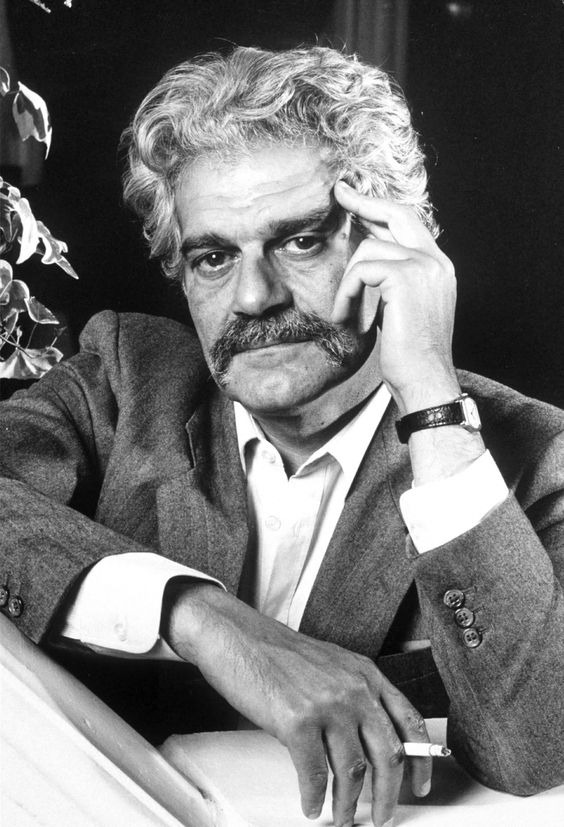

عمر الشريف يلعب بريدج، ديسمبر 1967

حدثت ذلك بعد خيانة جسده.. حين شق الجراح قفصه الصدري ليجري عملية قلب مفتوح، ساعتها فقط رمى أوراقه على ترابيزة اللعب.. ساعتها أدرك أنه فقد قدرته على تعويض الخسارة فلم يبق إلا طعم المتعة.