في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

كتاب” دوار. أحاسيس” الصادر عام 1990 هو العمل الأدبي الثاني للكاتب الألماني ف.ج. زيبالد (1944-2001) بعد ديوانه الشعري “بعد الطبيعة”، وهو أول عمل سردي تخييلي يكتبه بعد سنوات

طويلة من الكتابة الأكاديمية عن الأدب الألماني والأوروبي. لم يكن الانتقال من الكتابة الأكاديمية إلى الكتابة الأدبية سهلاً بالنسبة لزيبالد، وقد آثر في عمله السردي الأول أن يجمع بين مصيره الشخصي أومصير راويه، وبين كاتبين محببين إليه هما ستندال وكافكا. الكتاب عبارة عن أربعة فصول يبدأ بسرد رحلة قصة هنري بيل أو ستندال مع الكتابة ومع الذاكرة والحب ومغامراته في إيطاليا التي ذهب إليها جنديًّا في جيش نابليون، وفي الفصل الثاني يقوم الراوي برحلتين إلى إيطاليا تفصل بينهما سبع سنوات، وكما هي الحال في كتابه اللاحق “حلقات زحل”، فإن التجوال الذي يبدأ من العاصمة النمساوية ڤيينا ويقود إلى عدة مدن إيطالية يفتح المجال لتأملات الكاتب /الراوي حول الأثر الذي تتركه فيه الأماكن مثل قصر الدوجي في ڤينيسيا، أو جدارية مار جرجس في كنيسة سانت أناستازيا في ڤيرونا، لكنه يقوم أيضًا برحلة بحث يتعقب فيها آثار كافكا وكازانوفا وجريلبارتسر وسلسلة جرائم قتل مروعة، ويشعر هو نفسه بأنه ملاحق. وتقودنا أبحاثه عن كافكا إلى الفصل الثالث وهو رحلة اصطياف د. ك. إلى ريڤا. هنا يحدثنا الراوي عن رحلة عمل يقوم بها كافكا فعلاً إلى النمسا، وينتقل بعدها إلى إيطاليا ليقوم برحلة استجمام علاجية إلى ريڤا على بحيرة جاردا، حيث سيكتب القصة القصيرة “الصياد جراخوس”. وهذه القصة عن الصياد الذي هوى صريعًا في الغابة السوداء، وتاه به المركب الذي يفترض أن ينقله إلى العالم الآخر وأخذ يطوف به إلى أن وصل إلى ريڤا، ستظهر بتنويعات مختلفة في كل فصول الكتاب الأربعة، لكنها ستكون أيضًا مفتاحًا لتفسير أزمة كافكا مع الحب. أما الفصل الأخير فيعود فيه الكاتب لزيارة مسقط رأسه في جنوب ألمانيا، وقد غاب عنه نحو ثلاثين عامًا ويبدأ في استعادة ذكريات المكان الذي ابتعد عنه على الأغلب بسبب التاريخ العائلي المثقل بالإرث النازي.

المقتطفات التي نعرض لها هنا تتمحور حول كافكا ورحلته إلى النمسا وإيطاليا عام 1913 وإحساسه العنيف بالتوعك النابع من خوفه من الزواج. في الفصل الثاني أيضًا يلتقي الراوي مصادفة في رحلة بالحافلة بتوأمين يشبهان تمامًا كافكا كتلميذ مراهق.

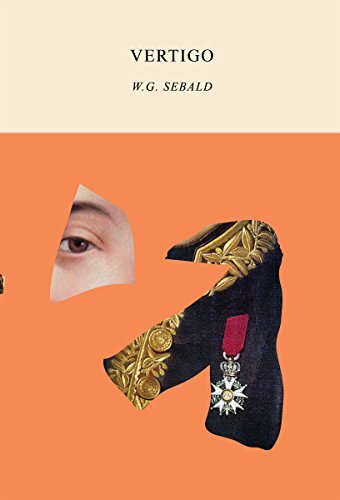

في الصباح التالي عبر د. ك. البحر الأدرياتي في جو عاصف قليلاً وقد أُصيب بإحساس خافت بدوار البحر. لفترة طويلة بعد نزوله في ڤينيسيا، أي نزوله إلى البر، إن أمكن قول ذلك، ظلت الأمواج تتحرك في جسده. في فندق ساندفيرت، حيث يقيم، يكتب بمزاج متفائل نابع ربما من أن وعكته بدأت تخف تدريجيًّا، إلى فيليتشه في برلين أنه على الرغم من الرعشة التي يحس بها في رأسه، فإنه يريد الآن أن يلقي بنفسه إلى المدينة وما تقدمه لزائر مثله، وحتى المطر المنهمر، الذي يغطي الظلال بشكل مستوٍ بطبقة شفافة من الأخضر الرمادي، لن يصده عن عزمه، لا بل على العكس، لأن هذا سيكون أفضل كثيرًا، هكذا يرى، لغسل أدران أيام ڤيينا. لا يوجد تقريبًا ما يشير إلى أن د. ك. قد غادر الفندق في هذا اليوم الموافق الخامس عشر من سبتمبر. وإذا كان في الأساس يبغض وجوده هنا عمومًا، فقد كان ما هو أبغض كثيرًا بالنسبة له، وهو على حافة التحلل، هو التجرؤ على الخروج تحت هذه السماء المائية التي تذيب الأحجار. إذن يبقى د. ك. في الفندق. وقرب المساء، مع حلول الغسق في القاعة، يكتب مجددًا إلى فيليتشه أنه لم يعد ثمة مجال للحديث عن أنه يريد التعرف أكثر على المدينة. عوضًا عن ذلك يكتب بعجلة، تحت ترويسة الفندق ذات البواخر الجميلة، ملاحظات متلاصقة ببعضها عن يأسه. وعن أنه وحيد ولا يتحدث مع أي إنسان بخلاف طاقم العمل في الفندق، وأن البؤس في داخله يكاد يفيض، وأنه مع ذلك، هذا ما يستطيع قوله بالتأكيد، في الحالة المناسبة له والمقدرة له من العدالة السماوية، ولا يجوز له أن يتجاوزها وعليه أن يظل فيها حتى نهايته.

صورة اسم الفندق Sandwirth

لا نعرف كيف قضى د. ك. في الحقيقة هذه الأيام القليلة في ڤينيسيا. ويبدو مع ذلك أن الأجواء الكئيبة لم تفارقه. أجل، هذه الأجواء الكئيبة وحدها، كما يخمن، هي التي مكنته من الحفاظ على نفسه من هذه المدينة، من ڤينيسيا هذه، التي تركت فيه أعمق الأثر، على الرغم من ظهور الأزواج الذين يقومون برحلة شهر العسل في كل مكان، وكأن ذلك يحدث خصيصًا للاستهزاء منه. كم هو جميل، هكذا يكتب، مع علامة تعجب، وفي واحدة من تلك التقلبات المجنونة قليلاً التي تسمح فيها اللغة للأحاسيس للحظة أن تسيل تمامًا. كم هو جميل، وكم يقلل المرء من أهميته عندنا! لكن د. ك. يتكتم على التفاصيل. نحن لا نعرف إذن، كما قلنا، شيئًا عما رآه في الحقيقة. ولا توجد حتى أي إشارة إلى أنه زار قصر الدوجي الذي يفترض أن تتخذ زنازينه الرصاصية مكانًا مهمًا بعد بضعة أشهر في تطوير فانتازيا المحاكمة والعقاب. نعرف فقط أنه قضى أربعة أيام في ڤينيسيا وأنه بعد ذلك سافر من محطة سانتا لوتشيا بالقطار إلى ڤيرونا.

في ڤيرونا وبعد وصوله بعد الظهر ذهب من محطة القطارات إلى المدينة عبر جادة بويرته نووفا ومن هناك جاب الأزقة طولاً وعرضًا، إلى أن دخل من فرط إعيائه إلى كنيسة القديسة أناستازيا. وبعد أن ارتاح لفترة طويلة مع شعور يمزج بين الامتنان والتقزز في القاعة الباردة شبه المعتمة، انطلق ثانية، وعند خروجه مر بإصبعه على الخصلات الرخامية لتمثال قزم قابع منذ مئات السنين تحت الحمل الثقيل لحوض الماء المقدس أسفل أحد الأعمدة الضخمة، وكأنه يداعب ابنًا أو أخًا أصغر. لا يوجد أي دليل على أنه قد شاهد جدارية بيزانيلّو الجميلة عن مار جرجس فوق مدخل مصلى بيلغريني. لكن ما يمكن إثباته أنه عندما وقف د. ك. أسفل بوابة الكنيسة على العتبة بين الداخل المعتم والضوء الساطع في الخارج، تراءى له أن الكنيسة نفسها التي خرج منها للتو قد بُنيت في الجهة المقابلة، الباب أمام الباب، ازدواج كالذي يعرفه من أحلامه التي دائمًا ما يستمر فيها انقسام كل شيء على نفسه دون هوادة وعلى نحو مرعب.

عند المساء بدأ د. ك. يلاحظ أن عددًا متزايدًا من الناس يخرجون إلى الشوارع، لا لشيء آخر سوى متعتهم، وأن كلهم أكانوا زوجين أو ثلاثة أشخاص أو حتى أكثر، يتأبطون ذراع بعضهم البعض. ربما كانت الإعلانات المنتشرة في كل أنحاء المدينة من شهر أغسطس عن مهرجان الأوبرا في المسرح الروماني spettacoli lirici all’ Arena وكلمة عايدة AIDA المكتوبة بالحروف الكبيرة والتي فكت عيناه طلاسمها مرارًا، هي ما جعل استعراض التخفف من الهموم وشعور أهالي ڤيرونا بالانتماء المشترك يبدوان له كعرض مسرحي أُخرج خصيصًا له، لكي ينبهه إلى تفرده وغرابته، وهي فكرة لم تعد تفارقه وأراد أن ينقذ نفسه منها بالهروب إلى دار سينما، ربما كانت سينما باتيه دي سان سيباستيانو. باكيًا، يكتب د. ك. في اليوم التالي في ديسينزانو، أنه جلس في ظلام قاعة السينما تلك، وتابع تحول جزئيات الغبار الوامضة في المخروط الضوئي إلى صور. لكن هذه الملحوظة من ديسينزانو لا تحتوي على أي إشارة بخصوص ما شاهده د. ك. في 20 سبتمبر في ڤيرونا. هل كانت فعلاً كما توصلت من خلال أبحاثي في المكتبة العامة نشرة الأخبار مع استعراض الفرسان أمام جلالة الملك فيتوريو عمانوئيل الثالث، وفيلم درس الهاوية la lazione dell’ abissoالذي لم يعد الحصول عليه ممكنًا في أي مكان، وعُرض في ذاك اليوم في سينما باتيه، أم أنها كانت، وكما خمنتُ في البداية، القصة التي عُرضت بقدر من النجاح في دور السينما النمساوية عن طالب تعيس في براج، دمر حبه وحياته، عندما باع روحه في 13 مايو 1820 لسيد يدعى سكابينيلّي. وحدها لقطات التصوير الخارجي غير المألوفة التي يتضمنها هذا الفيلم وتظهر فيها الظلال الوامضة لمدينته على الشاشة، كانت بالتأكيد ستهم د. ك. جدًا. وفي المجمل بالطبع القصة الدرامية لبالدوين الشخصية الرئيسة في الفيلم، الذي كان د. ك. سيتعرف فيه دون شك على قرينه، مثلما تعرف بالدوين على شقيقه الدبق ذي الملابس الداكنة الذي لا يتمكن إطلاقًا ولا في أي مكان من التخلص منه. وبالفعل في المشاهد الأولى يقف بالدوين أفضل مبارز في براغ أمام صورته في المرآة..

صورة من الفيلم

ثم سرعان ما تخرج هذه الصورة من إطار المرأة مثيرة الهلع في نفسه، لتظهر له من الآن فصاعدًا كشبح لاضطرابه. أليس من المفروض أن تبدو هذه القصة لـ د. ك. على أنها وصف صراع، تدخل فيه الشخصية الرئيسية في علاقة مدمرة للذات على أعلى درجة من الحميمية، كما هي الحال في وصف الصراع في تلة لاورينتسيبيرج

1

، إلى درجة أن البطل الذي يضيق عليه غريمه الخناق يضطر في النهاية إلى الاعتراف: لدي خطيبة، أعترف بذلك. وماذا يتبقى لشخص ضُيق عليه الخناق سوى أن يتخلص من مرافقه الصموت برصاصة، يجعلها الفيلم الصامت بالمناسبة مرئية في صورة سحابة دخان صغيرة. وفي اللحظة المتجاوزة لمسار الزمن التي تتلاشى فيها السحابة نفسها، يتحرر بالدوين من هلاوسه. إنه يتنفس الصعداء ويشعر في الوقت ذاته بالرصاصة تخترق صدره، ويموت في طرف الشاشة موتًا استعراضيًّا، في حين أن كل المشهد المرتعش كضوء آخذ في التلاشي هو عبارة عن أغنية دون صوت للبطل الراحل. لم يشعر د. ك. بأن مثل هذه الرجفات الأخيرة، كتلك التي تحدث بانتظام في عروض الأوبرا، هذا التيه -كما كتب- الذي للصوت في النغمة، سخيفة على الإطلاق، بل هي تعبير عما يمكن وصفه بتعاستنا الطبيعية، نرقد- كما يدون في موضع آخر- طيلة حياتنا على الألواح ونموت.

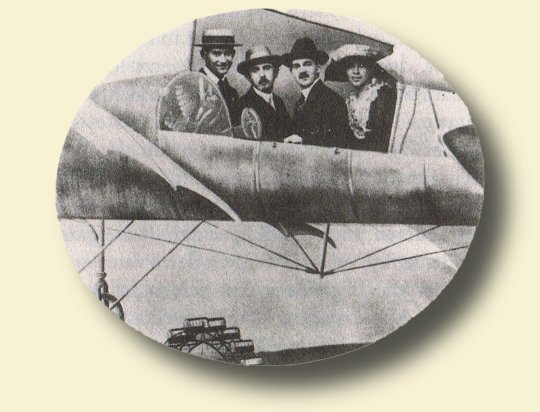

“في الترام يشعر د. ك. فجأة بتقزز عنيف إزاء بيك، لأن لديه فجوة صغيرة ومزعجة في كيانه، يزحف خارجًا منها أحيانًا بأكمله، كما يتبين الآن لـ د. ك. يتزايد اضطراب د. ك. أكثر، عندما يكتشف أن لكل من إيرنشتاين وبيك شارب أسود وأن إيرنشتاين يكاد أن يكون توأم بيك. طوال الوقت لا يجد د. ك. مفرًا من التفكير في أن كلا منهما نسخة طبق الأصل من الآخر. وفي الطريق إلى حديقة براتر يشعر باضطراد أن رفقة الاثنين أمر غاية في البشاعة. وفي بركة الجُندول يشعر بالفعل بأنه أصبح كلية أسيرًا لديهما. ولا يجد إلا قدرًا ضئيلاً من السلوى في أنهما أعاداه إلى البر ثانية. فقد كان الأمر سيان بالنسبة له لو صرعاه بالمجذاف. تركب ليزه كانتلزون التي انضمت إليهم أيضًا الأرجوحة الدوارة التي تطوف بها ليوم في الأدغال . يلاحظ د. ك. كيف أنها تجلس هناك بأعلى معدومة الحيلة، بفستانها المنتفخ، المفصل جيدًا، الذي لم تحسن هي ارتداءه. يشعر إزاءها كما هي حاله في أحيان كثيرة إزاء النساء، بجيشان مشاعر اجتماعية، لكنه يعاني بخلاف ذلك باستمرار من الصداع. وعندما يذهبون معًا لالتقاط صورة مازحة وكأنهم ركاب طائرة، ترتفع فوق دولاب الهواء الضخم وقمة كنيسة فوتيف، يكون د. ك. ولاستغرابه هو نفسه، الوحيد الذي يتمكن بشكل ما من الابتسام وهم على هذا الارتفاع”.

في الواحدة والربع جاءت الحافلة الزرقاء التي أردتُ السفر بها إلى ريڤا في موعدها. ركبتُ في الحال وجلست على أحد المقاعد الخلفية. انضم ركاب آخرون؛ بعضهم من المنطقة، وبعضهم مسافرون مثلي.

فرانس كافكا، براغ

قبيل انطلاق الحافلة في الواحدة وخمس وعشرين دقيقة ركب صبي في الخامسة عشرة من عمره تقريبًا، وكان يشبه على أغرب نحو يمكن تخيله صور كافكا وهو تلميذ مراهق. وكأن ذلك وحده لم يكن كافيًا، كان لديه أيضًا أخ تؤام، وبقدر ما استطعت أن أتبين في ظل فزعي، لم يكن يختلف عنه شيئًا. كلاهما لديه نفس منبت الشعر الغائر في الجبين، والعينان الداكنتان ذاتهما وكذلك الحاجبان الكثيفان، والأذنان الكبيرتان الملتصقتان بشحمتيهما ولا تشبهان بعضهما. كانا في صحبة والديهما وجلسا على مقعد ما ورائي. انطلقت الحافلة، هابطة ﭭيا كافور. لمست الأغصان سطح الحافلة. دق قلبي، وغمرني شعور بالدوار، كما كان يحدث في طفولتي في كل رحلة بالسيارة. وضعت رأسي جانبًا على إطار النافذة في مواجهة تيار الهواء ولم أجرؤ لفترة طويلة على الالتفات خلفي. فقط عندما تركنا سالوّ خلفنا واقتربنا من جارجنيو، استطعت أن أتغلب على الفزع الذي دب في أطرافي وأن أنظر من فوق كتفي. لم يختف الصبيان، كما كنت أخشى من جانب، وآمل من جانب آخر. بل بقيا شبه مخفيين وراء صحيفة مفتوحة، إنها صحيفة سيتشيليانو.القصة التي حكيتها لهما عن كاتب يهودي من مدينة براغ، جاء إلى ريفا للعلاج عام 1913 وكان في شبابه يشبه -بالضبط، بالضبط هكذا سمعت نفسي أكرر في ارتياب- ولديكما اللذين يتطلعان من حين لآخر بخبث من وراء الصحيفة، هذه القصة بدت لهما، وكما تبين لي من إيماءاتهما، هي أكثر ما شهداه إبهاما وغرابة.

وعندما قلت أخيرًا، لأبدد أي ريبة تخص شخصي، إنه سيكفيني إن قاما، بمجرد عودتهما من العطلة إلى بيتهم في صقلية، بإرسال صورة للولدين دون ذكر أسماء أو عنوان إلى عنواني في إنجلترا، اتضح لهما تمامًا، كما لاحظت بدقة، أنني لا يمكن أن أكون سوى إنجليزي يجول في إيطاليا سعيًا وراء متعته في الجنس مع الأطفال. وأفهماني بوضوح أنهما لن يقبلا طلبي بأي حال وأن عليَّ أن أعود فورًا للجلوس في مقعدي وإلا فإنهما على استعداد -وكما شعرت بذلك- أن يوقفا الحافلة في أقرب بلدة وأن يسلما الراكب المتطفل إلى السلطات. ممتنًا لكل نفق عبرناه على الضفة الغربية المتحدرة لبحيرة جاردا، جلستُ دون حراك في مكاني، مفعمًا بأحاسيس الحرج الشديد للغاية وأيضًا بغضب عديم الحيلة، لكوني لن أستطيع أن أقدم أي دليل على هذه المصادفة التي يعد وقوعها مستبعدًا للغاية. مرارًا وتكرارًا سمعت ضحكات الصبيين المكتومة خلف ظهري وأخذ الأمر يضنيني أكثر فأكثر، حتى إنني في النهاية وعندما توقفت الحافلة في ليمونه سول جاردا، أخذت حقيبتي من فوق الشبكة ونزلت.

تصدر قريبًا عن دار التنوير