في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

يا ورد يا أحمر قل لي.. قل لي دا مين جرَّحك

جرَّح شفايفك وخلى.. على شفايفك دمك

شُّقَّت جيوب الغزل وانبَّح صوت القبل

على الشفاه التي تشرب من مهجتي

يا ورد ليه الخجل؟ فيك يحلو الغزل.. يا ورد

من يجرؤ على أن يجرح الورد، الأحمر بالذات، ويخلي على شفايفه دمه… ثم يلاحقه فورًا، وبجرأة مدهشة، بالسبب؛ وهو أن جيوب الغزل شُقَّت من العنف، وأن صوت القُبَل بُحَّ من حرارتها، كل هذا على الشفاه تشرب، مباشرة، من مهجته؟! هذه الصورة حسيَّة ومتوحشة، أو على الأقل حارة، ويبدو أنها كانت معركة حامية…

في العادة لا يخاطب العاشق الناعم حبيبه هكذا؛ في العادة لا يواجه العاشق الورد الأحمر بهذا السؤال، خصوصًا لو كان يعرف الإجابة.. لكن لماذا لا نعترف مبدئيًّا، ثم نتصرف على هذا الأساس، أنه عندما يحلو الغزل لا داعي للخجل.

هكذا ببساطة يغني محمد عبد الوهاب كلمات الشاعر اللبناني بشارة الخوري (1885-1968)، الذي تنازل وصفا، بعد رفض غاضب، وكتب قصيدة عامية خصيصًا ليغنيها عبد الوهاب، بنيَّة أن تُقرأ بالفصحى وتُغنّى بالعامية، فيستطيع أن يقول مُبررًا إنه كتب قصيدة فصيحة لكن عبد الوهاب فعل بها ما فعل، وقد غناها، كالعادة، بلا أدنى مجهود.. راح للنسيم واشتكى.. جرَّح خدوده وبكى!

وفقًا لألاعيب الزمان المتكررة، والأجواء المغبشة التي تحيط بالشخصيات التي يحب الناس أن يخلقوا منها أسطورة؛ لا أحد يعرف تحديدًا متى وُلد محمد عبد الوهاب؛ تختلف الأقاويل بشأن تاريخ ميلاده بين 1898،

و1902، و1910، المهم أنه كان صبيًّا في بدايات القرن العشرين..

في بدايات القرن العشرين كانت القاهرة مدينة عليها العين؛ وفيها يحدث كل شيء؛ بوادر النهضة التي لم تكتمل، والتوسعات العمرانية التي ربطت أحياءها ببعضها بعضًا، فاتصل حي الضاهر بحي السيدة زينب والأزبكية، واتصل حي شبرا بالقاهرة، وبدأت خطط إنشاء الأحياء الجديدة كمصر الجديدة 1904 والمعادي 1907 إلخ.. وكانت هناك مقدمات الحرب الأولى، والمسارح والغناء؛ كانت “السلطانة” منيرة المهدية تغني في ملهاها “نزهة النفوس“، وكان مسرح عزيز عيد يقدم الروايات المسرحية، ثم كانت الثورة، وخروج النساء للتظاهر، والسفور، وكانت هناك الصحافة، والبغاء المقنن، والوزارات المتعاقبة والاغتيالات، والاختراع الجديد؛ السينما، والسلطان “الحقيقي” ووزراؤه، ثم الملك ورجاله، وما خفي كان أعظم… كانت المدينة طرية، تتشكل وتفور وتبنى من جديد، كانت المدينة في مرحلة المتون الكبرى.

ما بين الميلاد؛ في باب الشعرية، لأب يعمل مؤذنًا لجامع سيدي الشعراني وأم أحبها كثيرًا وتأثر بها، والتشييع بجنازة عسكرية في 5 مايو 1991 رحلة مزدحمة، فيها كل شيء، الفن والنجاح والنساء والسياسة. عرف عبد الوهاب الطفل ما يريد أن يفعله، ربما لم يكن يعلم بعد كيف يفعله؛ لكنه أدرك مبكرًا أنه فنان، وهو ما يحدث لكثيرين ولا يدرون به. واستمرت هذه الدراية طويلًا، في الحقيقة استمرت حتى النهاية. وهي ما خلقت هذا الاسم المُحيِّر الموجب للتأمل والتوقف أمامه… انسحبت هذه الدراية على أشياء أخرى، فعرف ماذا يريد حقًا من الحياة، وسعى إليه، وحققه “كنت أشعر في قرارة نفسي بالنزوع إلى حياة الأضواء… حيث المسرح والجماهير” لقد كان يريد من زمنه ذا أن يبلغه ما ليس يبلغه من نفسه الزمن.

صفحة من الحلقة الخامسة من مذكرات عبد الوهاب نيحكي فيها عن علاقته مع أحمد شوقي أمير الشعراء

يقول محمد عبد الوهاب عن أحمد شوقي “كان أبي… كان يناديني يا محمد… وكنت أناديه يا “باشا“، لأن كل الناس كانت تناديه يا باشا، وأحيانًا كان يقول لي مُدللًا “يا ولد يا محمد“، ومنه تعلمت أن الفن أهم من كل شيء، قال لي شوقي مرة “موت يا محمد، عشان أتأثر وأكتب فيك قصيدة رثاء” قالها جادًا رغم أنه كان يحبني كابنه“. تعلم محمد من شوقي كل شيء، الحياة، والشعر، والموسيقى الغربية، واللغة الفرنسية، والحياة وفقًا لقوانين الطبقة الأخرى، لكن أهم ما تعلمه وسار على نهجه كان هذه القاعدة “الفن أهم من أي شيء“، ولأن الفن أهم من أي شيء، فكل شيء لا بد وأن يُسخَّر لأجله “أنا كفنان الفن عندي أهم من أي شيء… أهم من زوجتي وأولادي وأصدقائي… إنني أعيش للموسيقى مثلما عاش شوقي للشعر…”.

وفعلًا عاش محمد عبد الوهاب للموسيقى، وفعل كل ما يخدمها، والموسيقى يلزمها المتعة، والمتعة يلزمها الكثير.. بمقاييس ذاك الزمان كان محمد رجلًا وسيمًا ناجحًا ويقال إنه عندما كان يغني في أحد البيوت الكبرى كان الفتيات “المدلهات” تجلسن عند قدميه وتنظرن إليه في وله! لكنه كان لاعبًا قديمًا في حدائق المتعة؛ وعي منذ الطفولة لما يطلبه جسده، ولما يجب عليه فعله ومتى وكيف. وعرف كيف يرتب أولوياته.

في المذكرات المشكوك في صحتها، والمنسوبة إلى نجيب الريحاني، سجَّل الريحاني حياته بصراحة؛ تحدث عن علاقاته النسائية وشقاوته ومطاردته للنساء، وهو أمر نادر الحدوث في الشرق، وأعتقد أن محمد عبد الوهاب كذلك من القلائل الذين تكلموا عن الجانب الحسِّي في حياتهم، فغالبًا ما تمتلئ كتب السيرة الذاتية في مصر بالغرف المغلقة والمسارات الآمنة في الحكي، وربما هذه الصراحة أمر يخص المرحلة الزمنية…

في مذكراته التي رواها لفاروق جويدة، وصدرت في كتاب “رحلتي: الأوراق الخاصة جدًا” يحكي عن المرة الأولى التي عرف فيها معنى الاقتراب من امرأة “كان جنبنا باشكاتب في سيدي الشعراني… وكـان متجوز واحدة جميلة جدًا عندها ٢٦ سنة.. وكنت أغني.. فكانت الست دي لمـا أغنـي تحطنـي فـي حجرهـا وتبوسني… وكنت أنبسط جدًا.. بل كنت أشعر باستمتاع. فكنت أروح عندها باستمرار علشان أغنـي وتبوسـني.. جوزها حس… قال لها الواد ده مـا يـدخلش البيـت… عييت.. ليه؟ لأني حبيت… كانت لما تبوسـني أحـس بجسمي كله يستمتع.. لما تبوسني كنت باحس إن هـي رخرة بتستمتع.. فحبتها حبًّا فظيعًا.. وكـان دا لا شـك أول حب جنسي في حياتي… وكان عندي سنوات ولا أعرفش أي حاجة عن الحب أو الاستمتاع، إلا اللذة اللي كنت أشعر بهـا لمـا تحضنني وتبوسني“.. ويروي عبد الوهاب أن إبعاده عن زوجة الباشكاتب كان مؤلمًا ومؤثرًا، وأنه احتاج وقتًا للتعافي من هذه القصة… بعد سنوات قليلة، وهو بعد صبي في الثانية عشرة، سافر مع فرقة نجيب الريحاني في رحلة فنية إلى بيروت، ولأن الفرقة كانت كبيرة أجَّرت شقة لتسع الجميع، وكان على كل اثنين أن يناما في غرفة، وجاء الاختيار على الصبي محمد لينام في سرير واحد مع بديعة مصابني “وأنا لكوني عيل صغير قالوا ينام مع الست بديعة.. ونمـت مع بديعة، وكنت مستمتعا جدًا، لأنها أخذتني في حضنها كعيل، ولكنني كنت في منتهى المتعة“. منتهى المتعة الباكرة.. وحين تتعارض المتعة مع الفن فهو يختار الفن، وله في ذلك نظرية تخصُّه، ويبدو منها أنه كان يرى نفسه بوضوح وصفاء، ولا ينافقها “كنت أمتِّع جلدي بعد الساعة الواحدة صباحًا… لكن لا يمكن أبدًا أمتَّع جلدي على حساب عقلي وحسِّي… يعني مثلًا لما كان الشيخ درويش الحريري يديني درس، أثناء الدرس، يجيني مثلا الخادم يقول لي الأميـرة فلانـة تحت في العربية… ولو كانت الأميرة دي من أجمل خلق الله.. أنهره ويمكن أضربه اللي قطع قعدتي مع الشـيخ درويش الحريري.. وأقول له روح قل لها تروح فـي ستين داهية، وقل لها إني قاعد مع واحد ربنا ما ادالوش من سمات الجمال أي شيء، وكل اللي حيلته بشكير يتـف فيه وينف ويعطس ويكح، لكن هو أهم عندي… وبعد كده ييجـي استمتاعي الجلدي“… هو الطفل ذاته، المتمتع بقرب النساء الحلو، لكنها مسألة أولويات؛ والفن أهم من أي شيء.

هذه الرجولة اللاهية في المدينة الفائرة، لم يتملكها الزهو والدلال بدرجة تفسدها، بل خالطها الوعي، ولاعبها الحب، الذي لا سلطان لأحد عليه إن تمكن. في فيلم “يحيا الحب” 1938، ديالوج/دويتو، يغنيه عبد الوهاب، من مقام النهاوند مع ليلى مراد، وهو “طال انتظاري” الذي كتبه أحمد رامي، ويبدأه هكذا “طال انتظاري لوحدي والبعد عنك أليم، وفضلت من كتر وجدي أسأل عليكي النسيم، آدي القمر شاهد عليا اسأليه عن طول عذابي، حيران أفكر في اللي بيًّا من ظنوني واضطرابي، أقول لروحي إيه جرى يا هل ترى؟ ما تكلميني يا نور عينيًّا، وحياة هوانا ردي عليَّا“… إلخ، بعد التغاضي عن استخدام كلمة غريبة كاضطرابي في أغنية عاطفية، سنجد أن كلمات رامي الشهير بقصائد الهيام والتذلل معتدلة هذه المرة، فالكلمات تدور في مدار الحب، لا العاطفة الرخوة الدامعة؛ يخاطب حبيبته الخائفة، فالحب والخوف لا يفترقان في هذه المجتمعات، لكن العاشق هنا لا يهتم لسلطة المجتمع العليا “هاعلن حبي.. تعالي بين أحضاني.. أنا اللي كنت الجاني…”، لا مكان إذن للمشاعر العذرية البيضاء..

في كواليس تصوير هذا الفيلم، اقتربت ليلى مراد، وكانت فتاة في السابعة عشرة تقريبًا، من محمد عبد الوهاب وقالت “اسمع يا أستاذ.. أنا عاوزة أقـول لـك على حاجة” فالتفت إليهـا عبد الوهاب فـي بطء وهو مبتسم فقالت “أنا باحبك” فظل مبتسمًا صامتًا، وعندما سألته عن معنى الابتسامة رد بغضب “أنا أفهم إن دي قلة أدب.. ازاي تتجرئي وتقولي لي كدا“… أي رجل هذا الذي يرفض ليلى مراد! جرت ليلى إلى غرفتها في الفندق وبكت كثيرًا، ثم عادت لتصوِّر وتغني، من ألحانه طبعًا أغنية “ياما أرق النسيم“، ليظهر هو في نهاية الأغنية بابتسامة عريضة ونظارة كعب كوباية قائلًا “أشكرك… أشكرك جدًّا“. ليلى مراد أيضًا كانت فنانة منذ البداية؛ تحب الموسيقى، وتحب نفسها قبل كل شيء.

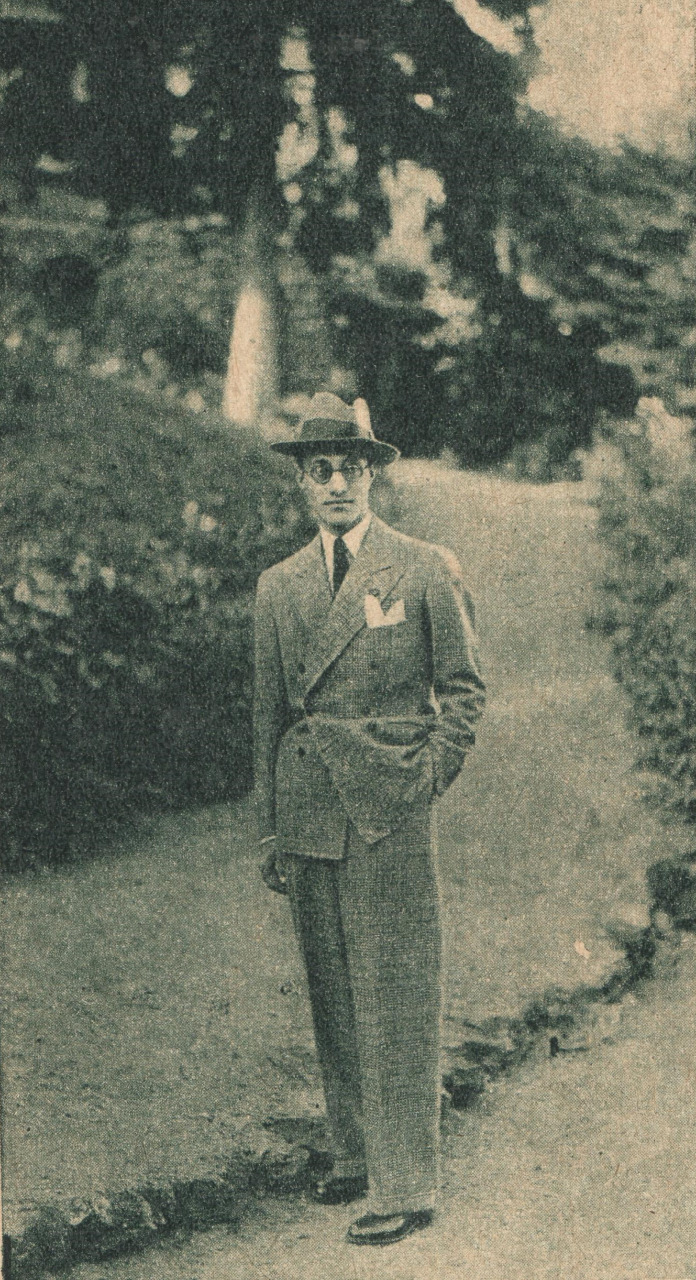

محمد عبد الوهاب في باريس

لم أدرِ ما طيب العِناق على الهوى حتى ترفَّق ساعدي فطواكِ

وتأودت أعطاف بانك في يدي واحمر من خفريهما خدَّاكِ

ودخلتُ في ليلين فرعكِ والدجى ولثمتُ كالصبحِ المنور فاكِ

يصرح الفنانون والشعراء دائمًا بأنهم في حاجة مستمرة للحب، الحب يلهم الفنان؛ تلتقي العيون وتضـغط اليد على اليد، ويكـون الحـديث همسًـا واسـتطلاعًا، والإحساس رعشة وشكًّا ورغبة لم تتحقق، في هذه الفترة التي يحاول الإنسان فيها أن يفسر كـل كلمـة وحركـة وابتسامة، ويخلو إلى نفسه فيستعيد ما كان بينـه وبـين الحبيب، ويمني نفسه بالهناء القريب، فينشط خياله ويتهيأ لـه من صفاء الذهن وخصوبة العاطفة، هذا ما يؤكده عبد الوهاب، ويضيف عليه “فإذا بلغ الحب ذروته وحقق غايته، وانغمـس الفنان في هذه الحمى التي تعصف بهدوئه وسلام نفسه، فإنه لا يكون أكثر من إنسان خامل تتعطل فيـه ملكـة الخيال، فلا يعود قادرًا على إنتاج شيء رفيع، وإذا انتهى الحب وأصبح مجرد ذكريات، عاد الخيال إلى نشـاطه، واستطاع أن يجتر هذه الذكريات ليحيلها مرة أخرى إلى ألحان وأنغام… هكذا كان شأن الحب معي فـي حيـاتي وألحاني“. الحب هنا يستخدم وظيفيًّا، كيف نستفيد منه، ونستمتع به، ونحلبه حتى آخر قطرة، ثم نحيله شيئًا آخر يكون سببًا في سعادتنا وخلودنا وزهونا بذاتنا.

حين تزوج عبد الوهاب للمرة الأولى في 1931 كان، تقريبًا، في العشرينيات من عمره… تزوج من أرملة ثرية، تملك ألف فدان، وتكبره بنحو عشرين عامًا. أحبته سيدة المجتمع وتزوجت منه سرًّا كي لا تعلم أسرة زوجها الراحل.. ولم يعلم بهذه الزيجة سوى محمد التابعي وتوفيق الحكيم، وضمانًا للسرية شهد على العقد خادمان في قصرها، استمر الزواج نحو 10 أعوام، ولم ينجبا، وانفصلا لأن الفنان التي تزايدت شهرته وتضاعف عدد معجبيه لم يتحمل غيرة زوجته، خصوصًا وأن معجباته بالذات كن في تزايد مستمر، وكانت هي تغار عليه بشدة؛ لدرجة أنها دبَّرت لقتله عندما عرفت بنيته في طلاقها، ولكنه نجا، ليمارس هواية الصيد في زيجتين لاحقتين…

في راس البر، وفي فندق كورتيل، الذي تغير شكله الآن، التقى عبد الوهاب ذات صيف بزوجته الثانية، وأم أبنائه السيدة إقبال نصار، وكانت متزوجة في ذلك الوقت، وزوجها معها في راس البر،

عبد الوهاب في بيت الزوجية تصوير علي فيلم ملون للمصور إيفون بشارة

لكن هذا لم يمنع دونجوان عصره من السؤال عنها، وملاحقتها، بعد العودة إلى القاهرة، لكنها لم تثق في نواياه بسهولة، فهو خطير، غير مأم الجانب. أما هو فلم يكن يتصور أن ترفضه امرأة، حتى ولو كانت متزوجة. ولم ييأس، ظل يحاول حتى استجابت، وطلقت من زوجها، وتزوجت منه، وعند عقد القران حدثت مشكلة كبيرة؛ فقد رفض عبد الوهاب أن يعلن الزواج في الصحف خوفًا على مشاعر معجباته! لقد حاول حتى آخر لحظة الدفاع عن صورته كرجل مرغوب لا يمتلكه أحد، لكنهما أكملا وأنجبا خمسة أبناء، وظلا معًا حتى تعرَّف إلى زوجته الأخيرة نهلة القدسي، وعرفت إقبال ولم ترض بالاستمرار، فطلبت الطلاق؛ فلم تكن تلك الحادثة الأولى من هذا النوع..

كانت نهلة القدسي وقتها زوجة للشاعر ووزير الخارجية الأردني عبد المنعم الرفاعي، ويحكي عبد الوهاب عنها “كانت سيدة رائعة الجمال، لا أستطيع أن أنسى منظرها إلى اليوم، رأيت جمالًا رهيبًا لم أر مثله في حياتي، رأيتها تضع نظارة سوداء على عينيها، فخشيت أن تكون حولاء، فقلت لها: ما تشيلى النضارة يا هانم! فقالت نهلة: لا.. والله عيني تعبانة، فقلت لنفسي لا بد من الهجوم، وعرضت عليهما– ومرافقتها– أن يتفرجا على الجناح الذي أقيم فيه، ودخلتا معي، وانتهزت الفرصة ونزعت النظارة من فوق عيني نهلة، وإذا بها تزغدني في صدري وتقول لي: إيه قلة الأدب دي! قلت لها: متأسف، وتطلعت إلى عينيها، وكدت أُجنّ بجمالها، وتبيَّن لي أن الذي كانت تخفيه كان أجمل شيء فيها! قلت لها: عرفت لماذا تضعين النظارة، لتخفي كل هذا الجمال، أنت رائعة الجمال، أنت شيء خطير… وإذا بنا نتفق على تطبيع العلاقات كما تقول لغة السياسة الآن” وقتها كان في منتصف الخمسينيات من عمره، محمَّلًا بخبرات لا تبارى في الحب، لكنه لم يستطع المقاومة، لقد فعل كل ما يلزم لإتمام الزواج؛ ولزواجهما قصة عجيبة تدخلت فيها أجهزة مخابرات عربية، وهو ما يبين إلى أي مدى كان محمد عبد الوهاب شخصًا واصلًا، وإلى أي مدى يستطيع الذهاب في الحصول على ما يرغب به..

في مذكراته التي صدرت عن دار طلاس بعنوان “أوراق من دفتر الوطن: 1946- 1961″ يروي سامي جمعة رجل المخابرات السورية النافذ كواليس الزواج الأخير في حياة الأستاذ “في ربيع عام 1958 استدعيت السيدة نهلة القدسي من عمان إلى دمشق، حيث حلت في فندق سميراميس، ووكلت المحامي أسعد الطباع ليتولى المهمة لدى المحكمة الشرعية بدمشق، وكان قد تم التمهيد لذلك بإعادة الجنسية السورية للسيدة نهلة، ومنحها تذكرة هوية سورية جديدة، كما عُين محل إقامة وهمي لها في دمشق، ليعتمد في تبليغ مذكرات المحكمة الشرعية الصادرة بشأن دعوى طلاقها من زوجها بحجة أنه “السيد عبد المنعم الرفاعي” مجهول الإقامة ومنقطع عن الإنفاق عليها لعدة سنوات… وخلال عشرين يومًا أصدرت المحكمة الشرعية حكمها بطلاق السيدة نهلة القدسي السورية الجنسية من زوجها الأردني عبد المنعم لرفاعي، وكان الأستاذ محمد عبد الوهاب ينتظر صدور هذا الحكم بفارغ الصبر في فندق بلودان، وما إن تم هذا الأمر حتى طار الاثنان إلى القاهرة حيث عقد قرانهما“، ويعترف سامي جمعة إن هذه الأعمال وما يشبهها أعمال غير أخلاقية، لكنها السياسة وأحكامها! ويظل السؤال قائمًا: ما الذي يجعل جهاز المخابرات السورية يتدخل في تطليق نهلة القدسي؟ يبدو أن هناك ملابسات لا نعرفها بخصوص هذه الحكاية الواردة في الكتاب. ولا أحد يعرف إن كان الموسيقار قد توقف عن اللعب بعد زواجه من السيدة التي أحبها إلى هذه الدرجة، فلا يعتزل اللاعب ذو المهارات الاستثنائية في الحياة بهذه السهولة، وإن كان للحياة شروطها النهائية…

ربما كان الأستاذ حقًّا يتحرى الصدق في مشاعره ورغباته، وعندما سألته ليلى مراد “أنا ليه دايمًا بصدقك وأنت بتغني يا أستاذ؟” رد عليها “أصلي عمري ما غنيت إلا وأنا باحب يا ليلى“؛ لكنني لا يمكن أن أصدق أنه كان يقصد نفسه وهو يكرر لما يزيد على عشر مرات في الجندول “أنا من ضيَّع في الأوهام.. أنا من ضيَّع في الأوهام.. أنا من ضيَّع في الأوهام عمره“؛ المؤكد أن الأستاذ لم يضع في الأوهام عمره.