في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

غادرت منزل أسرتي في السادسة عشرة. وانتقلت للحياة في مدينة 6 أكتوبر وحيدًا بسبب دراستي الجامعية. سكنت في أحد الأحياء العمالية البعيدة رخيصة الإيجار. في عامي الأول هناك، لم يكن بالمنطقة سوى محل بقالة صغير، ومطعم شعبي قذر، ولا أحد.

كان هذا في عام 2001، وأكتوبر حرفيًّا كما يقولون عنها “صحراء”.

أتذكر؛ يركب الواحد السيارة وعن يمينه لمسافة كيلومترات تمتد رمال صفراء ونباتات تحتضر، وحين تسأل يقولون هذا هو الحي الثامن، لكن ما من مبانٍ ولا أحياء بعد.

لم يكن هناك تاكسيات أصلاً في أكتوبر، بل سيارات ربع نقل يقودها صبية من الفيوم وبنى سويف، تتفاوض مع الواحد منهم ليوصلك إلى حيث تبتغي، وإذا كنا أكثر من اثنين يركب الباقون في صندوق السيارة.

صباح كل يوم كنت أسير نحو كيلومتر ونصف المتر حتى أصل إلى مكان يمكنني منه أن أركب وسيلة المواصلات الجماعية المتاحة في المدينة وقتها؛ وهي سيارة ربع نقل مغلقة بغطاء من الصاج، وعلى الجانبيين كنبتان متقابلتان يجلس عليهما الركاب. أتذكر، كانت الأجرة نصف جنيه.

سارت الأيام الأولى في عزلة وتكرار أبدي ذي طابع شاعري. أذهب للدراسة، ثم أعود إلى الشقة، أُخرج طعامًا جاهزًا من الثلاجة وأسخنه، وأجلس في الغرفة أفكر في وسائل لقتل الوقت.

أنظر من الشباك، أو أقف في البلكونة لساعات ولا أرى إنسانًا أو أرصد حركة في الشارع. فقط سيارات قليلة مركونة، وعمارات معظم نوافذها معتمة، غالبية شقق المنطقة غير مأهولة، والبناية التي أسكنها لا يوجد بها سوى شقة واحدة مسكونة، شاهدت ذات مرة رجلاً في الثلاثينيات يخرج من بابها.

دون تخطيط مسبق، وبلا وعي كنت أيضًا أقرأ “الأخوة كرامازوف” لديستويفسكي، مما دفعني إلى موجة من الكآبة والسواد غلَّفت حياتي، عند نقطة ما بدأت أشك في كل ما حولي، حتى بدأت بوضع أحجار متوسطة الحجم أمام وخلف إطارات السيارات المركونة في الشارع، للتأكد مما إذا كانت هذه السيارات تتحرك بالفعل ولها أصحاب يسكنون هنا، وليست مجرد ديكور لتجربة مريبة تمارس عليَّ من قبل قوى خفية في السماء أو في باطن الأرض.

أنظر الآن إلى تلك الأيام، وأراها مزيجًا من كوابيس مراهق لم يتجاوز الثامنة عشرة، يخوض للمرة الأولى تجربة الحياة وحيدًا، فيما ظن أنها ستكون القاهرة، لكنه أتى ولم يجد إلا جنينًا يتشكَّل لمدينة تسمى 6 أكتوبر.

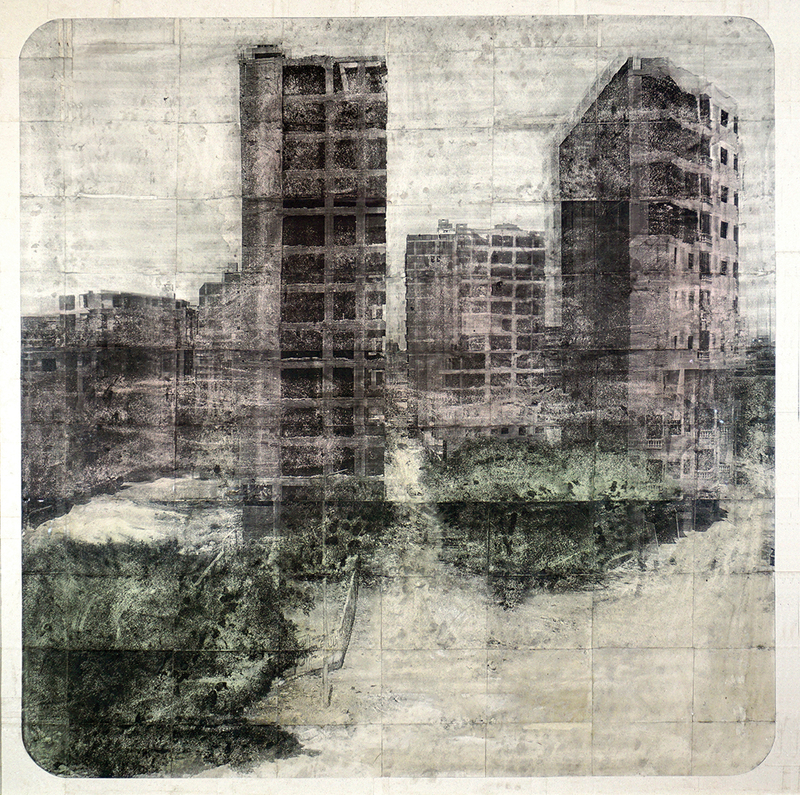

عمرو الكفراوي مع لوحات معرضه عن الطريق الدائري

بعد عامين من التجوال في فراغ مدينة 6 أكتوبر، تشجعت على النزول إلى القاهرة؛ القاهرة التي عرفتها عبر الفن والأدب ومركزها وسط البلد. لم أكن أعرف أحدًا هناك، ولا مكانًا محددًا فكنت أدور في الشوارع وحيدًا لكن متكيِّفًا بونس الشوارع وزحامها والناس الذين لا أراهم في أكتوبر، أحيانًا أجلس على الرصيف، أو أقف في زاوية وأظل متأملاً مراقبًا للسيرك ولتنوع العابرين في وسط البلد.

بعد نحو خمس سنوات ذهبت إلى معرض مقام في (أرض اللواء) والتي تقع بين أكتوبر ووسط البلد؛ بين المدينة وهامشها؛ المعرض بعنوان (نقاط سوداء 2008) مقام في محل صغير في الدور الأرضي من بناية سكنية. تدخل إلى المحل فتجد الجدران مغطاة بألواح من الخشب مرسوم عليها بشر في وضع حركي؛ وكأنهم يعبرون شارعًا، أو يغادرون بناية، لكنهم هنا معلقون في الفراغ.

كان هذا المعرض الأول الذي أراه لعمرو الكفراوي، تقابلنا، أجريتُ حوارًا قصيرًا معه، حكى لي طريقة عمله؛ حيث يجلس في أحد “كافيهات الإنترنت” المطلة على ميدان طلعت حرب بوسط البلد، ويخرج كاميرًا صغيرة ويبدأ في مراقبة العابرين في الميدان والتلصص عليهم، والتقاط الصور دون أن يلحظوا، ثم بعد ذلك يرسم فوق تلك الصور محولاً أجسادهم في وضع الحركة إلى ظل أسود يعبر فراغ الجدران الخشبية التي تغطي جاليري “آرت اللوا”.

تتشكَّل تلك الظلال فنرى فيها شيخًا محنيًّا وعلى ظهره حقيبة كبيرة، عاشقين يتهامسان، امرأة تمشى مائلة بفعل ثقل الكيس في يمينها، قطط وعِرَس القاهرة الشهيرة وقد تضخمت لتصبح أقرب إلى لديناصورات، أحباء يفترقون، أصدقاء يلتقون، تائهين في الزحام، وكهلاً ينظر تحت قدميه في ذهول.

في أثناء حديثنا انحرف الكلام من المعرض إلى القاهرة وزحامها وضجيجها، كلانا نحب المدينة على الرغم من كل مساوئها. عمرو يراها مدينة متوترة تعج بالحياة والبشر والحركة، لكن هذه التوتر يضغط البشر ويحولهم إلى نقاط سوداء متضائلة. أما أنا فكنت الشاب القروي المتعطش لا يزال لكل هذا الضجيج والتوتر والصخب، والراغب في تذوق كل الملذات والآلام.

ثاني يوم، ذهبت إلى “كافيه الإنترنت” الذي وصفه عمرو، دخلت وأجَّرت جهازًا، لكن بدلاً من الشاشة جلست لساعة أنظر من النافذة التي كان ينظر منها، وأراقب العابرين. لاحظت أن لا أحد يبتسم، الجميع يرتدي قناع الإعياء، أو هم مرضى بالفعل، هؤلاء هم سكان المدينة.. أو هكذا يُفترض، لكن جميعهم في الشارع مثل لوحات عمرو في طريقهم إلى جهة ما. وفكرت للمرة الأولى إذا كان كل هؤلاء عابرين فأين هي المدينة؟ وهل المدينة هي مكان الإقامة الذي ننام فيه؟ أم ما نقطعه لنحيا؟

عرفت القاهرة وهي في طريقها إلى الزوال. أتحدث عن قاهرة الحداثة المصرية، التي أعيد تصميمها والتوسع فيها خلال القرن التاسع عشر والعشرين لتعبِّر عن الجدالات والتشوهات والإنجازات المختلفة لمحاولات خلق مصر الحديثة، تعكس الأحياء المتجاورة في القاهرة سجل التمدد العمراني خلال مئتي عام، وفي الوقت ذاته تعكس أفكار وأحلام المصريين الذين مضوا.

مدينة الألف مئذنة، وعجيبة الشرق التي استيقظت على المدافع وسنابك خيل الفرنسية في قلبها حيث الجامع الأزهر، ثم تمددت على المستنقعات لتظهر وسط البلد في محاكاة معمارية للحداثة الغربية، صممت وسط البلد لتشبه باريس، لتكون سكنًا مناسبًا للنخبة الاستعمارية الأوروبية التي أتت لتحكم مصر، ولتكون عاصمة جديدة لمصر الحديثة بينما تركوا القاهرة العتيقة تموت.

ثم في القرن العشرين تضاعفت طبقة الأفندية، واقتطعت الطبقة الوسطى مساحات عمرانية جديدة؛ لتظهر أحياء المنيل والعباسية والدقي، ثم تنفجر مع قيام الجمهورية العسكرية أحياء مدينة نصر وإمبابة، ويستمر هذا الانفجار السكاني العشوائي ليتقرر مع التسعينيات حصار المدينة بحزام من الأسفلت يحمل اسم الطريق الدائري.

هذه هي القاهرة التي رأيناها على الشاشات، ووثقها الأدب المصري الحديث، لكني كنت أقيم خارج هذا الحزام، في مدن جديدة تحاول التملص من سيطرة القاهرة بلا جدوى، حتى إن إحداها لم يجدوا لها اسمًا سوى “القاهرة الجديدة”.

وبعد العقد الأول من الألفية الجديدة، أعلنت السلطة بشكل غير رسمي موت القاهرة؛ كانت خطط ومشاريع التحديث تتحدث صراحة عن نقل الوزارات والمقرات الحكومية إلى مدينة 6 أكتوبر، التي لم تعد صحراء بل بدأ إعدادها لتكون عاصمة جديدة، ثم تغيرت البوصلة بعد ثورة يناير، ليظهر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في أقصى الشرق، والذي أوشك على الاكتمال واقتربت الإعدادات النهائية لنقل العاصمة إليه وتحويل القاهرة القديمة إلى شبكة من الطرق والكباري تؤدي إلى العاصمة الجديدة.

ولد عمرو الكفراوي في القاهرة، بينما أتيتُ أنا من خارجها، من “المنصورة”. أتيت إلى هامش القاهرة في 6 أكتوبر، وطوال أكثر من خمسة عشر عامًا عشت حياة موزعة بين 6 أكتوبر وأحشاء القاهرة. أما الكفراوي فرحلته عكسية؛ طفولته في حي مدينة نصر أبرز الأحياء المعبرة عن مصر الجمهورية، ومنه نبع شغفه الفني ليقيم لسنوات في وسط البلد؛ حيث قلب المدينة المتوترة الذي نرى آثاره في أعماله الفنية، لكن ليس بالتوتر والفن يحيا الإنسان، فبعد سنوات من الحياة في وسط البلد انتقل هو الآخر إلى 6 أكتوبر، وإن احتفظ باستديو صغير للعمل في وسط البلد.

جغرافيًّا كان الكفراوي يبتعد عن المدينة، وما كان يراه توترًا وطاقة وحركة، أصبح يظهر في لوحاته في شكل مبانٍ مصمتة وأشباح من الماضي. بالحياة في المدينة يزول سحرها مع الزمن، وتتكشف الحقيقة مع الوقت؛ فصورة المدينة وتاريخها ليس موجودًا إلا في خيالك، بينما الواقع وقبحه يصفع عينيك.

في 2014 أقام معرضه “مثل السراب”؛ هذه المرة لم يصوِّر العابرين في المدينة؛ بل صوَّر بناياتها وخراباتها، ثم أعاد تدوير أرشيف ضخم من الصور الفوتوغرافية التي اشتراها من أحد بائعي الصور القديمة. مزج صور البورتريه التي تعود إلى الخمسينيات والستينيات بصور المباني الحديثة، لينجز بورتريهات للسكان القدامى للمدينة وهم يجولون في أطلال حاضرها.

ليس الكفراوي فنانًا توثيقيًّا، ولا يمكن اعتبار أعماله مجرد رصد وتسجيل لتوتر المدينة، بل هي بورتريهات لعمرو نفسه كأحد سكان هذه المدينة والمتيمين بها، لكن لكل حب مهما عظُم نهاية، وعمرو الآن يغادر القاهرة ويودعها بهذا المعرض.

يوجد الفن في الطرق الوعرة. النُسَّاخ ومنتجو “الكيتش” هم من يكتفون بالصور التي تبرز الجمال النائم على الرصيف. بينما يترسب الفن في القاع خلال عملية تصفية وتنقية لمواده الأولية. يبدأ الكفراوي من صورة فوتوغرافية لمنظر عام. النُسَّاخ قد يأخذون الصورة ويعيدون رسمها مع استعراض كل التقنيات الاحترافية للرسم والألوان لإنتاج صورة كيتش تحصد “اللايكات” لكنها تنسى في اليوم التالي.

لكن الفنان ككفراوي يكبِّر الصورة ويعدِّلها، يقسمها، يطبعها، يلونها، في سلسلة من إجراءات التنقية وإعادة التشكيل والتجريب، حتى يلتقط هذا المخفي، بل هذا الذي لم يوجد ولن يوجد دون وجود الفنان.

اللوحة أمامنا ليست بورتريه للقاهرة أو مبانيها، بل بورتريه لهذا الذي هو بلا شكل، لذلك الجرح، لذلك الحزن، لتلك اللامبالاة، للغضب المكبوت، لكل ما تتركه القاهرة وطريقها الدائري على أرواحنا.

لا شيء يُعبِّر عن القاهرة في العشرين عامًا الأخيرة مثل الطريق الدائري. المدينة التي توسعت وتمددت عبر مئات السنين بلا رقيب ولا حسيب طوِّقت بالطريق الدائري، وبدأ سكانها في الانتقال والشتات في المدن الجديدة، بينما تقف الأطلال والخرائب القديمة منعزلة مثل لوحات عمرو الكفراوي في هذا المعرض؛ تطل على الطريق الدائري ويطل الدائري عليها.

ثم يغادر الفنان مرة أخرى، ينتقل إلى بلد جديد شمالي وبارد؛ إلى كندا حيث يعيش حاليًا، وفي إطلالة أخرى يعود إلى مدينته، في مشروع يبدو كقبلة وداع؛ لا للقاهرة، بل لتلك التجربة الفنية الطويلة التي خاضها مع المدينة، عمادها الفوتوغرافيا والطباعة ثم الرسم والتلوين على ورق معاد التصنيع لتكوين لوحات ضخمة من فسيفساء الظلال والألوان.

يستمر الكفراوي في استخدام التكنيك ذاته في تنفيذ العمل الفني؛ لكن على عكس معرض “السراب”؛ هذه المرة، لا وجوه من الخمسينيات، ولا ظلال للحياة تظهر في لوحات هذا المعرض، بل مُتعمِدًا في أثناء معالجة الصور وطباعتها ورسمها طمس أي آثار للحياة. فنلاحظ في معظم اللوحات كيف أن النوافذ والشرفات مُعتمة، لا دليل على حياة داخل هذه المباني، بل لا نعرف هل هي مبانٍ مكتملة بالفعل أم لا تزال في طور البناء.

بنى الكفراوي هذا المشروع مستخدمًا عددًا كبيرًا من الصور؛ التقط معظمها على الطريق الدائري، هناك حيث نرى كتلاً من المباني بالطوب الأحمر تنتصب مطلة على الطريق الدائري؛ وفي الخندق الواقع بينها وبين حرم الطريق تتراكم النفايات في أهرام صغيرة لتعكس العمق الحضاري والجمالي للمنطقة. معظم تلك العمارات والشقق على الدائري غير مسكونة، بل متروكة للأولاد حتى يكبروا ويتزوجوا فيها، أو ربما بُنيت على عجل لأن أسعار مواد البناء رخيصة؛ اختصارًا هي استثمار لمستقبل لا يدري أحد متى يأتي.

الجميع يعرف – لكن في الإعادة إفادة – القاهرة لا تبدو جميلة إلا إذا خرجت منها، أو في لوحات الكفراوي.

أتذكر الآن أيامي الأولى في أكتوبر، ومع أن لياليها كانت كئيبة وحيدة بل ومخيفة، لكني الآن أعود إليها بحنين، مثل أي ماضٍ مهما كان بشعًا نتذكره بشجن، فنضحك ساخرين من أنفسنا. كتلك البسمة التي علقت على وجهي وأنا اتأمل لوحات عمرو الأخيرة. لاحظت كيف ينحرف اللونان الأحمر والوردي اللذان صُبغت بهما المباني ليلامسا درجات الرمادي. أو كيف يتكاثف الأخضر والأشجار في لوحات أخرى مخلفًا أشكالاً تجريدية مبهمة، أو كيف تتجاور قطع الورق الصغيرة لتشكل شبكة عملاقة تربط أبعاد المشهد بعضها بعضًا، أو كيف أضيفت إطارات دائرية لتحدد اللوحات كالأيقونات.

يبدو واضحًا سعي الكفراوي لتحويل قبح القاهرة المعماري ومبانيها المعلبة إلى لوحات متناسقة، تُراعى فيها النسب والاتزان والمنظور وعلاقات الظل بالنور، ومناطق الثقل بالخفة، ودرجات اللون المحسوبة بدقة، التي تُذكِّر بلوحات المناظر الخلوية لفناني عصر النهضة مع الاختلاف الكبير في التناول، ربما لأنه أصبح يعيش خارج المدينة، ينظر إليها بشجن، أو ربما يبحث عما قد يبدو جميلاً وسط تلك الأنقاض.