في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

سرير فارغ في الزيارة الأولى

كنت في صغري دائما أعدُّ الصداقة رفيقة المشي. أصدقائي المقرّبون هم أولئك الذين أقضي معهم ساعات وساعات نمشي دون وجهةٍ يحكي كل منا للآخر حكايته، وكأن الحكاية لا تتمّ بل لا تبدأ إلا مشيًا. كذلك علاقتي مع المدن. لا زلت أذكر أول يوم وصلت فيه مطار مدريد بحقيبة انكسرت عجلاتها في الطائرة، تحت شمس الظهيرة، أجرُّ ثقلها ورائي في شوارع العاصمة الأوروبية الأولى التي عرفتها، في الطريق إلى «باب الشمس» حيث كان ينتظرني صديقي المصري ليأخذني إلى بيته. أظن أن علاقتي السيئة بمدريد تعود إلى المرات العديدة التي مشيت فيها يائسًا مثلًا بحقيبتي لا أعرف ماذا أفعل. أذكر كذلك أول يومٍ أمشي فيه في شوارع سلمنكا تحت المطر بخريطتي الورقية المبتلّة وصوت الشاب الجزائري يلمس كتفي ويسألني: عربي؟ كنت لا أعدُّ نفسي صديقًا مقرَّبًا لأحد من مجموعة أصدقائي إن لم نكن مشينا معًا وحدنا. كذلك المدن، علاقتي بكل مدينة تبنى على ليالي المشي وأنهر الجري والهرولة وصباحات السعي.

ناصية شارع العزلة حيث نزل الحي أول مساكني في المدينة القديمة

تبدأ علاقة الإنسان ببعض الأشياء والأشخاص والأماكن قبل اللقاء الأول، كما تبدأ أحيانًا بأول لقاء، وأحيانًا أخرى لا تبدأ إلا بعده أو لا تبدأ أبدًا وإن تكرّر اللقاء. سمعت عن كارتاخينا دي إيندياس طوال شهوري الأولى في إقامتي في كولومبيا، حيث كنت أعيش في مدينة صغيرة على بعد حوالي أربع ساعات من الميناء الكبير. لم آتِ لزيارتها رغم حديث الجميع عنها لسببين أحجماني. الأول ذكر الجميع الغلاء والمبالغة في أسعار كل شيء دائما مقارنًا بذكر كارتاخينا، والثاني حديثهم عن ازدحامها الشديد بالسيّاح طول العام، فهي واحدة من أكبر المدن السياحيّة في كولومبيا. جعل ذلك زيارتي لها تتأخر لبعد مرور أكثر من عام في كولومبيا، قضيت نصفه تقريبًا في حجرٍ كاملٍ فرض إجباريًّا على كل مدن البلد. قضيت ثلاثة أشهر في بيت بقرية صغيرة مطلًا على البحر، ثم عدت إلى مدينتي الصغيرة «سينسيليخو» وقضيت ثلاثة أشهر أخرى أمشي في شوارع تشبه المقابر بعد السادسة مساء، بعد أن رحل كل أصدقائي إلى بلادهم، ولم يبق ممن أعرف سوى القليلين.

شارع يفضي إلى البحر، كارتاخينا دي إيندياس، سبتمبر 2020

بعد ستة أشهر دون الخروج من هذا الطريق الذي قطعته مرارًا بين المدينة الصغيرة وبيت الشاطئ، قررت الحكومة أخيرًا أن تسمح بالتنقل بين المدن ببداية شهر سبتمبر. كنت كأنني سجين فاضت به زنزانته فألصق جسده بالباب حتى يكون أول الأحرار الراكضين حين يفتح الباب. لم أنتظر أن تبدأ شركة الأوتوبيس «برازيليا» رحلاتها بين المدن بعد يوم أو يومين، واستقللت سيارة خاصةً مع مسافرين آخرين كانوا معي منتظرين خلف الباب يريدون الخروج. لم أعرف ماذا سأفعل في المدينة الجديدة – وهو ما تعنيه كلمة «قرطاج» المدينة التونسية التي كانت أصل تسمية المدينة الإسبانية والتي ورّثت بدورها الاسم للميناء الكولومبي -. في الطريق كتبتُ إلى جون خايرو خونييليس، صديقي الكاتب الكولومبي الذي نشأ وعاش في كارتاخينا قبل أن ينتقل للعيش في العاصمة بوجوتا، وأرسل إليّ أرقام بعض أصدقائه هناك. في الطريق تذكّرت أنني قابلت منذ شهور فتاة جاءت لإلقاء بعض المحاضرات في علم النفس في الجامعة التي كنت أعمل بها، وكانت تدرس في كارتاخينا. ساعدتني آنا في البحث عن مكان أبيت فيه لياليّ الأولى، ورافقتني إلى الشاطئ – الذي كان يبعد دقائق عن مكان إقامتي – أول ليلة لي. حين وصلت إلى الشاطئ أحسستُ أنني فعلتُ ما كان عليّ فعله، المجيء إلى مدينة البحر بعد أن رافقت البحر شهورًا من القرية.

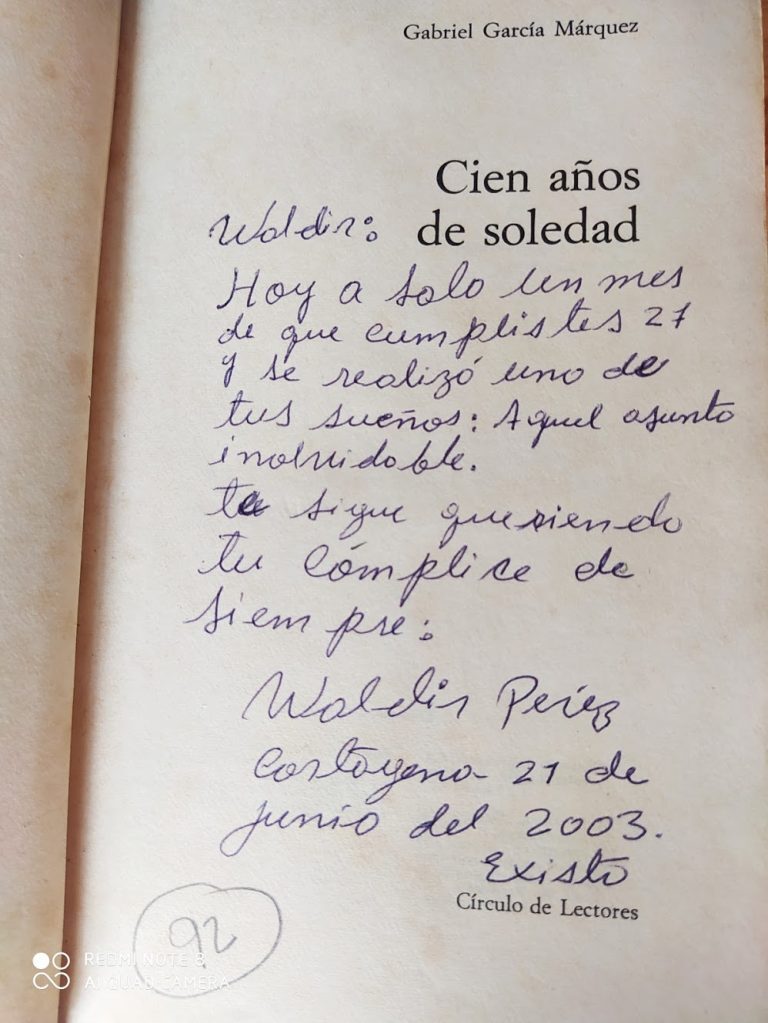

إهداء صديقي والدير بيريس نسخة من عشرين نسخة من مئة عام من العزلة لنفسه في عيد ميلاده ال21، من رفيقه الدائم: والدير بيريس.

* يريد والدير أن يقرأ الرواية مئة مرة من مئة نسخة مختلفة وأن يحتفظ بها جميعًا في مكتبته التي تضم حتى الآن عشرين نسخة ``مقروءة باللحم والدم``.

صباح اليوم التالي استقللت تاكسي وطلبت منه أن يأخذني إلى مركز المدينة. سألني إلى أي مكان في المركز، فقلت له: قلبه. لم أود أن أبدو كأنني لم أذهب إلى وسط المدينة من قبل، فشرحت له أنني أريد الذهاب إلى مركز وسط المدينة، وأن لكل مدينة قلبًا، فليحملني إلى هذه النقطة هنا. قال لي: برج الساعة؟ فقلت له: بالضبط، برج الساعة. وصلنا إلى أسوار المدينة القديمة، التي ذكّرتني بأسوار قاهرة المعزّ، وبأسوار مدينة آبلة الإسبانيّة، ودخلنا من إحدى بوّاباتها، ثم وصلنا إلى برج الساعة. هبطت فلم أجد أحدًا سواي، ونظرت من حولي فكانت كل المحال والمقاهي والبارات مغلقة. بدأت التجوّل في شوارع المركز التاريخي للمدينة، الذي تحيط به الأسوار التي بناها الغزاة الإسبان على طراز الأسوار الرومانيّة. رأيت مدينة تقوم من تحت الأنقاض، محلات مهجورة، وأخرى يعاد تأثيثها. هذه هي شوارع كارتاخينا التي لم تكن تتسع لموضع قدم من قبل، وأمسكني عن زيارتها طوال عام هاجس الازدحام والتكتّل البشري، أمشي في شوارعها وحدي، أراقب أبواب بناياتها التي أثارت في نفسي ذكريات الأندلس وبيوتها الملوّنة الجميلة. أرى جمال البنايات والشوارع والكنائس جمالًا نجا من الوباء، وأشعر بأنني أيضا من الناجين.

أنتقل بعد يومين لأقيم في فندق صغير داخل مركز المدينة، بعد رحلة بحث طويلة في الحي المقابل للمركز التاريخي، حيّ «خيتسيماني» حيث بدأ النضال لتحرير العبيد السود. ظللت ساعات أبحث مع آنا عن هوستيل في ذلك الحيّ لكن أغلب الأماكن لم تكن عادت للعمل بعد شهور الإغلاق الستّة، والبقية أغلقت بعد إفلاسها. استغللت جولة البحث عن مكان لتصوير حوائط شوارع الحي التي تملأها الرسوم وتفيض ألوانها. طلبت من صديقتي أن تصوّرني إلى جوار جابرييل جارسيا ماركيز وهو يعزف الأكورديون. أثقلتني حقيبتي الممتلئة كتبًا، هي وشنطة الكتب التي اشتريتها من المكتبة الوطنية في أول أيامي في كارتاخينا، بعد أن قضيتُ عامًا كاملًا في مدينة لا مكتبة فيها. قررت وقتها أن أذهب للبحث داخل المركز. لم أجد كذلك مكانًا، فحجزت شقّة بدت على بعد عشر دقائق من وسط المدينة، وبعد أن دفعت ثمن الإقامة، بدا لي موقعها على بعد نصف ساعة فألغيت الحجز، وجلست وصديقتي نشرب قهوة ونفكّر ماذا أفعل. كنت جالسًا في بهو مقابل لجامعة كارتاخينا، والتي راودني الأمل أن أعمل فيها مدرّسًا وأعيش في هذه المدينة منذ وطأت أقدامي شوارعها، وبخاصَّةٍ أنني جئت بعد قليل من إلقاء ورشة عن الترجمة الأدبية نظمتها سلسلة المكتبات الوطنية في فرع كارتاخينا، وأخبرتني مديرة القسم الثقافي أن رئيس قسم الأدب واللغة في الجامعة طلب منها أن يطلع على سيرتي الذاتية.

فندق ماكوندو بوسط المدينة القديمة

بعد أن استنفدت وسائل البحث، عدت مرة أخرى لموقع حجز الفنادق أبحث عن فندق قريب، فوجدت فندقًا اسمه «الحيّ» على بعد خطوات من المكان الذي كنت فيه. لم أصدّق نفسي حين ذهبتُ وكان الفندق تقريبًا في نفس المكان الذي كنت فيه. لم يمكن له أن يكون أجمل مما كان، بأثاثه الأندلسي والغرفة الجميلة المطلّة على الجامعة والشرفة الخشبية الطويلة. لم أقرأ قبل أن أصل إلى الفندق اسم الشارع المكتوب على ناصيته «شارع العزلة» أو «شارع الوحدة»، وكأنه كان عنوانًا لأيامي الأولى في المدينة الجديدة. كنت الزائر الأول بعد الوباء، وقضيت ليالي كاملة وحدي في البيت الكبير كلّه، وحدي في المدينة كلّها، أسير في شوارعها التي أخذت تمتلأ يومًا بعد يوم، وخصوصًا أيام السبت والأحد حيث يأتي السيّاح من المدن الأخرى إلى البحر بعد شهور من الانعزال. لكنني كنت أعود إلى البيت كل ليلة بعد المشي ساعات أرى الناس يبدؤون شيئًا فشيئًا في شغل الأماكن التي كانت مهجورة، لكنني لا أزال وحدي، أصعد الأسوار القديمة وأدور حول مركز المدينة، أحدّث البحر وأعود إلى شارع الوحدة. مررت إحدى الليالي بفندق اسمه «ماكوندو» اسم القرية التي أنشأها خوسيه أركاديو بوينديا بطل رواية «مئة عام من العزلة»، وعلى حائط الفندق رسم لماركيز وجملة له تقول: «ما من مكان أكثر حزنًا في الدنيا من سرير فارغٍ»، فأقول له: ستكون أنت والزمان يا سيّد ماركيز، ثم أعود إلى سريري الفارغ.

مجموعة صيادين في منطقة الفم الكبير بكارتاخينا دي إيندياس

عدت مساء يوم إلى البيت ولم تكن الفتاتان اللتان تعملان فيه، ودخلت لأستحمّ، وحين انتهيت فتحت الباب فلم ينفتح. حاولت فتحه بكل الطرق فلم أستطع، ولم يكن معي هاتفي، وكنت أعلم أن لا أحد في البيت. من حسن حظي أن جدران الحمّام لا تصل إلى السقف، وفوق الحائط هناك لوح زجاجي قررت كسره من أحد جوانبه لكي أستطيع القفز منه والخروج من الحمّام. ظللت في هذه المحاولة حوالي نصف ساعة من الضغط والقلق، وحين خرجت أخيرًا شعرت بضيق شديد، فقررت أن ألبس جلابيتي الرمادية التي أهدانيها صديقي في مصر منذ سنوات. ارتديتها لأمشي غير عابئ بأي شيء، بما أبدو، بما يظن الناس. فقط أرتدي ما يريحني، وأمشي على السور القديم أراقب الغروب لتصفو به نفسي.

خرجت ووقفت أراقب الغروب، يغمرني إحساس بالجمال والاكتمال، ووجدتني أردّد في نفسي بيتًا علمنيه أحد أصدقائي ومن حينها وأنا أذكره في كل مرة أحس بالجمال:

وَرقَّ الجوُّ حتّى قيل هذا … عتابٌ بين جَحْظَةَ والزمانِ

وبينما أنا في هذه اللحظة، يمرُّ رجل بكاميرا يلقي عليّ السلام بالإسبانية، فأرد عليه بالعربية: مساء الخير. فيحاول تكرار التحية ثم يمضي. يعود بعدها ليسألني عن لباسي وعمّن أكون، ويسجّل معي حديثًا قصيرًا يسألني فيه هل لردائي علاقة بالدين، ثم يسألني ما جاء بي من مصر إلى «سينسيليخو»، تلك المدينة الصغيرة، وأخيرًا يسألني كيف أرى كارتاخينا. لم أكن لأشاهد الفيديو ولا لأعرف به إن لم تخبرني يومًا إحدى البائعات في المكتبة التي أتردّد عليها لشراء الكتب وتقول لي إنها شاهدتني في مقابلة تلفزيونية، وتبحث لي عن الحلقة فأرى نفسي متحدّثًا عن كارتاخينا مأخوذًا بالجمال كل مأخذ، عيني تنظر إلى الغروب وحديثي يتقافز كأمواج البحر، أقول حين يسألني:

وما رأيك في كارتاخينا؟

كنت الآن أمام البحر أتحدث لنفسي وأكرّر بيتًا يقول، ثم قلتُ بيت جحظة البرمكي، وترجمته للإسبانية، ثم قلت، لأن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحدث في الدنيا، ما أراه الآن هو أفضل ما يمكن أن أتخيّله من الدنيا.

فيقول هو: هذا الغروب مختلف، أليس كذلك؟

فأقول: بلى، كارتاخينا كلّها في الحقيقة، المدينة كلها تملأني بشعور بالجمال لم أختبره من قبل. كنت أدرس في إسبانيا، وزرت الأندلس مرتين، أعشق الإسكندرية، لكن هذه المدينة مزيج عبقري من الإسكندرية والأقصر وقرطبة وغرناطة وإشبيلية وكل شيء جميل عشته. ثم انطلقت وحدي حين بدأت السماء تمطر، أصوّر شوارع كارتاخينا الخالية وبيوتها وأحدّثها، أحدّثها بالعربيّة، أقول:

هذا الجمال الذي ينزع من نفسك كل غضب من العالم

هذا الجمال الذي يشفي جراح الزمان

هذا الجمال الذي يخبرك ألا بأس

هذا الجمال الذي يرسم دون إذن منك بسمةً على شفيك

هذا الجمال الذي يتحدّى الموت.