في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مطاردة الرغبة

أين تذهب رغباتنا بعد الموت؟

بعد ثماني عشرة سنة أو يزيد من غياب أسامة الدناصوري؛ لا زلت محتارًا.. وأنا أسأل عن رغبته التي أسماها “كلبي الهرم.. كلبي الحبيب” منها عنوان روايته الوحيدة؛ ومنها وصف العلاقة مع الرغبات.

هكذا قفزت في رأسي من جديد صورة كلابنا الحبيبة، الهرمة، وأجسادنا في رحلة تعبها.. تلك الرحلة المثيرة الممتعة المأساوية.

ماذا يحدث للكلاب الحبيبة بعد ابتلاع جثتنا للجسد؟ هل تموت الكلاب مع الجسد، أم تظل تحوم في الأفق.. وتشم رائحة الرغبات المبعثرة.. أو حتى تحفز الرغبات المهجورة في أجساد منهكة؟

هل تعيش الكلاب الحبيبة في الأرواح وتهرم مع الأجساد.. وفي أي زاوية تنزوي حين نموت؟

حين يموت الشعراء الذين وضعوا علاقتهم بالرغبات في موضع الخلود؟

سيبتسم قارئ عجول ويقول: ما أجمل الشعراء! إنهم طيبون.. رومانسيون.. وسيختفي بعد ذلك في حشود تتعالى يوميًّا على ضعفها، أو تتسول به من الآلهة الجبارة فرصة للبقاء.

ماذا يفعل الشعراء في مدينتنا الحديثة؟ ماذا يفعلون غير تذكير الحشود بأننا لسنا في رحلة البحث عن بطولة.. تلك الرحلة اللاهثة من أجل أشياء لا تدفن معنا ولا تبقى لنا بعدنا؟

أحببت الكلاب بعد موت أسامة بسنوات، ولا أعرف هل هناك علاقة بين هذا الحب على كبر، وبين التماهي بين الرغبة وكلابنا الحبيبة.. هل استيقظت رغبتي في التواصل مع هذه الكائنات التي كانت تخيفني صغيرًا، وترعبني كلما كبر جسدي وأصبح ثقيلاً على اللهث فرارًا من أمامها.. كيف اقتربت إلى هذه الدرجة.. كيف تمتعت بأحضان كلب وأنا في عمر أسامة حين غادرنا؟

الكلب كائن قديم.. مثل أجسادنا وهي تعوي يوميًّا في محاولة اقترانها اللاهث بحداثة لا حدود لها، عشاق الكلاب لهم تلك الأرواح الهرمة الحبيبة.. لهم ما يجعل الحب والرغبة والمتعة والفن والنشوة والكتابة واللوحة، شيء أكبر من علب استهلاكها أو شهادات حيازتها.. أو.. أو.. كل ما يجعل كلابنا تعوي وتلهث كلما ضبطت نفسها على إيقاع اللحظة الراهنة وهي الغارقة في إيقاع كوني لا تسيطر عليه السياسة أو الدين أو الملكية أو الصحة الوافرة والأجساد الكاملة والثقة الزائدة في ما نضعه تحت حيازاتنا المسجلة.

وائل عبد الفتاح مع اسامة الدناصوري في بيت إيمان مرسال ومايكل فريشكوف -المنيل ٢٠٠٤

لا أعرف لماذا حبست نفسي في غرفة المكتب أربعة أيام بعدما “خبطني” الخبر “أسامة الدناصوري.. خلاص”. لم يكن الخبر مفاجأة بالمعنى الكامل للكلمة.. كنت أنتظره منذ أول يوم عرفته فيه، فهو من نادي “الفشل الكلوي”. ومفردات مثل المرض والموت المرعبة، كانت طبيعية وأليفة في عالمه، منذ عرفته. التقينا قليلاً مقارنة بمساحته عندي.. وفي كل مرة أكتشف جزءًا منه. كنت مطمئنًا، رغم القدر المحتوم، إلى أن هناك وقتًا لكي أعرفه أكثر. لكنه فعلها واختفى بعد أيام قليلة من انتهاء كتابه الجديد الذي كتب فيه بروفة الموت. وظننت أنه انتصر إلى الأبد على تجربة عاش معها 12 سنة متنقّلاً بين وحدات الغسيل الكلوي التي عثر بين تفاصيلها على حكايات وأصدقاء، ودراما منحته حياة إضافية.. قرر قبل أن يختفي أن يتركها وديعة.. وديعة أربكتني بأبطالها وأسرارها وحفرها في ذاكرة لا أعرف من أين تمتلئ. كيف صنع أسامة من المساحة الضيقة كل هذا العالم المتسع؟ كيف التقط، وهو على أريكته التي قضى عليها معظم سنواته الـ47، كل هذه الحياة؟

….

هو وسهير، والضحكة بينهما سر لا آخر له. قصة لم تتعلق فقط بالشعر الذي اختاره عكس دراسته علوم البحار، ربما هي الخبرة الخاصة لجسد مطارد بمرض شرس وروح شرسة تلك الشراسة المرحة، في قفزها بعيدًا عن كيتش المريض وفيتيش الزائر الدائم للمستشفيات.. تلك الروح أدرك الآن قدرتها على التقاط الحياة في المسافات الضيقة.

….

ألعاب أسامة كانت منذ البداية مثيرة؛ يطحن اللغة الجهمة في أوان من اختراعه، ويرتب لها حياة أليفة مع اليومي والطازج.. إقامة كسرت غربتها أو اعتمدت الغربة جزءًا من ألفة لا تبتذل نفسها ولا تستهلك حواسها في بروجرام اللحظة الراهنة..

أَحب أسامة قصيدة النثر من أنسي الحاج ومحمد الماغوط. كان يعرف أنها رحلة خارج المزاج الشعري لأمل دنقل. لكنه ظل يحب أمل، ويسافر إلى قصيدة النثر، بلغة من زمن بعيد.

خرج بعيدًا عن مؤسسات الثقافة الرسمية وغير الرسمية. الشعر المعترف به والشعر المنبوذ. لم يكن من شعراء السلطة مع أنه اختير، في الفترة الأخيرة، ليمنح شبابًا لـ”لجنة الشعر” العجوز في “المجلس الأعلى للثقافة”. ولم يكن على قائمة الأجيال والجماعات. أسامة كان خارج كل التكوينات المغلقة. جيل وحده ربما، أو مع صديقه (المرض) الذي كان يعرف أنه سيقتله يومًا ما.

وظن، وظننا أنه انتصر عليه، عندما كتب قصته معه نثرًا، بعد أربعة دواوين أحدها بالعامية المصرية («حراشف الجهم» ــ 1991، و«مثل ذئب أعمى» ــ 1996، و«على هيئة واحد شبهي» -2001، و«عين سارحة وعين مندهشة» ــ 2003)، أراد من خلالها أن يمضي بعيدًا إلى أرض لم تسقط بعد تحت سطوة الكليشيهات. والنص الأخير قفزة أكبر تجاه تلك الأرض.. طيران خفيف عند الحافة الحرجة بين الحياة والموت. كيف كتب بهذه الرقة كل تلك القسوة التي ترتعش معها أجسادنا؟ وكيف هرب من أسر الشفقة والامتنان؟ ألاحق نفسي بأسئلة لأهرب من الجنازة.

….

هربت فعلاً.

…

لكن…العزاء كان أول اعتراف بأن الغياب سيمتد إلى الأبد، وبأن فرصة اكتشاف أسامة أكثر انتهت تقريبًا. هو بنفسه اقتادني بعيدًا عن تلك اللحظات وأنا أناقشه في البروفة التي كتبها. قلت له هذا النص لا يصلح إلا بالاكتمال. لم أعرف أن اكتماله هو لحظة الطيران المنتظرة منذ سنين.. لم أعرف أن عزلته ستطول، وأن الأغنيات القديمة التي كان مرجعًا فيها ستخزن الآن في ذاكرة أخرى، ذاكرة لا تشبه المدونة التي تمنى أن تكون له على الإنترنت، مع أنه مبتدئ في عالم الديجيتال، وأستاذ في المتع الخطرة: السجائر والشعر، ومطاردة السعادة المشعة خلف أنابيب غسيل الكلى التي حفظتُ أسماءها يا أسامة، لكن بعد أن غبت أنت. ولم تجد مكانًا في مستشفى لا يخاف نزيفك الأخير الذي كان ينتظره كل من عرفك. لقد اختفيتَ بعدما أصبحت أقدم مريض وسط زملاء الأسرة. اعتزلتَ، بعدما كتبتَ البروفة. تركتَني في غرفة المكتب حائرًا: كيف يمكن أن تفلت من جنازة صديق؟ كيف يتحول الصديق إلى صور تبحث عن ملف للحفظ؟ وكيف تعيش حياة واسعة، في مساحة أقصر من مشوار بين السرير والسرير؟ الأسئلة مهدئ المرعوبين من الموت. الآخرون يغرقون في الإجراءات والتفاصيل. أما أنا فأهرب إلى عزلة إجبارية مع أسامة. أحاول أن أجمع مشاهدي معه. هو صاحب اللغة المفتونة بالماضي لكنها تسير إلى حداثة تعرف أنها مترجمة. وهو الذي تلمع عيناه ببريق غير بريق الصحة يرثي كلبه الماهر في اصطياد الطرائد ويعزيه عن قدرته على الصيد. هو الذي كتب العزاء بنفسه وأخرج من أجندته الخضراء كل تلك الحكايات القاهرة للموت ثم مات.. ها أنا أعترف. هو اعترف قبلي حين استسلم لخطيئة طبية قاومها كثيرًا. تسرَّب بوداعة من يعبر نفقًا شفافًا. كنت أراه وأكذب عينيّ حين غادر مقهى “الجريون” يوم انتصار الأهلي وحديثنا عن “أورجازم” الكرة وعن علاقته بالكتابة الأخيرة.

يومذاك كنت بين نقيضين: بين أنه سيعود لأنه كتب النهاية واستراح من همّها، فيمكنه الآن أن يعيش أطول.. وبين أنه في الهالة التي لا نراها، سينتهي من كتابة البروفة وينزع الأنابيب ويرتاح من التفاصيل المملة ويطير. يطير إلى أرض الشعراء، هناك على قمة جبل سيسميه وإلى جانبه كلبه الحبيب ربما بعافية جديدة.

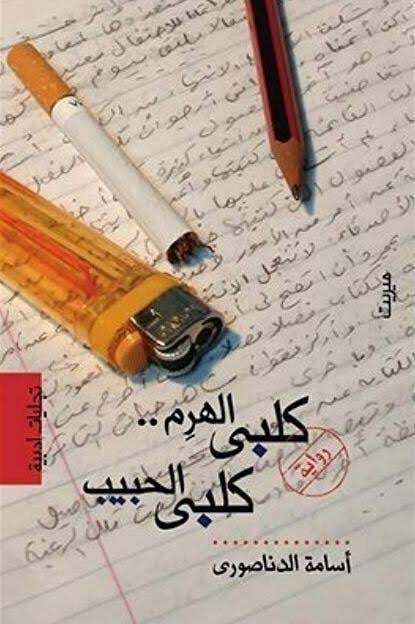

غلاف الطبعة الأولى من كتاب ” كلبي الهرم…كلبي الحبيب”-عن دار ميريت

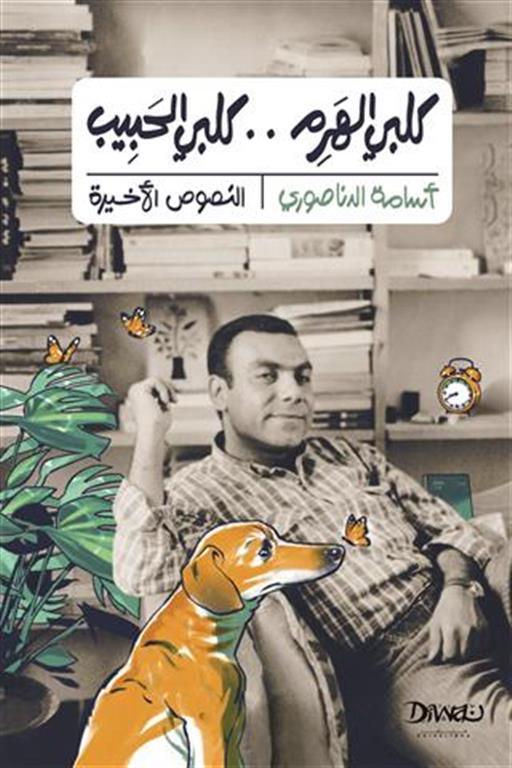

غلاف الطبعة الجديدة من الكتاب-عن دار ديوان